雖然這個時代的紙本閱讀正在式微,但書寫從未停止,而且不論世代的更迭,這個島嶼上,始終有與土地緊密相連的書寫。

這樣的書寫可能伴隨著行動,或者自然踏查,或者文史田野,或者地方創生等。這些寫作者同時用腳走路,用雙手撫觸山林,用身體力行勞動,將思想化為文字以外的可能,與不同面向的群眾連結。

對他們來說,書寫與行動的關係是什麼?兩者各是如何誕生、實踐與平衡?Openbook閱讀誌今年首度在台北國際書展主辦講座,2月6日以「書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式」為題,邀請作家同時也是地方行動者的劉克襄、楊馥慈、程廷Apyang Imiq三人同台分享。

他們屬於不同年紀、種族或性別,分別在台灣各鄉鎮、離島澎湖與花蓮部落實踐行動理念。但相同的是,他們不論在書寫或行動上都抱持飽滿的熱情,也交出了亮眼的成果。在講座現場,他們也以誠摯動人的談話爬梳理念,反思當前,坦率面對自我,感動了在場所有聽眾,也讓大家燃起熱血,相信自己若抱著開放的心,邁開腳步,也能成為參與土地與文化行動的一份子。

左起劉克襄、楊馥慈、程廷Apyang Imiq、《Openbook閱讀誌》總編輯周月英

以下為精彩的講座整理紀錄。

問:三位在撰寫地方的故事時,遇到過什麼樣的挑戰與感動?

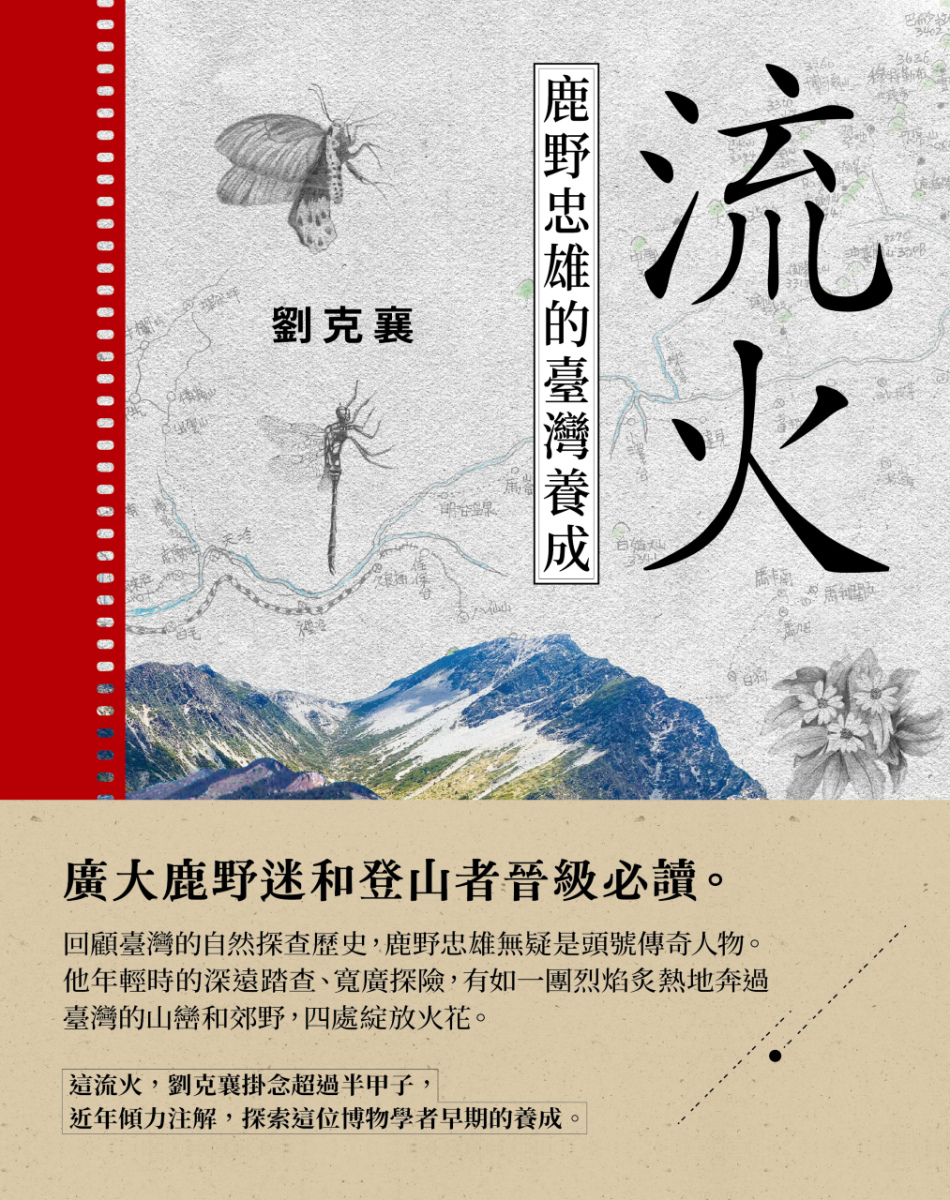

劉克襄:我從我最近的作品、2024年底出版的《流火:鹿野忠雄的臺灣養成》談起。《流火》的主角鹿野忠雄是個傳說也是個傳奇,他1925年來台求學,進行台灣山林的踏訪。你們看照片中的他,穿的是像今天的Patagonia、始祖鳥這種名牌登山服飾。但最迷人的是,穿著名牌來台探險的他,完成的不管是民族學研究、高山攀爬、考古學乃至昆蟲調查,都非常傑出。

日本博物學家鹿野忠雄(圖源:聚珍台灣 )

這樣的人物當然是大家都想追究的,過去有楊南郡翻譯他的著作《山、雲與蕃人:臺灣高山紀行》、《東南亞細亞民族學先史學研究》和動物學家山崎柄根所寫的《鹿野忠雄》傳記等。

小弟我不才,在40年後決定寫《流火》,原因是這個傳奇傳說有太多空白了,文獻也不足。於是我藉由現在資訊數位方式不斷收集,到5、6年前共累積收集到將近300篇鹿野忠雄的文章,也是他的第一手著作,開始努力寫這本書來記錄他。我無法做到他的「全傳」,比如我無法了解他在南洋到底去了哪裡、做了什麼、為什麼失蹤,只能做到他從1925年4月來台直到1933年12月這段期間的傳記,寫出一個日本年輕人在台灣養成的傳記,從他在日本家園做過的事,一直到台灣進行的調查。

我怎麼開始寫?其實我根本不敢寫,因為資訊有限。最後讓我最感動、觸發我決定動筆的,是他這張簡易的台灣踏查路線圖。這張圖他共發表過3次,我看不懂,相信在座各位也看不懂。但他在100年前,把上面畫過的點整個走過了,怎麼可能?!他在1928年的時就走過了160個排灣族的社。

我怎麼開始寫?其實我根本不敢寫,因為資訊有限。最後讓我最感動、觸發我決定動筆的,是他這張簡易的台灣踏查路線圖。這張圖他共發表過3次,我看不懂,相信在座各位也看不懂。但他在100年前,把上面畫過的點整個走過了,怎麼可能?!他在1928年的時就走過了160個排灣族的社。

雖然我看不懂,但我花了30年自己走過台灣許多地方,重看這張圖,再閱讀他的200多篇文獻,有一天,我突然開竅了。就像突然看懂了古老陶器上的裂痕,突然懂得意思了,所以我開始寫。運氣很好,用了5年多把《流火》寫完了。

寫完以後,我整個人變得空蕩蕩。在寫之前我就像被一顆子彈打到,一直挖不出來,但等到把子彈挖完後,我感到人生茫茫,不知何去何從,這就是我現在的狀態。

程廷Apyang Imiq:不管在創作或設計部落體驗,一開始我都沒有設限要打破任何標籤或邊界,純粹想把返鄉的路徑,呈現在作品與實踐當中。

比方第一本書《我長在打開的樹洞》記錄了許多我學習的瞬間——那時我剛回部落,對很多事物不熟悉,感覺自己的身體就像一台等待重灌的電腦,或一塊等待吸取很多經驗的海綿,要重新去感受族人的生活,感應土地的節奏。

到了第二本書《大腿山》,視角慢慢轉變。我從學習者變成一個生活者,於是我不斷思考,如果我想繼續生活在家鄉,有什麼實踐是我能做的?總之,這兩本創作談的都是一種很普遍的情感,是一種認同感、文化、欲望或愛戀那樣的普世情感,是無論都市或部落都共同擁有的。

這張照片裡的山是一個獵場,這條溪叫做Yayung Qicing,意思是「陽光照不到的溪流」。我曾經跟著長輩阿公,順著溪流而上去山上打獵。我第一次走的時候,因為山路溼滑,一直滑倒,走到全身流汗。阿公回頭問我會不會累,並對我說:「你第一次來會覺得很遠,但多來幾次,就會感到很近。」這句話充滿了哲理,因為地方的路,就是用身體長久地相處、長久地實踐與累積而走來的。阿公這句話鼓勵了我,讓我不管做社會參與、地方創生或文學創作,都期許自己能夠「真正落地」。

程廷Apyang Imiq提供

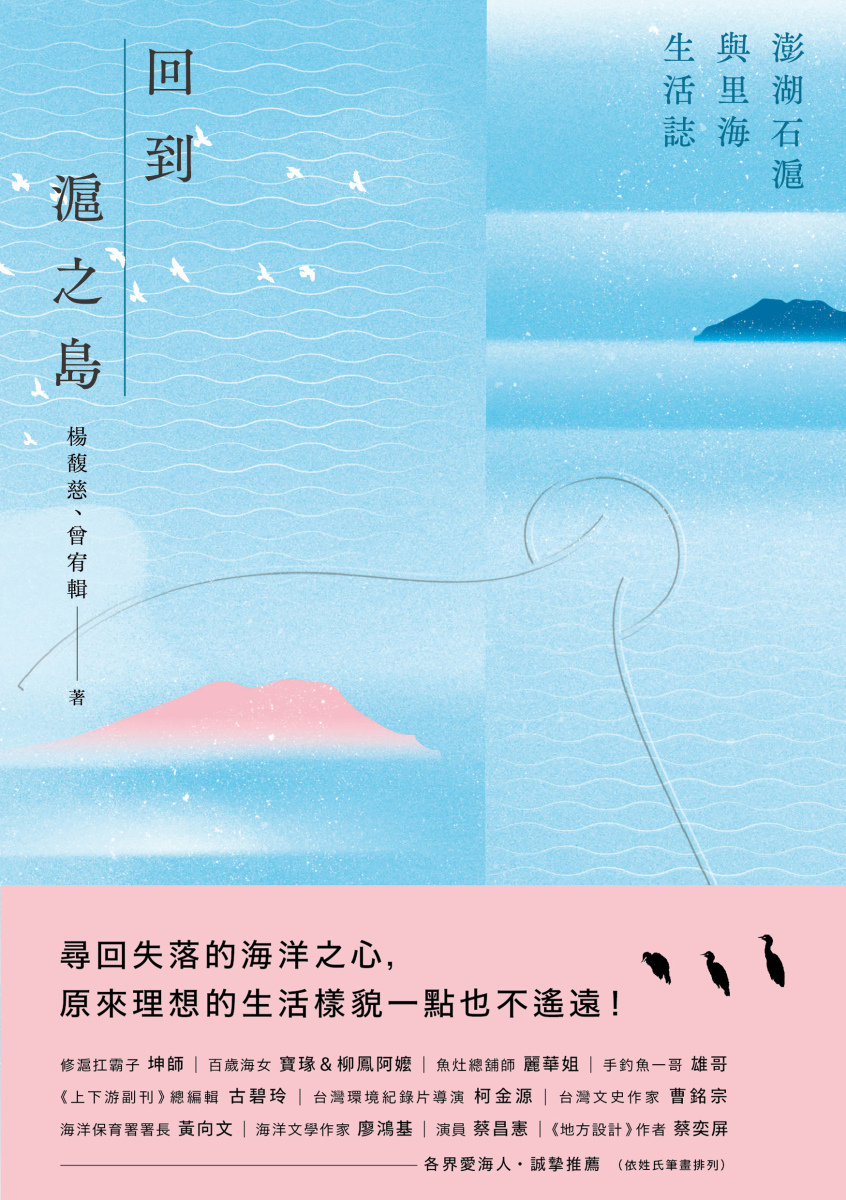

楊馥慈:我寫的《回到滬之島:澎湖石滬與里海生活誌》這本書談論的主題是「澎湖的石滬」。大多數都市人對石滬的印象,應該都停留在七美雙心石滬的文化景觀,對在澎湖馬公市區長大的青年人我而言,也是如此。

後來我因緣際會返鄉,才發覺石滬的許多不同面向,以及許多我過去在島上所沒發現的事情。因此,石滬是我回到家鄉的出發點,而我在書寫石滬的過程中,希望自己不只是聽聞而來、從書籍收集材料而已。所以我花很多時間在島上的社區、漁村裡學習一些生活方式,包括怎麼編織、製作漁具、醃漬螺貝類等。

後來我因緣際會返鄉,才發覺石滬的許多不同面向,以及許多我過去在島上所沒發現的事情。因此,石滬是我回到家鄉的出發點,而我在書寫石滬的過程中,希望自己不只是聽聞而來、從書籍收集材料而已。所以我花很多時間在島上的社區、漁村裡學習一些生活方式,包括怎麼編織、製作漁具、醃漬螺貝類等。

但對我而言,「石滬」這件事有個很大的困難,來自於環境——從清領到日治時期,300多年來,石滬曾經是澎湖捕魚的主要經濟來源之一,但1970年代後因機械船隻發達、再後來因近海漁業枯竭,島上的人已不再用石滬來捕魚了。過去石滬豐饒的程度是,澎湖人飯桌上的10道海鮮裡,有7、8道是來自石滬的收穫。我們也用不動產的概念來管理運作石滬這項資產,所以過去有石滬的股權可以被轉賣,甚至當成女兒的嫁妝。

然而,正在做文化復振工作的我,並無法讓漁業環境再次豐饒,無法回到過去的年代。在書寫石滬時,我很難想像耆老所說的,石滬裡的魚滿到無法看到海水、或者腳一踢魚簍就滿了的景象。於是我思考著:什麼樣的行動,可以讓那個畫面重新復刻?

楊馥慈提供

在這期間,我很喜歡作家廖鴻基老師所說的一句話:「大海無法去預判,但它值得期待。」然後,我在石滬調查進入第5年時,來到澎湖西嶼牛心山下的這口「牛心灣滬」,第一次看到了魚群洄游。那是煙仔虎、我們稱的炸彈魚。那一天剛好石滬的主人來了,他如今不以石滬維生,但仍堅持每天有空就去巡滬捕撈。我在看著他們採集運作的過程,發覺原來長時間的等待,還是能見到這樣的畫面。

這讓我能夠再繼續書寫石滬,因為它在我心中的印象,開始是一個「活的文化」。我發現原來島上還是有一群人在乎它,用這樣的生活方式在延續。

楊馥慈提供

楊馥慈提供

問:什麼契機讓你們開始行動?在走讀活動中,印象最深刻的事?

程廷Apyang Imiq:我的書寫與社區工作是同步進行的。今年是我返鄉回部落居住的第11年,前幾年我花許多時間在社區發展協會內做田野調查,包括訪問長輩、學習傳統編織、狩獵、農業知識等,這些看起來很瑣碎的蹲點工作,對我後來的文學創作和設計體驗活動,都打下很好的基礎。

比方這張照片是2016或17年,有一群開礦的業者要來部落開發。部落的長輩其實知道這條河的整個流域已經很長時間在開採大理石和白雲石,因此部落會議主席就召集大家到山上去,拍照下來給大家看,再來決定要不要讓業者開發。

程廷Apyang Imiq提供

這條路,我們來回走了大約6小時,需要不斷涉水,有些路段其實非常危險,長輩的鞋在半途都走到被刮飛(請確認)了。我很緊張,問他還要繼續走嗎,他回答我,不要想那些有的沒的,「心裡想著目的地,就一定會抵達。」這個經驗在我返鄉的日子裡非常重要,從此我相信,做任何事情就是要努力去達成。

另一張照片是我們經營的「阿改玩生活」帶遊客到部落裡進行的食農體驗之一,做竹筒飯。

程廷Apyang Imiq提供

我們會帶遊客直接進到竹林,介紹竹林的管理者是誰,以及他們如何管理與種植竹子等一整套生活智慧。採完之後,接著要洗竹子、填米、尋找可包覆的葉子。在一連串工序的勞動過程後,我很開心有遊客告訴我,他們平常在觀光區吃到的竹筒飯,竹筒很粗、米飯和料塞得很滿,但參與這個部落遊程後才知,其實我們吃竹筒飯是為了吃竹子那一層膜的香氣,反而不會選粗的竹子。

這帶給我很大的感動,因為我們可以把部落的日常文化分享出去,而不是展演。我希望讓大家體驗的是,部落真實的勞動與生活,這樣的「真實感」是我不管做體驗設計或文學創作,都想要去達成的。

阿改玩生活的活動(雅比斯國際創意提供)

楊馥慈:「石滬」對大眾而言是相對冷門、遙遠的議題,因為它不一定存在每個人的生活中,所以我們希望透過「行動」,讓石滬觸及到更多群體、讓文字書寫的事在現實中發生。

其實我返鄉在澎湖做的第一件事是石滬的修復,但在修復過程中發現,若要做長期的文化復振,必須倚靠一個可以讓這件事持續發生的模式。因此我決定留在家鄉創辦「離島出走」工作室,試著讓修復好的石滬這個場域可以被打開。

攝影:鄭宇辰,楊馥慈提供

楊馥慈提供

我感覺這件事有機會實現,因為我觀察到兩件事:

一是,澎湖島上每年都有20、30萬人專程坐飛機、搭船來看雙心石滬,但這樣的觀光行為可能僅止於拍了照片然後就離開,與石滬的接觸只停留在一張影像裡。因此我思考,如何作為大眾認識石滬文化的媒介,去降低門檻,擔任一個「開口」的角色。

二是,台灣人喜歡登山,而石滬就像海裡的古道。我們有小百岳、許許多多的古道,同樣的,澎湖群島幾乎每一個靠海岸的地方都有石滬,整個澎湖共有大約654口石滬。這是個被大大小小、密密麻麻的石滬包圍的海岸,就像一個石滬之島。所以我想著如何設計路線,讓每個修復好的石滬,都是一條探尋海洋不同的路徑。透過走到不一樣的石滬,我們可以進入不一樣的社區聚落,看見不一樣的生物。

而且石滬登場的時間每天都不同,因為潮汐的關係,可能今天白天退潮,另一天是夜晚退潮。有人認為這樣的石滬路線行動會被潮汐所限制,但我覺得好好設計的話,反而是一種限定的、驚喜的開箱。我們把路線設計好後,發現大眾是能夠喜歡由石滬來親近海洋的。

另一方面,石滬也是個「安全的海洋地帶」。因為石滬露出的時間,正是退潮、人在海中最安全的時間。在這短暫的兩、三個小時,你可以盡情在石滬裡認識與海有關的一切,讓對海洋感到危險和懼怕的人,藉此與海洋有個親近的連結。因此石滬是人與海洋之間很好的媒介,這也成為我行動的開端。

劉克襄(左)與楊馥慈

劉克襄:我從6、7年前開始返鄉照顧母親,但其實我已經沒有「鄉」了,因為我回去台中家鄉,所有的老家都被蓋成大樓了。於是這幾年來,我設法在沒有家鄉的地方,創造出我想創造的,新的台灣風景。

我的方法是,在台灣西海岸從桃竹苗到雲嘉南,利用大眾交通工具火車或公共汽車、再靠走路,去抵達過去無法抵達的地方。這5、6年來,我走了大約6000公里、300多條新的旅遊路線。為何要創造這樣的路線?因為我沒辦法再看到台灣的觀光旅遊還是十大景點,還是墾丁、太魯閣和故宮。我希望能更深入民間,所以強調「走路」。

我常說「走路是一種飛行」,當你每天走10公里、16公里,走路走久了,是舒服的,因為腳會帶你走到很多過去開車自駕所不曾看過的地方。當你坐上一天班次很少的火車和公車來到一個地方,再步行走個10幾公里回程,每周這樣進行,創造出幾百條別人都沒走過的路,你所看到的台灣就完全不同了,延伸的價值也不一樣。

我走過5條大溪,橫越了濁水溪、大安溪、大甲溪、貓羅溪、曾文溪。當你到了一條溪,就會過一座橋,但那些橋對人、對腳踏車都是不友善的,因為那是給車子走的,沒有一條人可以走的橋。我很生氣啊,就乾脆涉河過去,所以這5條溪,我都是走路涉水「橫越」的。

這張照片是上坪溪,為什麼我要涉河過上坪溪?因為本來水很多,但現在沒有水,因為都被護國神山等科技廠抽走了。我不是指責,而是在了解,一旦走過,你會更了解這個情況。

劉克襄提供

我們30個人站在田埂上代表什麼?我想說的是,我們每次從早上6點出發到下午3、4點回來,一趟約16到20公里的小旅行,那不是走路而已,而是一群人的減碳旅行。大家都在談減碳,我覺得一定要從自己做起,盡量不自駕到遠方。

我們3、40個人走到鄉間,走進90歲阿嬤開的柑仔店,她會很開心,因為我們把都東西買走了,之後兩個禮拜她都不用做生意啦。一輛公車我們3、40個人上去,公車司機也很興奮,他會問:「你們怎麼會來?這個路線又沒什麼好景點?」我說:「我們正在創造新景點,你以後可以告訴別人。」

所以30個人走路,其實是在完成一個新的創作,打造新的風景。它是一個舞蹈表演,台灣這塊土地隨時都是一個舞台,30個人每天從這裡走到那裡,每天都在完成一部作品,你是主角人家也是主角。這就是我的新旅行——用走路看見新的台灣,創造新的生活價值,走路是一種飛行。

劉克襄提供

問:從書寫到行動,最大的不同是什麼?對於同樣有志書寫地方、帶領走讀的人,有什麼建議?

楊馥慈:我對於自稱「作家」仍有點彆扭,因為我回到家鄉做石滬工作並非從文字出發,而是大家現在常聽到的青年返鄉、地方創生等。

寫作是個很特別的展開,但我很珍惜這個緣分。這個展開源自於當時裏路出版社的主編董淨瑋,邀請我在裏路發行的《地味手帖》雜誌寫專欄。那是我在地方創業的行動過程中,開始用文字向大家介紹我看見的家鄉,和我做的事情。

當時我寫了一篇後來收錄在《回到滬之島》書中的文章,關於我因為返鄉,意外發現我自己也是石滬後代的故事。之後董淨瑋詢問我想不想寫書,我才發現原來我也有機會把返鄉的過程寫出來。

楊馥慈提供

後來,書寫對於我而言是個可以偶爾抽離在地方的方式,它讓我不用每天反覆講述石滬的價值。寫作可以是方方面面的講述,這讓對於必須一直專注用計算的方式談文化、為此感到很痛苦的我,有了新的視角與思維來看石滬。書寫讓我觸及的面向更寬闊,也讓我反思哪一些事情的路徑可以被收斂、與思考下一步。

所以書寫與行動是一個雙向、不斷交集與纏繞的過程。書寫可以收錄很多在行動中難以被概括的事情,甚至一些心中的呢喃也可以藏在其中。

劉克襄:其實不只是這幾年感到沒「鄉」可回,在我還年輕時的30歲左右、有了小孩,待在台北回不去故鄉的時候,我就常想:我的家鄉在哪裏?

那時我就試著在台北的淺山探查,走過整個淺山。後來2000年左右,我在深坑一個可以看見101大樓的山頭「炮子崙」,發現一片足球場大的梯田,主人是林姓阿公三兄弟,他們正在育秧苗。

炮子崙(劉克襄提供)

深坑這片茶山從200年前就開始有安溪人在這裡種茶,可是他們為何種稻?因為200年前就這樣。大家對木柵貓空有名的鐵觀音、文山包種茶耳熟能詳,可是現在種茶的只種茶、不種稻。這片山區是我看到最後的,既栽茶又種稻的地方,所以我常常去。

在那裡,接著我又看到一件事,我看到他們還維持著茅草屋,這是北台灣最後的茅草屋!從此我決定了,我要把這裡當作我的家山,我在台北的故鄉。此後這26年來,說我去了200次都不為過,去到那裡的人都認識我。你們如果去那裡爬山報我名字,買東西會比較便宜(笑)。

這也是我在《十五顆小行星》就寫過的,雖然它既沒有地方創生,也不是里山,但後來太多人像我一樣把這裡當作家山了,一個傳一個,漸漸發展出一個機制,形成了一個志工隊,每4年一次來換茅草屋頂的茅草。

我一直跟林老先生們講,我是被這座茅草屋感動的,如果茅草屋不在了,茶的價值就不見了。但三位阿公漸漸90歲了,爬不上去屋頂,能怎麼辦?我說沒關係,我們來發起志工運動,從山下搬材料上來幫你們重新蓋茅草屋。「只要茅草屋存在,志工就不會散,我們會讓炮子崙永遠有一間茅草屋,大家一起為了這個精神地標繼續努力下去。」

所以你們就看到這個畫面,很多年輕人都來搬木頭上山,認同這個家園。阿公看了也跟著搬,用傳統的支架背茅草。白茅的種植不容易,需要犧牲茶園,例如十甲的茶園犧牲一甲來種,而且要累積4年才夠蓋一間屋頂,很辛苦。但我們志工願意扮演協助興建茅草屋的角色,而且我們用的是山中的月桃繩子在綁茅草,維持傳統的工法,比日本合掌村用鐵絲還傳統。

每4年換一次茅草頂,如今已換了6到7次,今年我們也會繼續維持這份工作。三位阿公都已經離世,但他們的第二代也願意承接,因為有志工願意協助,我也是志工隊中小小的一員。未來大家若有空,可以去炮子崙買他們的茶葉支持,讓茅草屋努力延續到下一個百年。

程廷Apyang Imiq:對於想要投入地方工作的朋友,我認為可分成兩階段——第一階段,不要急著有產出,先在那裡生活。就像劉克襄和楊馥慈兩位分享的,如果沒有深厚的經驗,沒有實際走過這麼多古道或是修復石滬,沒有實際去做這些工作的話,寫出來的文字想必也缺少厚度。就像我若沒有經過田野、社造,沒有面對過礦產開發的爭議和傳統文化的斷裂,沒有流過上山打獵的汗水,我不確定我所寫出來的所謂「地方」,是否只是輪廓、填充物還是我的想像而已?因此,讓自己有充足時間去感受、感應、累積地方生活經驗,是地方書寫最重要的事。

至於寫作與地方工作的關係,就像左腦與右腦。畢竟我不可能整天都在計算成本利潤、思考活動設計,這樣人生會變得有點空。寫作對我而言就像一個出口,地方工作是面向大眾社群的,很容易被看見、公開檢視,寫作則是一個私密的小窗口,有很多自由發揮的空間。

劉克襄:我想請問馥慈,澎湖的地方創生,除了跟其他地方一樣有人口老化、年輕人外移的困境,相對於其他地點因為是偏遠的離島,又有冬天的不利條件。這個要付出勞動的傳統文化,想要維繫其實是比較困難的。你或許帶出了一個可能,但像你這樣堅持的人會有多少,怎樣能有持續性呢?

楊馥慈:老師的提問也是我對自己的叩問。關於怎麼引起更多人的興趣?我希望答案不只停留在「我喜歡石滬」這個感性的層面。「離島出走」的存在就是為了回答石滬存在的價值而成立的。我們發展出不同的旅遊路線,並每年提撥部分的營收去修復石滬。

但我遇到的狀況是,沒有島上的年輕人在做修復,澎湖目前只剩三組年邁的傳統匠師,年紀在65歲到90歲之間。面對上百、千斤重的石頭,是很粗重的體力活,因此必須要有年輕人來學,而且不能只有我們自己團隊的少數年輕人,必須擴大開放。

起初,我也很懷疑世上還有誰和我一樣想做這件事,但偶爾我會收到來信、或參與走讀的人詢問:「是否能在走讀以外,以付出勞動的方式來認識石滬?」所以去年起,我將修復方式轉換成擴大民眾參與的志工模式,先將早期師父修復的技術概念、他們腦中的語言,透過觀察後轉化成系統化教學的制度,開始辦理「石滬傳習生」。

沒想到很多人報名,有島上的公務員,也有來自台灣的民眾自費前來。我在看著他們勞動時,心中也很好奇:「為什麼你們願意來?」後來我領悟到,這就是「眾志成城」——當我在做一件有意義的事時,可能會因為旁人的質問而開始對自己困惑,但當我找到願意和我一樣相信、認同理念的一群人,並用真誠去證明,與他們交換關係,建立一個安全、有制度的參與方法,改變就會發生,力量就會長出來。

因此,石滬修復不只是文化資產的修建,它修建的也是人與海之間疏離的關係,以及我們和環境之間平衡共好的方法。

楊馥慈:想請問Apyang,地方創生工作常涉及日常的再發現,以非常的視角重新看見地方故事與文化魅力。然而,部落文化對一般大眾可能較陌生,尤其在特定儀式與文化規範上,若理解不足也容易造成冒犯。請問你如何站在田野位置與在地人的身份之間,拿捏文化推廣中的適當距離?並如何透過轉譯與書寫,使部落文化得以被外部理解,並呈現其獨特性?

程廷Apyang Imiq:我們有個有趣的經驗,就是當你回到地方工作後,假如被問到:「你是要出來選村長還是鄉長嗎?」就代表你做的事情有一點成績了。

我記得我回鄉第一年就被問到了。但我認為,任何地方都有地方性,不論花蓮、台北、澎湖都有,只是有些地方因某些機緣而成為主流,有些地方在當代社會中聲音相對較小,而有了所謂主流與非主流的差異。

其實這些差異都需要脈絡性地被理解,這也是多元社會中必須培養的觀點。所以我不論在書寫或設計部落的文化體驗時,都嘗試讓理解的過程是放慢的,不為目的而目的,不為了做而做。同時也維持高度的敏銳性,知道地方上哪些事物容易被冒犯、或哪些資源相對稀少需要用較好的方式被保護。

此外,也要保有彈性,相互包容。比如在主流教育下,很多平地人對原住民的相關認識是少的,但我們需要很尖銳地在被冒犯時,就馬上豎立一道牆嗎?我認為可有更多彈性,互相理解與諒解,讓多元的聲音都能被討論。

2026台北國際書展,Openbook首次舉辦座談的主題廣場現場,台下坐滿讀者,外圍走道也擠滿讀者

程廷Apyang Imiq:劉克襄老師的創作領域非常寬廣,從自然的微觀記錄到歷史的宏觀書寫。請問老師面對同觀察的對象時,如何判斷,決定要用哪種文類(小說、詩歌、散文、繪本...)來契合或呈現?又如何在不同文類的著墨中,做到自在的切換,這種跨領域的創作能量是如何維持的?

劉克襄:這會隨著年紀轉換,例如我年輕時因為孩子出生,想寫童書或關於親情的家書給兒子。做自然觀察時,在山區看到許多鳥,但當時攝影機又不太好,所以就著標本開始畫,漸漸變成一個好像也會畫畫的畫家。

然而到了40、50歲後,可能遇到地方創生的議題、或一個我剛剛走入的議題,突然發現我的時間越來越有限。我只能用大量的日記書寫與自己對話,譬如我走的每一條路都寫,全部記錄下來,走了300條就寫了300篇日記,也盡量把在當地遇到的故事盡快發表在臉書,因為我怕等到出書就來不及了。而且,我能透過臉書的回應,知道哪些觀點受到贊同、哪些意見可以修正。書寫已經不只是「書」的形式,也透過社群媒體達到想要的目的。

例如昨天我在臉書寫了一篇,彰化八卦山也有跟炮子崙茅草屋一樣的「良心菜單」,當地人賣當地當令的有機蔬果,讓人自由投幣拿取。雖然一定有人路過不丟錢,但這裡的人還是願意嘗試,這表示當地的有機耕作者願意與遊客做友善的互動,這就是台灣很棒的地方。●

左起《Openbook閱讀誌》社長莫昭平、劉克襄、楊馥慈、程廷Apyang Imiq

延伸閱讀

延伸書單

Tags:

左起劉克襄、楊馥慈、程廷Apyang Imiq

雖然這個時代的紙本閱讀正在式微,但書寫從未停止,而且不論世代的更迭,這個島嶼上,始終有與土地緊密相連的書寫。

這樣的書寫可能伴隨著行動,或者自然踏查,或者文史田野,或者地方創生等。這些寫作者同時用腳走路,用雙手撫觸山林,用身體力行勞動,將思想化為文字以外的可能,與不同面向的群眾連結。

對他們來說,書寫與行動的關係是什麼?兩者各是如何誕生、實踐與平衡?Openbook閱讀誌今年首度在台北國際書展主辦講座,2月6日以「書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式」為題,邀請作家同時也是地方行動者的劉克襄、楊馥慈、程廷Apyang Imiq三人同台分享。

他們屬於不同年紀、種族或性別,分別在台灣各鄉鎮、離島澎湖與花蓮部落實踐行動理念。但相同的是,他們不論在書寫或行動上都抱持飽滿的熱情,也交出了亮眼的成果。在講座現場,他們也以誠摯動人的談話爬梳理念,反思當前,坦率面對自我,感動了在場所有聽眾,也讓大家燃起熱血,相信自己若抱著開放的心,邁開腳步,也能成為參與土地與文化行動的一份子。

以下為精彩的講座整理紀錄。

問:三位在撰寫地方的故事時,遇到過什麼樣的挑戰與感動?

劉克襄:我從我最近的作品、2024年底出版的《流火:鹿野忠雄的臺灣養成》談起。《流火》的主角鹿野忠雄是個傳說也是個傳奇,他1925年來台求學,進行台灣山林的踏訪。你們看照片中的他,穿的是像今天的Patagonia、始祖鳥這種名牌登山服飾。但最迷人的是,穿著名牌來台探險的他,完成的不管是民族學研究、高山攀爬、考古學乃至昆蟲調查,都非常傑出。

這樣的人物當然是大家都想追究的,過去有楊南郡翻譯他的著作《山、雲與蕃人:臺灣高山紀行》、《東南亞細亞民族學先史學研究》和動物學家山崎柄根所寫的《鹿野忠雄》傳記等。

小弟我不才,在40年後決定寫《流火》,原因是這個傳奇傳說有太多空白了,文獻也不足。於是我藉由現在資訊數位方式不斷收集,到5、6年前共累積收集到將近300篇鹿野忠雄的文章,也是他的第一手著作,開始努力寫這本書來記錄他。我無法做到他的「全傳」,比如我無法了解他在南洋到底去了哪裡、做了什麼、為什麼失蹤,只能做到他從1925年4月來台直到1933年12月這段期間的傳記,寫出一個日本年輕人在台灣養成的傳記,從他在日本家園做過的事,一直到台灣進行的調查。

雖然我看不懂,但我花了30年自己走過台灣許多地方,重看這張圖,再閱讀他的200多篇文獻,有一天,我突然開竅了。就像突然看懂了古老陶器上的裂痕,突然懂得意思了,所以我開始寫。運氣很好,用了5年多把《流火》寫完了。

寫完以後,我整個人變得空蕩蕩。在寫之前我就像被一顆子彈打到,一直挖不出來,但等到把子彈挖完後,我感到人生茫茫,不知何去何從,這就是我現在的狀態。

程廷Apyang Imiq:不管在創作或設計部落體驗,一開始我都沒有設限要打破任何標籤或邊界,純粹想把返鄉的路徑,呈現在作品與實踐當中。

比方第一本書《我長在打開的樹洞》記錄了許多我學習的瞬間——那時我剛回部落,對很多事物不熟悉,感覺自己的身體就像一台等待重灌的電腦,或一塊等待吸取很多經驗的海綿,要重新去感受族人的生活,感應土地的節奏。

到了第二本書《大腿山》,視角慢慢轉變。我從學習者變成一個生活者,於是我不斷思考,如果我想繼續生活在家鄉,有什麼實踐是我能做的?總之,這兩本創作談的都是一種很普遍的情感,是一種認同感、文化、欲望或愛戀那樣的普世情感,是無論都市或部落都共同擁有的。

這張照片裡的山是一個獵場,這條溪叫做Yayung Qicing,意思是「陽光照不到的溪流」。我曾經跟著長輩阿公,順著溪流而上去山上打獵。我第一次走的時候,因為山路溼滑,一直滑倒,走到全身流汗。阿公回頭問我會不會累,並對我說:「你第一次來會覺得很遠,但多來幾次,就會感到很近。」這句話充滿了哲理,因為地方的路,就是用身體長久地相處、長久地實踐與累積而走來的。阿公這句話鼓勵了我,讓我不管做社會參與、地方創生或文學創作,都期許自己能夠「真正落地」。

楊馥慈:我寫的《回到滬之島:澎湖石滬與里海生活誌》這本書談論的主題是「澎湖的石滬」。大多數都市人對石滬的印象,應該都停留在七美雙心石滬的文化景觀,對在澎湖馬公市區長大的青年人我而言,也是如此。

但對我而言,「石滬」這件事有個很大的困難,來自於環境——從清領到日治時期,300多年來,石滬曾經是澎湖捕魚的主要經濟來源之一,但1970年代後因機械船隻發達、再後來因近海漁業枯竭,島上的人已不再用石滬來捕魚了。過去石滬豐饒的程度是,澎湖人飯桌上的10道海鮮裡,有7、8道是來自石滬的收穫。我們也用不動產的概念來管理運作石滬這項資產,所以過去有石滬的股權可以被轉賣,甚至當成女兒的嫁妝。

然而,正在做文化復振工作的我,並無法讓漁業環境再次豐饒,無法回到過去的年代。在書寫石滬時,我很難想像耆老所說的,石滬裡的魚滿到無法看到海水、或者腳一踢魚簍就滿了的景象。於是我思考著:什麼樣的行動,可以讓那個畫面重新復刻?

在這期間,我很喜歡作家廖鴻基老師所說的一句話:「大海無法去預判,但它值得期待。」然後,我在石滬調查進入第5年時,來到澎湖西嶼牛心山下的這口「牛心灣滬」,第一次看到了魚群洄游。那是煙仔虎、我們稱的炸彈魚。那一天剛好石滬的主人來了,他如今不以石滬維生,但仍堅持每天有空就去巡滬捕撈。我在看著他們採集運作的過程,發覺原來長時間的等待,還是能見到這樣的畫面。

這讓我能夠再繼續書寫石滬,因為它在我心中的印象,開始是一個「活的文化」。我發現原來島上還是有一群人在乎它,用這樣的生活方式在延續。

問:什麼契機讓你們開始行動?在走讀活動中,印象最深刻的事?

程廷Apyang Imiq:我的書寫與社區工作是同步進行的。今年是我返鄉回部落居住的第11年,前幾年我花許多時間在社區發展協會內做田野調查,包括訪問長輩、學習傳統編織、狩獵、農業知識等,這些看起來很瑣碎的蹲點工作,對我後來的文學創作和設計體驗活動,都打下很好的基礎。

比方這張照片是2016或17年,有一群開礦的業者要來部落開發。部落的長輩其實知道這條河的整個流域已經很長時間在開採大理石和白雲石,因此部落會議主席就召集大家到山上去,拍照下來給大家看,再來決定要不要讓業者開發。

這條路,我們來回走了大約6小時,需要不斷涉水,有些路段其實非常危險,長輩的鞋在半途都走到被刮飛(請確認)了。我很緊張,問他還要繼續走嗎,他回答我,不要想那些有的沒的,「心裡想著目的地,就一定會抵達。」這個經驗在我返鄉的日子裡非常重要,從此我相信,做任何事情就是要努力去達成。

另一張照片是我們經營的「阿改玩生活」帶遊客到部落裡進行的食農體驗之一,做竹筒飯。

我們會帶遊客直接進到竹林,介紹竹林的管理者是誰,以及他們如何管理與種植竹子等一整套生活智慧。採完之後,接著要洗竹子、填米、尋找可包覆的葉子。在一連串工序的勞動過程後,我很開心有遊客告訴我,他們平常在觀光區吃到的竹筒飯,竹筒很粗、米飯和料塞得很滿,但參與這個部落遊程後才知,其實我們吃竹筒飯是為了吃竹子那一層膜的香氣,反而不會選粗的竹子。

這帶給我很大的感動,因為我們可以把部落的日常文化分享出去,而不是展演。我希望讓大家體驗的是,部落真實的勞動與生活,這樣的「真實感」是我不管做體驗設計或文學創作,都想要去達成的。

楊馥慈:「石滬」對大眾而言是相對冷門、遙遠的議題,因為它不一定存在每個人的生活中,所以我們希望透過「行動」,讓石滬觸及到更多群體、讓文字書寫的事在現實中發生。

其實我返鄉在澎湖做的第一件事是石滬的修復,但在修復過程中發現,若要做長期的文化復振,必須倚靠一個可以讓這件事持續發生的模式。因此我決定留在家鄉創辦「離島出走」工作室,試著讓修復好的石滬這個場域可以被打開。

我感覺這件事有機會實現,因為我觀察到兩件事:

一是,澎湖島上每年都有20、30萬人專程坐飛機、搭船來看雙心石滬,但這樣的觀光行為可能僅止於拍了照片然後就離開,與石滬的接觸只停留在一張影像裡。因此我思考,如何作為大眾認識石滬文化的媒介,去降低門檻,擔任一個「開口」的角色。

二是,台灣人喜歡登山,而石滬就像海裡的古道。我們有小百岳、許許多多的古道,同樣的,澎湖群島幾乎每一個靠海岸的地方都有石滬,整個澎湖共有大約654口石滬。這是個被大大小小、密密麻麻的石滬包圍的海岸,就像一個石滬之島。所以我想著如何設計路線,讓每個修復好的石滬,都是一條探尋海洋不同的路徑。透過走到不一樣的石滬,我們可以進入不一樣的社區聚落,看見不一樣的生物。

而且石滬登場的時間每天都不同,因為潮汐的關係,可能今天白天退潮,另一天是夜晚退潮。有人認為這樣的石滬路線行動會被潮汐所限制,但我覺得好好設計的話,反而是一種限定的、驚喜的開箱。我們把路線設計好後,發現大眾是能夠喜歡由石滬來親近海洋的。

另一方面,石滬也是個「安全的海洋地帶」。因為石滬露出的時間,正是退潮、人在海中最安全的時間。在這短暫的兩、三個小時,你可以盡情在石滬裡認識與海有關的一切,讓對海洋感到危險和懼怕的人,藉此與海洋有個親近的連結。因此石滬是人與海洋之間很好的媒介,這也成為我行動的開端。

劉克襄:我從6、7年前開始返鄉照顧母親,但其實我已經沒有「鄉」了,因為我回去台中家鄉,所有的老家都被蓋成大樓了。於是這幾年來,我設法在沒有家鄉的地方,創造出我想創造的,新的台灣風景。

我的方法是,在台灣西海岸從桃竹苗到雲嘉南,利用大眾交通工具火車或公共汽車、再靠走路,去抵達過去無法抵達的地方。這5、6年來,我走了大約6000公里、300多條新的旅遊路線。為何要創造這樣的路線?因為我沒辦法再看到台灣的觀光旅遊還是十大景點,還是墾丁、太魯閣和故宮。我希望能更深入民間,所以強調「走路」。

我常說「走路是一種飛行」,當你每天走10公里、16公里,走路走久了,是舒服的,因為腳會帶你走到很多過去開車自駕所不曾看過的地方。當你坐上一天班次很少的火車和公車來到一個地方,再步行走個10幾公里回程,每周這樣進行,創造出幾百條別人都沒走過的路,你所看到的台灣就完全不同了,延伸的價值也不一樣。

我走過5條大溪,橫越了濁水溪、大安溪、大甲溪、貓羅溪、曾文溪。當你到了一條溪,就會過一座橋,但那些橋對人、對腳踏車都是不友善的,因為那是給車子走的,沒有一條人可以走的橋。我很生氣啊,就乾脆涉河過去,所以這5條溪,我都是走路涉水「橫越」的。

這張照片是上坪溪,為什麼我要涉河過上坪溪?因為本來水很多,但現在沒有水,因為都被護國神山等科技廠抽走了。我不是指責,而是在了解,一旦走過,你會更了解這個情況。

我們30個人站在田埂上代表什麼?我想說的是,我們每次從早上6點出發到下午3、4點回來,一趟約16到20公里的小旅行,那不是走路而已,而是一群人的減碳旅行。大家都在談減碳,我覺得一定要從自己做起,盡量不自駕到遠方。

我們3、40個人走到鄉間,走進90歲阿嬤開的柑仔店,她會很開心,因為我們把都東西買走了,之後兩個禮拜她都不用做生意啦。一輛公車我們3、40個人上去,公車司機也很興奮,他會問:「你們怎麼會來?這個路線又沒什麼好景點?」我說:「我們正在創造新景點,你以後可以告訴別人。」

所以30個人走路,其實是在完成一個新的創作,打造新的風景。它是一個舞蹈表演,台灣這塊土地隨時都是一個舞台,30個人每天從這裡走到那裡,每天都在完成一部作品,你是主角人家也是主角。這就是我的新旅行——用走路看見新的台灣,創造新的生活價值,走路是一種飛行。

問:從書寫到行動,最大的不同是什麼?對於同樣有志書寫地方、帶領走讀的人,有什麼建議?

楊馥慈:我對於自稱「作家」仍有點彆扭,因為我回到家鄉做石滬工作並非從文字出發,而是大家現在常聽到的青年返鄉、地方創生等。

寫作是個很特別的展開,但我很珍惜這個緣分。這個展開源自於當時裏路出版社的主編董淨瑋,邀請我在裏路發行的《地味手帖》雜誌寫專欄。那是我在地方創業的行動過程中,開始用文字向大家介紹我看見的家鄉,和我做的事情。

當時我寫了一篇後來收錄在《回到滬之島》書中的文章,關於我因為返鄉,意外發現我自己也是石滬後代的故事。之後董淨瑋詢問我想不想寫書,我才發現原來我也有機會把返鄉的過程寫出來。

後來,書寫對於我而言是個可以偶爾抽離在地方的方式,它讓我不用每天反覆講述石滬的價值。寫作可以是方方面面的講述,這讓對於必須一直專注用計算的方式談文化、為此感到很痛苦的我,有了新的視角與思維來看石滬。書寫讓我觸及的面向更寬闊,也讓我反思哪一些事情的路徑可以被收斂、與思考下一步。

所以書寫與行動是一個雙向、不斷交集與纏繞的過程。書寫可以收錄很多在行動中難以被概括的事情,甚至一些心中的呢喃也可以藏在其中。

劉克襄:其實不只是這幾年感到沒「鄉」可回,在我還年輕時的30歲左右、有了小孩,待在台北回不去故鄉的時候,我就常想:我的家鄉在哪裏?

那時我就試著在台北的淺山探查,走過整個淺山。後來2000年左右,我在深坑一個可以看見101大樓的山頭「炮子崙」,發現一片足球場大的梯田,主人是林姓阿公三兄弟,他們正在育秧苗。

深坑這片茶山從200年前就開始有安溪人在這裡種茶,可是他們為何種稻?因為200年前就這樣。大家對木柵貓空有名的鐵觀音、文山包種茶耳熟能詳,可是現在種茶的只種茶、不種稻。這片山區是我看到最後的,既栽茶又種稻的地方,所以我常常去。

在那裡,接著我又看到一件事,我看到他們還維持著茅草屋,這是北台灣最後的茅草屋!從此我決定了,我要把這裡當作我的家山,我在台北的故鄉。此後這26年來,說我去了200次都不為過,去到那裡的人都認識我。你們如果去那裡爬山報我名字,買東西會比較便宜(笑)。

這也是我在《十五顆小行星》就寫過的,雖然它既沒有地方創生,也不是里山,但後來太多人像我一樣把這裡當作家山了,一個傳一個,漸漸發展出一個機制,形成了一個志工隊,每4年一次來換茅草屋頂的茅草。

我一直跟林老先生們講,我是被這座茅草屋感動的,如果茅草屋不在了,茶的價值就不見了。但三位阿公漸漸90歲了,爬不上去屋頂,能怎麼辦?我說沒關係,我們來發起志工運動,從山下搬材料上來幫你們重新蓋茅草屋。「只要茅草屋存在,志工就不會散,我們會讓炮子崙永遠有一間茅草屋,大家一起為了這個精神地標繼續努力下去。」

所以你們就看到這個畫面,很多年輕人都來搬木頭上山,認同這個家園。阿公看了也跟著搬,用傳統的支架背茅草。白茅的種植不容易,需要犧牲茶園,例如十甲的茶園犧牲一甲來種,而且要累積4年才夠蓋一間屋頂,很辛苦。但我們志工願意扮演協助興建茅草屋的角色,而且我們用的是山中的月桃繩子在綁茅草,維持傳統的工法,比日本合掌村用鐵絲還傳統。

每4年換一次茅草頂,如今已換了6到7次,今年我們也會繼續維持這份工作。三位阿公都已經離世,但他們的第二代也願意承接,因為有志工願意協助,我也是志工隊中小小的一員。未來大家若有空,可以去炮子崙買他們的茶葉支持,讓茅草屋努力延續到下一個百年。

程廷Apyang Imiq:對於想要投入地方工作的朋友,我認為可分成兩階段——第一階段,不要急著有產出,先在那裡生活。就像劉克襄和楊馥慈兩位分享的,如果沒有深厚的經驗,沒有實際走過這麼多古道或是修復石滬,沒有實際去做這些工作的話,寫出來的文字想必也缺少厚度。就像我若沒有經過田野、社造,沒有面對過礦產開發的爭議和傳統文化的斷裂,沒有流過上山打獵的汗水,我不確定我所寫出來的所謂「地方」,是否只是輪廓、填充物還是我的想像而已?因此,讓自己有充足時間去感受、感應、累積地方生活經驗,是地方書寫最重要的事。

至於寫作與地方工作的關係,就像左腦與右腦。畢竟我不可能整天都在計算成本利潤、思考活動設計,這樣人生會變得有點空。寫作對我而言就像一個出口,地方工作是面向大眾社群的,很容易被看見、公開檢視,寫作則是一個私密的小窗口,有很多自由發揮的空間。

劉克襄:我想請問馥慈,澎湖的地方創生,除了跟其他地方一樣有人口老化、年輕人外移的困境,相對於其他地點因為是偏遠的離島,又有冬天的不利條件。這個要付出勞動的傳統文化,想要維繫其實是比較困難的。你或許帶出了一個可能,但像你這樣堅持的人會有多少,怎樣能有持續性呢?

楊馥慈:老師的提問也是我對自己的叩問。關於怎麼引起更多人的興趣?我希望答案不只停留在「我喜歡石滬」這個感性的層面。「離島出走」的存在就是為了回答石滬存在的價值而成立的。我們發展出不同的旅遊路線,並每年提撥部分的營收去修復石滬。

但我遇到的狀況是,沒有島上的年輕人在做修復,澎湖目前只剩三組年邁的傳統匠師,年紀在65歲到90歲之間。面對上百、千斤重的石頭,是很粗重的體力活,因此必須要有年輕人來學,而且不能只有我們自己團隊的少數年輕人,必須擴大開放。

起初,我也很懷疑世上還有誰和我一樣想做這件事,但偶爾我會收到來信、或參與走讀的人詢問:「是否能在走讀以外,以付出勞動的方式來認識石滬?」所以去年起,我將修復方式轉換成擴大民眾參與的志工模式,先將早期師父修復的技術概念、他們腦中的語言,透過觀察後轉化成系統化教學的制度,開始辦理「石滬傳習生」。

沒想到很多人報名,有島上的公務員,也有來自台灣的民眾自費前來。我在看著他們勞動時,心中也很好奇:「為什麼你們願意來?」後來我領悟到,這就是「眾志成城」——當我在做一件有意義的事時,可能會因為旁人的質問而開始對自己困惑,但當我找到願意和我一樣相信、認同理念的一群人,並用真誠去證明,與他們交換關係,建立一個安全、有制度的參與方法,改變就會發生,力量就會長出來。

因此,石滬修復不只是文化資產的修建,它修建的也是人與海之間疏離的關係,以及我們和環境之間平衡共好的方法。

楊馥慈:想請問Apyang,地方創生工作常涉及日常的再發現,以非常的視角重新看見地方故事與文化魅力。然而,部落文化對一般大眾可能較陌生,尤其在特定儀式與文化規範上,若理解不足也容易造成冒犯。請問你如何站在田野位置與在地人的身份之間,拿捏文化推廣中的適當距離?並如何透過轉譯與書寫,使部落文化得以被外部理解,並呈現其獨特性?

程廷Apyang Imiq:我們有個有趣的經驗,就是當你回到地方工作後,假如被問到:「你是要出來選村長還是鄉長嗎?」就代表你做的事情有一點成績了。

我記得我回鄉第一年就被問到了。但我認為,任何地方都有地方性,不論花蓮、台北、澎湖都有,只是有些地方因某些機緣而成為主流,有些地方在當代社會中聲音相對較小,而有了所謂主流與非主流的差異。

其實這些差異都需要脈絡性地被理解,這也是多元社會中必須培養的觀點。所以我不論在書寫或設計部落的文化體驗時,都嘗試讓理解的過程是放慢的,不為目的而目的,不為了做而做。同時也維持高度的敏銳性,知道地方上哪些事物容易被冒犯、或哪些資源相對稀少需要用較好的方式被保護。

此外,也要保有彈性,相互包容。比如在主流教育下,很多平地人對原住民的相關認識是少的,但我們需要很尖銳地在被冒犯時,就馬上豎立一道牆嗎?我認為可有更多彈性,互相理解與諒解,讓多元的聲音都能被討論。

程廷Apyang Imiq:劉克襄老師的創作領域非常寬廣,從自然的微觀記錄到歷史的宏觀書寫。請問老師面對同觀察的對象時,如何判斷,決定要用哪種文類(小說、詩歌、散文、繪本...)來契合或呈現?又如何在不同文類的著墨中,做到自在的切換,這種跨領域的創作能量是如何維持的?

劉克襄:這會隨著年紀轉換,例如我年輕時因為孩子出生,想寫童書或關於親情的家書給兒子。做自然觀察時,在山區看到許多鳥,但當時攝影機又不太好,所以就著標本開始畫,漸漸變成一個好像也會畫畫的畫家。

然而到了40、50歲後,可能遇到地方創生的議題、或一個我剛剛走入的議題,突然發現我的時間越來越有限。我只能用大量的日記書寫與自己對話,譬如我走的每一條路都寫,全部記錄下來,走了300條就寫了300篇日記,也盡量把在當地遇到的故事盡快發表在臉書,因為我怕等到出書就來不及了。而且,我能透過臉書的回應,知道哪些觀點受到贊同、哪些意見可以修正。書寫已經不只是「書」的形式,也透過社群媒體達到想要的目的。

例如昨天我在臉書寫了一篇,彰化八卦山也有跟炮子崙茅草屋一樣的「良心菜單」,當地人賣當地當令的有機蔬果,讓人自由投幣拿取。雖然一定有人路過不丟錢,但這裡的人還是願意嘗試,這表示當地的有機耕作者願意與遊客做友善的互動,這就是台灣很棒的地方。●

延伸閱讀

延伸書單

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

2026台北國際書展,系列報導

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

延伸閱讀

2026台北國際書展》遊覽車開進書展!讀字塞車 ft. 15位獨立出版人與NPO工作者

閱讀更多

2026台北國際書展》閱讀器多如繁星,沒有最好,只有最得你眼那台

台北國際書展期間一向是電子書閱讀器優惠入手好時機,以往各家廠商也會在這個時間推出最新機種,雖非家家都有新機,但好價格倒是都不缺席。... 閱讀更多

話題》《進烤箱的好日子》義荷西法4國編輯齊聚,笑與淚、輕鬆與沉重,我們確定讀者會喜歡

閱讀更多