童年的創傷或許不止於自身,也可能跨越世代,對後代的心理與行為發生負面影響。在美國擔任記者多年的曾多聞,以為自己在成年後已經逃離家庭暴力的陰影,卻逐漸覺察到原生家庭的傷痛,仍不時影響著情緒與人際。在積極療癒的過程,她逐漸長出面對創傷的力氣與勇氣,更加認識自我,反思婚姻、家庭生活與親子關係,阻止創傷代代相傳。

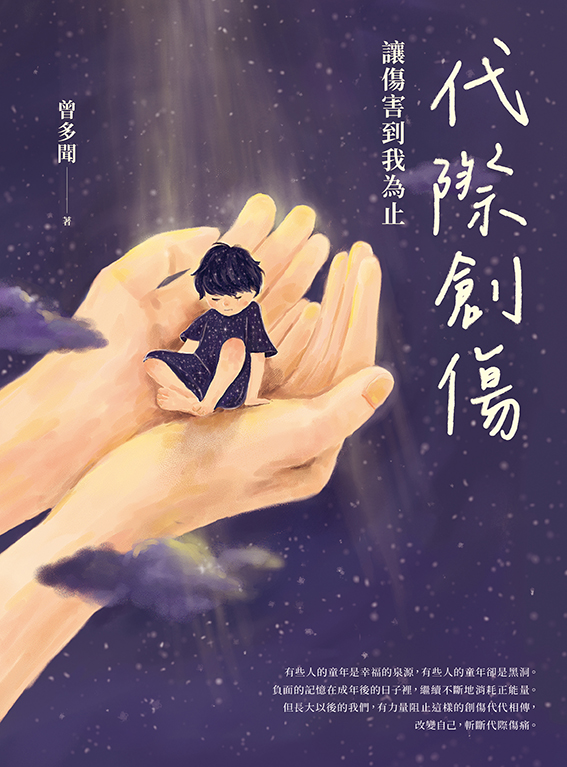

「愛與傷的總和」專題系列的第一場,邀請到近期出版《代際創傷:讓傷害到我為止》的曾多聞跨洋接受「閱讀隨身聽」專訪,分享她覺知、梳理傷痛的歷程。

【精華摘要】

➤書寫童年創傷的因緣

曾多聞近期出版專書《代際創傷:讓傷害到我為止》

主持人:這本《代際創傷》看到書名就讓人滿有感的,是否有讀者曾經表達,看到書名觸動了什麼?也可能有些聽眾還不知道你的遭遇和這本書的內容。

曾多聞:會寫這本書,一方面是個人的成長,另一方面也是時代的改變。大約10年前,我替一家雜誌寫了一篇關於固執的文章,源自德國的大學所做的研究,指出固執這個人格特質,多半是基因造成的。固執的小孩經常也有固執的父母,親子衝突可能特別激烈,但還是有辦法克服。

我覺得自己就是一個固執的人,有固執的媽媽、還有兩個固執的小孩。小時候我媽媽處理親子意見不合的方式,就是先打我一頓,所以我常常傷痕累累的。等到我自己當了媽媽,面對我固執的兒子,已經不用打罵,而是用聆聽跟引導的方式。

當時我由自己的經驗出發,討論面對固執的小孩,為人父母可以如何處理。但文章完成後,編輯說我的童年經驗對讀者來說太衝擊了,所以沒有辦法刊登那篇文章。

之後我就開始在自己的部落格上書寫童年經驗,得到很多的讀者迴響。從雜誌沒有辦法刊出文章,到有出版社邀請我出書,可見這個社會對於兒童虐待這個曾經是禁忌的話題,已經有了反省的勇氣。

主持人:人們對於「家」 或許希望對外呈現父慈子孝、光鮮亮麗的形象,但這說不定是一個假象。我認為雜誌應該揭露家庭關係裡的種種面向,然後對讀者有所幫助。但是他們選擇不刊登,你的看法?

曾多聞:我覺得當時的社會風氣可能還沒辦法接受,有人打破「天下無不是的父母」這一點。我爸爸是工程師,有很好的收入,媽媽是家庭主婦,待人接物都謙和有禮。在外人眼中,我們是一個模範家庭,但是外人看不見,關起門來的時候,父母是怎麼對待我的。因為我從小被打,我也以為被打是一件很正常的事。

但是有一天,醫生問了我身上的傷,我回答是被打的之後,媽媽馬上就否認,說是我自己跟妹妹打架弄傷的。回到家媽媽警告我不能再跟別人說我被打,那一天我才第一次意識到,原來打人或被打是一件不好的事情。

➤如何覺知傷痛的影響

主持人:那你怎麼長成現在這樣健康、開朗的樣子?你如何理解自己受到的待遇,是對我好的,或者那是不愛我呢?

曾多聞:其實很多人直到長大,都沒有意識到自己是受過創傷的。因為被虐待的小孩,不會停止愛父母,只會停止愛自己,不會意識到受到的待遇可能是不對的,通常會責怪自己。

我改變的契機是大概20年前,我一個人來美國求學,當時抱著再也不要回台灣的決心,而留學生的平均成績要達到一定標準,才能有合法的居留身分。在美國的第一個學期,有一個科目沒有達到80分,我就非常慌張,害怕被遣返,但其實不至於。

我去找教授爭取分數的時候緊張得哭了,現在還記得當時教授驚訝看著我的樣子,他說不知道為什麼我反應這麼大,這不是特別不好的成績。他建議我去健康中心諮詢,那時候我很抗拒,說我很正常、沒有病,只是不想回台灣啊。

教授說在美國很多人都會去諮商,這很普通,跟我說就去聊一聊,先去一次就好。之後我展開長達5年的憂鬱症治療,才逐漸意識到創傷造成的影響,也才走出童年陰影、走入婚姻生活。現在我不敢說是很開朗了,但至少是個溫和堅定的母親。

主持人:當你有機會可以遠走的時候,是義無反顧地遠離這個家庭。回過頭來看,這個離家的行動也許已經是抗拒傷害的表現了?

曾多聞:我覺得那個時候離開家的心態,是有點自暴自棄,覺得反正你們都不喜歡我、都討厭我,那我就離你們遠一點好了。

離家來美國留學,是第一次的出走,到寫下這本書,已經過了20年,可以說是第二次的出走。因為一直到2年前,我都還沒有放棄跟父母和解的希望,也一直努力。但是最後我認清了失敗,才答應寫下這本書,心平氣和地原諒過去,然後放下。

主持人:你提到教授建議你去諮商、看心理醫生的經驗,我們的文化好像覺得看心理醫生就是精神病、是恥辱的,最好不要去。但就像是每個人都會感冒、去看醫生,若心理有一些狀況,自己沒辦法處理,那就尋求幫助。首先要有病識感,這往往就是最困難的,關於病識感的建立,你有什麼看法?

曾多聞:對,我在接受專業協助之前,也從來沒有想過我需要被療癒,或沒有意識到自己是受傷的。一直以為只要我更努力、做得更好,父母就會喜歡我,我的問題就解決了。

現在也常常接到讀者朋友來信,徵詢我的看法。但我不是專業的心理諮商師,能做的首先是同理他們,告訴他們你不是自己一個人。也想在這裡跟大家說:不要用AI當心理醫生,去諮詢它們是很危險的,要尋求專業的協助。

➤無意識的創傷傳遞,有意識的療癒與改變

主持人:會不會最需要得到諮詢或幫助的,也許是你的父母?

曾多聞:學生時期接受諮商,心理醫師確實建議我跟家人一起尋求專業協助。但那時還沒有讓父母知道,一方面因為我跟父母親的關係不好,一方面也覺得,我把自己的事處理好就好了。

後來我結婚生子,父母來美國看我時,我才第一次告訴他們我曾經接受心理治療,也許我們可以考慮接受家庭治療。可是我父母聽了非常生氣,不但不接受建議,甚至不相信我真的有憂鬱病史。

主持人:關於「代際創傷」的根源,或許是因為世代之間的差距非常大。近100年來人類生活的世界,其實變化很大,家庭這個機制也受到很多挑戰。我想父母那一代,對於精神疾病或許有很強的排斥,可能光提及就有非常大的反感。

曾多聞:對,我們這一代的家庭型態,可能是百年來改變最大的——或許未來的變化更大,而代際創傷可能一直都存在,只是我們現在才意識到而已。目前這個概念已經比較普遍被認識,個體受到的創傷,在個體自身沒有察覺的情況下 ,不經意間傳遞到下一代身上。而我們這一代的幸運是,有機會去覺察,即使沒辦法改變父母,但我們可以幫助自己。

主持人:人不能選擇爸媽、也不能選擇兄弟姐妹,如果困在家庭中感到痛苦,沒有辦法改變的話,能做的好像就是逃跑,但是身體逃跑不見得心理就放下了。我閱讀這本書的時候,也會感到有種懼怕,因為遺傳的力量很大、環境的影響也非常重要。雖然抗拒父母做的事,終有一天我會變成父母那樣的人嗎?你有這樣的恐懼或擔憂嗎?

曾多聞:是,我們可能沒辦法改變父母,但是仍然有力量可以改變自己,斬斷代際傷痛。療癒不是等別人道歉,是自己要覺悟。而關於環境的影響,雖然我不幸生長在一個有暴力問題的家庭,但是也遇到過伸出援手的,例如剛才提到的大學教授,還有中學時期鼓勵我寫作的導師。

有一次我的兒子調皮、頂嘴,我對他大喊後轉進房間關上門,他也受到很大驚嚇。當時話一說出口我就後悔了,我在婚前接受多年心理治療,婚後也持續看診,是覺得自己已經準備好的情況才生下孩子,而許多努力在一次親子衝突後就破功了。

那時覺得很挫折,冷靜下來後,我告訴兒子,每個人都會有做錯事的時候。我想我總有一天要跟他解釋,我的童年經驗,以及我如何走出來。我確實害怕成為跟媽媽一樣的人,但也只能繼續努力,有過錯也不要放棄,要想辦法修正。

主持人:那你現在會用什麼方式或態度來看母親呢?

曾多聞:我少女時期很恨媽媽,但是現在回想起來,其實我並不瞭解她。我不知道她小時候發生過什麼事,我想她一定有發生過什麼事,但她從來不說。

我長年擔任記者,採訪過在美國社會引發廣泛關注的幾宗虐兒致死案件,這些涉案的母親,她們本身無一例外都有被虐待、或被家暴的經歷,這就是代際創傷。

➤以文字與書自我陪伴

主持人:你從小就喜歡寫作,即使父母不願意你寫作,但你還是繼續寫,表示你有很強的動力,也可能寫作就成為一個窗口,或者自然的療癒方式。可以這樣說嗎?

曾多聞:的確是,可能覺得自己一定很不好才會常常被打,很自卑,在外面不太敢交朋友,心事沒有人可以說,那就寫下來。

主持人:喜歡寫作的人,通常也有相當多閱讀。在處理代際創傷時,是否有對你有幫助的書?請為我們介紹幾本。

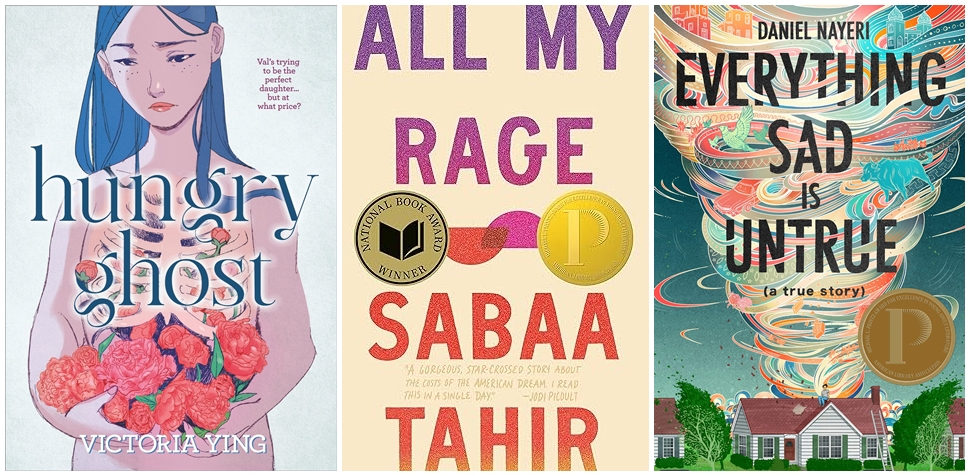

曾多聞:我近年來比較少接觸中文書,而談到跟童年、創傷或修復有關的書籍,有幾本喜歡的書,給大家參考。首先是《Hungry Ghost》,作者是Victoria Ying,這是一本成人漫畫,畫得很漂亮,內容是關於厭食症、家庭關係,還有學習愛自己,這本書探討了複雜的母女關係。

第二本是Saba Tahir的《All My Rage》,這是一本寫實的少年小說,主角是兩個來自巴基斯坦移民家庭少男、少女,描寫關於愛和原諒的故事。

還有一本《Everything Sad is Untrue》,是伊朗裔美籍作家Daniel Nayeri的回憶錄,以類似《一千零一夜》的奇幻手法,描述他8歲的時候跟媽媽還有姊姊,因為在伊朗受到宗教迫害,逃難來美國的往事,穿插他的家族歷史,我覺得寫得非常好。

➤距離與文化差異拉出的空間

主持人:你現在在美國,空間上距離原生家庭比較遠,這個距離對你的感受或人生或許都有幫助。但另一方面,在異國的環境裡,對你而言是否有些文化差異或衝突呢?

曾多聞:文化衝突我比較沒有深刻感受,不過我覺得,來到美國除了讓我能夠跟原生家庭拉開時空距離,有助於我的檢討和自省以外,美國人對於家庭暴力、療癒、創傷這些議題比較開放的態度,也有助於我這些年來的心理復健。

主持人:《代際創傷》這本書以及相關的議題,提醒我們有時候不只看到問題的表象而已,如果能更相信或落實每個人都是獨立的個體的話,代與代之間的創傷或許才有可能減低或不再傳遞。

曾多聞:曾有讀者問我,你都已經18歲了還會被打,應該有力氣可以跑啊?但是有一些東西,是比力氣更能控制人的行動,例如恐懼感、罪惡感。

不管別人對你做了什麼,如果想要改變別人、改寫過去,是不可能的,但你可以改變自己,成為更好的人,所以不要為虐待孩子的父母找理由。這句話也可以用在我自己身上,如果我用父母對待我的方式對待我的孩子,那就是我的錯,不能再歸咎於我父母。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

Tags:

家,是我們學會愛的地方,但對許多人而言,家可能不是全然安心的避風港。與家有關的經驗,往往難以啟齒,深埋心底。

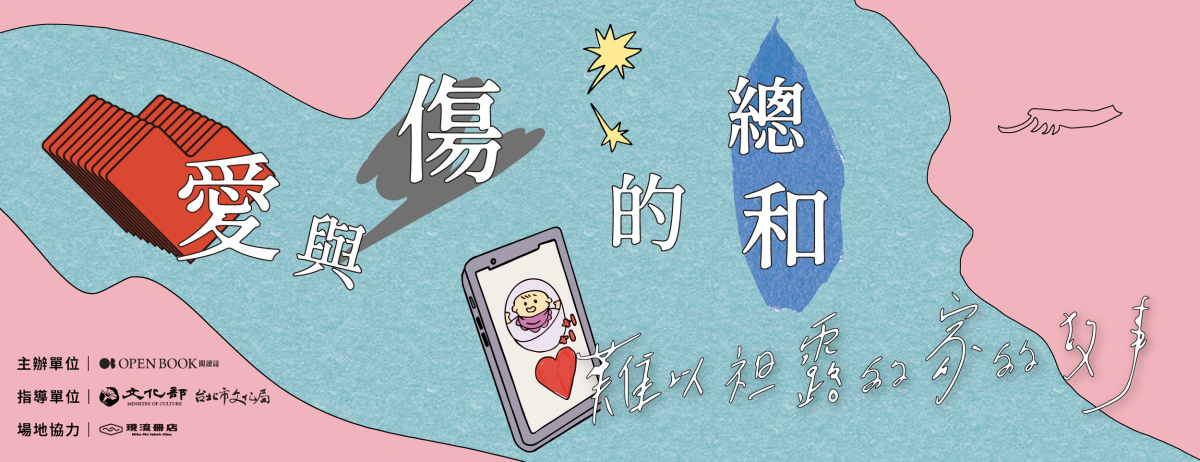

今年夏天,Openbook推出「愛與傷的總和」專題,是一系列聚焦於家庭經驗的Podcast與實體講座企劃。從代際傷痕、自殺遺族、性侵創傷,到容貌焦慮、兒少照顧者、社群分享倫理等議題,邀請創作者、學者與行動者們,透過訪談、對談與書寫,訴說那些難以啟齒的經歷,探問它們如何形塑我們的自我、關係與價值觀。

這是一系列面向疼痛,也擁抱希望的閱讀行動。

童年的創傷或許不止於自身,也可能跨越世代,對後代的心理與行為發生負面影響。在美國擔任記者多年的曾多聞,以為自己在成年後已經逃離家庭暴力的陰影,卻逐漸覺察到原生家庭的傷痛,仍不時影響著情緒與人際。在積極療癒的過程,她逐漸長出面對創傷的力氣與勇氣,更加認識自我,反思婚姻、家庭生活與親子關係,阻止創傷代代相傳。

「愛與傷的總和」專題系列的第一場,邀請到近期出版《代際創傷:讓傷害到我為止》的曾多聞跨洋接受「閱讀隨身聽」專訪,分享她覺知、梳理傷痛的歷程。

【精華摘要】

➤書寫童年創傷的因緣

主持人:這本《代際創傷》看到書名就讓人滿有感的,是否有讀者曾經表達,看到書名觸動了什麼?也可能有些聽眾還不知道你的遭遇和這本書的內容。

曾多聞:會寫這本書,一方面是個人的成長,另一方面也是時代的改變。大約10年前,我替一家雜誌寫了一篇關於固執的文章,源自德國的大學所做的研究,指出固執這個人格特質,多半是基因造成的。固執的小孩經常也有固執的父母,親子衝突可能特別激烈,但還是有辦法克服。

我覺得自己就是一個固執的人,有固執的媽媽、還有兩個固執的小孩。小時候我媽媽處理親子意見不合的方式,就是先打我一頓,所以我常常傷痕累累的。等到我自己當了媽媽,面對我固執的兒子,已經不用打罵,而是用聆聽跟引導的方式。

當時我由自己的經驗出發,討論面對固執的小孩,為人父母可以如何處理。但文章完成後,編輯說我的童年經驗對讀者來說太衝擊了,所以沒有辦法刊登那篇文章。

之後我就開始在自己的部落格上書寫童年經驗,得到很多的讀者迴響。從雜誌沒有辦法刊出文章,到有出版社邀請我出書,可見這個社會對於兒童虐待這個曾經是禁忌的話題,已經有了反省的勇氣。

主持人:人們對於「家」 或許希望對外呈現父慈子孝、光鮮亮麗的形象,但這說不定是一個假象。我認為雜誌應該揭露家庭關係裡的種種面向,然後對讀者有所幫助。但是他們選擇不刊登,你的看法?

曾多聞:我覺得當時的社會風氣可能還沒辦法接受,有人打破「天下無不是的父母」這一點。我爸爸是工程師,有很好的收入,媽媽是家庭主婦,待人接物都謙和有禮。在外人眼中,我們是一個模範家庭,但是外人看不見,關起門來的時候,父母是怎麼對待我的。因為我從小被打,我也以為被打是一件很正常的事。

但是有一天,醫生問了我身上的傷,我回答是被打的之後,媽媽馬上就否認,說是我自己跟妹妹打架弄傷的。回到家媽媽警告我不能再跟別人說我被打,那一天我才第一次意識到,原來打人或被打是一件不好的事情。

➤如何覺知傷痛的影響

主持人:那你怎麼長成現在這樣健康、開朗的樣子?你如何理解自己受到的待遇,是對我好的,或者那是不愛我呢?

曾多聞:其實很多人直到長大,都沒有意識到自己是受過創傷的。因為被虐待的小孩,不會停止愛父母,只會停止愛自己,不會意識到受到的待遇可能是不對的,通常會責怪自己。

我改變的契機是大概20年前,我一個人來美國求學,當時抱著再也不要回台灣的決心,而留學生的平均成績要達到一定標準,才能有合法的居留身分。在美國的第一個學期,有一個科目沒有達到80分,我就非常慌張,害怕被遣返,但其實不至於。

我去找教授爭取分數的時候緊張得哭了,現在還記得當時教授驚訝看著我的樣子,他說不知道為什麼我反應這麼大,這不是特別不好的成績。他建議我去健康中心諮詢,那時候我很抗拒,說我很正常、沒有病,只是不想回台灣啊。

教授說在美國很多人都會去諮商,這很普通,跟我說就去聊一聊,先去一次就好。之後我展開長達5年的憂鬱症治療,才逐漸意識到創傷造成的影響,也才走出童年陰影、走入婚姻生活。現在我不敢說是很開朗了,但至少是個溫和堅定的母親。

主持人:當你有機會可以遠走的時候,是義無反顧地遠離這個家庭。回過頭來看,這個離家的行動也許已經是抗拒傷害的表現了?

曾多聞:我覺得那個時候離開家的心態,是有點自暴自棄,覺得反正你們都不喜歡我、都討厭我,那我就離你們遠一點好了。

離家來美國留學,是第一次的出走,到寫下這本書,已經過了20年,可以說是第二次的出走。因為一直到2年前,我都還沒有放棄跟父母和解的希望,也一直努力。但是最後我認清了失敗,才答應寫下這本書,心平氣和地原諒過去,然後放下。

主持人:你提到教授建議你去諮商、看心理醫生的經驗,我們的文化好像覺得看心理醫生就是精神病、是恥辱的,最好不要去。但就像是每個人都會感冒、去看醫生,若心理有一些狀況,自己沒辦法處理,那就尋求幫助。首先要有病識感,這往往就是最困難的,關於病識感的建立,你有什麼看法?

曾多聞:對,我在接受專業協助之前,也從來沒有想過我需要被療癒,或沒有意識到自己是受傷的。一直以為只要我更努力、做得更好,父母就會喜歡我,我的問題就解決了。

現在也常常接到讀者朋友來信,徵詢我的看法。但我不是專業的心理諮商師,能做的首先是同理他們,告訴他們你不是自己一個人。也想在這裡跟大家說:不要用AI當心理醫生,去諮詢它們是很危險的,要尋求專業的協助。

➤無意識的創傷傳遞,有意識的療癒與改變

主持人:會不會最需要得到諮詢或幫助的,也許是你的父母?

曾多聞:學生時期接受諮商,心理醫師確實建議我跟家人一起尋求專業協助。但那時還沒有讓父母知道,一方面因為我跟父母親的關係不好,一方面也覺得,我把自己的事處理好就好了。

後來我結婚生子,父母來美國看我時,我才第一次告訴他們我曾經接受心理治療,也許我們可以考慮接受家庭治療。可是我父母聽了非常生氣,不但不接受建議,甚至不相信我真的有憂鬱病史。

主持人:關於「代際創傷」的根源,或許是因為世代之間的差距非常大。近100年來人類生活的世界,其實變化很大,家庭這個機制也受到很多挑戰。我想父母那一代,對於精神疾病或許有很強的排斥,可能光提及就有非常大的反感。

曾多聞:對,我們這一代的家庭型態,可能是百年來改變最大的——或許未來的變化更大,而代際創傷可能一直都存在,只是我們現在才意識到而已。目前這個概念已經比較普遍被認識,個體受到的創傷,在個體自身沒有察覺的情況下 ,不經意間傳遞到下一代身上。而我們這一代的幸運是,有機會去覺察,即使沒辦法改變父母,但我們可以幫助自己。

主持人:人不能選擇爸媽、也不能選擇兄弟姐妹,如果困在家庭中感到痛苦,沒有辦法改變的話,能做的好像就是逃跑,但是身體逃跑不見得心理就放下了。我閱讀這本書的時候,也會感到有種懼怕,因為遺傳的力量很大、環境的影響也非常重要。雖然抗拒父母做的事,終有一天我會變成父母那樣的人嗎?你有這樣的恐懼或擔憂嗎?

曾多聞:是,我們可能沒辦法改變父母,但是仍然有力量可以改變自己,斬斷代際傷痛。療癒不是等別人道歉,是自己要覺悟。而關於環境的影響,雖然我不幸生長在一個有暴力問題的家庭,但是也遇到過伸出援手的,例如剛才提到的大學教授,還有中學時期鼓勵我寫作的導師。

有一次我的兒子調皮、頂嘴,我對他大喊後轉進房間關上門,他也受到很大驚嚇。當時話一說出口我就後悔了,我在婚前接受多年心理治療,婚後也持續看診,是覺得自己已經準備好的情況才生下孩子,而許多努力在一次親子衝突後就破功了。

那時覺得很挫折,冷靜下來後,我告訴兒子,每個人都會有做錯事的時候。我想我總有一天要跟他解釋,我的童年經驗,以及我如何走出來。我確實害怕成為跟媽媽一樣的人,但也只能繼續努力,有過錯也不要放棄,要想辦法修正。

主持人:那你現在會用什麼方式或態度來看母親呢?

曾多聞:我少女時期很恨媽媽,但是現在回想起來,其實我並不瞭解她。我不知道她小時候發生過什麼事,我想她一定有發生過什麼事,但她從來不說。

我長年擔任記者,採訪過在美國社會引發廣泛關注的幾宗虐兒致死案件,這些涉案的母親,她們本身無一例外都有被虐待、或被家暴的經歷,這就是代際創傷。

➤以文字與書自我陪伴

主持人:你從小就喜歡寫作,即使父母不願意你寫作,但你還是繼續寫,表示你有很強的動力,也可能寫作就成為一個窗口,或者自然的療癒方式。可以這樣說嗎?

曾多聞:的確是,可能覺得自己一定很不好才會常常被打,很自卑,在外面不太敢交朋友,心事沒有人可以說,那就寫下來。

主持人:喜歡寫作的人,通常也有相當多閱讀。在處理代際創傷時,是否有對你有幫助的書?請為我們介紹幾本。

曾多聞:我近年來比較少接觸中文書,而談到跟童年、創傷或修復有關的書籍,有幾本喜歡的書,給大家參考。首先是《Hungry Ghost》,作者是Victoria Ying,這是一本成人漫畫,畫得很漂亮,內容是關於厭食症、家庭關係,還有學習愛自己,這本書探討了複雜的母女關係。

第二本是Saba Tahir的《All My Rage》,這是一本寫實的少年小說,主角是兩個來自巴基斯坦移民家庭少男、少女,描寫關於愛和原諒的故事。

還有一本《Everything Sad is Untrue》,是伊朗裔美籍作家Daniel Nayeri的回憶錄,以類似《一千零一夜》的奇幻手法,描述他8歲的時候跟媽媽還有姊姊,因為在伊朗受到宗教迫害,逃難來美國的往事,穿插他的家族歷史,我覺得寫得非常好。

➤距離與文化差異拉出的空間

主持人:你現在在美國,空間上距離原生家庭比較遠,這個距離對你的感受或人生或許都有幫助。但另一方面,在異國的環境裡,對你而言是否有些文化差異或衝突呢?

曾多聞:文化衝突我比較沒有深刻感受,不過我覺得,來到美國除了讓我能夠跟原生家庭拉開時空距離,有助於我的檢討和自省以外,美國人對於家庭暴力、療癒、創傷這些議題比較開放的態度,也有助於我這些年來的心理復健。

主持人:《代際創傷》這本書以及相關的議題,提醒我們有時候不只看到問題的表象而已,如果能更相信或落實每個人都是獨立的個體的話,代與代之間的創傷或許才有可能減低或不再傳遞。

曾多聞:曾有讀者問我,你都已經18歲了還會被打,應該有力氣可以跑啊?但是有一些東西,是比力氣更能控制人的行動,例如恐懼感、罪惡感。

不管別人對你做了什麼,如果想要改變別人、改寫過去,是不可能的,但你可以改變自己,成為更好的人,所以不要為虐待孩子的父母找理由。這句話也可以用在我自己身上,如果我用父母對待我的方式對待我的孩子,那就是我的錯,不能再歸咎於我父母。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

【愛與傷的總和:難以袒露的家的故事】完整專題

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

延伸閱讀

閱讀隨身聽S13E2》台灣漫畫驚艷國際的亮點?有AI後的漫畫產業未來?ft.慢工總編黃珮珊X大塊總編林怡君

你那邊,現在是白天還是晚上?已回到家,或是在通勤的路上?無論什麼時間、地點,歡迎隨時打開「閱讀隨身聽」。Openbook閱讀誌企畫製作的Podcast節目,... 閱讀更多

閱讀隨身聽S13E1》漫畫編輯的技能、心法大公開!ft. 大塊第二編輯室總編林怡君X慢工總編黃珮珊

你那邊,現在是白天還是晚上?已回到家,或是在通勤的路上?無論什麼時間、地點,歡迎隨時打開「閱讀隨身聽」。Openbook閱讀誌企畫製作的Podcast節目,... 閱讀更多

閱讀隨身聽S12EP10》跨越10年,超過120間書店的紀錄之旅,訪《書店裡的影像詩》導演侯季然

你那邊,現在是白天還是晚上?已回到家,或是在通勤的路上?無論什麼時間、地點,歡迎隨時打開「閱讀隨身聽」。Openbook閱讀誌企畫製作的Podcast節目,... 閱讀更多