近年Metoo運動崛起,讓更多受害者願意表達自身經歷,亦使大眾更加重視性侵案件的發生、究責與預防,以及性侵案件的複雜型態,包括權勢性侵、校園及家內性侵等。

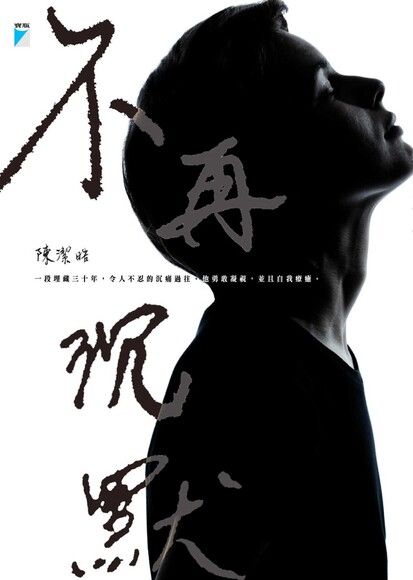

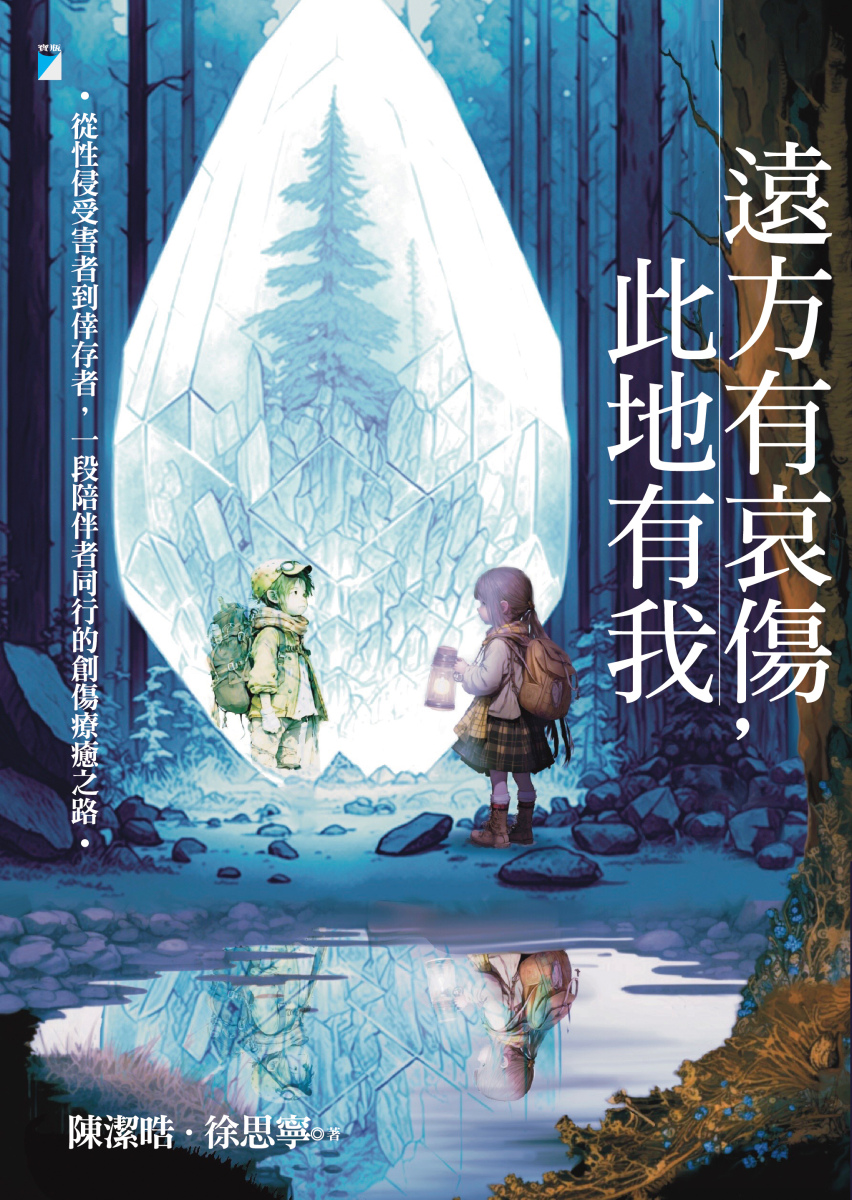

本集節目邀請原本專注於視覺藝術創作的陳潔晧,分享如何回憶起自己童年時遭受性侵經歷,書寫並公開出版《不再沉默》、《遠方有哀傷,此地有我》,並與陪伴其復原的妻子徐思寧一起,透過書寫、繪畫與演講,逐漸成為推動兒童性侵預防與創傷復原的行動者。

【精華摘要】

➤在記起創傷發生之前

主持人:你的書中寫的是3~5歲這段期間發生的事,到你10年前開始處理,這段時間發生了什麼?

陳潔晧:那就是成長。創傷發生在成人身上跟發生在小孩身上,有一種絕對性的差異在於,他們的韌性不一樣。譬如說,成人的身體、心智已經長成,受到傷害或打擊時,有相對足夠的資源去處理它。

陳潔晧:那就是成長。創傷發生在成人身上跟發生在小孩身上,有一種絕對性的差異在於,他們的韌性不一樣。譬如說,成人的身體、心智已經長成,受到傷害或打擊時,有相對足夠的資源去處理它。

但對於小孩而言,如果受到生命威脅或是毀滅性的影響,如果沒有成人的幫助,幾乎無法自己脫離傷害,幾乎是必須單獨承受創傷,成年之後自己再開始慢慢處理。我的狀況大概就是這樣。從我3歲被性侵到5歲,到34歲開始處理這件事,這中間30年的空白是什麼?就是我獨自且難以承受的那一段時間。

主持人:你當時有向父母反映發生的事情,那得到什麼結果?

陳潔晧:我跟媽媽說了這些人欺負我、對我很壞,我發現她把頭轉過去,好像沒有聽到,當下我有一個很強烈的感受,就是我的希望斷掉了。對小孩子來說,父母就是生命的座標,失去生命中座標的時候,會很迷惘、懷疑自己為什麼存在這個世界上。

後來我還嘗試跟父母的朋友們求救過,他們可能也試著跟我父母轉達,所以我3年之後得以脫離那樣的環境,但3年還是太長了。

➤何謂正常、何謂不適當?難以分辨與述說的困境

主持人:在你回到爸媽身邊後,那3年的創傷就阻礙在你跟爸媽的關係之間嗎?還是你回到一個感受到爸媽照顧、關愛的世界?

徐思寧:我來補充一下吧。記得聽潔晧說他小時候的經歷時,我們很容易會用自己的成長經歷去想像。但我在陪伴潔晧度過處理創傷、整理回憶的過程,很重要的學習就是,很多時候小朋友的困境在於,他身處的狀態跟我們想像的「平常」不一樣,他不知道從何說起。

我後來慢慢理解,潔晧的傷害是開始在一個突然找不到爸爸、媽媽的時刻,那是很大的衝擊。有一天醒來的時候,爸媽就不見了,把他留在褓姆家,而且爸媽可能一個星期才來見他一次,時間很短,褓姆家人也都在場。小孩要在加害者面前求救是很困難的,爸媽當時可能也不是把重心放在孩子身上,而需要跟褓姆家社交交流。所以他跟父母之間的連結可能不是一般正常長大,跟父母關係溫馨的經驗可以想像的。

主持人:可能不同的人或不同世代的成長經驗都很不同,談到家庭,大概每個人都很容易是從自己的經驗出發,但在瞭解的過程中,要小心使用自己的經驗,因為有時候我們並不瞭解別人的真實狀況。

徐思寧:對於經歷不適當對待的小朋友而言,其實什麼是「正常」是一個很模糊的事情。對小時候的潔晧而言什麼是正常呢?他有能力分辨、命名或想像正常嗎?

雖然遠離在褓姆家被性侵、暴力,但回到原生家庭,潔晧還是持續被爸爸威脅:如果不乖的話,會被送回去褓姆家。其實年幼的潔晧還是活在恐懼裡,因為他不知道什麼事情會讓爸媽不滿意。

另一件讓我很心痛的是,其實潔晧的家庭經濟是很穩定的,父母也是高知識分子,但他小時候在家有一餐沒一餐,是挨餓的孩子。他沒辦法從自己的經驗去理解,原來正常家庭的一天會有早餐、午餐、晚餐。

潔晧現在可以把自己照顧得很好,也有很好的表達能力。但原來他獨自度過了很多困難,才可以好好長大。

➤創傷經驗阻滯與他人的深度交流

主持人:度過了那麼困難的時候,卻不知道還會不會遭遇更多的困難。我覺得那好像在海中失去動力的潛水艇,不斷往下沉。潔晧是在什麼階段重新獲得動力,慢慢往上的?

陳潔晧:是遇到思寧,才理解到原來創傷的感受是可以交流的。我一直認為所有痛苦跟悲傷都只能自己忍耐。

主持人:在遇到思寧之前,身邊的同學、朋友呢?

陳潔晧:可以做出日常表達、互動,但是當進行深層的交流的時候,很容易發現自己的情感跟別人不一樣,因為你經歷過了他們沒有經歷過的事情,那就是創傷。很多同齡的朋友難以理解,為什麼我的情感這麼強烈,這麼希望把悲傷表達出來。大部分同齡的朋友很難在短時間內承接這件事情。

主持人:所以你就選擇不要去觸碰,因為講出來會把人嚇跑?

陳潔晧:這就是成長的挫折。人一開始努力溝通的對象是父母,接下來會想跟好朋友溝通,但會發現同年的朋友沒有人可以理解。長大成人,當大家都看向未來的時候,其實很難有人可以承接自己的過去,或許都認為,過去了就放下吧。

➤書寫創傷經驗、書寫陪伴過程的意義

主持人:我想到像是地球上發生過的大滅絕,很多物種死去,許多東西埋藏在地底,變成現在的石油,在某個時間點爆發出來。你在某一天意外地觸發埋藏壓抑了近30年的創傷,發洩出來之後,你感覺得到釋放了嗎?

陳潔晧:處理創傷是一個漫長的歷程,越晚處理,需要的時間也更長。我大概是30年之後才開始處理,但發現這樣的狀況相當普遍,例如澳洲的兒童性侵平均是過了24年,才第一次敘述這件事情。

很多人在受傷的當下沒辦法求救,因為求救有可能受到更多傷害。為了生存,他們學會了把自己隱藏起來,把傷痛隱藏起來,表現得跟其他人一樣。年紀越大才開始處理創傷,需要的時間相對比較長,但是成年人有另外一種相對優勢,就是可以創造自己的生活環境,可以吸收知識、慢慢改變。

主持人:閱讀兩位的書,感覺潔晧並沒有想要復仇,不是把書寫作為發洩,而是更關注如何讓自己安頓下來,跟過去的經歷好好相處。碰到這樣的事情,如何還沒有變成一個憤世嫉俗的人,而且相信可能「愛」是很重要的力量?

陳潔晧:我覺得發洩憤怒是必要的。或許跟唱歌類似,有主旋律、有副歌,但終究是要唱到後面。每個人生命的節奏都不一樣,我年輕的時候參與社會運動會大聲吶喊,把痛苦跟哀傷用力地喊出來,在為弱勢者爭取應有的權益的時候,有時會感覺好像在為我自己在爭取權益一樣。

主持人:那麼在復原的過程裡,文字書寫扮演什麼樣的角色?

主持人:那麼在復原的過程裡,文字書寫扮演什麼樣的角色?

徐思寧:就我的觀察,陳述與記錄對很多受害者而言是很深刻的轉化歷程。受害者在經歷創傷之後,很容易大腦中負責語言的區塊,會變得非常不活躍,雖然很想訴說,但說不出來。作為陪伴者,有時候覺得,我都在聽,為什麼你不說出來?為什麼說那麼慢?其實這跟語言能力無關,而是跟創傷的狀態有關,他們需要花很多時間練習找回語言,將感受與情緒用語言表達出來。

寫《遠方有哀傷,此地有我》我覺得有兩個層次的意義,一個是復原的路走了好久,一直往前走,已經看不到起點了,書寫下來才意識到我們的努力已經把我們帶了到那麼遠,看見不一樣的風景6。

另外一個層次是,我們想了不同的主題分開寫,寫完後交換看, 才發現原來困難的時候,你感受到的是這樣,或原來某個時刻我的困難是這個,而對方不知道。好像兩人重新認識對方,我覺得對我而言滿珍貴的。

➤防治兒童性侵的動能與學習

主持人:兩位現在推廣兒童性侵害防治,這件事牽涉到很多層面,也涉及不同的對象、關係的牽絆,還有法律、政策等等,是一個千絲萬縷的社會工程。但個人的力量有限,想要如何推動呢?

陳潔晧:首先要認知到,大人只要試圖跟小孩發生性行為,就會構成小孩的創傷。如果我們沒有認知這件事的嚴重性,就會輕忽需要去做防護的工作。

有些照顧者選擇自己的方便,忽視兒童的痛苦。兒童不得不帶著創傷成長,在這個狀況下,很難說這些照顧者沒有責任。

像我父親把我放在4個性侵犯家裡3年,我也問過他為什麼一定要把我放在那兒,但他們沒有回答我。但我最困惑的是,身邊的人都告訴我,父親是偉大的藝術家,藝術家到底是甚麼呢?他為了當藝術家拋下了我,這是我的創傷,也一直是我的動力。

現在的我可以接受他是偉大的藝術家,也是一個失敗的父親。

徐思寧:我和潔晧在演講時,常提醒家長不要略過一些微小的訊號,因為這很可能是有機會讓孩子離開危險環境的重要契機。如果沒有及時回應,小孩子一生就要花很多時間去處理小時候經歷的困難。當越多人意識到,小朋友面臨不適當的對待,是很嚴重的剝奪,有了這樣的意識,才會願意為身邊的小朋友行動。

關於創傷對大腦、對身體的影響,這個科學還有很多新的知識在研究,我跟潔晧也還在不停學習新的知識。希望讓很多長大了的受害者知道,還有很多方式可以拿回自己身體本來有的能力與感受,或是讓更多成人知道,怎麼保護身邊的小朋友,去察覺他們可能在發出求救的訊號,這些都很重要,大家一起再學習。

➤成為倡議者的閱讀與寫作

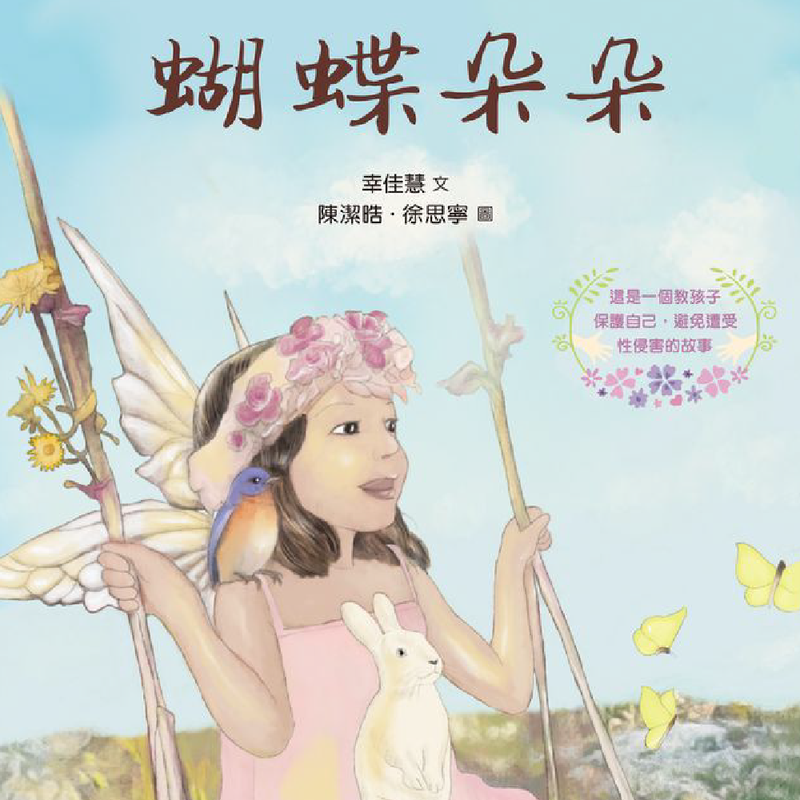

主持人:跟幸佳慧合作《蝴蝶朵朵》 的契機?

陳潔晧:佳慧老師看過《不再沉默》,也大概知道我有繪畫的背景,2017年的時候,她寫信邀請我們做《蝴蝶朵朵》的繪者。她有一個長遠的關於兒童保護推廣的計畫,我們也以為會跟著佳慧老師繼續做,出乎意料的是她先離開我們了。當時也很徬徨,要怎麼繼續把這個議題做好?到今年大概是第5年,也進行了超過百場以上的活動。

主持人:雖然幸佳慧老師不在,但是我想路還是會繼續延伸,而這條路上應該不會只有你們兩個人,請推薦一些相關書籍,也談談接下來有什麼計畫?

陳潔晧:我推薦《心靈的傷,身體會記住》,我覺得這是講創傷最深入淺出的。另一本經典的書是《創傷與復原》。當我開始處理創傷的時候,最常看的一本書是《哭泣的小王子》,這本書寫男性受到兒童性侵害的處理,以及處理過程中的各種困難,是很好的一本入門書。還有佳慧老師的一系列關心兒童權利的繪本,很值得家長與兒童一起讀。

徐思寧:我跟潔晧最近在努力寫下一本關於兒童性侵防治的書,主要是從不同國家的犯罪情況以及政策,去看我們可以怎麼為小朋友建立一個更安全、安心長大的環境。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

Tags:

家,是我們學會愛的地方,但對許多人而言,家可能不是全然安心的避風港。與家有關的經驗,往往難以啟齒,深埋心底。

今年夏天,Openbook推出「愛與傷的總和」專題,是一系列聚焦於家庭經驗的Podcast與實體講座企劃。從代際傷痕、自殺遺族、性侵創傷,到容貌焦慮、兒少照顧者、社群分享倫理等議題,邀請創作者、學者與行動者們,透過訪談、對談與書寫,訴說那些難以啟齒的經歷,探問它們如何形塑我們的自我、關係與價值觀。

這是一系列面向疼痛,也擁抱希望的閱讀行動。

近年Metoo運動崛起,讓更多受害者願意表達自身經歷,亦使大眾更加重視性侵案件的發生、究責與預防,以及性侵案件的複雜型態,包括權勢性侵、校園及家內性侵等。

本集節目邀請原本專注於視覺藝術創作的陳潔晧,分享如何回憶起自己童年時遭受性侵經歷,書寫並公開出版《不再沉默》、《遠方有哀傷,此地有我》,並與陪伴其復原的妻子徐思寧一起,透過書寫、繪畫與演講,逐漸成為推動兒童性侵預防與創傷復原的行動者。

【精華摘要】

➤在記起創傷發生之前

主持人:你的書中寫的是3~5歲這段期間發生的事,到你10年前開始處理,這段時間發生了什麼?

但對於小孩而言,如果受到生命威脅或是毀滅性的影響,如果沒有成人的幫助,幾乎無法自己脫離傷害,幾乎是必須單獨承受創傷,成年之後自己再開始慢慢處理。我的狀況大概就是這樣。從我3歲被性侵到5歲,到34歲開始處理這件事,這中間30年的空白是什麼?就是我獨自且難以承受的那一段時間。

主持人:你當時有向父母反映發生的事情,那得到什麼結果?

陳潔晧:我跟媽媽說了這些人欺負我、對我很壞,我發現她把頭轉過去,好像沒有聽到,當下我有一個很強烈的感受,就是我的希望斷掉了。對小孩子來說,父母就是生命的座標,失去生命中座標的時候,會很迷惘、懷疑自己為什麼存在這個世界上。

後來我還嘗試跟父母的朋友們求救過,他們可能也試著跟我父母轉達,所以我3年之後得以脫離那樣的環境,但3年還是太長了。

➤何謂正常、何謂不適當?難以分辨與述說的困境

主持人:在你回到爸媽身邊後,那3年的創傷就阻礙在你跟爸媽的關係之間嗎?還是你回到一個感受到爸媽照顧、關愛的世界?

徐思寧:我來補充一下吧。記得聽潔晧說他小時候的經歷時,我們很容易會用自己的成長經歷去想像。但我在陪伴潔晧度過處理創傷、整理回憶的過程,很重要的學習就是,很多時候小朋友的困境在於,他身處的狀態跟我們想像的「平常」不一樣,他不知道從何說起。

我後來慢慢理解,潔晧的傷害是開始在一個突然找不到爸爸、媽媽的時刻,那是很大的衝擊。有一天醒來的時候,爸媽就不見了,把他留在褓姆家,而且爸媽可能一個星期才來見他一次,時間很短,褓姆家人也都在場。小孩要在加害者面前求救是很困難的,爸媽當時可能也不是把重心放在孩子身上,而需要跟褓姆家社交交流。所以他跟父母之間的連結可能不是一般正常長大,跟父母關係溫馨的經驗可以想像的。

主持人:可能不同的人或不同世代的成長經驗都很不同,談到家庭,大概每個人都很容易是從自己的經驗出發,但在瞭解的過程中,要小心使用自己的經驗,因為有時候我們並不瞭解別人的真實狀況。

徐思寧:對於經歷不適當對待的小朋友而言,其實什麼是「正常」是一個很模糊的事情。對小時候的潔晧而言什麼是正常呢?他有能力分辨、命名或想像正常嗎?

雖然遠離在褓姆家被性侵、暴力,但回到原生家庭,潔晧還是持續被爸爸威脅:如果不乖的話,會被送回去褓姆家。其實年幼的潔晧還是活在恐懼裡,因為他不知道什麼事情會讓爸媽不滿意。

另一件讓我很心痛的是,其實潔晧的家庭經濟是很穩定的,父母也是高知識分子,但他小時候在家有一餐沒一餐,是挨餓的孩子。他沒辦法從自己的經驗去理解,原來正常家庭的一天會有早餐、午餐、晚餐。

潔晧現在可以把自己照顧得很好,也有很好的表達能力。但原來他獨自度過了很多困難,才可以好好長大。

➤創傷經驗阻滯與他人的深度交流

主持人:度過了那麼困難的時候,卻不知道還會不會遭遇更多的困難。我覺得那好像在海中失去動力的潛水艇,不斷往下沉。潔晧是在什麼階段重新獲得動力,慢慢往上的?

陳潔晧:是遇到思寧,才理解到原來創傷的感受是可以交流的。我一直認為所有痛苦跟悲傷都只能自己忍耐。

主持人:在遇到思寧之前,身邊的同學、朋友呢?

陳潔晧:可以做出日常表達、互動,但是當進行深層的交流的時候,很容易發現自己的情感跟別人不一樣,因為你經歷過了他們沒有經歷過的事情,那就是創傷。很多同齡的朋友難以理解,為什麼我的情感這麼強烈,這麼希望把悲傷表達出來。大部分同齡的朋友很難在短時間內承接這件事情。

主持人:所以你就選擇不要去觸碰,因為講出來會把人嚇跑?

陳潔晧:這就是成長的挫折。人一開始努力溝通的對象是父母,接下來會想跟好朋友溝通,但會發現同年的朋友沒有人可以理解。長大成人,當大家都看向未來的時候,其實很難有人可以承接自己的過去,或許都認為,過去了就放下吧。

➤書寫創傷經驗、書寫陪伴過程的意義

主持人:我想到像是地球上發生過的大滅絕,很多物種死去,許多東西埋藏在地底,變成現在的石油,在某個時間點爆發出來。你在某一天意外地觸發埋藏壓抑了近30年的創傷,發洩出來之後,你感覺得到釋放了嗎?

陳潔晧:處理創傷是一個漫長的歷程,越晚處理,需要的時間也更長。我大概是30年之後才開始處理,但發現這樣的狀況相當普遍,例如澳洲的兒童性侵平均是過了24年,才第一次敘述這件事情。

很多人在受傷的當下沒辦法求救,因為求救有可能受到更多傷害。為了生存,他們學會了把自己隱藏起來,把傷痛隱藏起來,表現得跟其他人一樣。年紀越大才開始處理創傷,需要的時間相對比較長,但是成年人有另外一種相對優勢,就是可以創造自己的生活環境,可以吸收知識、慢慢改變。

主持人:閱讀兩位的書,感覺潔晧並沒有想要復仇,不是把書寫作為發洩,而是更關注如何讓自己安頓下來,跟過去的經歷好好相處。碰到這樣的事情,如何還沒有變成一個憤世嫉俗的人,而且相信可能「愛」是很重要的力量?

陳潔晧:我覺得發洩憤怒是必要的。或許跟唱歌類似,有主旋律、有副歌,但終究是要唱到後面。每個人生命的節奏都不一樣,我年輕的時候參與社會運動會大聲吶喊,把痛苦跟哀傷用力地喊出來,在為弱勢者爭取應有的權益的時候,有時會感覺好像在為我自己在爭取權益一樣。

徐思寧:就我的觀察,陳述與記錄對很多受害者而言是很深刻的轉化歷程。受害者在經歷創傷之後,很容易大腦中負責語言的區塊,會變得非常不活躍,雖然很想訴說,但說不出來。作為陪伴者,有時候覺得,我都在聽,為什麼你不說出來?為什麼說那麼慢?其實這跟語言能力無關,而是跟創傷的狀態有關,他們需要花很多時間練習找回語言,將感受與情緒用語言表達出來。

寫《遠方有哀傷,此地有我》我覺得有兩個層次的意義,一個是復原的路走了好久,一直往前走,已經看不到起點了,書寫下來才意識到我們的努力已經把我們帶了到那麼遠,看見不一樣的風景6。

另外一個層次是,我們想了不同的主題分開寫,寫完後交換看, 才發現原來困難的時候,你感受到的是這樣,或原來某個時刻我的困難是這個,而對方不知道。好像兩人重新認識對方,我覺得對我而言滿珍貴的。

➤防治兒童性侵的動能與學習

主持人:兩位現在推廣兒童性侵害防治,這件事牽涉到很多層面,也涉及不同的對象、關係的牽絆,還有法律、政策等等,是一個千絲萬縷的社會工程。但個人的力量有限,想要如何推動呢?

陳潔晧:首先要認知到,大人只要試圖跟小孩發生性行為,就會構成小孩的創傷。如果我們沒有認知這件事的嚴重性,就會輕忽需要去做防護的工作。

有些照顧者選擇自己的方便,忽視兒童的痛苦。兒童不得不帶著創傷成長,在這個狀況下,很難說這些照顧者沒有責任。

像我父親把我放在4個性侵犯家裡3年,我也問過他為什麼一定要把我放在那兒,但他們沒有回答我。但我最困惑的是,身邊的人都告訴我,父親是偉大的藝術家,藝術家到底是甚麼呢?他為了當藝術家拋下了我,這是我的創傷,也一直是我的動力。

現在的我可以接受他是偉大的藝術家,也是一個失敗的父親。

徐思寧:我和潔晧在演講時,常提醒家長不要略過一些微小的訊號,因為這很可能是有機會讓孩子離開危險環境的重要契機。如果沒有及時回應,小孩子一生就要花很多時間去處理小時候經歷的困難。當越多人意識到,小朋友面臨不適當的對待,是很嚴重的剝奪,有了這樣的意識,才會願意為身邊的小朋友行動。

關於創傷對大腦、對身體的影響,這個科學還有很多新的知識在研究,我跟潔晧也還在不停學習新的知識。希望讓很多長大了的受害者知道,還有很多方式可以拿回自己身體本來有的能力與感受,或是讓更多成人知道,怎麼保護身邊的小朋友,去察覺他們可能在發出求救的訊號,這些都很重要,大家一起再學習。

➤成為倡議者的閱讀與寫作

主持人:跟幸佳慧合作《蝴蝶朵朵》 的契機?

陳潔晧:佳慧老師看過《不再沉默》,也大概知道我有繪畫的背景,2017年的時候,她寫信邀請我們做《蝴蝶朵朵》的繪者。她有一個長遠的關於兒童保護推廣的計畫,我們也以為會跟著佳慧老師繼續做,出乎意料的是她先離開我們了。當時也很徬徨,要怎麼繼續把這個議題做好?到今年大概是第5年,也進行了超過百場以上的活動。

主持人:雖然幸佳慧老師不在,但是我想路還是會繼續延伸,而這條路上應該不會只有你們兩個人,請推薦一些相關書籍,也談談接下來有什麼計畫?

陳潔晧:我推薦《心靈的傷,身體會記住》,我覺得這是講創傷最深入淺出的。另一本經典的書是《創傷與復原》。當我開始處理創傷的時候,最常看的一本書是《哭泣的小王子》,這本書寫男性受到兒童性侵害的處理,以及處理過程中的各種困難,是很好的一本入門書。還有佳慧老師的一系列關心兒童權利的繪本,很值得家長與兒童一起讀。

徐思寧:我跟潔晧最近在努力寫下一本關於兒童性侵防治的書,主要是從不同國家的犯罪情況以及政策,去看我們可以怎麼為小朋友建立一個更安全、安心長大的環境。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

【愛與傷的總和:難以袒露的家的故事】完整專題

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

延伸閱讀

閱讀隨身聽S13E4》被留下的人如何修復與生活:訪作家江佩津

家,是我們學會愛的地方,但對許多人而言,家可能不是全然安心的避風港。與家有關的經驗,往往難以啟齒,深埋心底。 今年夏天,Openbook推出「... 閱讀更多

閱讀隨身聽S13E3》遠離創傷、面對童年與療癒自我的勇氣:訪作家曾多聞

家,是我們學會愛的地方,但對許多人而言,家可能不是全然安心的避風港。與家有關的經驗,往往難以啟齒,深埋心底。 今年夏天,Openbook推出「... 閱讀更多

2025Openbook夏日特企》愛與傷的總和:難以袒露的家的故事|3場Podcast 、3場實體對談

閱讀更多