陳滅《離亂經》是一部重量級著作,寫的是一個香港,兩個時代,兩種聲音,兩樣情懷。

距離他的前一本詩集——2008年的《市場,去死吧》——已有17年。其間香港經歷了天翻地覆的巨變,兩場社會運動(2014、2019)橫亙其間,詩人從壯年步入中年,也從香港移居到了台灣。17年磨一劍,堪稱惜墨如金,卻擲地有聲。這本詩集,不論於個人、於香港,都無可避免成了時代之聲。

陳滅是香港文學的指標性評論人,嶺南大學的博士論文研究的便是香港30、40年代新詩,以本名陳智德撰寫及主編的香港文學系列論集更是影響深遠。但同時,他也是一位擁有雙重聲音的詩人:針對資本主義掛帥的社會現象雄辯滔滔,而面對香港在時代轉折的衰變,則出以深沉低迴的抒情。這兩種聲音,對比塑造出一位詩人的立體光影。

➤南音與怨曲

香港由於地處中西文化樞紐,在「97回歸」前的半世紀,相較於海峽兩岸的政治管控,猶如化外之地保有了開放及多元,既傳承中國文化又吸收西方養分,形成了獨特的文化氛圍。然而90年代隨著台灣解嚴、香港回歸,情勢為之逆轉。陳滅曾以系列詩作映照回歸後的10年:

永遠都有煙花,但霓虹為甚麼閃爍,又缺了筆劃?

那倒閉店舖的招牌仍高掛著,多少年了?

——〈說不出的未來〉,《巿場,去死吧》

這是一闕何等傷感的時代哀歌!為《市場,去死吧》寫序的前輩詩人葉輝,曾以「我的保羅策蘭」頻頻呼喚陳滅,推許他以字語發動的「孤絕的反抗」。

陳滅則心向白居易、杜甫的淑世情懷,「在困乏、絕望、憤怒和佯狂當中,獲得自身的不朽。」正如香港以彈丸之地,承載起世紀風雨,陳滅也試圖以方寸之詩,顯影個人的時代印記。

詩人謙卑地,為自己的頭兩本詩集命名為《單聲道》和《低保真》,都是聲音紀錄的早期、低階方法,卻自有懷抱、邊緣發聲的果敢。同時也暗示了,詩人如何注重詩的音樂性。

的確,陳滅之詩風格醒目,一大特徵便是他的音樂性。無論記事或議論、微物地誌或宏觀歷史,強烈的音樂性讓他有別於前行代及同代香港詩人散步般的口語節奏,而流露詠歎的力量。我心目中,陳滅有如當代的吟遊詩人,唱著失落的情歌;他留下的記憶,也是情感記憶。

以他在台灣書寫的第一輯「離亂經」來看,香港成了「一個不再癒合的傷口」(借曹疏影的形容):

去吧應有未竟的夢留給

留給夢外的睡痴鳥

——〈睡痴鳥〉

替我夢回旺角的夜色

夢會旺角的佳人

——〈無聲譜〉

無須援引太多,簡單兩行便能喚起盪氣迴腸的音樂,夢般的無盡憶想。什麼是「睡痴鳥」?誰能「替我夢回」?旺角的佳人又是誰(卡門?路上一瞥煙花女子?)以這樣的懸念開啟了只有詩能帶領的綿長追尋。

──此刻迷霧漸濃、步凌亂、難掩倦

滿目路徑與父輩的履痕交錯

滿途呼嘯與消逝的人影略過

驀見暗暗三兩深情人面,如電影淡出

——〈無聲譜〉

中國詩詞修辭與西方電影技巧交錯,有一種華洋混雜的現代感。詩人呼喚麥花臣球場旁邊的小神祇,拜託祂驅逐橫空高頻尖叫的警車,又是一重新舊對比、神魔對峙的當代情景。

華洋新舊的併陳,原是香港的城市本色,也是香港之詩的本色,卻在新時代的碾壓下,成為身分的證明。詩人以舊敵新的風格選擇,遂顯得格外有深意。

《離亂經》的最後一輯,則是寫於兩次社會運動之間的「粵劇詩箋」。讀到從《洛神》引申而來的「凌波輕泛起歷史煙塵/我們卻憑甚麼越過/現實更陰森的播弄?」除了借古喻今的意圖,我卻忽然發現陳滅的文字音樂性的另一個淵源:南音。

這種粵語曲藝,曾為許多香港藝術家所取法挪用,包括也斯與廖偉棠。「今日柳底冤魂恨似海,誰解寸心哀」的幽怨,在陳滅的詩裡,成了「跌宕琴聲宛似頹城亂破」,與當代的情境與聲韻合流。

陳滅的詩裡可以聽到南音餘緒,也可以聽到來自底層朗唱的怨曲。怨曲即粵語對blues的翻譯,台譯「藍調」、中譯「布魯斯」,係一世紀前美國黑人的歌謠,往往同樣12小節曲調的往復,以歡快節奏、嘲謔口吻來遣悲懷。

陳滅的怨曲,包括5個章節的〈玻璃曲〉、8個章節的〈咖啡曲〉,或是〈我不知道香港往哪一個方向吹〉,滔滔雄辯加魔幻寫實,在「佯狂」當中,令人痛快落淚:

我不知道香港

是在哪一個方向明滅

我是在夢中,

香港在夢外

還是剛好相反?

另一面,那個抒情的陳滅,又喜歡用十四行詩的經營來自我收束,《市場,去死吧》中有12首,《離亂經》又交出20首。那個由英詩傳到中文詩,又從馮至到楊牧的傳統,到了陳滅手裡,卻變成了他的行板、他的短歌,一曲悠悠,被雨浸透。

➤大寫香港

讀陳滅的詩,會不斷被提醒,當一座繁華城市崩壞時,詩人可以何為?可以無盡徘徊在地鐵、巴士、街巷間,或沉迷於流行歌、漫畫、電影裡;可以歷數往日珍貴生活點滴,可以訴說曾經或未盡的愛情;可以攬它入夢,也可以為它哀哭。

無力再擊抗爭的鼓點,卻也不甘願寫墓誌銘——不如寫一本經,用來超渡,用來安魂,護持轉生。「可否唱一首歌,給無歌的香港」?陳滅在〈霧港話別〉的後記中思索「詩歌如何在靜觀沉思中凝煉出抗衡」,並引用梁秉鈞在〈鄭敏的聲音〉一文所說:「抒情詩的意義,正在它抗衡公眾的粗疏與麻木」,剴言「鄭敏及其40年代現代派詩人留給當世的啟示,或就是這種抗衡聲音的超越意義。」

然而,抗衡粗疏與麻木,何其艱難?要鑽進大眾與精緻文化的縫隙,要共感人我分殊的貪嗔愛痴,要勇敢幻想、更要勇敢面對幻想的破碎。才驚見「萬家點起時代欲撲滅的燈火」,一轉眼——

千萬愚公亢奮地移平了

我們歌唱萬遍的獅子山

這樣的世界,在雨傘運動前詩人已經預言:

還是已把秘密捨棄如垃圾

洗街車清晨如坦克徐徐臨近

從六四(詩人一再致意的紀念日)開過來的坦克,早已經逡巡在香港街頭。而抬頭,那些林立的大廈,也面臨相同的困境:

窗戶鑲嵌在大廈

它想飛去但飛不動

……

燈泡也鑲嵌在大廈

亮麗卻閃不動

人們想飛去但就是飛不動,只有大廈的價格飛揚。陳滅念念不忘熱中書寫的大廈,因為裡面有千萬人家。這首〈大廈輓歌〉用生動的意象,說明了物換星移卻移不動的人們。但其實,大廈就像香港:

最重大的失去自主不是被奴役

而是喪失對不自主的認知,或至少掙扎

為了不放棄認知,至少掙扎,至少詩是能飛的。詩人必須在高空俯瞰,才能望見:

看,那是光,還是火?

他是流螢,我是燈蛾

枉向飛行的生命問詢

雲彩的滋味如何?

而要在低空盤旋,才能細讀:

香港的漫畫也靜默

市民熟睡呼出的話圈

似雲,似隱匿的心路

蜿蜒彎向未來

然而又深恐離地太遠,變成伊卡洛斯,他決定往下:

一扇窗戶飛出了小鳥

奔赴另一段泥土和風

我何曾真正懂得了泥土

更何況香港的味道

香港的味道為何?無須心虛,《離亂經》其實遍拾皆是。從前一個時代的批判,到後一個時代的緬懷;從高歌到哽咽,還有許多,可嘆是離開了才可能盡情訴說。或者正由於惜墨如金,陳滅才決定奮不顧身,直面時代的巨燄,以飛蛾之勢撲去。

這不是時代給詩人的挑戰,而是詩人在挑戰時代。以小寫的我單挑大寫的香港,因而許多句子、許多意象,都爍金為刃、凝土為器、氣湧成歌。香港文學不會止步於此,但在《離亂經》之後,勢必要翻向下一章了。

而發了一場香港夢後的陳滅呢,回到他年輕時曾經就學的台灣,他看見了甚麼?

地底列車掙扎著衝出架空路段

原是為了一見,台北傾斜的雨

身為每天搭捷運的台北人,我從未有如此的欣喜。這是台北的味道。●

|

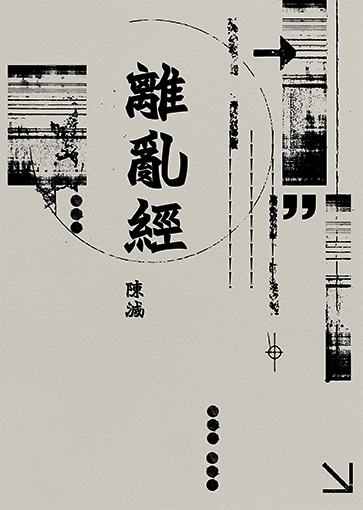

離亂經 離亂經

作者:陳滅

出版:二○四六

定價:380元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:陳滅

香港出生、成長,臺灣東海大學中國文學系畢業,香港嶺南大學中文系哲學碩士及博士,師承梁秉鈞(也斯)教授,從事香港文學研究。曾任香港中文大學中國文化研究所助理編輯、香港教育大學文學及文化學系副教授、國立政治大學臺灣文學研究所客座副教授,現任國立清華大學中國文學系副教授。著有論著《根著我城:戰後至2000年代的香港文學》、《板蕩時代的抒情:抗戰時期的香港與文學》、散文集《樂文誌》、《地文誌》、《抗世詩話》、詩集《市場,去死吧》、《低保真》及詩選集《香港韶光》等等。

創作歷程由80、90代開始,1985年獲第12屆青年文學獎「新詩初級組」第三名,1986-88年在《公教報.青原篇》、《突破》開始發表詩作、散文和小說,1992年獲東海文藝創作獎「新詩組」首獎,1994年獲82年度教育部文藝創作獎「社會組散文類佳作」,1996年與樊善標、杜家祁等14人共同創辦《呼吸詩刊》,2001年與葉輝、崑南、廖偉棠創辦《詩潮》,2012年獲選為參加美國愛荷華大學「國際寫作計劃」之香港作家,2014年憑《地文誌:追憶香港地方與文學》獲「第七屆香港書獎」,2015年獲香港藝術發展局頒發「香港藝術發展獎:年度藝術家獎(藝術評論)」,2019年憑《板蕩時代的抒情:抗戰時期的香港與文學》獲第15屆香港中文文學雙年獎「文學評論組雙年獎」。

|

Tags:

(底圖來源:Unsplash)

2022年移居台灣的香港著名詩人陳滅(陳智德)自1985年開始創作,發表詩作、散文與小說,至今40年不輟。曾創辦《呼吸》詩刊、《詩潮》月刊,亦曾獲選為參加美國愛荷華大學「國際寫作計劃」之香港作家。文學創作之外,從事香港文學、電影研究,著有多部香港文學論著。

陳滅以詩歌結合個人生活體驗與文化觀察,寫就一則又一則的詩話,文字凝鍊,意象沉鬱,節奏經營獨到。距離前一本詩集《市場,去死吧》後暌違17年,陳滅的第四本詩集《離亂經》即將於本月底出版。詩人鴻鴻應邀撰寫推薦序〈汽笛再響,迷霧中仍有我〉,除回顧詩人前三部作品集的風格與聲韻,並評析陳滅新作中映照的時代光影。詩人相知相惜,評點更見深意。本刊搶先刊登,以饗讀者。

陳滅《離亂經》是一部重量級著作,寫的是一個香港,兩個時代,兩種聲音,兩樣情懷。

距離他的前一本詩集——2008年的《市場,去死吧》——已有17年。其間香港經歷了天翻地覆的巨變,兩場社會運動(2014、2019)橫亙其間,詩人從壯年步入中年,也從香港移居到了台灣。17年磨一劍,堪稱惜墨如金,卻擲地有聲。這本詩集,不論於個人、於香港,都無可避免成了時代之聲。

陳滅是香港文學的指標性評論人,嶺南大學的博士論文研究的便是香港30、40年代新詩,以本名陳智德撰寫及主編的香港文學系列論集更是影響深遠。但同時,他也是一位擁有雙重聲音的詩人:針對資本主義掛帥的社會現象雄辯滔滔,而面對香港在時代轉折的衰變,則出以深沉低迴的抒情。這兩種聲音,對比塑造出一位詩人的立體光影。

➤南音與怨曲

香港由於地處中西文化樞紐,在「97回歸」前的半世紀,相較於海峽兩岸的政治管控,猶如化外之地保有了開放及多元,既傳承中國文化又吸收西方養分,形成了獨特的文化氛圍。然而90年代隨著台灣解嚴、香港回歸,情勢為之逆轉。陳滅曾以系列詩作映照回歸後的10年:

這是一闕何等傷感的時代哀歌!為《市場,去死吧》寫序的前輩詩人葉輝,曾以「我的保羅策蘭」頻頻呼喚陳滅,推許他以字語發動的「孤絕的反抗」。

陳滅則心向白居易、杜甫的淑世情懷,「在困乏、絕望、憤怒和佯狂當中,獲得自身的不朽。」正如香港以彈丸之地,承載起世紀風雨,陳滅也試圖以方寸之詩,顯影個人的時代印記。

詩人謙卑地,為自己的頭兩本詩集命名為《單聲道》和《低保真》,都是聲音紀錄的早期、低階方法,卻自有懷抱、邊緣發聲的果敢。同時也暗示了,詩人如何注重詩的音樂性。

的確,陳滅之詩風格醒目,一大特徵便是他的音樂性。無論記事或議論、微物地誌或宏觀歷史,強烈的音樂性讓他有別於前行代及同代香港詩人散步般的口語節奏,而流露詠歎的力量。我心目中,陳滅有如當代的吟遊詩人,唱著失落的情歌;他留下的記憶,也是情感記憶。

以他在台灣書寫的第一輯「離亂經」來看,香港成了「一個不再癒合的傷口」(借曹疏影的形容):

無須援引太多,簡單兩行便能喚起盪氣迴腸的音樂,夢般的無盡憶想。什麼是「睡痴鳥」?誰能「替我夢回」?旺角的佳人又是誰(卡門?路上一瞥煙花女子?)以這樣的懸念開啟了只有詩能帶領的綿長追尋。

中國詩詞修辭與西方電影技巧交錯,有一種華洋混雜的現代感。詩人呼喚麥花臣球場旁邊的小神祇,拜託祂驅逐橫空高頻尖叫的警車,又是一重新舊對比、神魔對峙的當代情景。

華洋新舊的併陳,原是香港的城市本色,也是香港之詩的本色,卻在新時代的碾壓下,成為身分的證明。詩人以舊敵新的風格選擇,遂顯得格外有深意。

《離亂經》的最後一輯,則是寫於兩次社會運動之間的「粵劇詩箋」。讀到從《洛神》引申而來的「凌波輕泛起歷史煙塵/我們卻憑甚麼越過/現實更陰森的播弄?」除了借古喻今的意圖,我卻忽然發現陳滅的文字音樂性的另一個淵源:南音。

這種粵語曲藝,曾為許多香港藝術家所取法挪用,包括也斯與廖偉棠。「今日柳底冤魂恨似海,誰解寸心哀」的幽怨,在陳滅的詩裡,成了「跌宕琴聲宛似頹城亂破」,與當代的情境與聲韻合流。

陳滅的詩裡可以聽到南音餘緒,也可以聽到來自底層朗唱的怨曲。怨曲即粵語對blues的翻譯,台譯「藍調」、中譯「布魯斯」,係一世紀前美國黑人的歌謠,往往同樣12小節曲調的往復,以歡快節奏、嘲謔口吻來遣悲懷。

陳滅的怨曲,包括5個章節的〈玻璃曲〉、8個章節的〈咖啡曲〉,或是〈我不知道香港往哪一個方向吹〉,滔滔雄辯加魔幻寫實,在「佯狂」當中,令人痛快落淚:

另一面,那個抒情的陳滅,又喜歡用十四行詩的經營來自我收束,《市場,去死吧》中有12首,《離亂經》又交出20首。那個由英詩傳到中文詩,又從馮至到楊牧的傳統,到了陳滅手裡,卻變成了他的行板、他的短歌,一曲悠悠,被雨浸透。

➤大寫香港

讀陳滅的詩,會不斷被提醒,當一座繁華城市崩壞時,詩人可以何為?可以無盡徘徊在地鐵、巴士、街巷間,或沉迷於流行歌、漫畫、電影裡;可以歷數往日珍貴生活點滴,可以訴說曾經或未盡的愛情;可以攬它入夢,也可以為它哀哭。

無力再擊抗爭的鼓點,卻也不甘願寫墓誌銘——不如寫一本經,用來超渡,用來安魂,護持轉生。「可否唱一首歌,給無歌的香港」?陳滅在〈霧港話別〉的後記中思索「詩歌如何在靜觀沉思中凝煉出抗衡」,並引用梁秉鈞在〈鄭敏的聲音〉一文所說:「抒情詩的意義,正在它抗衡公眾的粗疏與麻木」,剴言「鄭敏及其40年代現代派詩人留給當世的啟示,或就是這種抗衡聲音的超越意義。」

然而,抗衡粗疏與麻木,何其艱難?要鑽進大眾與精緻文化的縫隙,要共感人我分殊的貪嗔愛痴,要勇敢幻想、更要勇敢面對幻想的破碎。才驚見「萬家點起時代欲撲滅的燈火」,一轉眼——

這樣的世界,在雨傘運動前詩人已經預言:

從六四(詩人一再致意的紀念日)開過來的坦克,早已經逡巡在香港街頭。而抬頭,那些林立的大廈,也面臨相同的困境:

人們想飛去但就是飛不動,只有大廈的價格飛揚。陳滅念念不忘熱中書寫的大廈,因為裡面有千萬人家。這首〈大廈輓歌〉用生動的意象,說明了物換星移卻移不動的人們。但其實,大廈就像香港:

為了不放棄認知,至少掙扎,至少詩是能飛的。詩人必須在高空俯瞰,才能望見:

而要在低空盤旋,才能細讀:

然而又深恐離地太遠,變成伊卡洛斯,他決定往下:

香港的味道為何?無須心虛,《離亂經》其實遍拾皆是。從前一個時代的批判,到後一個時代的緬懷;從高歌到哽咽,還有許多,可嘆是離開了才可能盡情訴說。或者正由於惜墨如金,陳滅才決定奮不顧身,直面時代的巨燄,以飛蛾之勢撲去。

這不是時代給詩人的挑戰,而是詩人在挑戰時代。以小寫的我單挑大寫的香港,因而許多句子、許多意象,都爍金為刃、凝土為器、氣湧成歌。香港文學不會止步於此,但在《離亂經》之後,勢必要翻向下一章了。

而發了一場香港夢後的陳滅呢,回到他年輕時曾經就學的台灣,他看見了甚麼?

身為每天搭捷運的台北人,我從未有如此的欣喜。這是台北的味道。●

作者:陳滅

出版:二○四六

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:陳滅

香港出生、成長,臺灣東海大學中國文學系畢業,香港嶺南大學中文系哲學碩士及博士,師承梁秉鈞(也斯)教授,從事香港文學研究。曾任香港中文大學中國文化研究所助理編輯、香港教育大學文學及文化學系副教授、國立政治大學臺灣文學研究所客座副教授,現任國立清華大學中國文學系副教授。著有論著《根著我城:戰後至2000年代的香港文學》、《板蕩時代的抒情:抗戰時期的香港與文學》、散文集《樂文誌》、《地文誌》、《抗世詩話》、詩集《市場,去死吧》、《低保真》及詩選集《香港韶光》等等。

創作歷程由80、90代開始,1985年獲第12屆青年文學獎「新詩初級組」第三名,1986-88年在《公教報.青原篇》、《突破》開始發表詩作、散文和小說,1992年獲東海文藝創作獎「新詩組」首獎,1994年獲82年度教育部文藝創作獎「社會組散文類佳作」,1996年與樊善標、杜家祁等14人共同創辦《呼吸詩刊》,2001年與葉輝、崑南、廖偉棠創辦《詩潮》,2012年獲選為參加美國愛荷華大學「國際寫作計劃」之香港作家,2014年憑《地文誌:追憶香港地方與文學》獲「第七屆香港書獎」,2015年獲香港藝術發展局頒發「香港藝術發展獎:年度藝術家獎(藝術評論)」,2019年憑《板蕩時代的抒情:抗戰時期的香港與文學》獲第15屆香港中文文學雙年獎「文學評論組雙年獎」。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

延伸閱讀

書.人生.陳智德》一百一十箱漂流之書

總有那麼一本或數本書,一位或多位文人作家,曾在我們的閱讀行旅中,留下難以遺忘的足跡。「書.人生」專欄邀請各界方家隨筆描摹,記述一段未曾與外人道的書與人的故事。... 閱讀更多

書評》無以言狀的鱷與情:陳智德讀張貴興《鱷眼晨曦》

閱讀更多

現場》我不會跟你說保重,連再見也不必說:側記在台香港作家的龍山寺走讀

前言:啟發自《我香港,我街道》系列的《我台北,我街道》近日出版第二集。不同於前作集結眾多作家的台北記憶,《我台北,我街道2》廣納精神科醫師、政治工作者、... 閱讀更多