去(2019)年我受邀到馬來亞大學演講,搭飛機往吉隆坡——坦白說我忐忑不安,因為我上次搭飛機是小學四年級的事,都過二十幾年了。更換護照時,我甚至認不得舊護照裡的少年;他大概也沒想過將來沒成為漫畫家,而是這樣的大叔吧?

這麼久沒出國,其中一個原因是無法忍受飛機,因為我有嚴重的懼高症,連大銀幕的高空景色都能讓我腳軟。記得本來是沒有懼高症的,但有次我在夢裡攀上一座七層樓的塔,那座八角型的塔每個面都是牆,沒有窗戶,只有旋轉的水泥樓梯不斷攀升;到了四樓時,我忍不住探頭看向塔頂,突然覺得塔頂高得很可怕,會將我往上吸去,甚至朝天頂墜落,從此就有了懼高症。

懼高症引起的恐慌,讓搭飛機變成了無生趣的折磨。別說不能輕輕鬆鬆在窗邊俯瞰雲底景色,就連起飛時,我腦中也不斷播放「嗚哇要掉下去啦」的恐怖戲碼(小說家的想像力彈藥連發),全程繃緊身體,比看牙醫痛苦。於是在亞航的狹小座椅上,我為了轉移注意力,把那次行程的參考書籍從背包裡摸出來。

是娥蘇拉.勒瑰恩(Ursula K. Le Guin)的科幻小說,《黑暗的左手》。

不可思議的是,即使急速拔高的氣壓變化讓我耳朵發疼,勒瑰恩筆下的冬星政治鬥爭、真力.艾的冒險旅程,還是將我腦中「三萬五千英呎好可怕」的恐怖想像給驅逐到星球邊境;等幾個轉折過去,飛行已經平穩,我就這樣度過了最恐慌的時期。

有人認為閱讀奇幻小說是一種逃避行為,我卻認為閱讀小說本身就是逃避。

不是這樣嗎?小說提供讀者特殊的位置,讓讀者遁入另一個空間,親切地體會角色心境,這份投入甚至超越時間——閱讀的時間體感不同於日常,彷彿故事有著全新的物理法則;這不限於奇幻小說。無論小說世界有多現代、多寫實,那都是虛構的,且擁有同樣的構造:小說預留了讀者的位置,在那裡,我們獲准暫時離開現實。

「逃避」是件壞事嗎?

很多人將逃避當成一種負面心態,但人本主義地理學家段義孚在《逃避主義》裡主張,人類因逃避創造出文化與文明;沒有逃避,我們要怎麼累積長達數千年的精神遺物?即使不標榜這般崇高的口號,至少我也該有權利藉小說逃離三萬五千英呎帶來的恐慌症狀——無論是誰,就算是前世犯下重大惡行的罪人,都不該受到強迫自己適應懼高症的懲罰。可以的話,我連看牙醫都想逃進小說世界,而不是把全副注意力都集中在那個可怕的鑽子上!(前提是牙醫允許,但牙醫多半有虐待狂傾向,不會允許這種文明的逃避)

如果追求幸福是人的義務,那逃避——或容我換個更溫和的說法,讓自己鬆一口氣的餘裕——或許也是我們應適當學習的人生態度。

對於逃避,其實還有一個常見的誤解;人們往往以為避難所是虛無的。空無一物,連光都匱乏,彷彿那是宇宙最深邃的黑暗,時間是虛擲,更找不到意義,因此逃避必然毫無價值。

但小說顯然不是。譬如說,小說有角色與情節,還有希望與勇氣。

我曾與一位朋友分享對奇幻小說的看法。那時我剛接觸尼爾.蓋曼(Neil Gaiman),著迷於〈騎士精神〉、〈巨魔橋〉那般迷幻宛如煙草般的情調,朋友卻不屑一顧;她喜歡的是史詩般的英雄故事,如《魔戒》、《龍槍編年史》。她說:「當我看這些故事時,那些英雄無論怎樣絕望,都能勇往直前跨越過去,這帶給我勇氣,讓我覺得我也能做到。這種故事帶給我們希望。」

——大概是這個意思。年代久遠,只記得大意了。最後我們的結論是:閱讀英雄史詩就像讀《孟子》,能振奮起雖千萬人吾往矣的豪氣。(我知道很多朋友不認同,但請理解:我們是讀中文系的,而中文系學生的腦迴路與常人不同)

撇開關於中文系的爭議,我想說的是,小說作為避難所絕非空無一物;事實上,你很難找到像小說這麼划算的東西。在那不超過B4大小,也不超過5公分厚的紙張堆疊結構裡,居然有思想、箴言、角色的覺悟、澎湃的情感與戰爭,有地底的冒險,還有被遺忘的歌……這樣龐大的東西,竟能收進隨身包裡帶著走。

只要翻開書,讀者永遠能找到喘一口氣的位置。闔上書後,讀者還能把內容帶到現實中,比到提款機領錢還方便;我們能恣意取用書中的知識、智慧、勇氣……甚至通曉人情世故的寬慰。

小說確實是避難所,但這聖堂沒有絲毫值得羞赧之處。

或許有人覺得手機也做得到,功能還更廣。確實,手機比書本更迷你,還能聽音樂、看電影、玩遊戲,也能連上網路看新聞與電子書;既然「閱讀」被並列在眾多功能中,自然就扁平了。但就算當成一種娛樂,閱讀也有無可取代的特性。這麼說吧,在典型的線性敘事之中,就只有小說能實現第一人稱代入感(雖然電子遊戲也能實現第一人稱,但我已過了將敘事視為遊戲核心體驗的年紀)。之所以能實現第一人稱代入感,正是因為小說能為讀者提供一個逃避的空間——也就是心之餘裕。

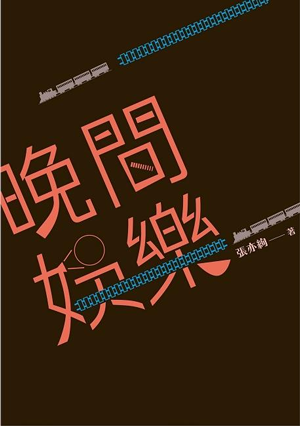

說起心之餘裕,對人來說可是既奢侈又重要的事物。過去我曾帶著書泡溫泉,在休息的間隔看書——嗯,我知道,對愛書人來說,把書拿進這樣氤氳靉靆的環境可是大罪,但這不是重點,重點是,那本書是張亦絢的《晚間娛樂》,非常好看!雖不是小說,卻是本討論推理小說的書,讀來精巧刺激,讓我回顧了閱讀眾多推理小說時的快樂。

說起心之餘裕,對人來說可是既奢侈又重要的事物。過去我曾帶著書泡溫泉,在休息的間隔看書——嗯,我知道,對愛書人來說,把書拿進這樣氤氳靉靆的環境可是大罪,但這不是重點,重點是,那本書是張亦絢的《晚間娛樂》,非常好看!雖不是小說,卻是本討論推理小說的書,讀來精巧刺激,讓我回顧了閱讀眾多推理小說時的快樂。

當時我翻著這本書,忍不住想,人生還有比這更幸福的嗎?泡溫泉是我特別撥出來、排除所有瑣事、只讓自己放鬆的時間。在這段時間裡,還能有另一段時光讓我優遊其中,彷彿新生的靈魂第一次領略世界的璀璨——閱讀裡的一切都令人感到憐惜,那種感覺,或許能稱為「自愛」。

在適當的時間,以適當的方式閱讀小說,是種照顧自己心靈的方式。逃進另一個世界沒什麼不好的。甚至可以這麼說:看小說,可以讓我們變得更好。●

瀟湘神

小說家,臺北地方異聞工作室成員,長期耕耘民俗學與妖怪文化議題。2012年以從塗鴉文化發想的「大臺北繪卷」獲角川輕小說獎短篇組銅賞、14年獲金車奇幻小說獎。著有日治時代為背景的妖怪小說《臺北城裡妖魔跋扈》、《帝國大學赤雨騷亂》、《金魅殺人魔術》,和多位作家合著時代小說《華麗島軼聞:鍵》、《說妖》、《筷:怪談競演奇物語》,及臺灣妖怪考察書籍《唯妖論》、《臺灣妖怪學就醬》。

Tags:

總有那麼一本或數本書,一位或多位文人作家,曾在我們的閱讀行旅中,留下難以遺忘的足跡。「書.人生」專欄邀請各界方家隨筆描摹,記述一段未曾與外人道的書與人的故事。期以閱讀的饗宴,勾動讀者的共鳴。

去(2019)年我受邀到馬來亞大學演講,搭飛機往吉隆坡——坦白說我忐忑不安,因為我上次搭飛機是小學四年級的事,都過二十幾年了。更換護照時,我甚至認不得舊護照裡的少年;他大概也沒想過將來沒成為漫畫家,而是這樣的大叔吧?

這麼久沒出國,其中一個原因是無法忍受飛機,因為我有嚴重的懼高症,連大銀幕的高空景色都能讓我腳軟。記得本來是沒有懼高症的,但有次我在夢裡攀上一座七層樓的塔,那座八角型的塔每個面都是牆,沒有窗戶,只有旋轉的水泥樓梯不斷攀升;到了四樓時,我忍不住探頭看向塔頂,突然覺得塔頂高得很可怕,會將我往上吸去,甚至朝天頂墜落,從此就有了懼高症。

懼高症引起的恐慌,讓搭飛機變成了無生趣的折磨。別說不能輕輕鬆鬆在窗邊俯瞰雲底景色,就連起飛時,我腦中也不斷播放「嗚哇要掉下去啦」的恐怖戲碼(小說家的想像力彈藥連發),全程繃緊身體,比看牙醫痛苦。於是在亞航的狹小座椅上,我為了轉移注意力,把那次行程的參考書籍從背包裡摸出來。

是娥蘇拉.勒瑰恩(Ursula K. Le Guin)的科幻小說,《黑暗的左手》。

不可思議的是,即使急速拔高的氣壓變化讓我耳朵發疼,勒瑰恩筆下的冬星政治鬥爭、真力.艾的冒險旅程,還是將我腦中「三萬五千英呎好可怕」的恐怖想像給驅逐到星球邊境;等幾個轉折過去,飛行已經平穩,我就這樣度過了最恐慌的時期。

有人認為閱讀奇幻小說是一種逃避行為,我卻認為閱讀小說本身就是逃避。

不是這樣嗎?小說提供讀者特殊的位置,讓讀者遁入另一個空間,親切地體會角色心境,這份投入甚至超越時間——閱讀的時間體感不同於日常,彷彿故事有著全新的物理法則;這不限於奇幻小說。無論小說世界有多現代、多寫實,那都是虛構的,且擁有同樣的構造:小說預留了讀者的位置,在那裡,我們獲准暫時離開現實。

「逃避」是件壞事嗎?

很多人將逃避當成一種負面心態,但人本主義地理學家段義孚在《逃避主義》裡主張,人類因逃避創造出文化與文明;沒有逃避,我們要怎麼累積長達數千年的精神遺物?即使不標榜這般崇高的口號,至少我也該有權利藉小說逃離三萬五千英呎帶來的恐慌症狀——無論是誰,就算是前世犯下重大惡行的罪人,都不該受到強迫自己適應懼高症的懲罰。可以的話,我連看牙醫都想逃進小說世界,而不是把全副注意力都集中在那個可怕的鑽子上!(前提是牙醫允許,但牙醫多半有虐待狂傾向,不會允許這種文明的逃避)

如果追求幸福是人的義務,那逃避——或容我換個更溫和的說法,讓自己鬆一口氣的餘裕——或許也是我們應適當學習的人生態度。

對於逃避,其實還有一個常見的誤解;人們往往以為避難所是虛無的。空無一物,連光都匱乏,彷彿那是宇宙最深邃的黑暗,時間是虛擲,更找不到意義,因此逃避必然毫無價值。

但小說顯然不是。譬如說,小說有角色與情節,還有希望與勇氣。

我曾與一位朋友分享對奇幻小說的看法。那時我剛接觸尼爾.蓋曼(Neil Gaiman),著迷於〈騎士精神〉、〈巨魔橋〉那般迷幻宛如煙草般的情調,朋友卻不屑一顧;她喜歡的是史詩般的英雄故事,如《魔戒》、《龍槍編年史》。她說:「當我看這些故事時,那些英雄無論怎樣絕望,都能勇往直前跨越過去,這帶給我勇氣,讓我覺得我也能做到。這種故事帶給我們希望。」

——大概是這個意思。年代久遠,只記得大意了。最後我們的結論是:閱讀英雄史詩就像讀《孟子》,能振奮起雖千萬人吾往矣的豪氣。(我知道很多朋友不認同,但請理解:我們是讀中文系的,而中文系學生的腦迴路與常人不同)

撇開關於中文系的爭議,我想說的是,小說作為避難所絕非空無一物;事實上,你很難找到像小說這麼划算的東西。在那不超過B4大小,也不超過5公分厚的紙張堆疊結構裡,居然有思想、箴言、角色的覺悟、澎湃的情感與戰爭,有地底的冒險,還有被遺忘的歌……這樣龐大的東西,竟能收進隨身包裡帶著走。

只要翻開書,讀者永遠能找到喘一口氣的位置。闔上書後,讀者還能把內容帶到現實中,比到提款機領錢還方便;我們能恣意取用書中的知識、智慧、勇氣……甚至通曉人情世故的寬慰。

小說確實是避難所,但這聖堂沒有絲毫值得羞赧之處。

或許有人覺得手機也做得到,功能還更廣。確實,手機比書本更迷你,還能聽音樂、看電影、玩遊戲,也能連上網路看新聞與電子書;既然「閱讀」被並列在眾多功能中,自然就扁平了。但就算當成一種娛樂,閱讀也有無可取代的特性。這麼說吧,在典型的線性敘事之中,就只有小說能實現第一人稱代入感(雖然電子遊戲也能實現第一人稱,但我已過了將敘事視為遊戲核心體驗的年紀)。之所以能實現第一人稱代入感,正是因為小說能為讀者提供一個逃避的空間——也就是心之餘裕。

當時我翻著這本書,忍不住想,人生還有比這更幸福的嗎?泡溫泉是我特別撥出來、排除所有瑣事、只讓自己放鬆的時間。在這段時間裡,還能有另一段時光讓我優遊其中,彷彿新生的靈魂第一次領略世界的璀璨——閱讀裡的一切都令人感到憐惜,那種感覺,或許能稱為「自愛」。

在適當的時間,以適當的方式閱讀小說,是種照顧自己心靈的方式。逃進另一個世界沒什麼不好的。甚至可以這麼說:看小說,可以讓我們變得更好。●

瀟湘神

小說家,臺北地方異聞工作室成員,長期耕耘民俗學與妖怪文化議題。2012年以從塗鴉文化發想的「大臺北繪卷」獲角川輕小說獎短篇組銅賞、14年獲金車奇幻小說獎。著有日治時代為背景的妖怪小說《臺北城裡妖魔跋扈》、《帝國大學赤雨騷亂》、《金魅殺人魔術》,和多位作家合著時代小說《華麗島軼聞:鍵》、《說妖》、《筷:怪談競演奇物語》,及臺灣妖怪考察書籍《唯妖論》、《臺灣妖怪學就醬》。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

延伸閱讀

鬼怪MIT.焦點》人說要有鬼就有了鬼:訪小說家&「妖氣都市」策展人瀟湘神

陰曆七月鬼門開,國立臺灣文學館與臺灣當代文化實驗場C-Lab合作推出「妖氣都市:鬼怪文學與當代藝術特展」,集文學與藝術於大成,打造屬於台灣的魔幻妖怪場域。... 閱讀更多

書.人生.吳崑玉》金戈鐵馬 書寫人生

總有那麼一本或數本書,一位或多位文人作家,曾在我們的閱讀行旅中,留下難以遺忘的足跡。「書.人生」專欄邀請各界方家隨筆描摹,... 閱讀更多

書.人生.王淑芬》書都做得到

總有那麼一本或數本書,一位或多位文人作家,曾在我們的閱讀行旅中,留下難以遺忘的足跡。「書.人生」專欄邀請各界方家隨筆描摹,... 閱讀更多