1945年8月15日,昭和天皇宣讀《終戰詔書》,隨著「玉音放送」象徵著「終戰」的到來。然而,終戰那天之後,就真的「終戰」了嗎?「今日的我」,有可能斷開「昨日的我」嗎?在二戰結束80年後的今天,重返歷史現場,特別具有反思意義。

戰爭席捲的陰影,從來就不止於子彈落下,投降或戰勝那一瞬間。從戰場前線及其後的平行時空,每個個體生命無法跨越的隔閡與時差——戰火,無處不在。

我們如何能看到,那些完整而真實的人生?《終戰那一天》透過1945年前後,歷經時代滄桑所實存遺留的歷史檔案、報導、座談、回憶錄、口述史、物件、聲音、照片、圖像的搜羅、揀選及鋪排中,逐一拼湊出當時的場景:那是二戰烽火下被史傳遺忘的真實臺灣。

鏡像是虛的,但鏡中的世界必然有現實的人與物折射,才得以顯像。非虛構寫作(Non-fiction)也是這樣,在進入材料編輯與敘述的歷程之前,必須仰賴四處蒐羅的史料作為重返歷史現場的基礎。

全書像一部尋訪紀錄片,以戰場為核心,首先挺進戰場前線,觀察台籍日本志願兵、少年工與醫護人員,如何在戰爭存亡的危急時刻,為自己所受的日本教育理念及職業訓練而投身戰火。然而,奮不顧身響應戰事的背後,卻有難以化解的族群與認同矛盾。在「國與國」之間、在「國與我」之間,看似直線順向發展的時間軸之中,夾藏著無數陰暗皺褶。在帝國之間的縫隙底下生存,殖民統治下的台灣人所歷經的,無非是不斷地被馴化與自我馴化,以度過必須無止境「自我證明」的「戰爭時刻」。

台籍日本兵於出征前在攝影社內合影(圖源:wikipedia)

書中一句「島上不曾作戰的士兵,成為了自己軍隊的戰俘。」令人警醒。對於台籍日本兵而言,真的有代表「我」的「我方」嗎?天皇是誰的天皇?「我」又是「誰的子民」?是戰敗的一方,或是戰勝的一方?是享有「戰勝紅利」的「勝利者」?還是「國際法庭」咎責的「肇事者」?從這個「國」到那個「國」,台灣人歸屬的轉移之間,命運又曾眷顧了誰?

一張張歷史照片裡看似榮耀出征、技術訓練和志得意滿的少年兵,卻在歷史翻頁之後,成為困守戰俘營和澳洲審訊台的階下囚。一句句「為誰而戰、為何而戰?」的深沉探問,不僅縈繞在終戰之後的台灣人內心,造成自我認同難以跨越的迷障。他們對於人生的困惑,或許不亞於一位台籍日本兵的母親內心的疑問:為什麼僥倖在沙場存活的兒子,最終卻命喪國際法庭制裁?為國捐軀的英雄,與凌虐俘虜的戰犯只在一線之隔。在夾縫之間如何能安身求存,似乎是台灣人永恆的命題。

戰爭與國家體制無情絞殺微弱個體,唯有隨著一篇篇記憶故事,讀者才得以逐一拾回這些,曾努力在這片土地掙扎生存的生命遺跡。才知曉,原來在我們熟悉的地方,有些人的一生,像一紙隨烽火捲燒的照片,瞬間被自己所長年所信仰的君主與教育,隨手拋擲在時代洪流裡,成為一孤獨流離的裸命、世界的孤兒。

曾把一腔工藝熱情與航空技術投注於製造轟炸機「櫻花」的少年工,以及熱血響應「從軍看護婦」的少女,當他們目睹投奔「神風特攻隊」自願送死的同齡人,見證「玉音放送」後絕望的自縊者,也不禁要嘆問:「為了上一個國家死去,是不是值得?」

「櫻花」特別攻擊機與其說是轟炸機,倒不如說是一枚自殺飛彈,僅能滑翔、沒有起落架,駕駛員也無法從內側打開艙門,需要由轟炸機攜帶至投放處。(圖源:wikipedia)

這是一段扭曲人性的歷史時空。鏡頭隨即從前線轉向戰火後方,那些還懷抱著夢想的人們。

殖民帶來殘酷與悲傷,但也曾攜來過現代性的文明與文化發展的希望。終戰之後,對於長期受日本現代教育成長的台灣文化人而言,荊棘之道才正要展開。生長在台灣的記者、老師和音樂家們,積年累月的知識與學養,在文人無用武之地的戰場之外,仍掙扎著如何讓理想續存。在戰事逼近之前,還差一步,出生大稻埕的傑出音樂家江文也,就要讓台灣人的音樂躍上國際舞台。然而戰爭與國家政策扼殺了即將綻放曙光的台灣音樂界。

1940年代,由鄧雨賢作曲、家喻戶曉的〈望春風〉和〈雨夜花〉也被改成了戰爭進行曲〈大地は招く〉(大地的召喚)和〈譽れの軍夫〉(榮譽的軍夫)。在總督府的動員政策下,多元豐富的文化樣貌不復存在。音樂為國家服務,演出也成為勞軍節目。砲彈不僅炸毀曾經繁榮的街道與盛極一時的古倫美亞唱片公司,也燒盡台灣流行樂早已萌芽的黃金時代。第一位台灣女記者楊千鶴,正走向摩登職業新女性的道路。好不容易脫離家庭主婦的女性枷鎖,卻在終戰之後失去了利如兵器的語言與書寫能力。

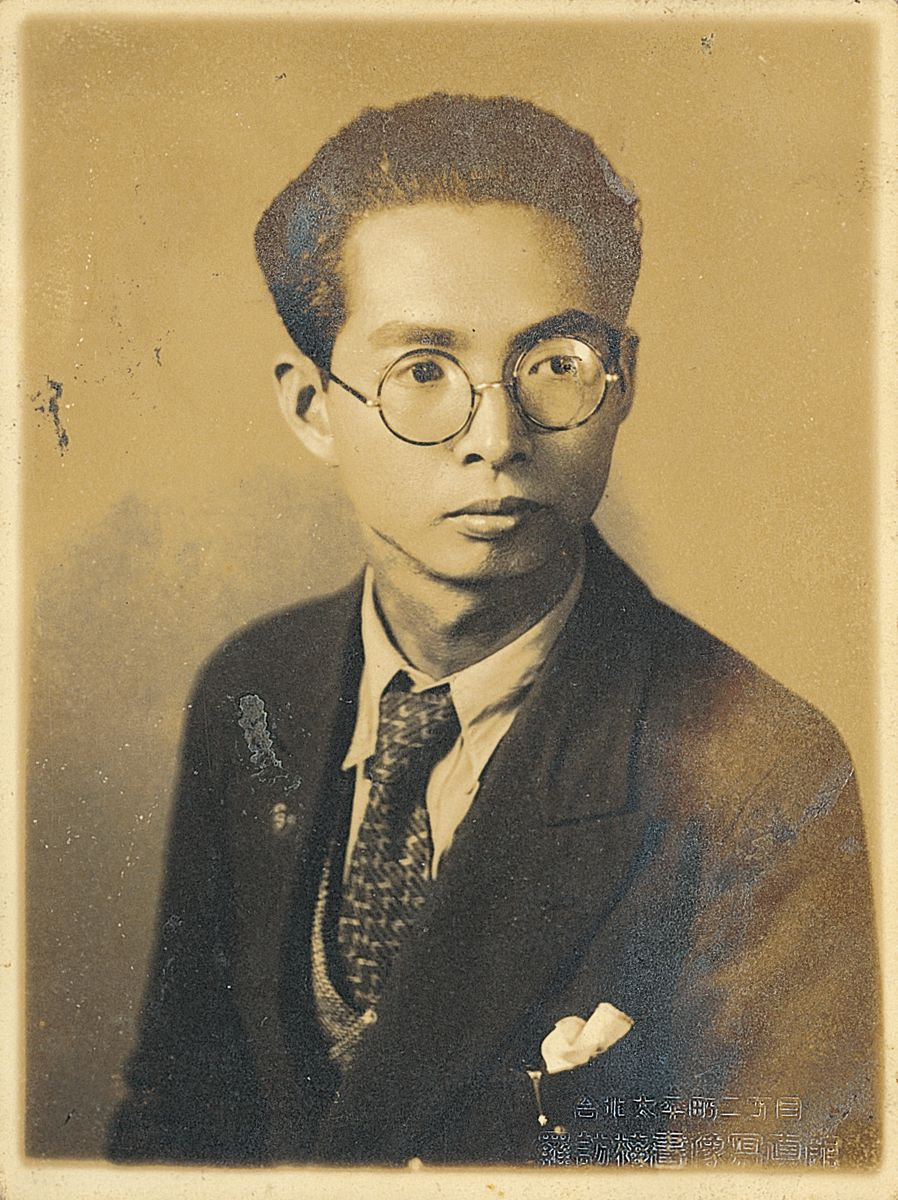

台灣作曲家鄧雨賢(圖源:wikipedia)

從一個「國語(日語)」轉向另一個「國語(中文)」之間,他們成為了政權轉換交接之間,失語的一群,也是文化失落的一代。「こうぶく、こうぶく!臺灣是光復或是降伏?」擺盪在兩者之間的師範生與文化人,也不過是在這個有限的世界,窮極一生努力追尋自己的未來而已。這些對理想追尋不懈的身影,都在史料與照片裡,留下了隻字片語,被《終戰那一天》重新立體化呈現。

畫面最終落在戰場外圍的政治家、在台日人及海外台灣人,那些不在場的在場,卻都還是透過了文字記述和物件、照片留下了昔日的痕跡。沒有誰能免於這場時代歷史災禍的大規模波及,尤其聚焦在那些終戰「之後」的故事。

永恆對立於國家統治者的左翼知識分子,無論在戰時或戰後都堅定地選擇站在人民一方,持續的抗爭著。而偏向右派的知識分子,仍舊為了更好的政治願景而持續為這塊土地努力著,在反對國家與獨立建國之間,兩股看似不同立場的力量,都投射出一種烏托邦的追尋,彷彿這是一場仍在持續進行的戰爭。而那些在日本出生、台灣成長的日本人,或者「內臺通婚」政策下的「灣生」,則在戰後面臨被迫選擇國籍、在留與返的時刻,被逼迫直視自我身分認同的雙重矛盾。

還有那些被「戰爭」帶離島嶼,散落在東南亞的台灣人們。他們在泰國、印尼、越南、海南島,以及香港,被一批批送進集中營,等待從來不掌握在手中的命運審判。幸運的吳振輝和郭啟彰從新加坡集中營被遣返,途中夾帶細小的魚苗成功回台養殖,第一代吳郭魚就此誕生,也像台灣人逆境中堅韌求存的生命力,流傳至今。

全書通過3個距離、9種不同立場的人們,從各自的觀點呈現他們在終戰時刻所面臨身份轉換的遲疑與抗拒。在生命危機時刻,誰的認同不是歷經不斷變動、毀壞與建構的過程?現實絕非什麼非黑即白的世界,人性也極其複雜。

人們終其一生,都在苦難中尋找一種更理想的可能,好好生活。非虛構寫作的核心價值在於逼近真實,在這裡,文字存在的意義是為了透顯每個曾經真實努力存活的生命軌跡。而《終戰那一天》讓我們看到一種文學承擔歷史責任的可能性,透過敘述他人的生命故事,重新拼湊、尋回台灣歷史裡本來就存在的那些記憶與聲音。●

|

終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事 終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事

作者:蘇碩斌、江昺崙、吳嘉浤、馬翊航、楊美紅、蔡旻軒、張琬琳、周聖凱、蕭智帆、盛浩偉

出版:衛城出版

定價:500元

【內容簡介➤】

|

Tags:

底圖來源:Krakograff Textures/unsplash

1945年8月15日,昭和天皇宣讀《終戰詔書》,隨著「玉音放送」象徵著「終戰」的到來。然而,終戰那天之後,就真的「終戰」了嗎?「今日的我」,有可能斷開「昨日的我」嗎?在二戰結束80年後的今天,重返歷史現場,特別具有反思意義。

戰爭席捲的陰影,從來就不止於子彈落下,投降或戰勝那一瞬間。從戰場前線及其後的平行時空,每個個體生命無法跨越的隔閡與時差——戰火,無處不在。

我們如何能看到,那些完整而真實的人生?《終戰那一天》透過1945年前後,歷經時代滄桑所實存遺留的歷史檔案、報導、座談、回憶錄、口述史、物件、聲音、照片、圖像的搜羅、揀選及鋪排中,逐一拼湊出當時的場景:那是二戰烽火下被史傳遺忘的真實臺灣。

鏡像是虛的,但鏡中的世界必然有現實的人與物折射,才得以顯像。非虛構寫作(Non-fiction)也是這樣,在進入材料編輯與敘述的歷程之前,必須仰賴四處蒐羅的史料作為重返歷史現場的基礎。

全書像一部尋訪紀錄片,以戰場為核心,首先挺進戰場前線,觀察台籍日本志願兵、少年工與醫護人員,如何在戰爭存亡的危急時刻,為自己所受的日本教育理念及職業訓練而投身戰火。然而,奮不顧身響應戰事的背後,卻有難以化解的族群與認同矛盾。在「國與國」之間、在「國與我」之間,看似直線順向發展的時間軸之中,夾藏著無數陰暗皺褶。在帝國之間的縫隙底下生存,殖民統治下的台灣人所歷經的,無非是不斷地被馴化與自我馴化,以度過必須無止境「自我證明」的「戰爭時刻」。

書中一句「島上不曾作戰的士兵,成為了自己軍隊的戰俘。」令人警醒。對於台籍日本兵而言,真的有代表「我」的「我方」嗎?天皇是誰的天皇?「我」又是「誰的子民」?是戰敗的一方,或是戰勝的一方?是享有「戰勝紅利」的「勝利者」?還是「國際法庭」咎責的「肇事者」?從這個「國」到那個「國」,台灣人歸屬的轉移之間,命運又曾眷顧了誰?

一張張歷史照片裡看似榮耀出征、技術訓練和志得意滿的少年兵,卻在歷史翻頁之後,成為困守戰俘營和澳洲審訊台的階下囚。一句句「為誰而戰、為何而戰?」的深沉探問,不僅縈繞在終戰之後的台灣人內心,造成自我認同難以跨越的迷障。他們對於人生的困惑,或許不亞於一位台籍日本兵的母親內心的疑問:為什麼僥倖在沙場存活的兒子,最終卻命喪國際法庭制裁?為國捐軀的英雄,與凌虐俘虜的戰犯只在一線之隔。在夾縫之間如何能安身求存,似乎是台灣人永恆的命題。

戰爭與國家體制無情絞殺微弱個體,唯有隨著一篇篇記憶故事,讀者才得以逐一拾回這些,曾努力在這片土地掙扎生存的生命遺跡。才知曉,原來在我們熟悉的地方,有些人的一生,像一紙隨烽火捲燒的照片,瞬間被自己所長年所信仰的君主與教育,隨手拋擲在時代洪流裡,成為一孤獨流離的裸命、世界的孤兒。

曾把一腔工藝熱情與航空技術投注於製造轟炸機「櫻花」的少年工,以及熱血響應「從軍看護婦」的少女,當他們目睹投奔「神風特攻隊」自願送死的同齡人,見證「玉音放送」後絕望的自縊者,也不禁要嘆問:「為了上一個國家死去,是不是值得?」

這是一段扭曲人性的歷史時空。鏡頭隨即從前線轉向戰火後方,那些還懷抱著夢想的人們。

殖民帶來殘酷與悲傷,但也曾攜來過現代性的文明與文化發展的希望。終戰之後,對於長期受日本現代教育成長的台灣文化人而言,荊棘之道才正要展開。生長在台灣的記者、老師和音樂家們,積年累月的知識與學養,在文人無用武之地的戰場之外,仍掙扎著如何讓理想續存。在戰事逼近之前,還差一步,出生大稻埕的傑出音樂家江文也,就要讓台灣人的音樂躍上國際舞台。然而戰爭與國家政策扼殺了即將綻放曙光的台灣音樂界。

1940年代,由鄧雨賢作曲、家喻戶曉的〈望春風〉和〈雨夜花〉也被改成了戰爭進行曲〈大地は招く〉(大地的召喚)和〈譽れの軍夫〉(榮譽的軍夫)。在總督府的動員政策下,多元豐富的文化樣貌不復存在。音樂為國家服務,演出也成為勞軍節目。砲彈不僅炸毀曾經繁榮的街道與盛極一時的古倫美亞唱片公司,也燒盡台灣流行樂早已萌芽的黃金時代。第一位台灣女記者楊千鶴,正走向摩登職業新女性的道路。好不容易脫離家庭主婦的女性枷鎖,卻在終戰之後失去了利如兵器的語言與書寫能力。

從一個「國語(日語)」轉向另一個「國語(中文)」之間,他們成為了政權轉換交接之間,失語的一群,也是文化失落的一代。「こうぶく、こうぶく!臺灣是光復或是降伏?」擺盪在兩者之間的師範生與文化人,也不過是在這個有限的世界,窮極一生努力追尋自己的未來而已。這些對理想追尋不懈的身影,都在史料與照片裡,留下了隻字片語,被《終戰那一天》重新立體化呈現。

畫面最終落在戰場外圍的政治家、在台日人及海外台灣人,那些不在場的在場,卻都還是透過了文字記述和物件、照片留下了昔日的痕跡。沒有誰能免於這場時代歷史災禍的大規模波及,尤其聚焦在那些終戰「之後」的故事。

永恆對立於國家統治者的左翼知識分子,無論在戰時或戰後都堅定地選擇站在人民一方,持續的抗爭著。而偏向右派的知識分子,仍舊為了更好的政治願景而持續為這塊土地努力著,在反對國家與獨立建國之間,兩股看似不同立場的力量,都投射出一種烏托邦的追尋,彷彿這是一場仍在持續進行的戰爭。而那些在日本出生、台灣成長的日本人,或者「內臺通婚」政策下的「灣生」,則在戰後面臨被迫選擇國籍、在留與返的時刻,被逼迫直視自我身分認同的雙重矛盾。

還有那些被「戰爭」帶離島嶼,散落在東南亞的台灣人們。他們在泰國、印尼、越南、海南島,以及香港,被一批批送進集中營,等待從來不掌握在手中的命運審判。幸運的吳振輝和郭啟彰從新加坡集中營被遣返,途中夾帶細小的魚苗成功回台養殖,第一代吳郭魚就此誕生,也像台灣人逆境中堅韌求存的生命力,流傳至今。

全書通過3個距離、9種不同立場的人們,從各自的觀點呈現他們在終戰時刻所面臨身份轉換的遲疑與抗拒。在生命危機時刻,誰的認同不是歷經不斷變動、毀壞與建構的過程?現實絕非什麼非黑即白的世界,人性也極其複雜。

人們終其一生,都在苦難中尋找一種更理想的可能,好好生活。非虛構寫作的核心價值在於逼近真實,在這裡,文字存在的意義是為了透顯每個曾經真實努力存活的生命軌跡。而《終戰那一天》讓我們看到一種文學承擔歷史責任的可能性,透過敘述他人的生命故事,重新拼湊、尋回台灣歷史裡本來就存在的那些記憶與聲音。●

作者:蘇碩斌、江昺崙、吳嘉浤、馬翊航、楊美紅、蔡旻軒、張琬琳、周聖凱、蕭智帆、盛浩偉

出版:衛城出版

定價:500元

【內容簡介➤】

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

延伸閱讀

2018Openbook 年度好書.中文創作》終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事

閱讀更多

書評》日治時代台灣的異國情調與獵奇趣味:《華麗島志奇》

閱讀更多

報導》如何「翻譯」台灣?《臺灣漫遊錄》獲美國國家圖書獎的後台故事:楊双子X金翎對談 ft.莊瑞琳

閱讀更多