➤臺灣漫畫的路線選擇

Q1:先請亞倫總編分享自己的編輯經歷,也請跟我們介紹一下蓋亞的漫畫品牌,以及近年的經營方向。

李亞倫:我當完兵就在漫畫出版社從事版權工作,後來跳槽。第二間公司一開始做過動畫,之後也代理漫畫。因為人數較少,所以我升遷好幾次,職務包含選書、編輯、翻譯、行銷,統統都自己來。我也是在這個時候進入了編輯的工作。

這間公司合併到蓋亞文化後,我們依照先前的經驗,經營了一陣子日漫,卻有種一直在替別人賺錢的感覺,所以漸漸接觸了臺灣的原創漫畫。從那時候開始就一直是做臺灣漫畫了。

「原漫基地」創立的目的,一是想讓漫畫家養成連載的節奏。每回漫畫都有截稿日,漫畫家也可以定期更新。如果沒有連載機制,大家可能想畫就畫,不想畫就不畫了。另一方面,它也可以宣傳作品。

Q2:蓋亞的漫畫部製作了非常多臺灣原創漫畫,從作品內容到書體本身的質感,在讀者間都有一定口碑。從CCC時期發掘創作者、經營臺灣史地為基底的相關題材,到近年各自帶有明顯類型感的作品,包括懸疑、科幻、奇幻、少年少女、兒童、甚至BL等紛紛出現。是基於什麼樣的考量才會這樣多方嘗試?執行至今的成果如何?

李亞倫:蓋亞一直以文史漫畫為主軸,這可以說是我們漫畫部的重心。不過對我來說,只專注一個類型,作品量不夠,也較難培養出更多漫畫家,在產業間的影響力可能不足。

原漫基地的野心就是希望可以收集到更多作品、類型和創作者。這個宗旨持續到現在,所以我們在題材方面基本上不拘。

選作品的時候我們會考量三個點:「有不有趣」、「有沒有意義」,以及「能不能暢銷」。我們希望漫畫至少要符合其中兩個。當然也有三點都符合的作品,比方說《採集人的野帳》,它的內容有趣、有文史意義,也賣得不錯。《芭蕉的芽》也是,這個主題是左萱本身很有興趣的,她在搜集資料和完成漫畫的過程中,自己就做了很多功課。

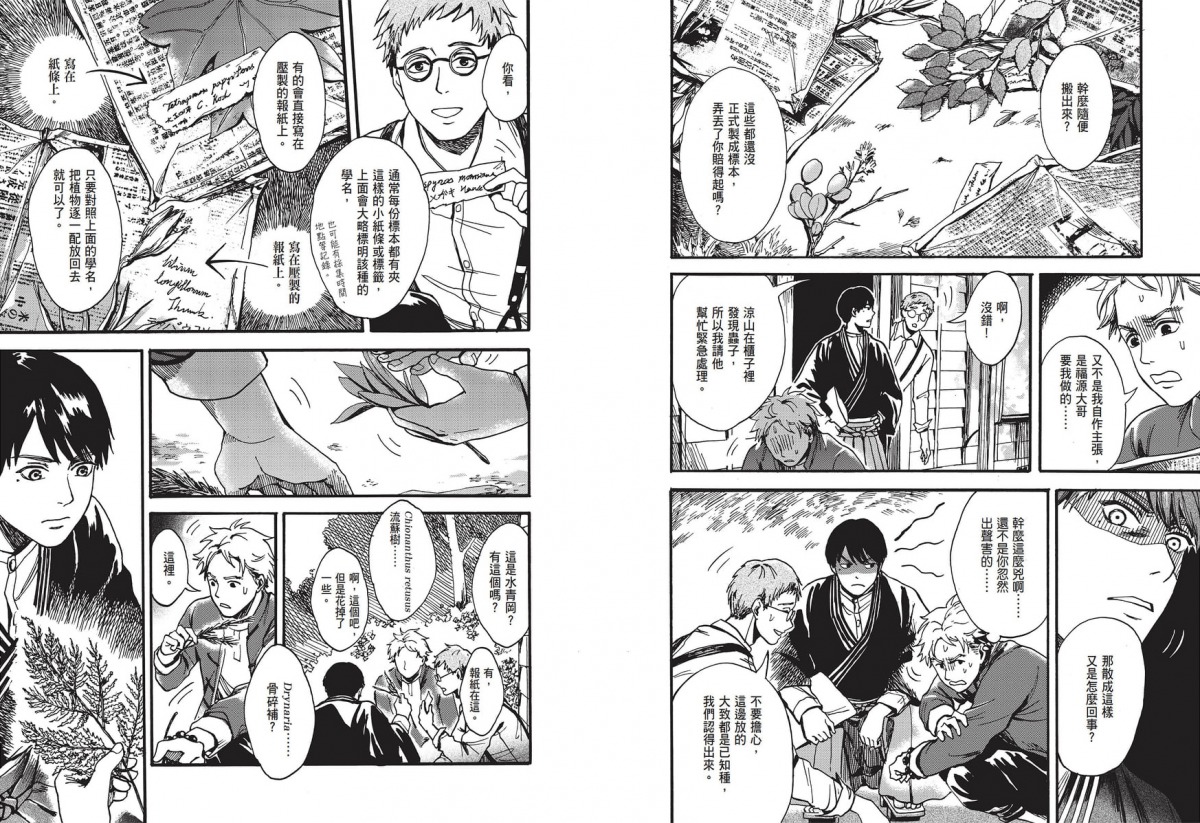

《採集人的野帳》內頁(圖片來源:蓋亞文化)

漫畫家左萱(右)與《芭蕉的芽》顧問、臺師大臺史所退休教授蔡錦堂前往故事發生地──前身為日治時期「臺灣總督府臺北高等學校」的國立臺灣師範大學。(攝影:桑杉學)

➤編輯的生存心法

Q3:可以跟我們分享一些出書後得到正向回饋的經驗嗎?有哪些時候會覺得編輯這個工作很有成就感?

李亞倫:編輯的成就感可能每個人不一樣。從改稿能看到創作者的進步、作品銷量比預期好、讀者很熱情、售出海外版權、獲得金漫獎……等等,這些都是。

我自己印象最深刻的,是漫畫改編成影視作品時,預告裡的宣傳文字取自於編輯的想法。有種很感動的感覺。不只是因為大螢幕,而是你想出來的東西被很多人認同,他們知道你抓到了這個作品的重點。

或者又比如,和作者討論分鏡時做了一些更動,這些調整可以有效地引導讀者的情緒到不同波段。他們可以因為這些更動在這裡緊張、在這裡笑、在這裡哭。

Q4:那有什麼是編輯會遇到比較辛苦、心累的情況呢?

李亞倫:比較辛苦的大概就是作者搞消失……(苦笑)

因為有時候工作會牽涉到結案時間,如果遇到作者直接消失,打電話也不接,這對編輯部來說會是比拖稿還慘的情況,接連會有很多的麻煩。

因為有時候工作會牽涉到結案時間,如果遇到作者直接消失,打電話也不接,這對編輯部來說會是比拖稿還慘的情況,接連會有很多的麻煩。

Q5:在面對和處理問題時,有沒有什麼是漫畫編輯不能悖離的原則?

李亞倫:我覺得是「誠實」。

一個漫畫編輯同時會有好幾個專案在身上,他擔任的角色有時候類似製作人。一定會有某些狀況發生,所以需要很多應變能力。最忌諱的是有狀況發生沒有回報。你覺得自己可以處理,但累積到後面往往問題就很大了,也會牽涉到更多的人。

我希望第一時間知道可以協助編輯或作者排解什麼問題。

Q6:在尋找適合的漫畫編輯時,有什麼特質是你看中的?擁有哪些經驗對工作來說是加分的?

李亞倫:編輯要有強大的溝通能力,不樂觀的話也很難持久。畢竟會接觸到很多負面情緒,沒辦法消化會過得很痛苦。

新鮮人在經驗上的差別不大,如果你在履歷上能多少表現出對行業或公司的了解,可能比較容易被看到。

漫畫編輯有各式各樣,每個人的特質都不同。我希望編輯可以有很多的生活經驗,經歷過很多事情。另外,如果對這個世界漠不關心,會很難輔助漫畫家創作出好故事,所以我也希望編輯對世界是有想法和熱情的。

Q7:漫畫編輯的審美可以怎麼培養出來呢?

李亞倫:這個就是多看,多想。

像《穿著Prada的惡魔》裡,女主角進入時尚編輯部後接觸了不一樣的人,看到不一樣的東西。他會變得有意識,會注意自己的穿搭,就是在那個時候開始他對時尚和美感有了想法。不見得每個人起步時都很有sense,但那可以培養起來。

也許你假日去書店時就自然會觀察別人的文案怎麼寫、封面如何設計,會去思考好看的書或電影為什麼好看。你一直保持好奇,就會希望自己也能做到這些。

Q8:你會怎麼判斷一位編輯已經可以獨當一面?

李亞倫:當他可以自己找到問題然後對問題提出解法的時候。

如果被交付一項工作,每個細節都要一個口令一個動作地確認過才知道該怎麼做,那就是還無法獨立作業。但如果你能預判出工作中的問題,告訴我你認為怎麼安排是可行甚至更好的做法,我就知道你準備好了。

Q9:對於漫畫部的編輯成員或其他有意願加入臺漫編輯的後輩們,總編有什麼勉勵或提醒嗎?

李亞倫:每個人對自己人生的追求不太一樣,不管是在工作或人生上。剛畢業可能只有一股熱情,很難在一開始知道編輯工作適不適合自己。如果嘗試了還想做下去,那就要找到各自工作和生活的平衡點。

➤日本市場強大?我們不妨加入它

Q10:在臺灣做漫畫編輯,和日本相比有沒有一些實務工作上的不同?

李亞倫:可能不是很精確,但就我的觀察,日本規模較大的出版社分工較細,編輯比較有空間專注在帶漫畫家以及內容等編務上。而臺灣漫畫編輯要做的事就……比較雜。除了面對漫畫家,還有行政、行銷的層面。以蓋亞漫畫部而言,漫畫的海外版權也是編輯部自己處理的。我們也要寫補助案企劃……等等。

Q11:臺灣的漫畫訂價和日本也很不一樣,為什麼會有這樣的成本差異?

李亞倫:臺灣漫畫比日本貴滿多的。一是因為日本印量大,書籍成本可以降低;再來因為日本漫畫採定價制,新書不能打折,所以出版社批發的金額也會比較高。可能書店會變相使用點數回饋的策略來銷售,但新書在各種管道還是售價一致。

Q12:就總編的觀察,臺灣的漫畫市場和日本還有什麼不同?臺灣讀者和日本讀者在閱讀習慣上是否也有差異?

李亞倫:日本漫畫又快、又好看、又便宜,在商業上是很強的。也因為這樣在臺灣出版的漫畫才會有九成都是日本作品。

讀者的閱讀偏好其實差不多,日本紅的作品在台灣也會受歡迎。但漫畫閱讀人口日本比我們高很多,連小眾市場也是有潛力的。

Q13:日本出版社、編輯在出書或製作漫畫的經驗上,有沒有哪些是臺灣可以借鑑或因地制宜的呢?

李亞倫:日本有厲害的大出版社,市場中也高度競爭,這在漫畫家身上會形成某種自我要求和約束。可是在臺灣,能靠漫畫生活的人其實不多。如果漫畫家能有200到300萬的年收入,那已經是我們的天頂了。日本的頂則可以達到數億(台幣)的程度。所以我們需要對漫畫家有期待或要求時,立場可能就和日本編輯不一樣。

兩邊夢想的天花板落差有點大,我們也很難完全參考日本的作風。

Q14:蓋亞今年4月公布了在日本成立辦公室的消息,臺灣漫畫在海外踏出的這一步非常令人好奇!日本辦公室正在進行什麼樣的工作呢?

李亞倫:首先是將臺灣漫畫翻譯成日文,製作成電子書在日本的平台上架。由於日本的漫畫電子書市場大概是紙本的兩到三倍大,我們會上架的主要平台也有約30個,所以要做的事太多了。前期的籌備工作包含業務、行銷以及編輯,而第一波推廣的主題其實就是以日治時期為背景的臺灣漫畫。從比較早期出版的《北城百畫帖》到近年《採集人的野帳》和《芭蕉的芽》……等等,預計今年夏天上架。

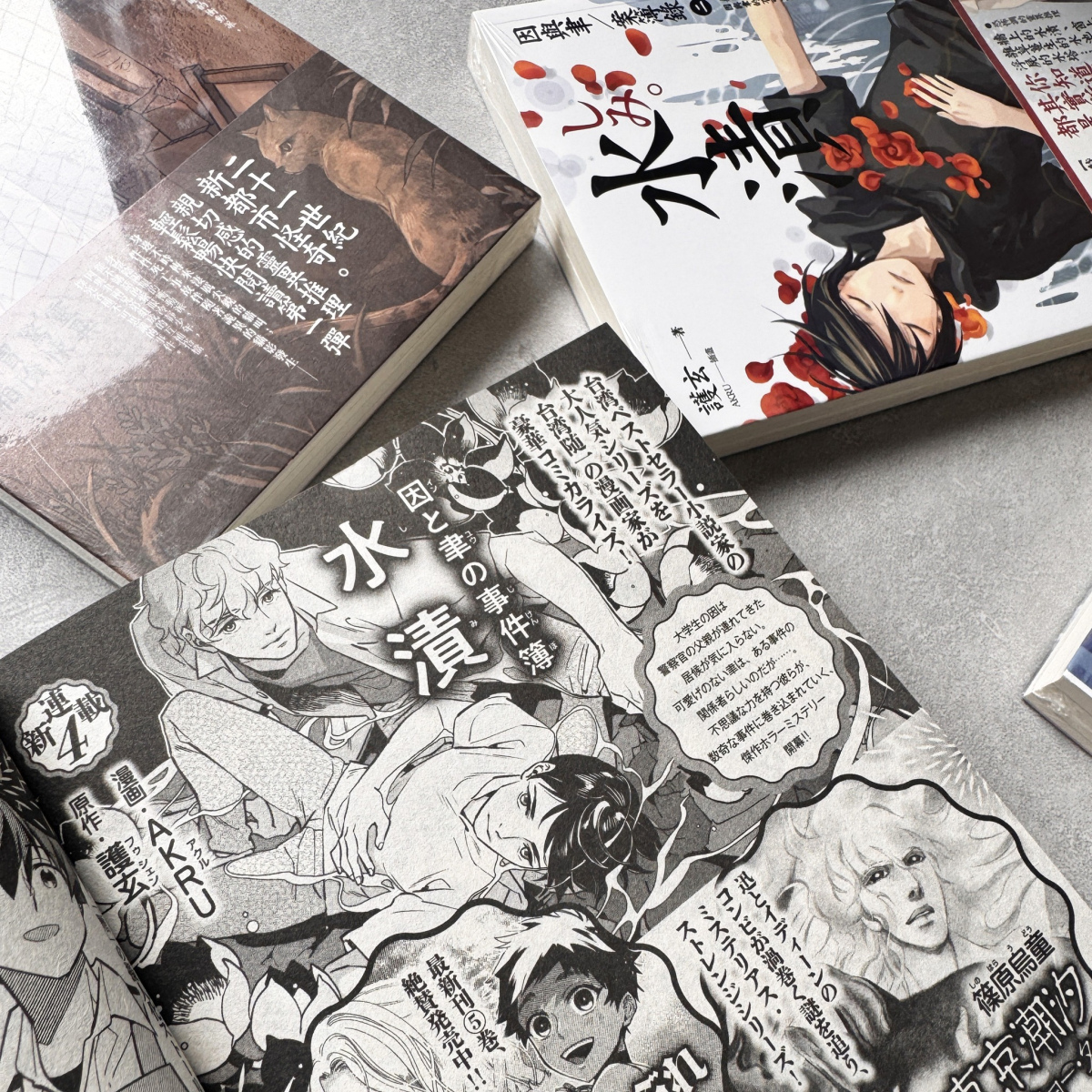

第二是我們正在和日本的出版社合作共製漫畫作品。共製的前提會以臺灣的漫畫家、臺灣的題材為主。6月已經預告了《因與聿案簿錄》的漫畫版由AKRU繪製,並且臺日將同步連載。另外還有兩部作品也會採用同樣的模式。

《因與聿案簿錄》與日本合作改編為漫畫。漫畫繪製由原繪師 #AKRU 進行,其後將在朝日新聞出版的《Nemuki+》雜誌上連載。

上圖為《Nemuki+》7月號的預告內容,除了紙本連載外也會有臺日線上同步連載。

Q15:與日方合作的過程中,目前遇到的挑戰是什麼?有沒有令總編印象深刻的事例?

李亞倫:對我們來說,挑戰在於這不只有單方面的授權,而是從企劃、故事大綱到分鏡,兩邊的編輯都需要合作。不管是對題材的看法、對分鏡的看法,到最後台詞怎麼修正、如何才能讓日本讀者也看得懂,這些都仰賴大量的溝通。

共製過程中,臺灣編輯跟日本編輯在意的部分有差異,我們也從中發現了一些有趣的事。比方說,我們有組分鏡的表現是畫一隻蠶,牠要吐絲作繭把自己捲起來。臺灣很容易就看得出「作繭自縛」的意象,但日本沒有這個成語或類似的表現,所以他們看不懂為什麼要突然畫一隻蟲在吐絲。我們需要多加解釋,最後乾脆改掉這一格,選擇用另外一個意象來表現,也讓另一個文化的讀者可以不用再費力去讀旁邊括號裡的註釋。另外,角色的名字也可能因應文化而有一些更動。

文化差異一定存在,但我們希望這個差異不會變成門檻,而是以有趣的樣子存在。

我們做漫畫除了希望國內讀者可以喜歡,也希望作品可以拓展到更多地方。之所以選擇日本,是因為大家都知道這是一個漫畫很強、市場很大的地方。它吸引了全世界的關注,如果我們的作品有機會暢銷或受到矚目,那就有機會把臺灣的漫畫帶到另一個層次上。

➤漫畫與編輯未來的模樣

Q16:有創作者開始使用AI工具協助創作了嗎?你對諸如ChatGPT、Midjourney等工具應用在漫畫創作上抱持什麼態度?

李亞倫:據我所知是還沒有漫畫家開始用AI輔助。不過如果用得好,也有機會替自己節省作業時間。就像十幾二十年前,手繪和電繪間曾有一些爭議,但現在電繪創作已經很普遍了。工具本身沒有好壞,只要你不是拿別人的圖去演算。

Q17:在數位時代,漫畫編輯的工作可能有什麼變與不變?如果紙本的形式終將式微,那麼蓋亞漫畫部處於轉變之中的策略是什麼?

李亞倫:雖然「故事的載體」可能不同,但「做出好故事」的這個目標是不會變的。我們會需要適應一些技術性的改變,但好的內容才是本質。

我覺得紙本會消失可能是地球滅亡的時候吧(笑)。因為資源有限,將來也可能演變成電子版銷量好才能出成紙本書的情況。紙本會更具收藏價值。

Q18:蓋亞希望未來在漫畫的製作上有什麼樣的發展呢?

李亞倫:在臺灣做漫畫,目前還是很難達到產業上的正向循環,我們想要打破這樣的狀況。這也是我們為什麼開始與日本合作的原因。希望即使沒有補助,作品只要好好做、好好賣,還是可以回本賺錢。

希望我們能突破臺灣漫畫的天花板!●

➤【給漫畫編輯的快問快答】

- 漫畫編輯遇過最糗的是什麼事?

李亞倫:「想不起來作者的名字。」

- 作為漫畫編輯最害怕遇到的事情?

李亞倫:「作者搞消失。太可怕了!」

- 台灣漫畫編輯入行的薪資區間?

李亞倫:「大概是……最低工資加一點吧。目前是3萬出頭。」

- 漫畫編輯有什技巧可以維持高情商和健康的身體呢?

李亞倫:「要自己抓到工作和生活的平衡點。」

|

Tags:

編按:漫畫產業正迎向劇烈的數位變化,編輯的角色不僅是幕後工作者,更是創作與市場之間的關鍵節點。Openbook閱讀誌暑期特別企劃《漫畫編輯:36個實戰直擊Q&A》,邀請日本與台灣的代表性漫畫編輯,從實務出發,深入探討編輯的職能轉型、職涯挑戰與產業觀察。

本篇的受訪嘉賓是深耕台灣漫畫多年的蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫,他曾催生出早期的《植劇場漫畫系列》,以及近年的《獅子藏匿的書屋》、《芭蕉的芽》等知名台漫。台灣與擁有健全漫畫產業的日本不同,想要在有限資源中與來自各國的優秀作品競爭,台漫該怎麼走出自己的路?想在台灣做漫畫編輯又有哪些挑戰?讓李亞倫以親身經歷分享業界甘苦談,傳承心得。

➤臺灣漫畫的路線選擇

Q1:先請亞倫總編分享自己的編輯經歷,也請跟我們介紹一下蓋亞的漫畫品牌,以及近年的經營方向。

李亞倫:我當完兵就在漫畫出版社從事版權工作,後來跳槽。第二間公司一開始做過動畫,之後也代理漫畫。因為人數較少,所以我升遷好幾次,職務包含選書、編輯、翻譯、行銷,統統都自己來。我也是在這個時候進入了編輯的工作。

這間公司合併到蓋亞文化後,我們依照先前的經驗,經營了一陣子日漫,卻有種一直在替別人賺錢的感覺,所以漸漸接觸了臺灣的原創漫畫。從那時候開始就一直是做臺灣漫畫了。

「原漫基地」創立的目的,一是想讓漫畫家養成連載的節奏。每回漫畫都有截稿日,漫畫家也可以定期更新。如果沒有連載機制,大家可能想畫就畫,不想畫就不畫了。另一方面,它也可以宣傳作品。

Q2:蓋亞的漫畫部製作了非常多臺灣原創漫畫,從作品內容到書體本身的質感,在讀者間都有一定口碑。從CCC時期發掘創作者、經營臺灣史地為基底的相關題材,到近年各自帶有明顯類型感的作品,包括懸疑、科幻、奇幻、少年少女、兒童、甚至BL等紛紛出現。是基於什麼樣的考量才會這樣多方嘗試?執行至今的成果如何?

李亞倫:蓋亞一直以文史漫畫為主軸,這可以說是我們漫畫部的重心。不過對我來說,只專注一個類型,作品量不夠,也較難培養出更多漫畫家,在產業間的影響力可能不足。

原漫基地的野心就是希望可以收集到更多作品、類型和創作者。這個宗旨持續到現在,所以我們在題材方面基本上不拘。

選作品的時候我們會考量三個點:「有不有趣」、「有沒有意義」,以及「能不能暢銷」。我們希望漫畫至少要符合其中兩個。當然也有三點都符合的作品,比方說《採集人的野帳》,它的內容有趣、有文史意義,也賣得不錯。《芭蕉的芽》也是,這個主題是左萱本身很有興趣的,她在搜集資料和完成漫畫的過程中,自己就做了很多功課。

➤編輯的生存心法

Q3:可以跟我們分享一些出書後得到正向回饋的經驗嗎?有哪些時候會覺得編輯這個工作很有成就感?

李亞倫:編輯的成就感可能每個人不一樣。從改稿能看到創作者的進步、作品銷量比預期好、讀者很熱情、售出海外版權、獲得金漫獎……等等,這些都是。

我自己印象最深刻的,是漫畫改編成影視作品時,預告裡的宣傳文字取自於編輯的想法。有種很感動的感覺。不只是因為大螢幕,而是你想出來的東西被很多人認同,他們知道你抓到了這個作品的重點。

或者又比如,和作者討論分鏡時做了一些更動,這些調整可以有效地引導讀者的情緒到不同波段。他們可以因為這些更動在這裡緊張、在這裡笑、在這裡哭。

漫畫《神之鄉》改篇為台灣影集

Q4:那有什麼是編輯會遇到比較辛苦、心累的情況呢?

李亞倫:比較辛苦的大概就是作者搞消失……(苦笑)

Q5:在面對和處理問題時,有沒有什麼是漫畫編輯不能悖離的原則?

李亞倫:我覺得是「誠實」。

一個漫畫編輯同時會有好幾個專案在身上,他擔任的角色有時候類似製作人。一定會有某些狀況發生,所以需要很多應變能力。最忌諱的是有狀況發生沒有回報。你覺得自己可以處理,但累積到後面往往問題就很大了,也會牽涉到更多的人。

我希望第一時間知道可以協助編輯或作者排解什麼問題。

Q6:在尋找適合的漫畫編輯時,有什麼特質是你看中的?擁有哪些經驗對工作來說是加分的?

李亞倫:編輯要有強大的溝通能力,不樂觀的話也很難持久。畢竟會接觸到很多負面情緒,沒辦法消化會過得很痛苦。

新鮮人在經驗上的差別不大,如果你在履歷上能多少表現出對行業或公司的了解,可能比較容易被看到。

漫畫編輯有各式各樣,每個人的特質都不同。我希望編輯可以有很多的生活經驗,經歷過很多事情。另外,如果對這個世界漠不關心,會很難輔助漫畫家創作出好故事,所以我也希望編輯對世界是有想法和熱情的。

Q7:漫畫編輯的審美可以怎麼培養出來呢?

李亞倫:這個就是多看,多想。

像《穿著Prada的惡魔》裡,女主角進入時尚編輯部後接觸了不一樣的人,看到不一樣的東西。他會變得有意識,會注意自己的穿搭,就是在那個時候開始他對時尚和美感有了想法。不見得每個人起步時都很有sense,但那可以培養起來。

也許你假日去書店時就自然會觀察別人的文案怎麼寫、封面如何設計,會去思考好看的書或電影為什麼好看。你一直保持好奇,就會希望自己也能做到這些。

Q8:你會怎麼判斷一位編輯已經可以獨當一面?

李亞倫:當他可以自己找到問題然後對問題提出解法的時候。

如果被交付一項工作,每個細節都要一個口令一個動作地確認過才知道該怎麼做,那就是還無法獨立作業。但如果你能預判出工作中的問題,告訴我你認為怎麼安排是可行甚至更好的做法,我就知道你準備好了。

Q9:對於漫畫部的編輯成員或其他有意願加入臺漫編輯的後輩們,總編有什麼勉勵或提醒嗎?

李亞倫:每個人對自己人生的追求不太一樣,不管是在工作或人生上。剛畢業可能只有一股熱情,很難在一開始知道編輯工作適不適合自己。如果嘗試了還想做下去,那就要找到各自工作和生活的平衡點。

➤日本市場強大?我們不妨加入它

Q10:在臺灣做漫畫編輯,和日本相比有沒有一些實務工作上的不同?

李亞倫:可能不是很精確,但就我的觀察,日本規模較大的出版社分工較細,編輯比較有空間專注在帶漫畫家以及內容等編務上。而臺灣漫畫編輯要做的事就……比較雜。除了面對漫畫家,還有行政、行銷的層面。以蓋亞漫畫部而言,漫畫的海外版權也是編輯部自己處理的。我們也要寫補助案企劃……等等。

Q11:臺灣的漫畫訂價和日本也很不一樣,為什麼會有這樣的成本差異?

李亞倫:臺灣漫畫比日本貴滿多的。一是因為日本印量大,書籍成本可以降低;再來因為日本漫畫採定價制,新書不能打折,所以出版社批發的金額也會比較高。可能書店會變相使用點數回饋的策略來銷售,但新書在各種管道還是售價一致。

Q12:就總編的觀察,臺灣的漫畫市場和日本還有什麼不同?臺灣讀者和日本讀者在閱讀習慣上是否也有差異?

李亞倫:日本漫畫又快、又好看、又便宜,在商業上是很強的。也因為這樣在臺灣出版的漫畫才會有九成都是日本作品。

讀者的閱讀偏好其實差不多,日本紅的作品在台灣也會受歡迎。但漫畫閱讀人口日本比我們高很多,連小眾市場也是有潛力的。

Q13:日本出版社、編輯在出書或製作漫畫的經驗上,有沒有哪些是臺灣可以借鑑或因地制宜的呢?

李亞倫:日本有厲害的大出版社,市場中也高度競爭,這在漫畫家身上會形成某種自我要求和約束。可是在臺灣,能靠漫畫生活的人其實不多。如果漫畫家能有200到300萬的年收入,那已經是我們的天頂了。日本的頂則可以達到數億(台幣)的程度。所以我們需要對漫畫家有期待或要求時,立場可能就和日本編輯不一樣。

兩邊夢想的天花板落差有點大,我們也很難完全參考日本的作風。

Q14:蓋亞今年4月公布了在日本成立辦公室的消息,臺灣漫畫在海外踏出的這一步非常令人好奇!日本辦公室正在進行什麼樣的工作呢?

李亞倫:首先是將臺灣漫畫翻譯成日文,製作成電子書在日本的平台上架。由於日本的漫畫電子書市場大概是紙本的兩到三倍大,我們會上架的主要平台也有約30個,所以要做的事太多了。前期的籌備工作包含業務、行銷以及編輯,而第一波推廣的主題其實就是以日治時期為背景的臺灣漫畫。從比較早期出版的《北城百畫帖》到近年《採集人的野帳》和《芭蕉的芽》……等等,預計今年夏天上架。

第二是我們正在和日本的出版社合作共製漫畫作品。共製的前提會以臺灣的漫畫家、臺灣的題材為主。6月已經預告了《因與聿案簿錄》的漫畫版由AKRU繪製,並且臺日將同步連載。另外還有兩部作品也會採用同樣的模式。

上圖為《Nemuki+》7月號的預告內容,除了紙本連載外也會有臺日線上同步連載。

Q15:與日方合作的過程中,目前遇到的挑戰是什麼?有沒有令總編印象深刻的事例?

李亞倫:對我們來說,挑戰在於這不只有單方面的授權,而是從企劃、故事大綱到分鏡,兩邊的編輯都需要合作。不管是對題材的看法、對分鏡的看法,到最後台詞怎麼修正、如何才能讓日本讀者也看得懂,這些都仰賴大量的溝通。

共製過程中,臺灣編輯跟日本編輯在意的部分有差異,我們也從中發現了一些有趣的事。比方說,我們有組分鏡的表現是畫一隻蠶,牠要吐絲作繭把自己捲起來。臺灣很容易就看得出「作繭自縛」的意象,但日本沒有這個成語或類似的表現,所以他們看不懂為什麼要突然畫一隻蟲在吐絲。我們需要多加解釋,最後乾脆改掉這一格,選擇用另外一個意象來表現,也讓另一個文化的讀者可以不用再費力去讀旁邊括號裡的註釋。另外,角色的名字也可能因應文化而有一些更動。

文化差異一定存在,但我們希望這個差異不會變成門檻,而是以有趣的樣子存在。

我們做漫畫除了希望國內讀者可以喜歡,也希望作品可以拓展到更多地方。之所以選擇日本,是因為大家都知道這是一個漫畫很強、市場很大的地方。它吸引了全世界的關注,如果我們的作品有機會暢銷或受到矚目,那就有機會把臺灣的漫畫帶到另一個層次上。

➤漫畫與編輯未來的模樣

Q16:有創作者開始使用AI工具協助創作了嗎?你對諸如ChatGPT、Midjourney等工具應用在漫畫創作上抱持什麼態度?

李亞倫:據我所知是還沒有漫畫家開始用AI輔助。不過如果用得好,也有機會替自己節省作業時間。就像十幾二十年前,手繪和電繪間曾有一些爭議,但現在電繪創作已經很普遍了。工具本身沒有好壞,只要你不是拿別人的圖去演算。

Q17:在數位時代,漫畫編輯的工作可能有什麼變與不變?如果紙本的形式終將式微,那麼蓋亞漫畫部處於轉變之中的策略是什麼?

李亞倫:雖然「故事的載體」可能不同,但「做出好故事」的這個目標是不會變的。我們會需要適應一些技術性的改變,但好的內容才是本質。

我覺得紙本會消失可能是地球滅亡的時候吧(笑)。因為資源有限,將來也可能演變成電子版銷量好才能出成紙本書的情況。紙本會更具收藏價值。

Q18:蓋亞希望未來在漫畫的製作上有什麼樣的發展呢?

李亞倫:在臺灣做漫畫,目前還是很難達到產業上的正向循環,我們想要打破這樣的狀況。這也是我們為什麼開始與日本合作的原因。希望即使沒有補助,作品只要好好做、好好賣,還是可以回本賺錢。

希望我們能突破臺灣漫畫的天花板!●

➤【給漫畫編輯的快問快答】

李亞倫:「想不起來作者的名字。」

李亞倫:「作者搞消失。太可怕了!」

李亞倫:「大概是……最低工資加一點吧。目前是3萬出頭。」

李亞倫:「要自己抓到工作和生活的平衡點。」

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

延伸閱讀

漫畫編輯.江上英樹專訪1》「最大的壓力,100%來自如何讓作品精彩」維繫住作品的螺絲:編輯

編按:漫畫產業正迎向劇烈的數位變化,編輯的角色不僅是幕後工作者,更是創作與市場之間的關鍵節點。Openbook閱讀誌暑期特別企劃《漫畫編輯:36個實戰直擊Q... 閱讀更多

漫評》東京日日2:瀰漫在浮世氤氳之上的漫畫編輯魂

閱讀更多

人物》直視創作者巨大才華:訪漫畫編輯林怡君 ft.金漫、金鼎、Openbook好書獎獲獎故事

閱讀更多