「名字一旦被奪走,就再也找不到回家的路。」

這是《神隱少女》當中白龍對千尋說的經典台詞,像是咒語,帶著魔幻與浪漫。但是何以名字和回家彼此攸關?有些論者單純將之視為一種奇幻設定,也有論者將之比附到日本傳統的言靈信仰,強調語言與名字的重要云云。

有趣的是,讀Nakao Eki Pacidal《蕉葉與樹的約定》時,我竟聯想起這句話,彷彿兩者可以互為註解:名字,其實就寄寓著一個人的出身與來處。

➤穿梭時代之名

《蕉葉與樹的約定》也同樣是一部關於「回家」的小說。開啟故事的阿美族青年其朗,是位野球留學生,在假期返臺前夕,他意外撿到一塊有鬼魂憑依的石頭,而那鬼魂的名字竟同樣是Kilang——即阿美族語「樹」之意——而鬼另有日本名青山嵐。

其朗與好友小薰協力探尋鬼魂的身世,進而觸碰到一段曾經發生在日治時期,圍繞著樹/青山嵐、蕉葉/青山半次、莎莎展開的美麗而蒼涼的故事:樹與蕉葉因為具有打棒球的天分,得到去日本留學的機會,沒想到歷經艱辛,結局卻是四散分離。

為何樹的鬼魂徘徊不去?真相與眾人的下場究竟是什麼?這些謎團成為故事強勁的動機,充滿閱讀趣味。

儘管「名字」或「失去名字」並未成為前景——當然,有人物改名的情節,但這並未成為推動故事進展的關鍵元素——這件事情卻仍展現在每個細節裡:相較於兩個主要核心的角色,其他角色的稱呼大多十分固定且單一;然而小說中要指涉Kilang時,有以羅馬字母拼寫,有日文片假名的キラン,有稱樹,也有稱嵐或Ran San等等,而另一主要角色蕉葉的相關情節也是如此。

如何(被)稱呼,直接反映著角色的狀態,以及如何(被)看待;這關乎身分,關乎權力,當然也關乎記憶與歷史。稱呼的多變與不穩定性,一方面代表著角色隨著故事進展而發生的轉變,另一方面,卻也暗示著原住民族長久被他者化、受人翻弄而無法遂行主體意志的處境。

➤殖民感受只需刺那一下

讀這部小說經常有種「『錦』裡藏針」的感受:故事如錦緞一般,以優美如詩的文字、個性立體的人物造型織就,吸引人撫觸,卻忽然就感受到一種尖銳。那當然潛藏著批判的意識,但這批判卻不是以窮追猛打的姿態展現,同時,故事裡也不輕易將問題化約。我想這部小說最優秀且動人之處也就在於此了,它有意識地拒絕刻板與二元對立化的想像,方能穿透表象,深入核心,勾勒出讓讀者感同身受的複雜困境,進而與小說中的人物有所共感。

比如莎莎面對朝日組梅野先生的態度。一開始,梅野的形象開明、和藹,完全不像是他手下的工頭或其他日本人對原住民百般虐待蔑視,反倒是特別善待,尤其是守護照顧他起居的莎莎;然而,當梅野遭遇低潮與寂寞侵襲,最終仍是出手染指了莎莎。縱使之後,他甚至願意帶莎莎到日本生活,但從莎莎的視角卻有所醒悟:「儘管梅野一直對她很好,她心底深處還是畏懼這個男人。」

或許她真正畏懼的是那個結構上始終無法消彌的不對等權力位階:無論人有多「好」,但只要處於一個可以任意行使權力、將別人他者化的位階(可能是殖民者、主人,或者是男人),就難保會有恣意遂行權力的那麼一瞬間——而即使僅僅只有過那麼一瞬間,傷害依舊確切。

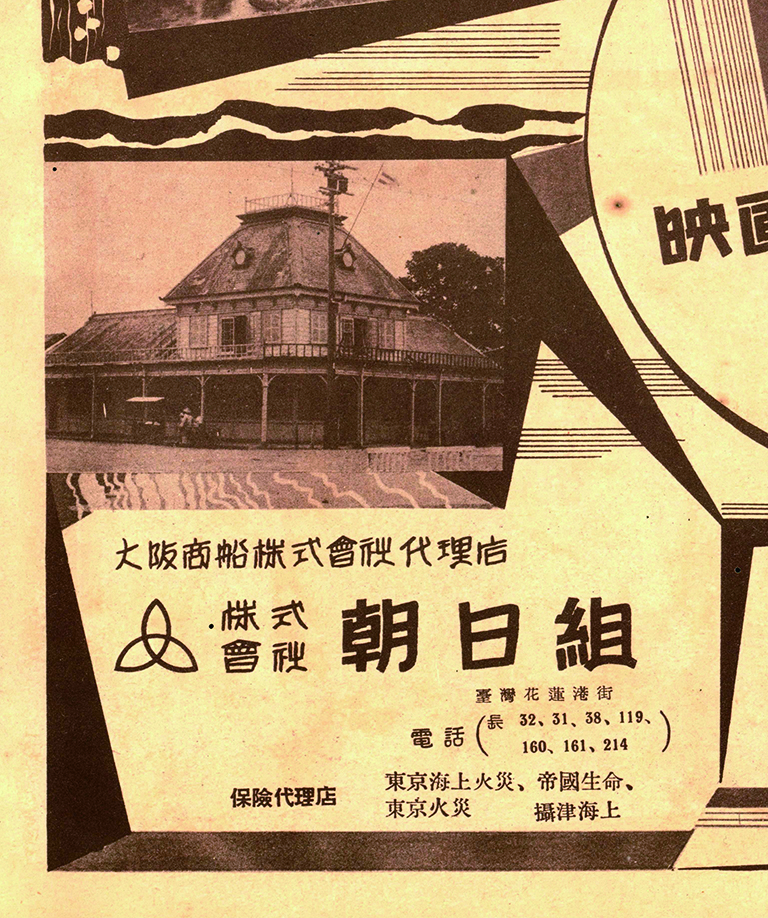

〈朝日組〉廣告。賀田組為朝日組的前身,賀田組在1899年(明治32年)時在花蓮經營事業,版圖擴及樟腦、製糖以及拓殖開墾。1906年(明治39年),賀田組為了響應臺灣總督府所發起的移民政策,自日本福島縣、愛媛縣,招募農民移民到花蓮的吳全城、加禮宛和鳳林。賀田組於1922年(大正11年)將產權移轉給代理大阪商船的保險業者「朝日組」。(建檔單位:花蓮縣文化局 @ 國家文化記憶庫)

又比如小說末尾,寫到蕉葉認識了好友田時太郎,兩人聊天提及日後要當律師,也說到蕉葉出身臺灣,曾經當過苦力:

蕉葉忍不住大笑起來,「放心吧!苦力不會需要律師的!」

「為什麼?」

「因為不論對苦力和生蕃做什麼,大家都不覺得違法呀!」

話說得輕巧甚至帶有幽默,卻道出沉痛現實:就連法律也沒有納入被殖民者的位置。沒有法律的位置,即便依然可以活下去、可以努力出人頭地,內在卻始終擺脫不了惶惶惘惘的困頓。

誤以為憑靠一己努力,就能跳脫或是推翻外在結構性的限制,這樣的想法太過天真;偏偏,不去實際走過一遭,也無法體悟到這份天真。無怪乎,之後成為鬼魂的樹/青山嵐/Kilang的態度,不是積極地批判介入,或是高舉某些價值,而是一種過於老成世故的經驗談:「雖然已經過了一百年,雖然世界好像變了非常多,但生蕃依舊是生蕃吧。你會感覺這麼厭煩,這麼困擾,不就是因為你們的背景差太多了嗎?(中略)你不知道怎麼處理的話,就不要處理。沒辦法說友善的話,那就不要說話。」令人玩味的是,如此消極的態度,很難讓人想像他的身分是一名棒球運動選手。

➤接近棒球卻遠離了故鄉

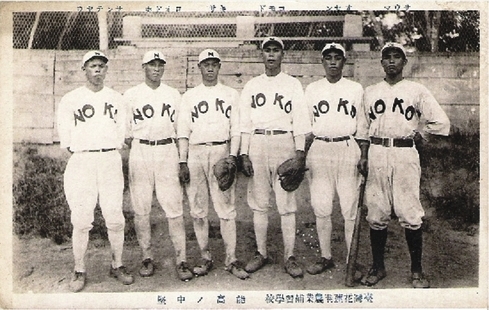

小說的一大主軸為如今被視為「國球」的棒球/野球,而其原型本事,就是高砂棒球隊與能高團。在故事裡,想要籌組棒球隊的日本殖民墾殖者是希望藉此來宣傳花蓮、臺東的開墾價值,這目的其實和當代建構的棒球史敘事頗為類近,都帶有或多或少強調民族激情、本質化在地特色的意圖。然而,在小說提供的原住民族視角當中,這樣的內涵卻鮮少見到,更多的是純粹的、對於這種運動與競技本身的專注。

換句話說,棒球/野球這個符號,本身就具有多重向度,它可以是凝聚民族激情的工具,可以是藉此出人頭地的跳板,可以是娛樂或興趣,但也可以就只是運動本身。正因為各方意圖交匯、凝聚於此,才使得這個符號如此重要,而小說卻隱然戳中了其中的同床異夢。

1923年能高團,左起杉提楊、羅道厚、紀薩、辜茂得、阿仙、查屋馬(圖源:wikipedia)

我不禁再聯想到另一部近期的電影《罪人》。電影裡有段劇情談到了宗教之於被殖民者的意義,當中的角色雷米克——他是一個活了超過千歲、出身愛爾蘭的吸血鬼,其文化曾受到基督宗教的侵襲——提到:「我討厭這些強加在我身上的宗教,但聽到它經文裡的文字時還是很感動。」這意指,宗教可能被殖民者利用作維持統治秩序的工具,但它所提供的慰藉、給予心靈的激勵與提升,卻也同樣真切。

在《蕉葉與樹的約定》裡,棒球就彷彿扮演宗教那樣的角色,一方面,透過棒球,樹與蕉葉在專注運動技藝的過程裡磨練心志,也因此獲得一條改變人生際遇的道路,得以去到日本、改日本名;但另一方面,也是因為棒球,才致使兩人與故鄉漸行漸遠。甚至在樹死前內心還曾感嘆:「他想告訴蕉葉,現在他非常懊悔。(中略)何必在他們的世界裡競爭?」

學者們早已指出殖民與現代性密不可分,宛若雙面利刃。如何蒙其利而避其害,未必一次就能上手。這是為什麼我們需要歷史,方能從中汲取教訓。小說的時空橫跨許多年,安排了現當代的故事軸,還刻意讓其朗與Kilang同名且身分背景相似,形成對照與呼應。這樣的設計彷彿就暗示著歷史的悲劇既已鑄成,無從更改,但後世的人們有辦法以當下的選擇及作為來造就不同的未來。

令人玩味的是,小說結尾,一人一鬼反倒是一同離開家鄉花蓮,返抵小說開頭的京都,像是繞了一圈,回到原點——但回到原點,並不等於維持著原樣。小說人物探尋歷史線索走了一趟,無形的成長存乎內心,也得到昇華;而讀者跟著文字敘事走了一趟,也彷彿贖回了曾經遺落的名字,找到回家的路。●

|

蕉葉與樹的約定 蕉葉與樹的約定

Makaketonay to paloma’

作者:Nakao Eki Pacidal

出版:鏡文學

定價:470元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:Nakao Eki Pacidal

太巴塱部落阿美族人。荷蘭萊頓大學歷史學博士研究。定居荷蘭,以寫作、翻譯、研究為主業,並長期參與國際原住民族運動。擅長歷史小說及原住民文學,曾獲台灣文學獎原住民短篇小說獎,於鏡文學平台已發表十餘部小說,懸疑、推理、言情等類型亦為重要元素。

出版小說:《絕島之咒》、《她的右腦與粉紅色的大象》、《韋瓦第密信》

翻譯著作:《地球寫了四十億年的日記》、《公司男女》、《西班牙人的台灣體驗:一項文藝復興時代的志業及其巴洛克的結局》、《故道:以足為度的旅程》、《大地之下:時間無限深邃的地方》、《色爾瑪:逃離希特勒魔掌,卻成毛澤東囚徒》、《野性之境》

Makaketonay to paloma' 為阿美族語,意思是:互相承諾帶彼此回家。

|

Tags:

「名字一旦被奪走,就再也找不到回家的路。」

這是《神隱少女》當中白龍對千尋說的經典台詞,像是咒語,帶著魔幻與浪漫。但是何以名字和回家彼此攸關?有些論者單純將之視為一種奇幻設定,也有論者將之比附到日本傳統的言靈信仰,強調語言與名字的重要云云。

有趣的是,讀Nakao Eki Pacidal《蕉葉與樹的約定》時,我竟聯想起這句話,彷彿兩者可以互為註解:名字,其實就寄寓著一個人的出身與來處。

➤穿梭時代之名

《蕉葉與樹的約定》也同樣是一部關於「回家」的小說。開啟故事的阿美族青年其朗,是位野球留學生,在假期返臺前夕,他意外撿到一塊有鬼魂憑依的石頭,而那鬼魂的名字竟同樣是Kilang——即阿美族語「樹」之意——而鬼另有日本名青山嵐。

其朗與好友小薰協力探尋鬼魂的身世,進而觸碰到一段曾經發生在日治時期,圍繞著樹/青山嵐、蕉葉/青山半次、莎莎展開的美麗而蒼涼的故事:樹與蕉葉因為具有打棒球的天分,得到去日本留學的機會,沒想到歷經艱辛,結局卻是四散分離。

為何樹的鬼魂徘徊不去?真相與眾人的下場究竟是什麼?這些謎團成為故事強勁的動機,充滿閱讀趣味。

儘管「名字」或「失去名字」並未成為前景——當然,有人物改名的情節,但這並未成為推動故事進展的關鍵元素——這件事情卻仍展現在每個細節裡:相較於兩個主要核心的角色,其他角色的稱呼大多十分固定且單一;然而小說中要指涉Kilang時,有以羅馬字母拼寫,有日文片假名的キラン,有稱樹,也有稱嵐或Ran San等等,而另一主要角色蕉葉的相關情節也是如此。

如何(被)稱呼,直接反映著角色的狀態,以及如何(被)看待;這關乎身分,關乎權力,當然也關乎記憶與歷史。稱呼的多變與不穩定性,一方面代表著角色隨著故事進展而發生的轉變,另一方面,卻也暗示著原住民族長久被他者化、受人翻弄而無法遂行主體意志的處境。

➤殖民感受只需刺那一下

讀這部小說經常有種「『錦』裡藏針」的感受:故事如錦緞一般,以優美如詩的文字、個性立體的人物造型織就,吸引人撫觸,卻忽然就感受到一種尖銳。那當然潛藏著批判的意識,但這批判卻不是以窮追猛打的姿態展現,同時,故事裡也不輕易將問題化約。我想這部小說最優秀且動人之處也就在於此了,它有意識地拒絕刻板與二元對立化的想像,方能穿透表象,深入核心,勾勒出讓讀者感同身受的複雜困境,進而與小說中的人物有所共感。

比如莎莎面對朝日組梅野先生的態度。一開始,梅野的形象開明、和藹,完全不像是他手下的工頭或其他日本人對原住民百般虐待蔑視,反倒是特別善待,尤其是守護照顧他起居的莎莎;然而,當梅野遭遇低潮與寂寞侵襲,最終仍是出手染指了莎莎。縱使之後,他甚至願意帶莎莎到日本生活,但從莎莎的視角卻有所醒悟:「儘管梅野一直對她很好,她心底深處還是畏懼這個男人。」

或許她真正畏懼的是那個結構上始終無法消彌的不對等權力位階:無論人有多「好」,但只要處於一個可以任意行使權力、將別人他者化的位階(可能是殖民者、主人,或者是男人),就難保會有恣意遂行權力的那麼一瞬間——而即使僅僅只有過那麼一瞬間,傷害依舊確切。

又比如小說末尾,寫到蕉葉認識了好友田時太郎,兩人聊天提及日後要當律師,也說到蕉葉出身臺灣,曾經當過苦力:

話說得輕巧甚至帶有幽默,卻道出沉痛現實:就連法律也沒有納入被殖民者的位置。沒有法律的位置,即便依然可以活下去、可以努力出人頭地,內在卻始終擺脫不了惶惶惘惘的困頓。

誤以為憑靠一己努力,就能跳脫或是推翻外在結構性的限制,這樣的想法太過天真;偏偏,不去實際走過一遭,也無法體悟到這份天真。無怪乎,之後成為鬼魂的樹/青山嵐/Kilang的態度,不是積極地批判介入,或是高舉某些價值,而是一種過於老成世故的經驗談:「雖然已經過了一百年,雖然世界好像變了非常多,但生蕃依舊是生蕃吧。你會感覺這麼厭煩,這麼困擾,不就是因為你們的背景差太多了嗎?(中略)你不知道怎麼處理的話,就不要處理。沒辦法說友善的話,那就不要說話。」令人玩味的是,如此消極的態度,很難讓人想像他的身分是一名棒球運動選手。

➤接近棒球卻遠離了故鄉

小說的一大主軸為如今被視為「國球」的棒球/野球,而其原型本事,就是高砂棒球隊與能高團。在故事裡,想要籌組棒球隊的日本殖民墾殖者是希望藉此來宣傳花蓮、臺東的開墾價值,這目的其實和當代建構的棒球史敘事頗為類近,都帶有或多或少強調民族激情、本質化在地特色的意圖。然而,在小說提供的原住民族視角當中,這樣的內涵卻鮮少見到,更多的是純粹的、對於這種運動與競技本身的專注。

換句話說,棒球/野球這個符號,本身就具有多重向度,它可以是凝聚民族激情的工具,可以是藉此出人頭地的跳板,可以是娛樂或興趣,但也可以就只是運動本身。正因為各方意圖交匯、凝聚於此,才使得這個符號如此重要,而小說卻隱然戳中了其中的同床異夢。

我不禁再聯想到另一部近期的電影《罪人》。電影裡有段劇情談到了宗教之於被殖民者的意義,當中的角色雷米克——他是一個活了超過千歲、出身愛爾蘭的吸血鬼,其文化曾受到基督宗教的侵襲——提到:「我討厭這些強加在我身上的宗教,但聽到它經文裡的文字時還是很感動。」這意指,宗教可能被殖民者利用作維持統治秩序的工具,但它所提供的慰藉、給予心靈的激勵與提升,卻也同樣真切。

在《蕉葉與樹的約定》裡,棒球就彷彿扮演宗教那樣的角色,一方面,透過棒球,樹與蕉葉在專注運動技藝的過程裡磨練心志,也因此獲得一條改變人生際遇的道路,得以去到日本、改日本名;但另一方面,也是因為棒球,才致使兩人與故鄉漸行漸遠。甚至在樹死前內心還曾感嘆:「他想告訴蕉葉,現在他非常懊悔。(中略)何必在他們的世界裡競爭?」

學者們早已指出殖民與現代性密不可分,宛若雙面利刃。如何蒙其利而避其害,未必一次就能上手。這是為什麼我們需要歷史,方能從中汲取教訓。小說的時空橫跨許多年,安排了現當代的故事軸,還刻意讓其朗與Kilang同名且身分背景相似,形成對照與呼應。這樣的設計彷彿就暗示著歷史的悲劇既已鑄成,無從更改,但後世的人們有辦法以當下的選擇及作為來造就不同的未來。

令人玩味的是,小說結尾,一人一鬼反倒是一同離開家鄉花蓮,返抵小說開頭的京都,像是繞了一圈,回到原點——但回到原點,並不等於維持著原樣。小說人物探尋歷史線索走了一趟,無形的成長存乎內心,也得到昇華;而讀者跟著文字敘事走了一趟,也彷彿贖回了曾經遺落的名字,找到回家的路。●

Makaketonay to paloma’

作者:Nakao Eki Pacidal

出版:鏡文學

定價:470元

【內容簡介➤】

作者簡介:Nakao Eki Pacidal

太巴塱部落阿美族人。荷蘭萊頓大學歷史學博士研究。定居荷蘭,以寫作、翻譯、研究為主業,並長期參與國際原住民族運動。擅長歷史小說及原住民文學,曾獲台灣文學獎原住民短篇小說獎,於鏡文學平台已發表十餘部小說,懸疑、推理、言情等類型亦為重要元素。

出版小說:《絕島之咒》、《她的右腦與粉紅色的大象》、《韋瓦第密信》

翻譯著作:《地球寫了四十億年的日記》、《公司男女》、《西班牙人的台灣體驗:一項文藝復興時代的志業及其巴洛克的結局》、《故道:以足為度的旅程》、《大地之下:時間無限深邃的地方》、《色爾瑪:逃離希特勒魔掌,卻成毛澤東囚徒》、《野性之境》

Makaketonay to paloma' 為阿美族語,意思是:互相承諾帶彼此回家。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

延伸閱讀

現場》罕為人知!台灣棒球的花蓮大前輩:《追尋岡村俊昭》分享會

9次進軍甲子園的紀錄保持人岡村俊昭,是來自花蓮的阿美族葉天送。近日問世的《追尋岡村俊昭:熱血記者的台日百年棒球超級任務》,作者鄭仲嵐費時8年奔波於台日兩地尋訪,... 閱讀更多

人物》從職棒球員到基礎棒球教育工程推手:周思齊的棒球文化全壘打

閱讀更多

話題》從「不輸給日本人」到「一定要贏日本」:關於台日棒球百年牽絆的書籍 ft.世界棒球12強賽

閱讀更多