在這場新書座談裡,一個不斷重複出現的動詞是「找」。更準確來說,是要「找到這個點」,在宜蘭與桃園交界的深山裡,找到一個又一個人們曾經死亡的地方。

為了《西納列克Snaliq》這本併置小說和紀實寫作的作品,高俊宏在5年內.21次深入經常無路可走的山區,冰斧和徒手並用,親身爬過斷崖,以走向百餘年前的隘勇線,尋找原住民族人與日本軍警決戰的地方。「那條路真的是地獄,沒有人走了,只有山老鼠的布條,沒有人走,所以我必須要開路。」

「我要尋找的這個點呢」,他分享,「是你可以看到在日本的軍事地圖裡面,鞍部附近有架設一些山炮,日本佔領這個點以後就控制了卡奧灣群,這附近都是斷崖。」然而,1910年臨時搭建的隘勇線道路已經崩塌,所以高俊宏深入山區4次都未能找到文獻上提及的西納列克鞍部,只有一次找到「很接近那個點的、山的稜線」。他在該處搭建帳篷,就這麼獨自睡了一晚。

圖源:春山出版

不過,他反而找到了芃芃山上,泰雅族人一度反攻、圍困日本警察的地點:「日本的員警部隊是在芃芃山上的第四高地被包圍,已經開始把大炮都丟掉了,後來日本動用臺灣守備隊上去支援,才得以解圍。」他解釋,日本的警察部隊即使動用山炮,卻仍一度敗北,逼使日方動用正規軍隊支援。「你看到他們把那個瓶瓶罐罐整個都吊在掩堡外面,用來警戒,表示情勢是很緊張的。」

除了找到瓶罐之外,高俊宏也找到這場戰爭在此處留下的、令人意想不到的其他遺跡——比如一群「很老很老的櫻花樹」,推測是日本人於強勢取勝之後所種下的」。「很恐怖」,高俊宏如此形容他看到這些樹時的心情。「爬到那邊的時候坐下來,看到地上有粉紅色的花瓣,我抬頭看,才看到那是一整片的櫻花樹,大概也就是那時在炮臺上的日本人所種的。」

下山之後,高俊宏完成了這本前後共計有7位主角的創作。

「大家都在墜崖」,而這是有意義的互相投影

這7名角色的「命運是有種互相投影」。這場發表會的與談人、著有《沒口之河》一書的黃瀚嶢這樣解讀。

在這樣的山林裡,曾有這些不同的角色:比如彼時入山戰死的日本士兵,又比如部落裡當前的一位耆老,或者一位當代的森林研究者W。黃瀚嶢對在場聽眾解釋,耆老這樣的角色「可能承載著部落觀點的記憶,是可以跟祖靈溝通的」。

至於森林學家,黃瀚嶢則特別注意到這個角色並無姓名,只有英文字母代號。他好奇這樣的命名方式是否帶有某種象徵意涵:「他們是以一個西方知識系統進來,想要理性地管理山裡面的一切……各種東西就變成一個代號,我覺得多少有符合他們的身分。」不過他也強調,書中的W其實是反對科學管理的立場,與另一位C形成了對照。

圖源:春山出版

而這些角色的命運,就在此處交疊。套用黃瀚嶢的說法,就是故事線經常「互相映射」,互相有所對應,讀起來很迂迴。高俊宏就半開玩笑地提到:「大家都在墜崖,不知道為什麼。」

當然,作者本人是知道為什麼的,或者說,這些墜崖對他而言都是有意義的。

比如漆崎。大日本帝國的步兵大尉,率領部隊擔任攻佔台灣山林的先鋒部隊。書中,他這樣交代屬下:「這是最後一座山了,越過這座山,我們將功成身退。」但就在西納列克這最後一座山,帝國的大尉中了巨樹部落泰雅族人的埋伏,墜入了烏鴉溪谷。

在高俊宏的安排裡,漆崎偏偏是羽田的好友,而羽田的原型則是確有其人的藤村操——他是明治時期的菁英中學生,1903年在華嚴瀑布跳崖自殺,當時引起多名青年效法。最終,漆崎和羽田都分別死於臺灣與日本的河谷。

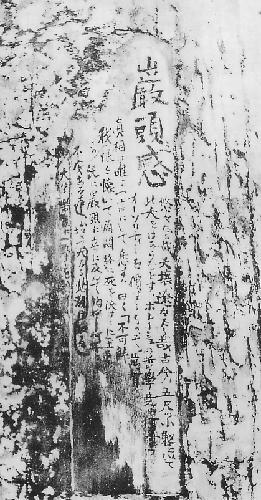

藤村操寫在華嚴瀑布旁水楢樹上的巌頭之感(圖源:wikipedia)

高俊宏也曾親自走訪藤村操自殺的華嚴瀑布。他和聽眾分享:「我去年帶學生去東京藝術大學訪問,抽空就去華嚴瀑布,去找藤村操跳下的地方。但現在都進不去了,日本人都把它隔離起來了。」

「藤村操跳下去之前曾經在樹上刻了一段話,那段話我有在書裡面收錄,其實是非常存在主義。在19世紀、20世紀初,整個日本在朝向工業化的帝國思想裡面,其實很難容忍存在主義這種『虛無』的思考。」後續,在漆崎投入日俄戰爭、接著攻進泰雅族部落的大日本帝國的年代裡,竟有一位青年早就在思索「最大的悲觀竟等於最大的樂觀」、「大家都生活在希望之中,這才是真正令人絕望的地方」,對於周遭的人來說,這是太過個人中心、也太過缺乏進步動力了。

「可是這很重要,因為它是某種『風景』,而不是『憂國』。在當時明治時期的日本,好像所有人都在擔慮這個國家,但是沒有人看到『風景』。」高俊宏以此總結漆崎與羽田兩位兒時玩伴之間的對比——而到了最後,在相反世界中的兩人竟也都死於山崖之下。

親身入山歷經瀕死狀態,不可能再做理所當然的旁觀者

高俊宏自陳,他在創作時經常思考的也是死亡。「確實,我覺得那個起心動念、在思考要用什麼角色來寫的時候,我是想『如果我迷路了、回不來了,我會想要寫什麼?』」

圖源:春山出版

這不是誇張的想像。書中沒寫到的是,他真的遭遇了瀕死的經驗。那時,高俊宏第一次上山尋找鞍部、尋找日本軍隊曾建起山炮掩堡的西納列克鞍部。為了減輕重量,他依循登山者攻頂前常用的方法,在途中將一些較重的裝備放進黑色垃圾袋裡,放在路邊、等到回程再取回。「我最致命的,就是把充電電池也放在那個黑色垃圾袋裡」,他回憶。下山途中,他驚覺自己偏離了原路,「偏離大概100多公尺。在山上100多公尺是很長的,甚至可能會翻過兩個稜線,最後我發現我的手機電量只剩下3%。」

「哇,那時候我真的就開始在想『欸我的遺書是要寫什麼』的這個問題」,高俊宏回憶當時的驚惶。迷路而又失去電力之後,體力也告枯竭,「下山的時候已經到了那種狀態,走十步就一定要停下來、走不下去。」也有些威脅來自於地貌,「我要經過一棵倒下來的扁柏,爬上去後,下來時我的背包卡到樹,所以頭上腳下往下滑。」最後,有賴「腳勾到一棵樹」,才終於終止了可能的危機。

對此,與談人黃瀚嶢則認為,這樣親身犯險的寫作準備,也導向了徹底不同的寫作邏輯。他提到,傳統上所謂山林書寫,有種「科普」的常規:「我查了所有的資料,我現在就依據我所見的風景,一個一個說給你聽,好像我是可以理所當然當一個旁觀者。」自然生態的書寫如此,文史踏查的書寫亦然。

圖源:春山出版

這其實也比較接近黃瀚嶢自己的寫作體驗:「我很少有機會經驗到那種荒野的感覺,因為我畢竟都是在既有的現代化基礎設施下,再稍微岔個路去看一下,就可以回返了,是非常非常安全的。」

「當然這樣的狀態之下就可以去建立一些知識系統,或者我可以去對照腦中的一些文本,慢慢去品味,甚至提出一種美學。」

但有賴最後成功用腳勾到一棵樹才能活著下山的寫作者,和山林、和自身創作的關聯就不會是這麼一回事。「可是剛剛大家看到老師的這種踏查,你在那種過程下沒有任何旁觀的可能,你的身體必須要隨時因應可能突如其來的死亡」,黃瀚嶢說。

的確,在書中高俊宏也這樣逼問自己:「如果不是為了趨近於死者,透過死亡去理解某種廣義的生命,那麼,對我而言,入山的意義在哪裡?寫作的意義又何在?」

去趨近死者,去祭祀亡魂,所以才必須入山寫作——在高俊宏的創作裡,他不是慢慢建立知識體系的旁觀者。為了「透過死亡去理解某種廣義的生命」,他必須親身到山林裡頭開路,去尋找曾經有人死去的、那一個又一個的點。●

|

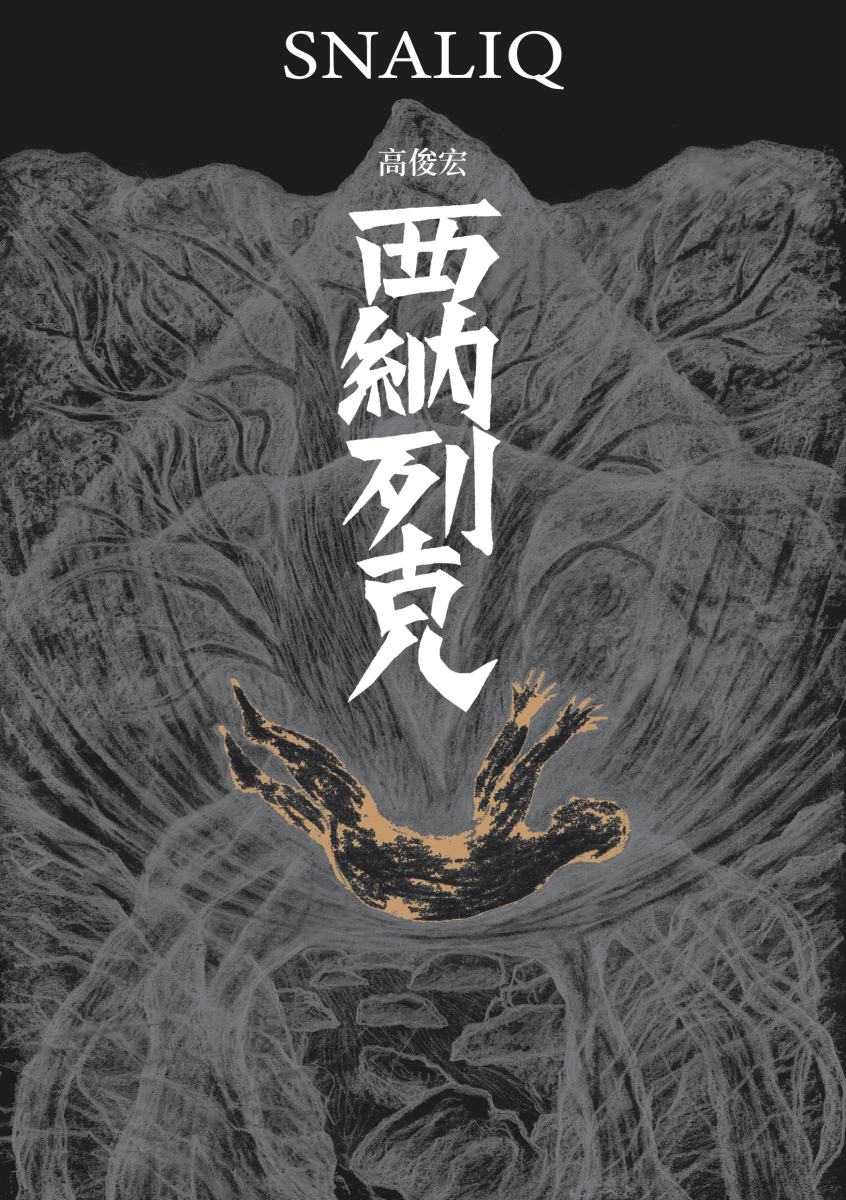

西納列克 Snaliq 西納列克 Snaliq

作者:高俊宏

出版:春山出版

定價:450元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:高俊宏

當代藝術創作、論述者。國立臺南藝術大學創作理論研究所博士,國立高雄師範大學跨領域藝術研究所副教授。1995年起舉辦過多次國內外個展、聯展,並於香港、英國、法國等地駐村。著有《Bubble Love》、《家計畫》、《公路計畫》、2016年非文學類暨年度最佳圖書獎「群島藝術三面鏡」系列(《諸眾:東亞藝術佔領行動》、《小說:臺籍日本兵張正光與我》、《陀螺:創作與讓生》)等書。高俊宏這幾年的藝術實踐,從東亞藝術行動者的考察、《廢墟影像晶體計畫》、關於近代臺灣山林的《橫斷記》,到與泰雅族大豹社事件有關的《拉流斗霸》,其作品關注議題圍繞著歷史、原民、書寫與生命政治。

|

Tags:

《西納列克Snaliq》作者高俊宏(左)與對談人黃瀚嶢

2021年Openbook好書獎得主高俊宏的最新著作《西納列克Snaliq》,是一本併置小說和紀實寫作的作品。本書的新書座談日前於台東晃晃書店展開,與談人是2023年以《沒口之河》同獲好書獎的黃瀚嶢。座談中兩人圍繞著歷史、記憶、山林、存在等元素進行分享,本文為精華摘要。

在這場新書座談裡,一個不斷重複出現的動詞是「找」。更準確來說,是要「找到這個點」,在宜蘭與桃園交界的深山裡,找到一個又一個人們曾經死亡的地方。

為了《西納列克Snaliq》這本併置小說和紀實寫作的作品,高俊宏在5年內.21次深入經常無路可走的山區,冰斧和徒手並用,親身爬過斷崖,以走向百餘年前的隘勇線,尋找原住民族人與日本軍警決戰的地方。「那條路真的是地獄,沒有人走了,只有山老鼠的布條,沒有人走,所以我必須要開路。」

「我要尋找的這個點呢」,他分享,「是你可以看到在日本的軍事地圖裡面,鞍部附近有架設一些山炮,日本佔領這個點以後就控制了卡奧灣群,這附近都是斷崖。」然而,1910年臨時搭建的隘勇線道路已經崩塌,所以高俊宏深入山區4次都未能找到文獻上提及的西納列克鞍部,只有一次找到「很接近那個點的、山的稜線」。他在該處搭建帳篷,就這麼獨自睡了一晚。

不過,他反而找到了芃芃山上,泰雅族人一度反攻、圍困日本警察的地點:「日本的員警部隊是在芃芃山上的第四高地被包圍,已經開始把大炮都丟掉了,後來日本動用臺灣守備隊上去支援,才得以解圍。」他解釋,日本的警察部隊即使動用山炮,卻仍一度敗北,逼使日方動用正規軍隊支援。「你看到他們把那個瓶瓶罐罐整個都吊在掩堡外面,用來警戒,表示情勢是很緊張的。」

除了找到瓶罐之外,高俊宏也找到這場戰爭在此處留下的、令人意想不到的其他遺跡——比如一群「很老很老的櫻花樹」,推測是日本人於強勢取勝之後所種下的」。「很恐怖」,高俊宏如此形容他看到這些樹時的心情。「爬到那邊的時候坐下來,看到地上有粉紅色的花瓣,我抬頭看,才看到那是一整片的櫻花樹,大概也就是那時在炮臺上的日本人所種的。」

下山之後,高俊宏完成了這本前後共計有7位主角的創作。

「大家都在墜崖」,而這是有意義的互相投影

這7名角色的「命運是有種互相投影」。這場發表會的與談人、著有《沒口之河》一書的黃瀚嶢這樣解讀。

在這樣的山林裡,曾有這些不同的角色:比如彼時入山戰死的日本士兵,又比如部落裡當前的一位耆老,或者一位當代的森林研究者W。黃瀚嶢對在場聽眾解釋,耆老這樣的角色「可能承載著部落觀點的記憶,是可以跟祖靈溝通的」。

至於森林學家,黃瀚嶢則特別注意到這個角色並無姓名,只有英文字母代號。他好奇這樣的命名方式是否帶有某種象徵意涵:「他們是以一個西方知識系統進來,想要理性地管理山裡面的一切……各種東西就變成一個代號,我覺得多少有符合他們的身分。」不過他也強調,書中的W其實是反對科學管理的立場,與另一位C形成了對照。

而這些角色的命運,就在此處交疊。套用黃瀚嶢的說法,就是故事線經常「互相映射」,互相有所對應,讀起來很迂迴。高俊宏就半開玩笑地提到:「大家都在墜崖,不知道為什麼。」

當然,作者本人是知道為什麼的,或者說,這些墜崖對他而言都是有意義的。

比如漆崎。大日本帝國的步兵大尉,率領部隊擔任攻佔台灣山林的先鋒部隊。書中,他這樣交代屬下:「這是最後一座山了,越過這座山,我們將功成身退。」但就在西納列克這最後一座山,帝國的大尉中了巨樹部落泰雅族人的埋伏,墜入了烏鴉溪谷。

在高俊宏的安排裡,漆崎偏偏是羽田的好友,而羽田的原型則是確有其人的藤村操——他是明治時期的菁英中學生,1903年在華嚴瀑布跳崖自殺,當時引起多名青年效法。最終,漆崎和羽田都分別死於臺灣與日本的河谷。

高俊宏也曾親自走訪藤村操自殺的華嚴瀑布。他和聽眾分享:「我去年帶學生去東京藝術大學訪問,抽空就去華嚴瀑布,去找藤村操跳下的地方。但現在都進不去了,日本人都把它隔離起來了。」

「藤村操跳下去之前曾經在樹上刻了一段話,那段話我有在書裡面收錄,其實是非常存在主義。在19世紀、20世紀初,整個日本在朝向工業化的帝國思想裡面,其實很難容忍存在主義這種『虛無』的思考。」後續,在漆崎投入日俄戰爭、接著攻進泰雅族部落的大日本帝國的年代裡,竟有一位青年早就在思索「最大的悲觀竟等於最大的樂觀」、「大家都生活在希望之中,這才是真正令人絕望的地方」,對於周遭的人來說,這是太過個人中心、也太過缺乏進步動力了。

「可是這很重要,因為它是某種『風景』,而不是『憂國』。在當時明治時期的日本,好像所有人都在擔慮這個國家,但是沒有人看到『風景』。」高俊宏以此總結漆崎與羽田兩位兒時玩伴之間的對比——而到了最後,在相反世界中的兩人竟也都死於山崖之下。

親身入山歷經瀕死狀態,不可能再做理所當然的旁觀者

高俊宏自陳,他在創作時經常思考的也是死亡。「確實,我覺得那個起心動念、在思考要用什麼角色來寫的時候,我是想『如果我迷路了、回不來了,我會想要寫什麼?』」

這不是誇張的想像。書中沒寫到的是,他真的遭遇了瀕死的經驗。那時,高俊宏第一次上山尋找鞍部、尋找日本軍隊曾建起山炮掩堡的西納列克鞍部。為了減輕重量,他依循登山者攻頂前常用的方法,在途中將一些較重的裝備放進黑色垃圾袋裡,放在路邊、等到回程再取回。「我最致命的,就是把充電電池也放在那個黑色垃圾袋裡」,他回憶。下山途中,他驚覺自己偏離了原路,「偏離大概100多公尺。在山上100多公尺是很長的,甚至可能會翻過兩個稜線,最後我發現我的手機電量只剩下3%。」

「哇,那時候我真的就開始在想『欸我的遺書是要寫什麼』的這個問題」,高俊宏回憶當時的驚惶。迷路而又失去電力之後,體力也告枯竭,「下山的時候已經到了那種狀態,走十步就一定要停下來、走不下去。」也有些威脅來自於地貌,「我要經過一棵倒下來的扁柏,爬上去後,下來時我的背包卡到樹,所以頭上腳下往下滑。」最後,有賴「腳勾到一棵樹」,才終於終止了可能的危機。

對此,與談人黃瀚嶢則認為,這樣親身犯險的寫作準備,也導向了徹底不同的寫作邏輯。他提到,傳統上所謂山林書寫,有種「科普」的常規:「我查了所有的資料,我現在就依據我所見的風景,一個一個說給你聽,好像我是可以理所當然當一個旁觀者。」自然生態的書寫如此,文史踏查的書寫亦然。

這其實也比較接近黃瀚嶢自己的寫作體驗:「我很少有機會經驗到那種荒野的感覺,因為我畢竟都是在既有的現代化基礎設施下,再稍微岔個路去看一下,就可以回返了,是非常非常安全的。」

「當然這樣的狀態之下就可以去建立一些知識系統,或者我可以去對照腦中的一些文本,慢慢去品味,甚至提出一種美學。」

但有賴最後成功用腳勾到一棵樹才能活著下山的寫作者,和山林、和自身創作的關聯就不會是這麼一回事。「可是剛剛大家看到老師的這種踏查,你在那種過程下沒有任何旁觀的可能,你的身體必須要隨時因應可能突如其來的死亡」,黃瀚嶢說。

的確,在書中高俊宏也這樣逼問自己:「如果不是為了趨近於死者,透過死亡去理解某種廣義的生命,那麼,對我而言,入山的意義在哪裡?寫作的意義又何在?」

去趨近死者,去祭祀亡魂,所以才必須入山寫作——在高俊宏的創作裡,他不是慢慢建立知識體系的旁觀者。為了「透過死亡去理解某種廣義的生命」,他必須親身到山林裡頭開路,去尋找曾經有人死去的、那一個又一個的點。●

作者:高俊宏

出版:春山出版

定價:450元

【內容簡介➤】

作者簡介:高俊宏

當代藝術創作、論述者。國立臺南藝術大學創作理論研究所博士,國立高雄師範大學跨領域藝術研究所副教授。1995年起舉辦過多次國內外個展、聯展,並於香港、英國、法國等地駐村。著有《Bubble Love》、《家計畫》、《公路計畫》、2016年非文學類暨年度最佳圖書獎「群島藝術三面鏡」系列(《諸眾:東亞藝術佔領行動》、《小說:臺籍日本兵張正光與我》、《陀螺:創作與讓生》)等書。高俊宏這幾年的藝術實踐,從東亞藝術行動者的考察、《廢墟影像晶體計畫》、關於近代臺灣山林的《橫斷記》,到與泰雅族大豹社事件有關的《拉流斗霸》,其作品關注議題圍繞著歷史、原民、書寫與生命政治。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

延伸閱讀

2021Openbook好書獎.年度中文創作》拉流斗霸:尋找大豹社事件隘勇線與餘族

閱讀更多

人物》敲開高山植物跨時空的大門:專訪《橫斷臺灣》作者游旨价

閱讀更多

書評》一個Teywan(平地人)的閱讀筆記:讀《我長在打開的樹洞》

閱讀更多