《自由.穿越 陳弘耀》紀念展以《大西遊》、《一刀傳》、《赤狐》、《時間遊戲》為核心,結合短篇作品的版本對比,實物化的造型構思以及插畫圖像的跨域演繹,展現出創作者自啟蒙、從業、探索乃至於昂首前行的歷程。我們可以從中看見,一位專業人士怎麼在藝術上作為自己,但更教人動容的,其實是他始終凝視「漫畫」本身,始終在追求成為自己的道路上,謹記讀物與讀者理當同在。

➤從遠方啟程

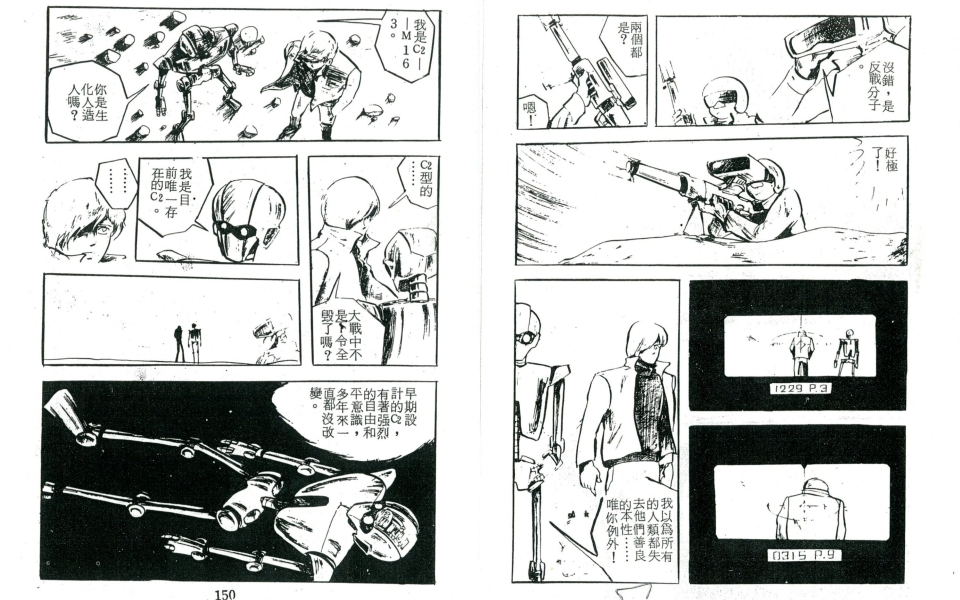

通往展場的階梯右側,展示了1981年,陳弘耀17歲時完成的短篇作品《末日》。從軍方儀表到人機世界,從漸變框格到黑白調度,相較於後來的手筆,這16頁技法嫻熟的科幻故事,顯然不管在造型或表現形式上,都帶有濃厚的日式調性。比較直觀的解釋,是少年不只仰望心儀的作者、作品,更在模仿及內化時嶄露出難得的才華。但事實是,這份心儀指向的,還包括一組自成體系,自終戰以來累積了逾30年的圖像敘事專業。

1980年代,國內出版業者持續應對漫畫審查制度,以翻印日本作品的方式拓展經營。儘管創作者們一度推進「漫畫清潔運動」,反對外來內容帶給產業、社會的影響(1982),後續的「全國漫畫大展」(1983)、「全國漫畫大擂台」(1984)等創作賽事,也吸引了愛好者投入,將漫畫話題帶到更多人眼前,但隨著閱讀市場備受填充,國人對於「漫畫」的樣態想像和審美意識,也逐漸傾向以手塚治虫為代表的表現形式,固著出特定的認知。

究竟該追仿心中推崇的典範,還是嘗試做出個人特色?不難想像,此時投身實務的創作者,或將隨著入行、立業,面對名為「風格」的自我提問。

《末日》

➤往東方西行

走進展場,與左側創作者年表、生平事蹟對向相望的右側展區,以「科幻魂與想像力噴發」為總述,呈現出1986年發表於《歡樂》漫畫半月刊的《大西遊》。如果不計1983年時,因為兵役問題而只與《百科文化》合作一回的《一刀傳》,這部以星際冒險重構西遊故事的作品,是陳弘耀首次進行長篇連載。

1985年,中時報系延續「全國漫畫大擂台」的因緣,發行純國人陣容的原創漫畫雜誌《歡樂》。由於漫畫部份綜攬四格、單幅、連環等形式,刊物不僅內容多元,也體現出創作者對於非日式表現的追求。以連環創作而言,此時大致形成歐美系、個人系兩種手法路徑。

前者分別在敘事節奏、演出邏輯與圖像設計上,貼近歐美漫畫以每格畫面各為主體的思維,從而逐格強調圖像細節、個性化造型及角色表情反應,將張力與張力做出結果式串連,形成跳接感鮮明的閱讀體驗。後者則試圖自行整合不同脈絡,例如兼用水墨、油彩技法塑造意象化、情境化的餘韻式表達,抑或以歐美式圖像搭配走格管理、效果線、漫畫符號(如:青筋、汗滴、蒸氣……)等日式手法,創造出更可能接近大眾、調動其閱讀慣性的視覺內容。

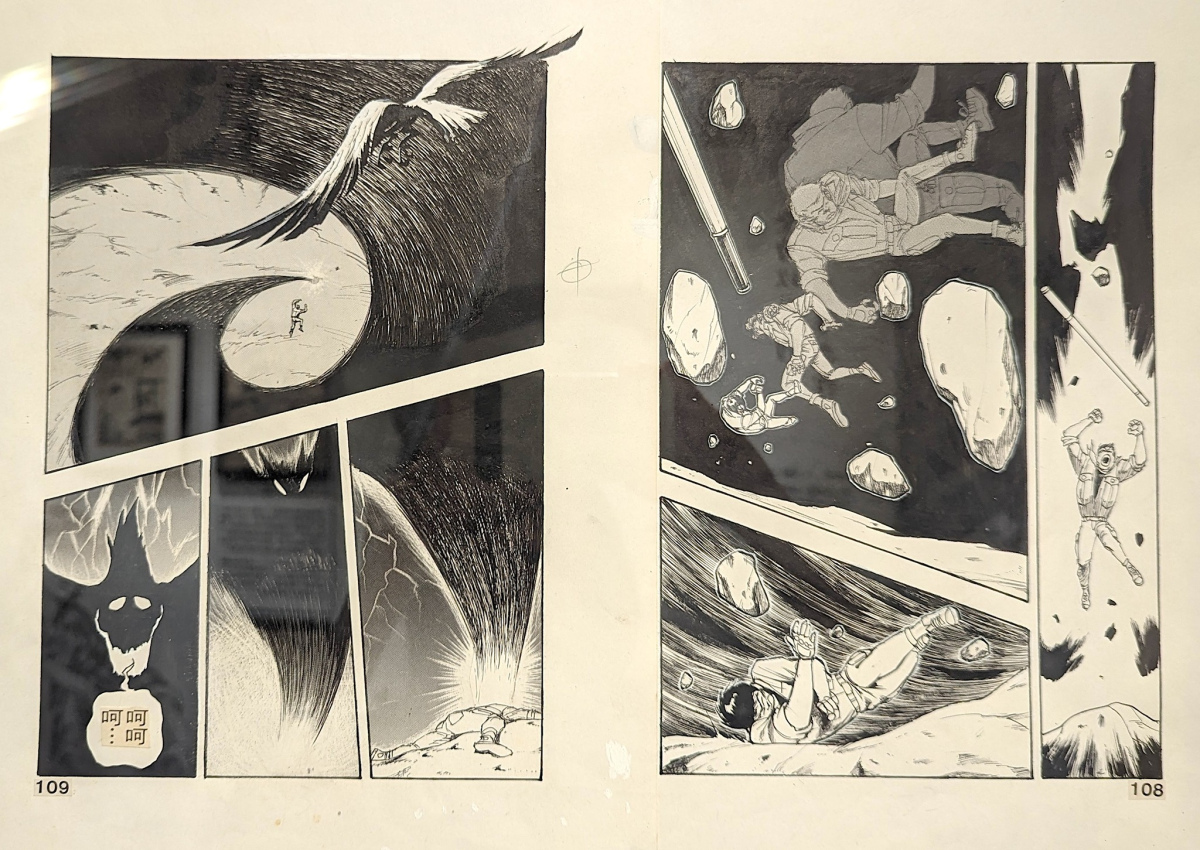

展出牆面上,一組合計2頁的原稿,演繹了悟空因雷擊而縮小、倒地之後,如來法師以黑影之姿旋入場中、現身邪笑的光景。從呼應落雷動態的窄長畫面,到斜切底邊、頂邊烘托出的時間感及方向性,這7個畫格,說明了創作者如何利用間距(間白)安排資訊段落,如何借助框格的尺寸、形狀及佔比,引導讀者順利觸及意涵,產生思緒及感受。相比之下,另一組表現悟空遇襲時召喚筋斗雲、及時騰空避過的內容,則明顯加大了跨度,需要讀者投入更多補間想像。

筆線化的細節,魄力十足的全頁、跨頁場面,豐富的角色情態,流暢錯位的線性敘事結構……近40年後回看,大膽奔放的《大西遊》,其實更是一組不願妥協的成果。「宇宙西遊記」看似翻案改編,實則配合了歐美漫畫筆意的融用,提供了讀者耳熟能詳的理解方向。也因為必須顧及閱讀與消化,所以相當程度地保留了日式敘事的整體性及連續感,堅持力所能及的平衡。

《大西遊》

➤一刀併陳

《一刀傳》展區與《大西遊》平行,藉由一幅明末陳一刀在台北市屋頂俯瞰街景的畫面,呈現出這部1989年發表於《星期漫畫》週刊的武俠穿越劇,曾經透過兩位時空互換的同名主角,帶來多麼別開生面的想像。

1989年,歷經《歡樂》停刊(1988)的時報文化,發行了另一本國人原創漫畫雜誌《星期漫畫》週刊。其間調整了《歡樂》同步刊載多類型作品的模式,改為集中連載多篇連環漫畫,提供更多劇情體驗。此外也減少了報導、通訊等文字型內容,令漫畫「雜誌」的複合概念進一步回歸作品,不再作為「集合很多種漫畫」或「集合較多漫畫與其他內容形式」的存在。

不過,由於審查制度、出版禁令皆隨著解嚴廢止(1987),《漢堡漫畫》月刊、《周末漫畫》週刊等本土刊物的出現,以及各家日漫翻印業者的檯面化進軍,也再次強化了市場競爭的程度及密度,催促創作者關注讀者需求及其閱讀滿足的根本成因。

《大西遊》與《一刀傳》展區

作為令讀者惦記後續發展逾30年的作品,《一刀傳》醒目於當時的內容新意自然不在話下。但值得留意的是,由於古今對映的前提,使得萬曆世界的兵刃、衣甲、山林、屋宇,現代都會的水泥建築與車、槍、燈火,都需要細緻、寫實的刻劃來構築差異,因此作品本身的視覺處理及表現方式,也揭示出了作者對於「漫畫」機轉的修持。

事實上,儘管作品當時已經以每兩週16頁的節奏,在週刊上進行雙週式連載,但綜觀全篇,卻依然能看出工期的緊迫,以及創作者如何在壓力中謹守敘事底限,為讀者鞏固享受故事的權利。

展出內容中,一組連續兩頁的第5回原稿,描述了主角趁眼鏡男子講電話時,探查屋內、躍樓而下的情景。可以發現,雖然相較於其他場面,這場室內戲充滿許多白色區塊,似乎在黑白漫畫以「黑」為「有」的前提下,沒有太多地方值得著眼。但經由分配黑色物件所形成的重心效果,卻有機結合了對話框的位置及大小落差,構成了引導讀者順暢閱讀的視覺動線,令情節當下的情境氛圍也得以煥發。

《一刀傳》

例如第1頁第3格中,畫面先以主角的黑髮形成優先視覺落點,再搭配較大對話框,令讀者第二時間才把注意力移往角色表情和尺寸較小的左側對話框。這樣一來,便能確保「有,他剛回來。」的聲音出現時間早於主角凝視對講機話筒、無語狐疑的舉動,令「一方如常行止,一方丈二金剛摸不著頭腦」的情境躍然紙面。

同理,第5格中,也因為有主角的黑髮作為視覺錨點,所以讀者便會隨著視線軌跡,在優先讀取「好……你等等我叫他。」的下個瞬間,捕捉到他背對聲音、背對室內、往下方看等資訊,然後再意識到外邊的夜色及街景,與「往下看」化合出「看著樓下」的概念。

這種對於技法原理的掌握,使得《一刀傳》不只令讀者「閱讀」,更帶來一定程度的沉浸體驗。無論能否以「電影感」一詞統稱,這些隱藏在具體畫面中的抽象知覺,或許才是畫技之外,真正令角色在舞刀、登樹、縱身、躍車時,總能栩栩如生的原因。

固然從現代漫畫的角度來看,這些對於讀者心理活動、視線、知覺的計算和運用,早已成為專業素養的一環。但知其然、願意做與能貫徹卻終究有所區別,遑論身在漫畫文化、體系都還未成熟的環境裡,以自學的方式,推敲一切更好表達、更好讀懂的圖像訣竅。

➤真假之交

從《一刀傳》展區的尾端轉身,能看見《赤狐》故事中壯麗的山巒。這雖然不是一部完整連載的作品,只在1995年的《High都市漫畫休閒誌》月刊上發表了少量內容,但極致精密的製圖筆法,卻有如徹底反思「漫畫」的視覺本質,不只解構了它簡筆化、線條化的符號傳統,也對日式作品延伸的表現體系提出新議。

1992年6月12日,我國新著作權法正式實施。在此之前,外國作者、作品不受法規保護,臺灣出版業者可以自行翻譯、出版,甚至主張編譯結果的版權歸屬。鑑於新法施行後,所有外稿都要依循代理程序取得正式授權,業內陸續整備資源,改以新裝推出《寶島少年》、《新少年快報》、《TOP熱門少年》、《公主》、《開心少女》等正版期刊。加上如同《神氣少年》(尖端出版社)一般,希望集結國人原創的刊物,以及如同《High都市漫畫休閒誌》(時報文化)一般,嘗試同時推廣實驗性原創及歐美系作品的刊物,及至1995年,國內漫畫期刊已發行近30種。不僅把競爭強度推向新高點,也令漫畫表現、讀者需求與創作追求的交互關係,成為業界必須面對的現實課題。

「如果重新設計寫實和寫意的用法,有沒有可能,創造出更直觀、更有效的漫畫敘事呢?」彷彿聽見創作者如此發問,《赤狐》裡一切可被看見的人、景、器、物,都帶有細膩的光影、筆觸,以及兩者交織形成的面狀質感。以圖像而言,寫實、寫意的核心差異,在於寫實不只畫得像,更能在「重現」既有印象給讀者的時候,使其調動體感記憶,意識到相關部位的質地及量感。寫意的「重現」過程則或有間接,讀者無法即刻完成準確的印象對位,需要透過辨識、聯想等跟進環節加以補完。

這便是為什麼以「寫意」手法表現的事物,往往容易令人感受到難以言喻的觸動。因為一旦讀者投入時間進行補完,停留於畫面的視線將必然經歷「沒看見東西→看出事物」的知覺反差。而知覺反差帶來的感官衝擊,也將在讀者理解出認知的同時,使其意識到更多有關於眼前事物的已知資訊,令整段用於反應的讀取時間,形同一次立體而飽滿的感思體驗。

《赤狐》展區一角。

所以那片角色從馬背遠眺的山景,無論映作牆面或書頁,都能順利地在「寬廣」之外,激起觀看者心中名為「壯闊」、「蒼茫」、「天涯」的波瀾。因為誰都知道,所謂遠行,終將獨自經歷風塵、風雪、風波共構的起伏,甚至都能看見可能出現的光景。換言之,一定程度上,「寫意」其實已經觸及符號化的讀取模式。而有趣的是,這組機制在本就圖、符共成的漫畫系統裡,仍留有很多開發空間。

以同樣淵源於時報文化的創作者鄭問為例,過去國人漫畫中的寫意表現,存在大量融接於角色身軀、景物的案例,也就是直接以成像結果作為物像本身。但換個角度來看,如果可以同時對讀者輸出質感明確的物像和需要補完的閱讀進程,是不是就既能調動視覺量感,又能以感官衝擊帶動思覺體驗了呢?在《赤狐》中,所有視覺物件的形與象,都被超越漫畫規格的細節筆觸鐫刻出體貌及輪廓。

但另一方面,其間所有明暗、皺褶、紋理與輕重,卻又悉數使用氤氳般的灰階變化加以表現,形成類似水墨滲染後的深淺層次。這樣的結果,使得每組可被清晰讀取的圖像內裡,又包括了可供辨察、聯想的部份。於是嶙峋的面容凹陷出了風霜,崎嶇的山石峭起了厚重,衣帛、布匹也一一裹揉出了拉扯……事實是,當原本抽象、縹緲的「感覺」被轉化成某種可捕捉的視覺徵象,即使繪製目的不全然是仿現物理質感,諸多寫意式的聯想成效,依然能帶給觀者極其寫實的體驗。

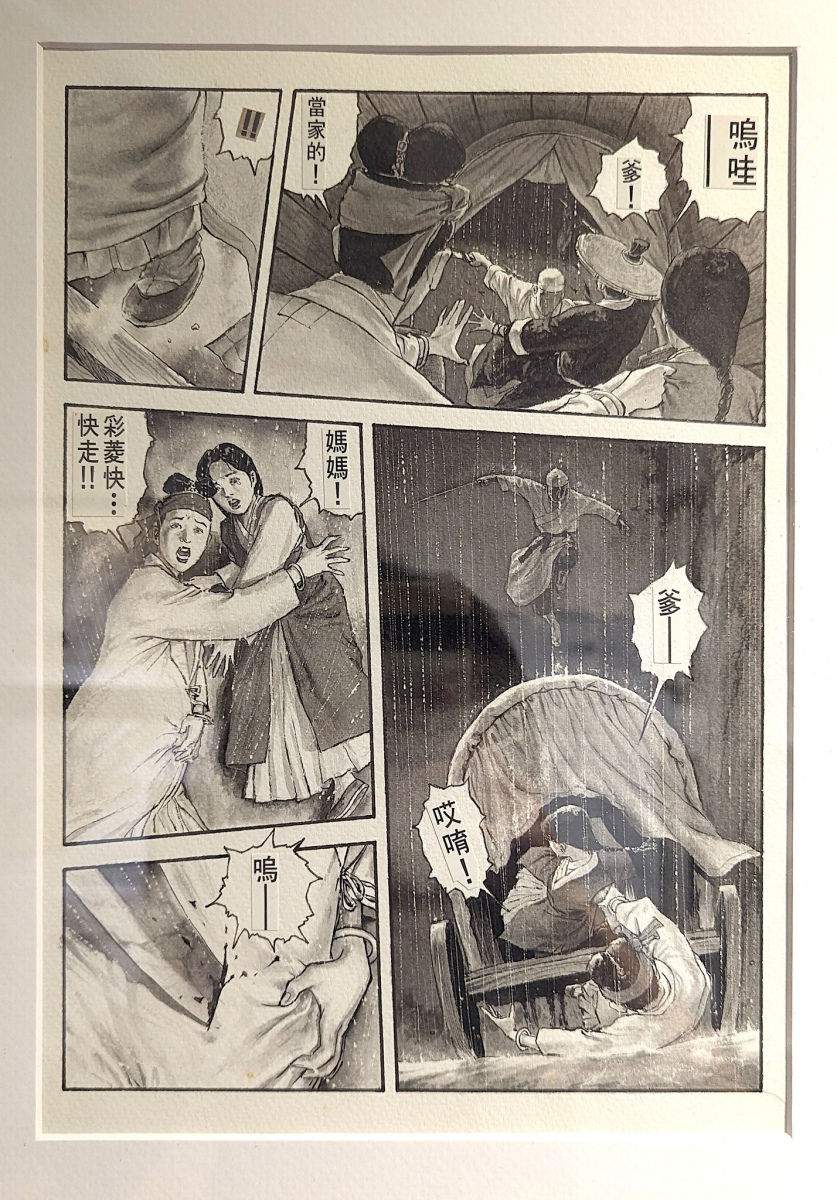

第三面展牆上,一組雨夜裡賊人劫車的原稿,以精至毫巔的墨色配置,披露出了造型能力之外,真正促使寫實、寫意同步運作的關鍵,在於黑、白、灰交互構築的虛實編碼。就像畫格裡的雨絲其實來自刀片刮去圖像後的空白,視覺前提下,「內容」成立與否,多數時候取決於觀看者眼中的有無,而不是客觀視角下的真偽。這或許也說明了,創作者、讀者本是共同追求體驗的夥伴。只要其中一方不願意尋找共識,彼此便不可能在終點相遇。

《赤狐》

➤遊/戲於時間

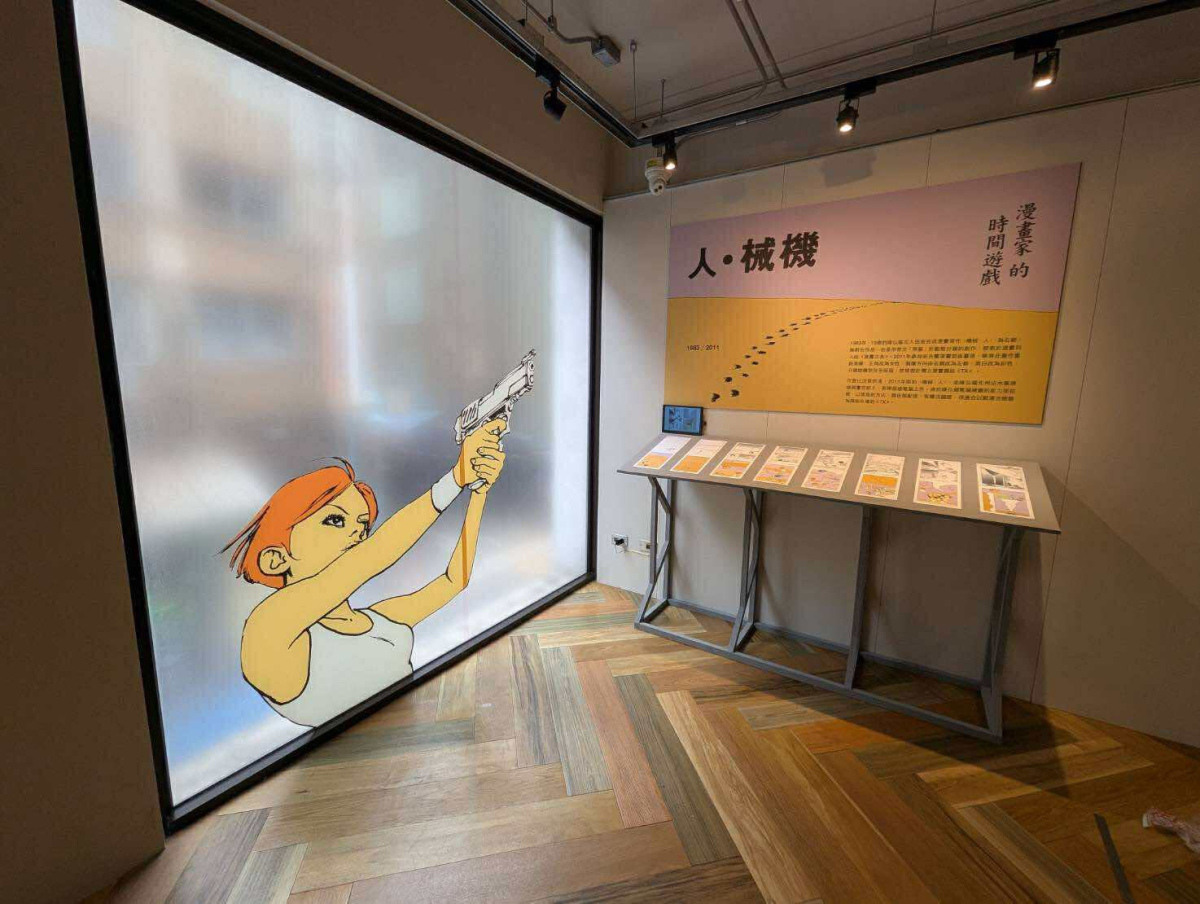

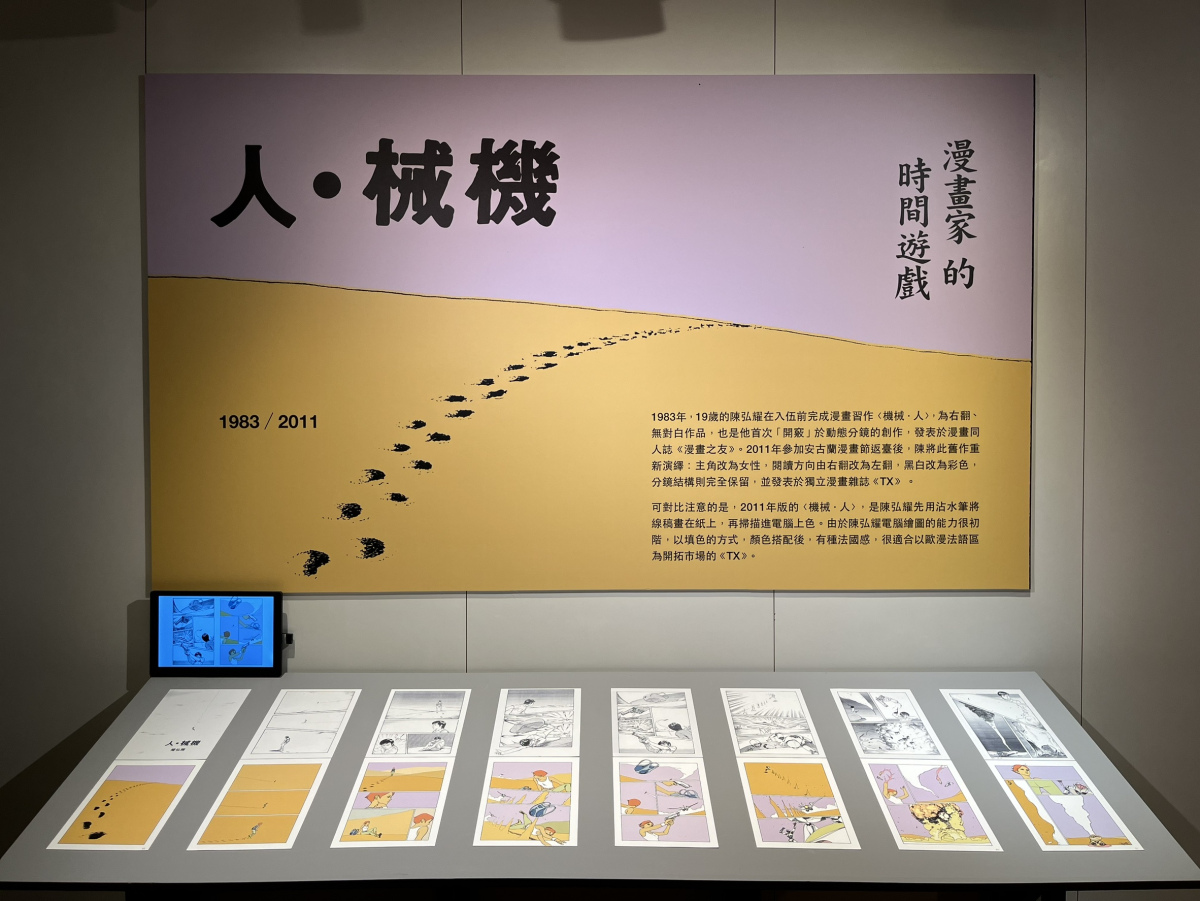

最後一個展區,是2011年自費出版的《時間遊戲》,短篇作品《機械.人》的新舊版本比較,以及設計類、插畫類作品的綜覽。作為短篇創作集,包括曾發表於臺灣獨立漫畫期刊《Taiwan comiX》的作品在內,《時間遊戲》裡的5篇故事,轉換了5種截然不同的圖像風貌。從繁簡筆法的極端對映到細節筆觸的集中刻劃,從面狀填色的灰白敘事、線性紋理的寫實成像,到精準變形的彩畫展演。其間技法跨度之大,不僅使人無從察覺它們出自同一人手筆,也帶出了耐人尋味的疑問:為什麼,一位入行30年,幾乎自在駕馭東、西方漫畫形式的創作者,會在觸及兼容寫實與寫意的表現體系之後,轉而投入「不拘一格」的發展方式呢?

2010年,國內首本獨立漫畫刊物《Taiwan comiX》問世。雖然原始目的在於輯成片段式的作品型錄,將別具特色的臺灣創作者介紹給歐洲漫畫圈,但在同年11月發行第2期、改版為半年一刊的原創短篇合集之後,儼然成為國內漫畫、插畫、繪本創作者放緩商業意識,實現或實驗非主流創意的園地。值得注意的是,儘管發起人明確表示刊物宗旨並非銷售,而是希望與創作者一起走出固定框架,藉由跨界、跨國行動改變看待漫畫的視角。但從結果來看,以刊物參與法國安古蘭國際漫畫節為契機,其後陸續觸發於官方、政策的延伸發展,依然隨著面向歐陸市場的IP推廣、版權商務,逐步回歸於廣義的產業行銷。

事實上,由於歐系漫畫源自訴求批判思考、諷刺幽默的潑克(Punch)文化,審美意識本就側重圖像內容對於創作者個人才性、藝術理念與獨特構想的表達,因此不難想見,「商業性」的認知分歧,將會在實務上帶來結果化的供需關係。然而解除桎梏卻不一定只會帶來自由,更精準地說,既然終須面對市場、面對消費者,既然創作和表達終究希望被人接受,那麼在終於能夠「忠於自我」之際,創作者其實遠比過去更該思考,在自己心裡,「讀者」究竟是種什麼樣的存在。

「替故事找到最合適的語言。」

對於「不拘一格」,陳弘耀的答案,是每篇故事都有它的個性,能找出那是什麼,就會知道該怎麼表現它們。就像他曾在〈那些插畫教我的事〉講座中提道:「畫家一定都有擅長偏愛的風格,但不能忽視每個故事的本質,那是成熟創作者永遠該觀察與傾聽的。」而這些致予內容、致予表述的敬意,觀乎他一路走來的實踐與自持,相信「尋找語言」的目的,亦是為了傾訴給讀者,等待彼此共識、共享的瞬間。所以準備前往歐陸的《時間遊戲》,選擇改用歐漫及圖像小說的形式表現,所以每篇不同題材的作品,都被進一步精製出最貼近劇情,最適合演出箇中戲碼的形狀。

繁簡筆法的對映,能夠體現「轉世」前後的虛無與輕重;細節筆觸的刻劃,可以營造大視覺與小筆跡的空間落差感,強化硬質機甲與浩瀚宇宙共存的荒涼;面狀灰階的敘事,足以帶出通篇以回憶、對話、旁述、心聲貫串的意識流動性;線性紋理的寫實,加乘了鐵幕國度、科學幻想與冷酷人性的重量;精準變形的彩畫,在扭曲的角色表情和精緻描繪的風景圖說之間,展現出外國人必須認識的海島之美……

誠然,每次轉換,背後都得投入大量的心思及氣力。但那些遊歷於時間,藉圖像與想法、方法、受眾牽起的聯繫,卻在在都會成為創作者堅毅前行的力量,使其勇於調整視野,在不同版本的創作中自我變革,甚或積極適應不同領域的專業,重新找到與人、與我對話的語彙。

「始終作為自己,始終洞察、明辨與兼容,直到成為更加全面的存在。」

如果「變色龍」(caméléon)一詞有風格多變、筆法多變以外的讀法,我想,也許在看重藝術成就與專業高度的審美視野中,這個來自歐陸的形容,更讚賞了創作者的精神與力行。 ●

Tags:

本文圖片由目色出版提供

今年是台灣漫畫家陳弘耀逝世10週年,出版社舉辦了《自由穿越.陳弘耀》紀念特展(2025/8/5-8/24於臺灣漫畫基地展出)。陳弘耀曾在80年代解嚴前,參加漫畫同好誌《漫畫之友》,又在2010年參與獨立漫畫雜誌《TX》。前者孕育了游素蘭、林政德、黃熙文、水瓶鯨魚等台灣原創漫畫的明星,後者為台灣打開歐漫界對台漫的認識關注。

本文為現場觀展紀錄,並以陳弘耀的創作生平重新回顧台灣1980以降的漫畫簡史,以茲紀念。

《自由.穿越 陳弘耀》紀念展以《大西遊》、《一刀傳》、《赤狐》、《時間遊戲》為核心,結合短篇作品的版本對比,實物化的造型構思以及插畫圖像的跨域演繹,展現出創作者自啟蒙、從業、探索乃至於昂首前行的歷程。我們可以從中看見,一位專業人士怎麼在藝術上作為自己,但更教人動容的,其實是他始終凝視「漫畫」本身,始終在追求成為自己的道路上,謹記讀物與讀者理當同在。

➤從遠方啟程

通往展場的階梯右側,展示了1981年,陳弘耀17歲時完成的短篇作品《末日》。從軍方儀表到人機世界,從漸變框格到黑白調度,相較於後來的手筆,這16頁技法嫻熟的科幻故事,顯然不管在造型或表現形式上,都帶有濃厚的日式調性。比較直觀的解釋,是少年不只仰望心儀的作者、作品,更在模仿及內化時嶄露出難得的才華。但事實是,這份心儀指向的,還包括一組自成體系,自終戰以來累積了逾30年的圖像敘事專業。

1980年代,國內出版業者持續應對漫畫審查制度,以翻印日本作品的方式拓展經營。儘管創作者們一度推進「漫畫清潔運動」,反對外來內容帶給產業、社會的影響(1982),後續的「全國漫畫大展」(1983)、「全國漫畫大擂台」(1984)等創作賽事,也吸引了愛好者投入,將漫畫話題帶到更多人眼前,但隨著閱讀市場備受填充,國人對於「漫畫」的樣態想像和審美意識,也逐漸傾向以手塚治虫為代表的表現形式,固著出特定的認知。

究竟該追仿心中推崇的典範,還是嘗試做出個人特色?不難想像,此時投身實務的創作者,或將隨著入行、立業,面對名為「風格」的自我提問。

➤往東方西行

走進展場,與左側創作者年表、生平事蹟對向相望的右側展區,以「科幻魂與想像力噴發」為總述,呈現出1986年發表於《歡樂》漫畫半月刊的《大西遊》。如果不計1983年時,因為兵役問題而只與《百科文化》合作一回的《一刀傳》,這部以星際冒險重構西遊故事的作品,是陳弘耀首次進行長篇連載。

1985年,中時報系延續「全國漫畫大擂台」的因緣,發行純國人陣容的原創漫畫雜誌《歡樂》。由於漫畫部份綜攬四格、單幅、連環等形式,刊物不僅內容多元,也體現出創作者對於非日式表現的追求。以連環創作而言,此時大致形成歐美系、個人系兩種手法路徑。

前者分別在敘事節奏、演出邏輯與圖像設計上,貼近歐美漫畫以每格畫面各為主體的思維,從而逐格強調圖像細節、個性化造型及角色表情反應,將張力與張力做出結果式串連,形成跳接感鮮明的閱讀體驗。後者則試圖自行整合不同脈絡,例如兼用水墨、油彩技法塑造意象化、情境化的餘韻式表達,抑或以歐美式圖像搭配走格管理、效果線、漫畫符號(如:青筋、汗滴、蒸氣……)等日式手法,創造出更可能接近大眾、調動其閱讀慣性的視覺內容。

展出牆面上,一組合計2頁的原稿,演繹了悟空因雷擊而縮小、倒地之後,如來法師以黑影之姿旋入場中、現身邪笑的光景。從呼應落雷動態的窄長畫面,到斜切底邊、頂邊烘托出的時間感及方向性,這7個畫格,說明了創作者如何利用間距(間白)安排資訊段落,如何借助框格的尺寸、形狀及佔比,引導讀者順利觸及意涵,產生思緒及感受。相比之下,另一組表現悟空遇襲時召喚筋斗雲、及時騰空避過的內容,則明顯加大了跨度,需要讀者投入更多補間想像。

筆線化的細節,魄力十足的全頁、跨頁場面,豐富的角色情態,流暢錯位的線性敘事結構……近40年後回看,大膽奔放的《大西遊》,其實更是一組不願妥協的成果。「宇宙西遊記」看似翻案改編,實則配合了歐美漫畫筆意的融用,提供了讀者耳熟能詳的理解方向。也因為必須顧及閱讀與消化,所以相當程度地保留了日式敘事的整體性及連續感,堅持力所能及的平衡。

➤一刀併陳

《一刀傳》展區與《大西遊》平行,藉由一幅明末陳一刀在台北市屋頂俯瞰街景的畫面,呈現出這部1989年發表於《星期漫畫》週刊的武俠穿越劇,曾經透過兩位時空互換的同名主角,帶來多麼別開生面的想像。

1989年,歷經《歡樂》停刊(1988)的時報文化,發行了另一本國人原創漫畫雜誌《星期漫畫》週刊。其間調整了《歡樂》同步刊載多類型作品的模式,改為集中連載多篇連環漫畫,提供更多劇情體驗。此外也減少了報導、通訊等文字型內容,令漫畫「雜誌」的複合概念進一步回歸作品,不再作為「集合很多種漫畫」或「集合較多漫畫與其他內容形式」的存在。

不過,由於審查制度、出版禁令皆隨著解嚴廢止(1987),《漢堡漫畫》月刊、《周末漫畫》週刊等本土刊物的出現,以及各家日漫翻印業者的檯面化進軍,也再次強化了市場競爭的程度及密度,催促創作者關注讀者需求及其閱讀滿足的根本成因。

作為令讀者惦記後續發展逾30年的作品,《一刀傳》醒目於當時的內容新意自然不在話下。但值得留意的是,由於古今對映的前提,使得萬曆世界的兵刃、衣甲、山林、屋宇,現代都會的水泥建築與車、槍、燈火,都需要細緻、寫實的刻劃來構築差異,因此作品本身的視覺處理及表現方式,也揭示出了作者對於「漫畫」機轉的修持。

事實上,儘管作品當時已經以每兩週16頁的節奏,在週刊上進行雙週式連載,但綜觀全篇,卻依然能看出工期的緊迫,以及創作者如何在壓力中謹守敘事底限,為讀者鞏固享受故事的權利。

展出內容中,一組連續兩頁的第5回原稿,描述了主角趁眼鏡男子講電話時,探查屋內、躍樓而下的情景。可以發現,雖然相較於其他場面,這場室內戲充滿許多白色區塊,似乎在黑白漫畫以「黑」為「有」的前提下,沒有太多地方值得著眼。但經由分配黑色物件所形成的重心效果,卻有機結合了對話框的位置及大小落差,構成了引導讀者順暢閱讀的視覺動線,令情節當下的情境氛圍也得以煥發。

例如第1頁第3格中,畫面先以主角的黑髮形成優先視覺落點,再搭配較大對話框,令讀者第二時間才把注意力移往角色表情和尺寸較小的左側對話框。這樣一來,便能確保「有,他剛回來。」的聲音出現時間早於主角凝視對講機話筒、無語狐疑的舉動,令「一方如常行止,一方丈二金剛摸不著頭腦」的情境躍然紙面。

同理,第5格中,也因為有主角的黑髮作為視覺錨點,所以讀者便會隨著視線軌跡,在優先讀取「好……你等等我叫他。」的下個瞬間,捕捉到他背對聲音、背對室內、往下方看等資訊,然後再意識到外邊的夜色及街景,與「往下看」化合出「看著樓下」的概念。

這種對於技法原理的掌握,使得《一刀傳》不只令讀者「閱讀」,更帶來一定程度的沉浸體驗。無論能否以「電影感」一詞統稱,這些隱藏在具體畫面中的抽象知覺,或許才是畫技之外,真正令角色在舞刀、登樹、縱身、躍車時,總能栩栩如生的原因。

固然從現代漫畫的角度來看,這些對於讀者心理活動、視線、知覺的計算和運用,早已成為專業素養的一環。但知其然、願意做與能貫徹卻終究有所區別,遑論身在漫畫文化、體系都還未成熟的環境裡,以自學的方式,推敲一切更好表達、更好讀懂的圖像訣竅。

➤真假之交

從《一刀傳》展區的尾端轉身,能看見《赤狐》故事中壯麗的山巒。這雖然不是一部完整連載的作品,只在1995年的《High都市漫畫休閒誌》月刊上發表了少量內容,但極致精密的製圖筆法,卻有如徹底反思「漫畫」的視覺本質,不只解構了它簡筆化、線條化的符號傳統,也對日式作品延伸的表現體系提出新議。

1992年6月12日,我國新著作權法正式實施。在此之前,外國作者、作品不受法規保護,臺灣出版業者可以自行翻譯、出版,甚至主張編譯結果的版權歸屬。鑑於新法施行後,所有外稿都要依循代理程序取得正式授權,業內陸續整備資源,改以新裝推出《寶島少年》、《新少年快報》、《TOP熱門少年》、《公主》、《開心少女》等正版期刊。加上如同《神氣少年》(尖端出版社)一般,希望集結國人原創的刊物,以及如同《High都市漫畫休閒誌》(時報文化)一般,嘗試同時推廣實驗性原創及歐美系作品的刊物,及至1995年,國內漫畫期刊已發行近30種。不僅把競爭強度推向新高點,也令漫畫表現、讀者需求與創作追求的交互關係,成為業界必須面對的現實課題。

「如果重新設計寫實和寫意的用法,有沒有可能,創造出更直觀、更有效的漫畫敘事呢?」彷彿聽見創作者如此發問,《赤狐》裡一切可被看見的人、景、器、物,都帶有細膩的光影、筆觸,以及兩者交織形成的面狀質感。以圖像而言,寫實、寫意的核心差異,在於寫實不只畫得像,更能在「重現」既有印象給讀者的時候,使其調動體感記憶,意識到相關部位的質地及量感。寫意的「重現」過程則或有間接,讀者無法即刻完成準確的印象對位,需要透過辨識、聯想等跟進環節加以補完。

這便是為什麼以「寫意」手法表現的事物,往往容易令人感受到難以言喻的觸動。因為一旦讀者投入時間進行補完,停留於畫面的視線將必然經歷「沒看見東西→看出事物」的知覺反差。而知覺反差帶來的感官衝擊,也將在讀者理解出認知的同時,使其意識到更多有關於眼前事物的已知資訊,令整段用於反應的讀取時間,形同一次立體而飽滿的感思體驗。

所以那片角色從馬背遠眺的山景,無論映作牆面或書頁,都能順利地在「寬廣」之外,激起觀看者心中名為「壯闊」、「蒼茫」、「天涯」的波瀾。因為誰都知道,所謂遠行,終將獨自經歷風塵、風雪、風波共構的起伏,甚至都能看見可能出現的光景。換言之,一定程度上,「寫意」其實已經觸及符號化的讀取模式。而有趣的是,這組機制在本就圖、符共成的漫畫系統裡,仍留有很多開發空間。

以同樣淵源於時報文化的創作者鄭問為例,過去國人漫畫中的寫意表現,存在大量融接於角色身軀、景物的案例,也就是直接以成像結果作為物像本身。但換個角度來看,如果可以同時對讀者輸出質感明確的物像和需要補完的閱讀進程,是不是就既能調動視覺量感,又能以感官衝擊帶動思覺體驗了呢?在《赤狐》中,所有視覺物件的形與象,都被超越漫畫規格的細節筆觸鐫刻出體貌及輪廓。

但另一方面,其間所有明暗、皺褶、紋理與輕重,卻又悉數使用氤氳般的灰階變化加以表現,形成類似水墨滲染後的深淺層次。這樣的結果,使得每組可被清晰讀取的圖像內裡,又包括了可供辨察、聯想的部份。於是嶙峋的面容凹陷出了風霜,崎嶇的山石峭起了厚重,衣帛、布匹也一一裹揉出了拉扯……事實是,當原本抽象、縹緲的「感覺」被轉化成某種可捕捉的視覺徵象,即使繪製目的不全然是仿現物理質感,諸多寫意式的聯想成效,依然能帶給觀者極其寫實的體驗。

第三面展牆上,一組雨夜裡賊人劫車的原稿,以精至毫巔的墨色配置,披露出了造型能力之外,真正促使寫實、寫意同步運作的關鍵,在於黑、白、灰交互構築的虛實編碼。就像畫格裡的雨絲其實來自刀片刮去圖像後的空白,視覺前提下,「內容」成立與否,多數時候取決於觀看者眼中的有無,而不是客觀視角下的真偽。這或許也說明了,創作者、讀者本是共同追求體驗的夥伴。只要其中一方不願意尋找共識,彼此便不可能在終點相遇。

➤遊/戲於時間

最後一個展區,是2011年自費出版的《時間遊戲》,短篇作品《機械.人》的新舊版本比較,以及設計類、插畫類作品的綜覽。作為短篇創作集,包括曾發表於臺灣獨立漫畫期刊《Taiwan comiX》的作品在內,《時間遊戲》裡的5篇故事,轉換了5種截然不同的圖像風貌。從繁簡筆法的極端對映到細節筆觸的集中刻劃,從面狀填色的灰白敘事、線性紋理的寫實成像,到精準變形的彩畫展演。其間技法跨度之大,不僅使人無從察覺它們出自同一人手筆,也帶出了耐人尋味的疑問:為什麼,一位入行30年,幾乎自在駕馭東、西方漫畫形式的創作者,會在觸及兼容寫實與寫意的表現體系之後,轉而投入「不拘一格」的發展方式呢?

2010年,國內首本獨立漫畫刊物《Taiwan comiX》問世。雖然原始目的在於輯成片段式的作品型錄,將別具特色的臺灣創作者介紹給歐洲漫畫圈,但在同年11月發行第2期、改版為半年一刊的原創短篇合集之後,儼然成為國內漫畫、插畫、繪本創作者放緩商業意識,實現或實驗非主流創意的園地。值得注意的是,儘管發起人明確表示刊物宗旨並非銷售,而是希望與創作者一起走出固定框架,藉由跨界、跨國行動改變看待漫畫的視角。但從結果來看,以刊物參與法國安古蘭國際漫畫節為契機,其後陸續觸發於官方、政策的延伸發展,依然隨著面向歐陸市場的IP推廣、版權商務,逐步回歸於廣義的產業行銷。

事實上,由於歐系漫畫源自訴求批判思考、諷刺幽默的潑克(Punch)文化,審美意識本就側重圖像內容對於創作者個人才性、藝術理念與獨特構想的表達,因此不難想見,「商業性」的認知分歧,將會在實務上帶來結果化的供需關係。然而解除桎梏卻不一定只會帶來自由,更精準地說,既然終須面對市場、面對消費者,既然創作和表達終究希望被人接受,那麼在終於能夠「忠於自我」之際,創作者其實遠比過去更該思考,在自己心裡,「讀者」究竟是種什麼樣的存在。

對於「不拘一格」,陳弘耀的答案,是每篇故事都有它的個性,能找出那是什麼,就會知道該怎麼表現它們。就像他曾在〈那些插畫教我的事〉講座中提道:「畫家一定都有擅長偏愛的風格,但不能忽視每個故事的本質,那是成熟創作者永遠該觀察與傾聽的。」而這些致予內容、致予表述的敬意,觀乎他一路走來的實踐與自持,相信「尋找語言」的目的,亦是為了傾訴給讀者,等待彼此共識、共享的瞬間。所以準備前往歐陸的《時間遊戲》,選擇改用歐漫及圖像小說的形式表現,所以每篇不同題材的作品,都被進一步精製出最貼近劇情,最適合演出箇中戲碼的形狀。

繁簡筆法的對映,能夠體現「轉世」前後的虛無與輕重;細節筆觸的刻劃,可以營造大視覺與小筆跡的空間落差感,強化硬質機甲與浩瀚宇宙共存的荒涼;面狀灰階的敘事,足以帶出通篇以回憶、對話、旁述、心聲貫串的意識流動性;線性紋理的寫實,加乘了鐵幕國度、科學幻想與冷酷人性的重量;精準變形的彩畫,在扭曲的角色表情和精緻描繪的風景圖說之間,展現出外國人必須認識的海島之美……

誠然,每次轉換,背後都得投入大量的心思及氣力。但那些遊歷於時間,藉圖像與想法、方法、受眾牽起的聯繫,卻在在都會成為創作者堅毅前行的力量,使其勇於調整視野,在不同版本的創作中自我變革,甚或積極適應不同領域的專業,重新找到與人、與我對話的語彙。

如果「變色龍」(caméléon)一詞有風格多變、筆法多變以外的讀法,我想,也許在看重藝術成就與專業高度的審美視野中,這個來自歐陸的形容,更讚賞了創作者的精神與力行。 ●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

延伸閱讀

跨世紀臺漫5》我們錯過了結局,但可以留下記憶往前進:談《一刀傳》作者陳弘耀

Openbook閱讀誌推出【跨世紀臺漫】系列,邀請學者翁稷安專文析論,以「人」為單位,評介上世紀90年代以來活躍於漫壇、近年推出新作或有舊作重印的漫畫家,... 閱讀更多

評論》千年一問抑或千年一嘆?從《人物風流:鄭問的世界與足跡》談起

閱讀更多

漫畫編輯.李亞倫專訪》台日共製,從現有基礎突破台灣漫畫天花板

編按:漫畫產業正迎向劇烈的數位變化,編輯的角色不僅是幕後工作者,更是創作與市場之間的關鍵節點。Openbook閱讀誌暑期特別企劃《漫畫編輯:36個實戰直擊Q... 閱讀更多