《上一堂慰安婦的課:一位日本中學教師的戰鬥紀實》是日本教師平井美津子記錄她多年在課堂現場的教學紀錄,書中呈現她如何在社會與政治壓力下,堅持讓學生理解戰爭中被掩蓋的慰安婦議題。

慰安婦議題長久以來是日本社會的敏感地帶,平井老師以中學教師的身分,透過課堂討論、閱讀史料與受害者證言,引導學生重新認識「國家暴力」與「歷史責任」。本書不僅呈現課程如何探討慰安婦制度的歷史脈絡,也揭示了二戰後的日本社會,如何在戰爭的記憶與遺忘之間擺盪。

➤從地圖看見戰爭中的性暴力

平井老師在課堂中向學生展示「日軍慰安所地圖」的段落,讓人印象深刻。那是一張標示出日本在亞洲各地的慰安所分布地圖,密集的地點標記讓學生不只震驚,也理解了慰安婦並非單一事件,而是一套由國家主導系統性的性暴力制度。

平井並未要求學生接受特定立場,而是讓他們透過圖文、史料,理解「國家」與「暴力」之間的關連性。她以具體證據取代抽象說教的教學方式,讓歷史真相變得可見而真實。她的課堂提醒教育工作者:歷史教育並非傳遞史事,而是讓學生有能力辨識權力與敘事。歷史教育的價值,正在於讓學生學會看見被隱藏的事物。

日本「戰爭與和平婦女博物館」製作的「日軍慰安所地圖」英文版。(©アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」(wam))

➤官方敘事的變化與影響

書中收錄了最近30餘年日本政府對慰安婦問題的多次「官方談話」資料:從1992年加藤內閣官房長官發言的初步承認,到隔年河野談話的正式道歉,再到1995年村山談話的全面反省。這些發言曾為日本與亞洲鄰國的和解帶來希望。

然而,2015年的安倍談話中「後代不必再為此道歉」,看似要結束歷史爭議,實則重新定義日本政府責任的界線,使道歉變成可以被「劃句號」的政治事件。

官方發言的變化反映出政治敘事風向的變動,影響輿論、教材編纂,也讓教育現場陷入新的困境。顯示出「歷史」不是被動存在的過去,而是一場持續至今的話語權鬥爭。政府的修辭改變了社會的記憶,平井則選擇讓學生閱讀這些談話全文、比較語意的差異,讓歷史課成為再現政治語言與權力關係的場域。

平井也在書中多次提到,因為講授慰安婦議題,遭遇到右翼媒體攻擊、家長抗議與學校的行政壓力。這些情節在日本社會或學校中並非個案,卻令人同感到一名教師面對體制時的孤獨。

她並非將自己塑造成英雄,而是誠實地描述那種「知道真相卻被要求沉默」的困境。她說:「如果我選擇沉默,那也是一種立場。」同樣身為教師,這段話我讀來極具既視感。

在社會集體迴避的議題中,仍要維持教學的誠實與理性,這正是教師最艱難的地方。平井的行動展現了,選擇中性立場並非遮蔽爭議,而是提供學生接近事實的途徑。真正的客觀,是讓多元聲音都能發出、被聽見。

➤訴訟挫敗的社會意義,暴力結構的延續

慰安婦受害者的跨國訴訟多以「主權免責」為由遭駁回,但卻迫使日本公眾重新面對歷史。平井引導學生閱讀判決文件、分析法律語言,討論「主權免責是否合理」等相關問題。

這樣的教學方式不只是情感教育,不是站在「同情受害者」的位置理解歷史爭議,更是一場公民思辨的實踐行動。她在書中指出:「當法律無法伸張正義,教育就成為最後的防線。」在法理無法回應正義與倫理的情況下,教育自當承擔起維繫記憶與價值的責任。這樣的價值,使歷史課程跨越教育現場,同時成為社會自我修復的現場。

平井的課堂也讓學生閱讀不同版本的歷史教材、比較各國新聞報導、討論慰安婦議題在國際社會中的位置,讓學生理解史料如何被編寫與詮釋。這提醒我們,歷史教育的目的,不在於形成一致的價值,而是在於讓學生能夠理解「歷史如何被建構」,特別是在當前資訊膨脹的時代,分析、判斷比記憶事件更為重要。

平井巧妙將戰爭時期的慰安婦制度,與當前的沖繩美軍基地問題並置。她指出,戰時的性暴力與今日沖繩處境的不平等,其實具備了相似的結構——當國家高舉「安全」或「公共利益」之名,往往是犧牲最弱勢的群體,讓其為整個社會付出代價。

她並非要將兩者混為一談,而是讓學生思考「結構性暴力」的持續。歷史觀不應是道德判斷,而是培養學生觀察暴力結構如何在不同時代上演,此即歷史思維最具批判力之處。

➤作為教師的共鳴:風險與誠實

平井在書中坦言,自己也曾動搖、害怕被誤解,但仍選擇面對學生說出真相。這股直視歷史不正義的勇氣,源於她身為教育工作者的堅持,她說:「只要有學生願意聽,我就有理由繼續。」

臺灣的基層教師在課堂上談論社會議題時,也常有各種顧慮:學校的立場、家長的反應、輿論的壓力等等。這本書鼓勵臺灣的老師們,若教育者不敢觸及爭議,可能失去讓學生學會判斷的機會。

《上一堂慰安婦的課》是一部關於歷史記憶與教育的書,書中沒有激昂的口號,而是以課堂對話、學生的表情與回應,具體展示教育在現代社會中的真正力量——不是提供答案,而是保留提問的勇氣。

社會上多數人並不主動探問歷史的真相,而記憶又常不時遮蔽於時間的迷霧中,需要學校裡一代又一代教師與學生的反覆追尋,才能讓學生積極思考「我們從哪裡來,又要往哪裡去」。教育並非政治,不是如何修飾道歉的敘事,而是如何誠實。教育的使命,正是讓歷史與真相持續被討論,讓記憶在課堂中對話以保持重量。●

|

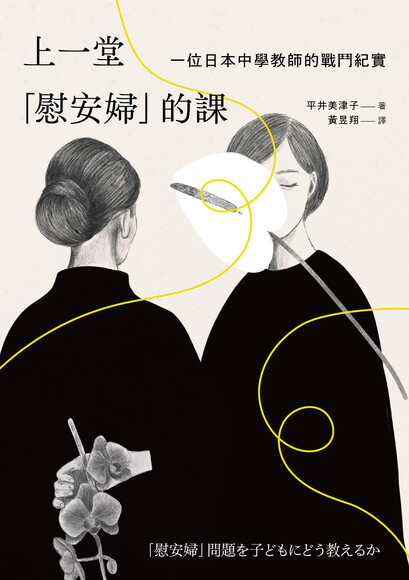

上一堂「慰安婦」的課:一位日本中學教師的戰鬥紀實 上一堂「慰安婦」的課:一位日本中學教師的戰鬥紀實

「慰安婦」問題を子どもにどう教えるか

作者:平井美津子

出版:黑體文化

定價:380元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:平井美津子

生於大阪府。畢業於立命館大學文學院史學系日本史專業、奈良教育大學教育學研究所碩士課程。擔任大阪府公立國中教師,大阪大學、大阪公立大學和立命館大學的兼任講師,也是「孩子與教科書大阪網絡21」事務局長,以及歷史教育者協議會會員。著有《上一堂「慰安婦」的課》、《教科書與「慰安婦」問題:持續向孩子們教授歷史事實》、《原爆孤兒:聽見「幸福之歌」》、《舊金山的少女像:面向有尊嚴的未來》、《教育敕語與道德教育:為何是現在》、《面對生活困難的孩子:建立比羈絆更寬鬆的連結》。與人合著有《百科全書:太平洋戰爭與孩子們》、《戰爭孤兒的戰後史》第一卷及第二卷、《不走觀光路線的京都》、《如何向孩子教導「近現代史」》、《歷史學入門》、《殖民化與去殖民化的比較史:以法國—阿爾及利亞與日本—朝鮮關係為中心》、《我們不會沉默!》、《「日韓」糾結之情的擴大與我們》等。《上一堂「慰安婦」的課》已被譯成韓國版及台灣版。

|

Tags:

《上一堂慰安婦的課:一位日本中學教師的戰鬥紀實》是日本教師平井美津子記錄她多年在課堂現場的教學紀錄,書中呈現她如何在社會與政治壓力下,堅持讓學生理解戰爭中被掩蓋的慰安婦議題。

慰安婦議題長久以來是日本社會的敏感地帶,平井老師以中學教師的身分,透過課堂討論、閱讀史料與受害者證言,引導學生重新認識「國家暴力」與「歷史責任」。本書不僅呈現課程如何探討慰安婦制度的歷史脈絡,也揭示了二戰後的日本社會,如何在戰爭的記憶與遺忘之間擺盪。

➤從地圖看見戰爭中的性暴力

平井老師在課堂中向學生展示「日軍慰安所地圖」的段落,讓人印象深刻。那是一張標示出日本在亞洲各地的慰安所分布地圖,密集的地點標記讓學生不只震驚,也理解了慰安婦並非單一事件,而是一套由國家主導系統性的性暴力制度。

平井並未要求學生接受特定立場,而是讓他們透過圖文、史料,理解「國家」與「暴力」之間的關連性。她以具體證據取代抽象說教的教學方式,讓歷史真相變得可見而真實。她的課堂提醒教育工作者:歷史教育並非傳遞史事,而是讓學生有能力辨識權力與敘事。歷史教育的價值,正在於讓學生學會看見被隱藏的事物。

➤官方敘事的變化與影響

書中收錄了最近30餘年日本政府對慰安婦問題的多次「官方談話」資料:從1992年加藤內閣官房長官發言的初步承認,到隔年河野談話的正式道歉,再到1995年村山談話的全面反省。這些發言曾為日本與亞洲鄰國的和解帶來希望。

然而,2015年的安倍談話中「後代不必再為此道歉」,看似要結束歷史爭議,實則重新定義日本政府責任的界線,使道歉變成可以被「劃句號」的政治事件。

官方發言的變化反映出政治敘事風向的變動,影響輿論、教材編纂,也讓教育現場陷入新的困境。顯示出「歷史」不是被動存在的過去,而是一場持續至今的話語權鬥爭。政府的修辭改變了社會的記憶,平井則選擇讓學生閱讀這些談話全文、比較語意的差異,讓歷史課成為再現政治語言與權力關係的場域。

平井也在書中多次提到,因為講授慰安婦議題,遭遇到右翼媒體攻擊、家長抗議與學校的行政壓力。這些情節在日本社會或學校中並非個案,卻令人同感到一名教師面對體制時的孤獨。

她並非將自己塑造成英雄,而是誠實地描述那種「知道真相卻被要求沉默」的困境。她說:「如果我選擇沉默,那也是一種立場。」同樣身為教師,這段話我讀來極具既視感。

在社會集體迴避的議題中,仍要維持教學的誠實與理性,這正是教師最艱難的地方。平井的行動展現了,選擇中性立場並非遮蔽爭議,而是提供學生接近事實的途徑。真正的客觀,是讓多元聲音都能發出、被聽見。

➤訴訟挫敗的社會意義,暴力結構的延續

慰安婦受害者的跨國訴訟多以「主權免責」為由遭駁回,但卻迫使日本公眾重新面對歷史。平井引導學生閱讀判決文件、分析法律語言,討論「主權免責是否合理」等相關問題。

這樣的教學方式不只是情感教育,不是站在「同情受害者」的位置理解歷史爭議,更是一場公民思辨的實踐行動。她在書中指出:「當法律無法伸張正義,教育就成為最後的防線。」在法理無法回應正義與倫理的情況下,教育自當承擔起維繫記憶與價值的責任。這樣的價值,使歷史課程跨越教育現場,同時成為社會自我修復的現場。

平井的課堂也讓學生閱讀不同版本的歷史教材、比較各國新聞報導、討論慰安婦議題在國際社會中的位置,讓學生理解史料如何被編寫與詮釋。這提醒我們,歷史教育的目的,不在於形成一致的價值,而是在於讓學生能夠理解「歷史如何被建構」,特別是在當前資訊膨脹的時代,分析、判斷比記憶事件更為重要。

平井巧妙將戰爭時期的慰安婦制度,與當前的沖繩美軍基地問題並置。她指出,戰時的性暴力與今日沖繩處境的不平等,其實具備了相似的結構——當國家高舉「安全」或「公共利益」之名,往往是犧牲最弱勢的群體,讓其為整個社會付出代價。

她並非要將兩者混為一談,而是讓學生思考「結構性暴力」的持續。歷史觀不應是道德判斷,而是培養學生觀察暴力結構如何在不同時代上演,此即歷史思維最具批判力之處。

➤作為教師的共鳴:風險與誠實

平井在書中坦言,自己也曾動搖、害怕被誤解,但仍選擇面對學生說出真相。這股直視歷史不正義的勇氣,源於她身為教育工作者的堅持,她說:「只要有學生願意聽,我就有理由繼續。」

臺灣的基層教師在課堂上談論社會議題時,也常有各種顧慮:學校的立場、家長的反應、輿論的壓力等等。這本書鼓勵臺灣的老師們,若教育者不敢觸及爭議,可能失去讓學生學會判斷的機會。

《上一堂慰安婦的課》是一部關於歷史記憶與教育的書,書中沒有激昂的口號,而是以課堂對話、學生的表情與回應,具體展示教育在現代社會中的真正力量——不是提供答案,而是保留提問的勇氣。

社會上多數人並不主動探問歷史的真相,而記憶又常不時遮蔽於時間的迷霧中,需要學校裡一代又一代教師與學生的反覆追尋,才能讓學生積極思考「我們從哪裡來,又要往哪裡去」。教育並非政治,不是如何修飾道歉的敘事,而是如何誠實。教育的使命,正是讓歷史與真相持續被討論,讓記憶在課堂中對話以保持重量。●

「慰安婦」問題を子どもにどう教えるか

作者:平井美津子

出版:黑體文化

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:平井美津子

生於大阪府。畢業於立命館大學文學院史學系日本史專業、奈良教育大學教育學研究所碩士課程。擔任大阪府公立國中教師,大阪大學、大阪公立大學和立命館大學的兼任講師,也是「孩子與教科書大阪網絡21」事務局長,以及歷史教育者協議會會員。著有《上一堂「慰安婦」的課》、《教科書與「慰安婦」問題:持續向孩子們教授歷史事實》、《原爆孤兒:聽見「幸福之歌」》、《舊金山的少女像:面向有尊嚴的未來》、《教育敕語與道德教育:為何是現在》、《面對生活困難的孩子:建立比羈絆更寬鬆的連結》。與人合著有《百科全書:太平洋戰爭與孩子們》、《戰爭孤兒的戰後史》第一卷及第二卷、《不走觀光路線的京都》、《如何向孩子教導「近現代史」》、《歷史學入門》、《殖民化與去殖民化的比較史:以法國—阿爾及利亞與日本—朝鮮關係為中心》、《我們不會沉默!》、《「日韓」糾結之情的擴大與我們》等。《上一堂「慰安婦」的課》已被譯成韓國版及台灣版。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

延伸閱讀

現場》小說有證言功能嗎?韓國小說家金息訪台,談慰安婦題材《最後一個人》的非虛構寫作

閱讀更多

首爾書展.現場》如何用繪畫表現暴力?我想傳達的不是絕望,而是希望與療癒:周見信X金錦淑

閱讀更多

童書書房》沖繩歸還日本50週年,繪本《被捲入沖繩戰的少年》鮮明重現戰事,及其他藝文短訊

閱讀更多