➤彈幕「護體」與垂廉「聽政/證」

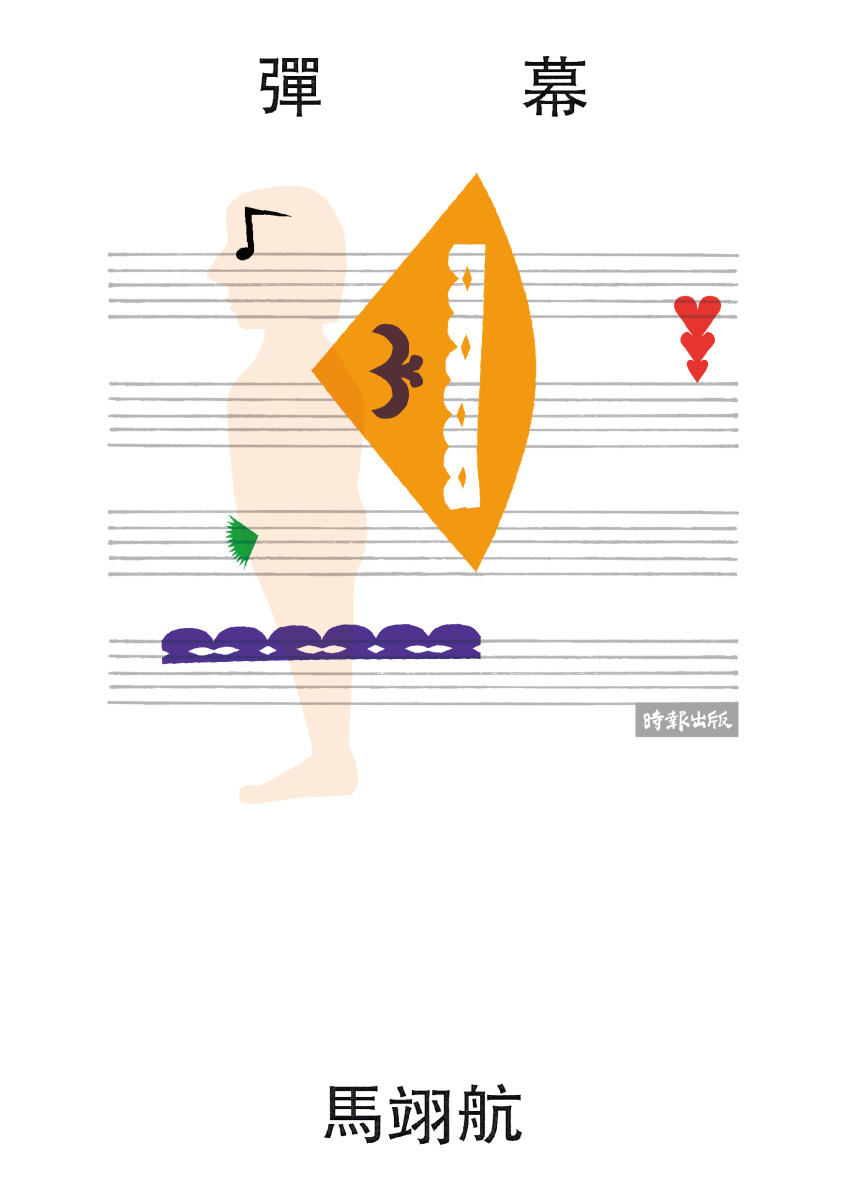

先不認真論及各種幕與簾的遮蔽與揭開,《彈幕/垂簾》的雙封面設計,如何左翻彈幕,以橫排編輯方式,恰恰視覺化了螢幕上評論文字的彈出移動;而右翻垂簾,以直排呈現,於我的想像裡,它在竹簾、木簾的經典材質之外,發出如撥開珠串後,等待著回復原位的過程,彼此撞擊的聲響,與全書的核心概念精巧結合,就像馬翊航寫下,他曾經替人初次錄下的聲音所「交疊出的曲面」。這種縱向與橫向的交接,宛如比對、錯位,以及系統性與隨機性選擇的延伸,且將相遇點以人形圖像埋下彩蛋。而我猜想,那或許亦可以是一種寫作於「不得不動的動態環境」之展演。

由此明白,以「彈幕」、「垂簾」定位的馬翊航,對於自己作為承攬與書寫這些工作幕後的作者,當移動到前方去,便有了「鳩佔鵲巢」的謙遜;移動到後方去,又有「為人作嫁」甚或「借巢育雛」的托舉。我也不免腦補起一種「彈幕護體」的功能,這種跟隨彈幕的發明而來的新造詞,實則利用重複發出評論文字以佔滿屏幕,幫忙示警即將到來的驚心畫面或惱人聲響,表述一種「魔幻時刻」;也為他人守備護衛,而身體就是世界。是一種「前方高能」的連動提示,遂也成了一種另類敘事。

「垂簾」後方則接續「聽政/證」,如此日常與政事,一如治理眾人之事,亦像是馬翊航在閱讀與評論中,協助處理了各種身分政治與身分動態,不只傾聽,實則已撥開簾幕,探出頭來,為不同的原住民族群,或被視為「邊緣」、「其他」的同伴,揭示了那些被迫藏身與隱身的時刻,如何以其作品呈現其生命證詞。使得他既重新在自己的書寫裡「尋幕」,也願「撕幕/思慕」。而我以為,愛好雙關語與諧音哽的島嶼我輩,大抵也會將「垂簾/垂憐」一詞納入同音聯想,但我並不使用其原意,不帶有上對下的目光,而更接近於馬翊航在書中描繪的「喜歡就不能為之不動」;或試圖理解那些他人的「日常空間」究竟藏有什麼奧祕?

他曾指出的「可愛」或如此「可惜」,以此顯明那些文本中的戰爭敘事與記憶、恐怖時代下政治與語言的監管狀態。各種死亡與幽靈。那既是一種身分的贖回,那同樣是一顆守護之心。而馬翊航在流量變現的腥風血雨中,或試圖擺脫那個向心力,或保持住輝煌與痛苦之間的張力,並提供了一個評判或庇護的空間,所呈現的不只是「權宜」,亦是成為一個寫作者與評論者的「實情」。

➤日常「串流」與「吃播」夥伴

當收到對文學出版品做出評論的邀請時,我總花費許多時間思索自己之於這個寫作主題是否儲備了足夠的知識存量?評論文字最後的出處大致會面向何種閱讀者?要繼續使用在字數限制下濃縮抽象而讓多數人感到苦澀的模式嗎?其後讀完整部作品,對照文本證據之餘,要使用什麼框架?是否需要納入理論詮釋?於是必須坦承,我這樣一個非職業的,依靠自己摸索不同路徑的寫作者來說,在恪守倫理的發生之下,拙劣的模仿首先就會早早發生。

尤其當我向前輩學習來的是,在書評中顯露柔軟不適合,並且需要保持距離,作者都成生人,沒有熟人,以全名稱呼是已被規訓的「慣例」。但在社群平台趨於分眾,共同感受與經驗就趨於困難的新時代,如何在這樣時代增加的變化之中增加自己的能力,以做出「真正」的區辨?甚或,如何婉拒並不真正熟知的東西以免做出庸俗化的論述?或以修辭正當化另一位寫作者使用的修辭?

前綴段落所揭櫫的個人歷程,或許不存在於我過去的評論文字裡,而我在閱讀這本書之前,已經有對馬翊航文字的既定信任。書中收錄的幾篇,也長在我平日的閱讀路徑上。幾場文學相關事件、當他在《幼獅文藝》編輯台時以文字相識,都是我們共有的經驗。因此,當我首先做為普通讀者而非這本書的評論者,的確更接近於將它視為作者身分較為顯露的「馬翊航作品」。然而當我以自己的焦慮與困難為前提,最先到往的,反而是以〈唐宮:六個尋找屏幕的女子〉附記,所收錄的同場加映。

大抵是因為無論是作者馬翊航,或是他邀請的對談同伴蔡佩含、翁智琦、顏訥、葉佳怡與湯舒雯,皆是或同業或同類的同代研究者與寫作者。從而發現他們也一樣帶有上述這些與我相似的疑惑,彼此丟擲提問,也互相回應。我曾思考的,他們早已思考過。同樣涉及了理解與誠實,以及各種交際、交情的複雜性。在這本書出版之後,讀取他們留下的紀錄,像變成修同一門課的旁聽生,忍不住在心裡回答。重新檢視自己的發言位置,覺得額外獲得獨樂樂不如眾樂樂的情感功能。

他們也將學術性與公共性書寫的差異與界限作為問題之一,馬翊航自承受到與顏訥參與過的「百年降生」寫作計畫影響,從而學習如何讓材料現出其「可愛」,將學術研究持有的「勤」,轉變成公共書寫的「甜」。如此也為此書篇章的文字風格定了錨。這種雲端空間、線上討論方式,也使我回想起這個有幸加入,一同「搶時間(年分)」的寫作。而我亦同意最艱難之處,是如何將那樣的「20世紀台灣文學故事」,以個人所向重新轉譯,或如主編李時雍的邀稿形容:「結晶出一則代表性的故事」。

他們也將學術性與公共性書寫的差異與界限作為問題之一,馬翊航自承受到與顏訥參與過的「百年降生」寫作計畫影響,從而學習如何讓材料現出其「可愛」,將學術研究持有的「勤」,轉變成公共書寫的「甜」。如此也為此書篇章的文字風格定了錨。這種雲端空間、線上討論方式,也使我回想起這個有幸加入,一同「搶時間(年分)」的寫作。而我亦同意最艱難之處,是如何將那樣的「20世紀台灣文學故事」,以個人所向重新轉譯,或如主編李時雍的邀稿形容:「結晶出一則代表性的故事」。

借用了這些自問與他問,這種協作與合著的意義,以作為基準點,或成為一種「預/遇見」,重新閱讀這本書分散在7、8年間的書序、書評、親訪,旁述了文學時事、議論,在感受到些許衝擊之後會有一個核心突然勇敢地跑出來,宛如在視覺做味覺的補充。

於是,我得到了他們以文字、語言緩緩(衍)伸出來的「舌頭」。這樣不斷被提及的,作者的/小馬的(精簡版)舌頭,不僅傾向了個人與閱讀,集體記憶及其自我表述的隱喻關係;是書寫與「各種不同的舌頭建立連結」或探索,亦是《彈幕/垂簾》所指出的「公共性寫作」、後勤的、幕後的工作,或者更加擴及所謂有所層次或立場的,責任的承擔。而感覺、情緒的身體性與心理性,那樣的共振與出神時刻同樣深刻,但對他們來說,基礎原則就是「不能偷懶」。

唐宮六人透過這場與現實聚餐人選相同的虛擬飯局,如馬翊航結尾於重返這反射了種種情感與資源的「餐桌」;同時亦如葉佳怡所稱「有機的糾纏」,那或許是與閱聽(讀)者之間做出更具「現實感」的口味纏繞。

在「有感」、「反感」、「無感」或「惡感」差距之中,也在評論啟動與產出之間,如此涉及了時空條件的「性感」、「有效」,比起讓他有所疑慮的「共感」,更成了馬翊航的愛好詞、常用詞。以他曾借用的「共鳴體」想像,運用於書寫方式,也像是自動推薦相似主題的影音平台,串流了不同的文藝宇宙。

於是以馬翊航的「Sexy Food」為題,我試圖呼應一段特定時空的新用法,新媒介互動的一種新模式,而這些文學友誼就像找到了自己的「吃播」(mukbang)夥伴。如同韓國MZ世代(結合千禧世代與約1997年後出生Z世代)的消費族群,在社群媒體或吃播影片中,為表述視聽的衝擊與誘人的美味,令人想要拍照並分享出去,遂以「#Sexy Food」、「#섹시푸드」為標記。這種帶有幽默的讚賞,作為衡量的尺度以說服,也提供評論的空間以體現。不只是審美方向的事情,亦是大眾滑動螢幕之後、照片之後,時差之後仍然想要進入的感情。●

|

彈幕/垂簾 彈幕/垂簾

作者:馬翊航

出版:時報出版

定價:450元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:馬翊航

臺東卑南族人,池上成長,父親來自Kasavakan建和部落。臺大臺文所博士,曾任《幼獅文藝》主編,現為東華大學華文文學系助理教授。著有個人詩集《細軟》、散文集《山地話/珊蒂化》、《假城鎮》。合著有《終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事》、《百年降生:1900-2000臺灣文學故事》等,合編有《臺灣原住民文學選集》。

|

Tags:

➤彈幕「護體」與垂廉「聽政/證」

先不認真論及各種幕與簾的遮蔽與揭開,《彈幕/垂簾》的雙封面設計,如何左翻彈幕,以橫排編輯方式,恰恰視覺化了螢幕上評論文字的彈出移動;而右翻垂簾,以直排呈現,於我的想像裡,它在竹簾、木簾的經典材質之外,發出如撥開珠串後,等待著回復原位的過程,彼此撞擊的聲響,與全書的核心概念精巧結合,就像馬翊航寫下,他曾經替人初次錄下的聲音所「交疊出的曲面」。這種縱向與橫向的交接,宛如比對、錯位,以及系統性與隨機性選擇的延伸,且將相遇點以人形圖像埋下彩蛋。而我猜想,那或許亦可以是一種寫作於「不得不動的動態環境」之展演。

由此明白,以「彈幕」、「垂簾」定位的馬翊航,對於自己作為承攬與書寫這些工作幕後的作者,當移動到前方去,便有了「鳩佔鵲巢」的謙遜;移動到後方去,又有「為人作嫁」甚或「借巢育雛」的托舉。我也不免腦補起一種「彈幕護體」的功能,這種跟隨彈幕的發明而來的新造詞,實則利用重複發出評論文字以佔滿屏幕,幫忙示警即將到來的驚心畫面或惱人聲響,表述一種「魔幻時刻」;也為他人守備護衛,而身體就是世界。是一種「前方高能」的連動提示,遂也成了一種另類敘事。

「垂簾」後方則接續「聽政/證」,如此日常與政事,一如治理眾人之事,亦像是馬翊航在閱讀與評論中,協助處理了各種身分政治與身分動態,不只傾聽,實則已撥開簾幕,探出頭來,為不同的原住民族群,或被視為「邊緣」、「其他」的同伴,揭示了那些被迫藏身與隱身的時刻,如何以其作品呈現其生命證詞。使得他既重新在自己的書寫裡「尋幕」,也願「撕幕/思慕」。而我以為,愛好雙關語與諧音哽的島嶼我輩,大抵也會將「垂簾/垂憐」一詞納入同音聯想,但我並不使用其原意,不帶有上對下的目光,而更接近於馬翊航在書中描繪的「喜歡就不能為之不動」;或試圖理解那些他人的「日常空間」究竟藏有什麼奧祕?

他曾指出的「可愛」或如此「可惜」,以此顯明那些文本中的戰爭敘事與記憶、恐怖時代下政治與語言的監管狀態。各種死亡與幽靈。那既是一種身分的贖回,那同樣是一顆守護之心。而馬翊航在流量變現的腥風血雨中,或試圖擺脫那個向心力,或保持住輝煌與痛苦之間的張力,並提供了一個評判或庇護的空間,所呈現的不只是「權宜」,亦是成為一個寫作者與評論者的「實情」。

➤日常「串流」與「吃播」夥伴

當收到對文學出版品做出評論的邀請時,我總花費許多時間思索自己之於這個寫作主題是否儲備了足夠的知識存量?評論文字最後的出處大致會面向何種閱讀者?要繼續使用在字數限制下濃縮抽象而讓多數人感到苦澀的模式嗎?其後讀完整部作品,對照文本證據之餘,要使用什麼框架?是否需要納入理論詮釋?於是必須坦承,我這樣一個非職業的,依靠自己摸索不同路徑的寫作者來說,在恪守倫理的發生之下,拙劣的模仿首先就會早早發生。

尤其當我向前輩學習來的是,在書評中顯露柔軟不適合,並且需要保持距離,作者都成生人,沒有熟人,以全名稱呼是已被規訓的「慣例」。但在社群平台趨於分眾,共同感受與經驗就趨於困難的新時代,如何在這樣時代增加的變化之中增加自己的能力,以做出「真正」的區辨?甚或,如何婉拒並不真正熟知的東西以免做出庸俗化的論述?或以修辭正當化另一位寫作者使用的修辭?

前綴段落所揭櫫的個人歷程,或許不存在於我過去的評論文字裡,而我在閱讀這本書之前,已經有對馬翊航文字的既定信任。書中收錄的幾篇,也長在我平日的閱讀路徑上。幾場文學相關事件、當他在《幼獅文藝》編輯台時以文字相識,都是我們共有的經驗。因此,當我首先做為普通讀者而非這本書的評論者,的確更接近於將它視為作者身分較為顯露的「馬翊航作品」。然而當我以自己的焦慮與困難為前提,最先到往的,反而是以〈唐宮:六個尋找屏幕的女子〉附記,所收錄的同場加映。

大抵是因為無論是作者馬翊航,或是他邀請的對談同伴蔡佩含、翁智琦、顏訥、葉佳怡與湯舒雯,皆是或同業或同類的同代研究者與寫作者。從而發現他們也一樣帶有上述這些與我相似的疑惑,彼此丟擲提問,也互相回應。我曾思考的,他們早已思考過。同樣涉及了理解與誠實,以及各種交際、交情的複雜性。在這本書出版之後,讀取他們留下的紀錄,像變成修同一門課的旁聽生,忍不住在心裡回答。重新檢視自己的發言位置,覺得額外獲得獨樂樂不如眾樂樂的情感功能。

借用了這些自問與他問,這種協作與合著的意義,以作為基準點,或成為一種「預/遇見」,重新閱讀這本書分散在7、8年間的書序、書評、親訪,旁述了文學時事、議論,在感受到些許衝擊之後會有一個核心突然勇敢地跑出來,宛如在視覺做味覺的補充。

於是,我得到了他們以文字、語言緩緩(衍)伸出來的「舌頭」。這樣不斷被提及的,作者的/小馬的(精簡版)舌頭,不僅傾向了個人與閱讀,集體記憶及其自我表述的隱喻關係;是書寫與「各種不同的舌頭建立連結」或探索,亦是《彈幕/垂簾》所指出的「公共性寫作」、後勤的、幕後的工作,或者更加擴及所謂有所層次或立場的,責任的承擔。而感覺、情緒的身體性與心理性,那樣的共振與出神時刻同樣深刻,但對他們來說,基礎原則就是「不能偷懶」。

唐宮六人透過這場與現實聚餐人選相同的虛擬飯局,如馬翊航結尾於重返這反射了種種情感與資源的「餐桌」;同時亦如葉佳怡所稱「有機的糾纏」,那或許是與閱聽(讀)者之間做出更具「現實感」的口味纏繞。

在「有感」、「反感」、「無感」或「惡感」差距之中,也在評論啟動與產出之間,如此涉及了時空條件的「性感」、「有效」,比起讓他有所疑慮的「共感」,更成了馬翊航的愛好詞、常用詞。以他曾借用的「共鳴體」想像,運用於書寫方式,也像是自動推薦相似主題的影音平台,串流了不同的文藝宇宙。

於是以馬翊航的「Sexy Food」為題,我試圖呼應一段特定時空的新用法,新媒介互動的一種新模式,而這些文學友誼就像找到了自己的「吃播」(mukbang)夥伴。如同韓國MZ世代(結合千禧世代與約1997年後出生Z世代)的消費族群,在社群媒體或吃播影片中,為表述視聽的衝擊與誘人的美味,令人想要拍照並分享出去,遂以「#Sexy Food」、「#섹시푸드」為標記。這種帶有幽默的讚賞,作為衡量的尺度以說服,也提供評論的空間以體現。不只是審美方向的事情,亦是大眾滑動螢幕之後、照片之後,時差之後仍然想要進入的感情。●

作者:馬翊航

出版:時報出版

定價:450元

【內容簡介➤】

作者簡介:馬翊航

臺東卑南族人,池上成長,父親來自Kasavakan建和部落。臺大臺文所博士,曾任《幼獅文藝》主編,現為東華大學華文文學系助理教授。著有個人詩集《細軟》、散文集《山地話/珊蒂化》、《假城鎮》。合著有《終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事》、《百年降生:1900-2000臺灣文學故事》等,合編有《臺灣原住民文學選集》。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

延伸閱讀

2018Openbook 年度好書.中文創作》百年降生:1900-2000臺灣文學故事

閱讀更多

話題》時空對話與文學轉生:談《一百年前,我們的冒險》及關於「轉譯」的一點思考

閱讀更多

書評》當台灣文學旗手踏上金門馬祖:評《群島有事》

閱讀更多