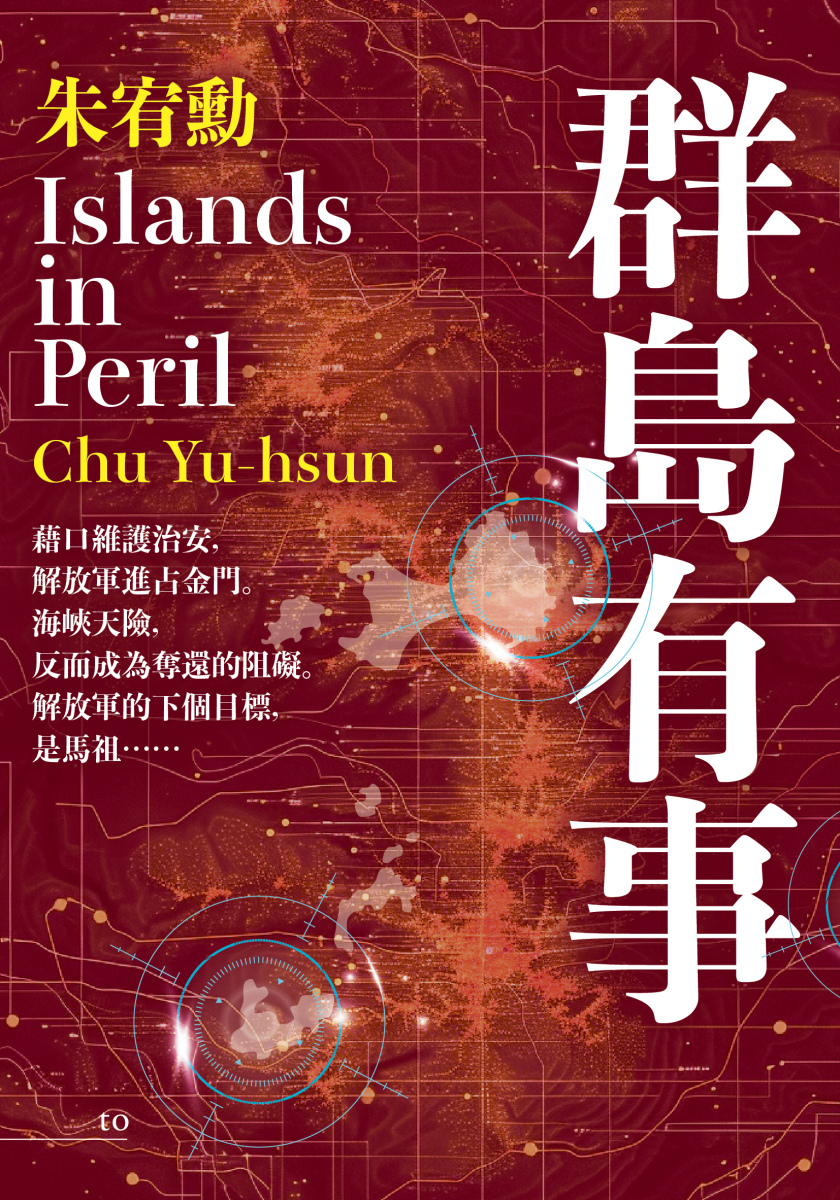

開頭容我忝不知恥的自吹自擂一下:朱宥勳在新作《群島有事》關注的「有沒有可能,我們能重新塑造一個『群島』的共同體,在這個共同體裡,我們可以從『台灣本土文化』,變成複數的『群島本土文化』?進而,從『台灣認同』,變成複數的『群島認同』?」正是拙作《小島說話》的起心動念。也是我在台灣文學體制裡清出位置,擺放馬祖文學的小小迴旋。

我很怕馬祖創作。其一當然是擔心創作者功夫不深,細節不到位。或者小題大作(對日常風景大呼小叫是外來者的行為),或者想當然爾(馬祖應該要……馬祖怎能夠不……),讓人出戲。

其二是服務於島外觀點,馬祖被工具化:以前是拿來抵禦冷戰中華民國的海上長城,現在是拿來鑄造台灣共同體的拱心石。張愛玲那廂是一座城市的陷落,成就了一場愛情;在當今台灣作家手上,會不會是一座島嶼的被瞄準、被攻擊,最後傾覆,成就了國民的同仇敵愾,國家的情比金堅?

馬祖是百寶袋,被裝進記者作家研究者的一萬種願望。但馬祖本身是什麼?翻過來搖一搖,裡頭空無一物。

有一位老師說,馬祖文學是台灣文學「內部的他者」。

所以,雖然在出版前就發現朱宥勳《群島有事》,但一直躊躇。直到Openbook邀稿,有種被點到名的心虛,又有閃不掉了的釋然。朱宥勳這名揮舞台灣文學最力的旗手,如何處理這個「內部的他者」?光是這樣下標,就非常引人注目。

馬祖知名地標:馬祖劍碑

➤文學作為預演

身為血統上的半個島民,以及前台灣文學研究者,非常感謝朱宥勳,願意對金門馬祖正眼相待,把金門馬祖挪進台灣文學界的視野。在台灣文學界都還手足無措,談到金馬就尷尬的時候。

無論是寫作動機,或代言顧慮「但我真的夠格寫這個題目嗎?」,本書盛裝的不只是作者個人的倫理審問,也相當有代表性的,是一個場域、一個族群對金馬的虧欠。

金馬人也是肉做的,和台灣同為「漢文化濃度這麼高的地方」,我總想像,只要今上一場爐邊講話,誠懇表達對金馬過去兔死狗烹──從被迫替中華民國擋死,到被本土勢力片面「處分」、「丟包」──的歉疚,加上一句玫瑰色的:「從今以後台澎金馬一起邁步向前,沒有誰可以再說誰『回去中國』這樣的話」。

雖然很芭樂,但漢民族是原諒的顏色。算了啦,一口灶就是一家人了。馬祖依伯依姆可能嘴還是很硬,但心裡會接受的。

現實世界裡沒等來的,小說的平行宇宙捷足先登。女同志總統蘇敬雅到金門站台,脫稿演出:「既是以中華民國總統的身分,也是以民進黨黨員的身分。最後,更是以一名台灣人的身分。對不起。」

我想文學的價值,就在這種平行宇宙的術式展開。它是一種贖償,如果可以,更希望它是一種預演。

雖然,很遺憾的,在分崩離析的「認同」 狀態裡,有什麼能讓台澎金馬脫胎換骨,分娩出一塊鋥亮的「共同體」 ?只能是非常狀態──一顆飛行的砲彈的高溫。一場戰爭。

不過,這或許是人類社會的常態吧?平常在一個屋簷下劍拔弩張,像小說裡對立的公媳兩造。怎麼讓大家放下矛盾,言歸於好?就是外部出現了共同敵人。

於是弔詭的,馬祖的文學像繞了一圈回到原點。過去,被囚禁在冷戰蕞爾小島的舒暢,祈求一場戰爭降落來解除封印。此刻,站在時代的前沿,我們依舊需要召喚一場戰爭,用「有事」來誕生出「群島」。

➤太用功了吧

朱宥勳有做好功課,我記得他2018年訪馬時,就曾驚訝「馬祖的鶺鴒都不怕人」。我連鶺鴒是誰、長怎樣都不知道。

多識鳥獸蟲魚,對營造小說細節肯定大有裨益。只是它也有危險:變成好學生在交作業。

「我每天坐交通船到南竿上學……交通船上,連觀光客都在討論這件事。他們說,果然地方派系還是只能靠地方派系對付啊。」我特別問了馬祖人:你會強調那是交通船嗎?或者就說船?

違和感來自太用力。交通船東交通船西,或刻意提起「一塊光餅或幾粒燕丸」,真的是在還原,或者更在展示?妙麗交作業,當然會一直舉手作答:「我知道這個專有名詞喔!」我都稱這是知識分子作家的誘惑,總是忍不住化身百科全書,用顯眼名詞、海量條目,企圖圍住時代或者地方。

用功固然重要,但太用功就不免有落向刻板的危險。如果深潛進一個真的活在地方十幾二十年,熟悉到不太耐煩的島嶼青年的內面聲音,肯定很多事物是被當成理所當然而省略的,不太容易「大驚小怪」到浮上敘事的一部份。

光餅,也稱繼光餅,福建地方特色小吃

➤(差一點)夢迴故鄉

這可能也和朱宥勳積極以文學介入現實有關,讓作品有強烈的「目的傾向」。不待翻開本書,就大致猜得到它想帶我們去什麼地方。哪些人物一提及、一登場,一介紹他或她的背景,就有臉譜化的既視感。

例如「國會離島連線」的橫肉親中老立委,和「群島青年聯盟」的女同志學運伴侶等等。他們甫現身,就可以預判其掙扎、衝突,乃至劇情走向。連中途殺出的叛徒,容我吐槽,也是來不及伏筆,煏空(piak-khang)得毫不意外。

作為一度有「地方經驗」的人,我總覺得小小一座島,其實是愈待愈朦朧,愈了解愈晦澀。研究或許必須僭越的用一種篤定的聲音,切分出綱舉目張的層次,作出條理分明的分析,彷彿現實世界真的容許我們這樣那樣梳理。但文學創作更期待的是還原人世本身的曖昧,偶然,複雜。

在強烈的目的傾向下,這種「還原」就可能被忽略,所有細節、劇情都要很「經濟」,頭也不回朝最終目的豬突猛進。於是敘事者就從當地人變成來幾趟田野,遂要「經濟」的交代掉那些名詞的過客。

朱宥勳的作品相對線性、很任務型、很「邏輯儼然」,像在挑戰速刷通關。在短篇中,會非常精密,小時候我就被他的〈墨色格子〉震驚良久。但擴大到人物群戲更需要拿捏的中長篇,就偶有虛擬角色跑程式的沙盒感。

說來說去,恐怕還是作者太急切了。好像他不太願讓他自己和讀者耽擱下來享受故事本身,而是要盡快「完成」,讓作品被發表,去成為拋向台灣未來、急切要形塑一個共同體的矛。可能是台灣當下的「非常狀態」,使文學必須「實用」起來,武裝到牙齒。但這讓作品像一種宣傳,重點變成作品「鼓吹」或「提醒」的事,而不是作品本身了。

其實是賴香吟的提醒:「不是烏鴉嘴,而是身在局內、時代中,把重點放在亮面,就很難逃脫文學之為用的陷阱──文學被當成工具。現在是台灣主體建構很熱門的階段,但是,文學要小心。我們可以用其他方式、行動參與這個過程。但是交出文學作品,還是要回到文學的精神和美學。」

我滿想看「粗一點」的朱宥勳。不是打筆戰的兇悍,是市井的粗礪,放下咬文嚼字:這本書裡,每個「我」的對白或心內音都過於「優美」了──那些雕琢、陌異化的用詞 ,和那些需要頓號串接的長句子 。無論是全知敘事者、屍體曹以欽或立委曹祥官──這依伯簡直是太彬彬有禮的文青,沒有滿嘴ㄢㄤ不分的胡說八道,讓我無法夢迴故鄉啊。

如果很簡化的評價:事物是到位了,但人還差一點點。而事物「太到位」「太工整」,又不那麼真切了。

一個純個人性的疑問:我好奇為什麼朱宥勳選擇曹祥官這個名字?因為斯名確有其人,不過跟神通廣大又腦滿腸肥的島王立委不同,是溫厚卻堅持原則的大哥,也是我心底的平民英雄。被拿來當有固定形象和黨派色彩的「反派」讓我著實困惑了一陣。

➤還是特技演員擔當的金馬

戰爭和統獨,對我來說,還是相對「台北」、「中央」的議題。

我在日本時,日本人每天頭條台灣有事,一直問我台灣「大丈夫?」他們嚇傻,想說戰端明明一觸即發,台灣人怎能還活得人畜無害?就連我們從小到大行禮如儀的萬安演習,都突然被日本媒體大書特書,彷彿全員備戰了起來。但事實是駐台記者採訪彰化爌肉飯,發現根本沒人在乎中國軍演,讓他感到強烈的落差 。

台灣被放進他們的問題框架裡,以致「越俎代庖」來替我們焦慮,好像台灣人都應該被嚇得生活不能自理。

馬祖有點類似如此。在小說裡,馬祖只能是前線,甚至失土。上一次在《以下證言將被全面否認》裡淪陷的是馬祖,這次是金門。金馬是飾演屍體專業戶嗎?我多麼期待朱宥勳宇宙,乃至整個台灣文學界,馬祖有朝一日能脫離特技演員的刀鋒邊緣。

我們也可以進一步追問:為什麼非得是朱宥勳,或其他同樣高人氣的台灣作家,馬祖才能被「抬升」上文壇的主流視野呢?首先反求諸己,我就爛──虛構力薄弱,小說終究是門專業活。作此提問當然不是否定朱宥勳的努力,或一律拒斥島外作家來沾墨開鋒,而是顯而易見的「文學場域的不平衡」。

所以趁此良機,我還是像作Podcast一樣來蹭流量我大哥朱宥勳,為還沒閱讀拙作《小島說話》的讀者們,介紹我們繁花似錦的馬祖文學作品。可以看看馬祖自己關注的事情是什麼?議題如何設定?

-

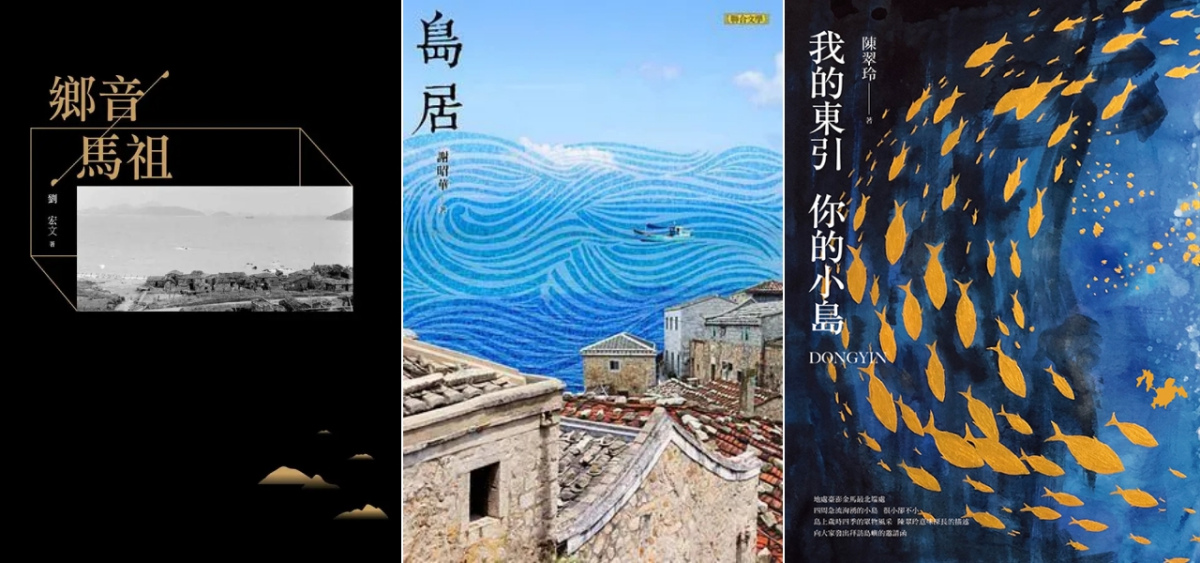

劉宏文,我心中當仁不讓的馬祖文學大師,從《鄉音馬祖》到《北竿故事集》,從典雅的華語一步步「退回」鄉音,照見黨國刺入、戰地時代降臨以前的耆老生活,還原島嶼成色,安靜的拆解掉陳舊的「軍民一家親」「黨國奶水論」。

-

謝昭華,醫師詩人,1990年代便在台灣出版詩集。對於國家、戰爭的反思鋒利如手術刀。散文亦充滿哲思,〈初見〉中那不可能的,美麗而平和的平行時空「軍歌與漁歌唱晚」,成為《小島說話》的結語。

-

陳翠玲,東引簡媜,散文裡的鮮花葳蕤、草木扶疏,都在大聲吶喊「在地感」。東引觀點更可以看出「馬祖群島」內地理上的破碎,與(如同台澎金馬)被「整合」成列島的馬祖張力——這份「東引(之於馬祖其他島的)情結」也在小說裡被朱宥勳操作了。

族繁不及備載,值得讀者們軟土深掘。我很喜歡這些作品,源於島的「內部觀點」。它可能不像朱宥勳寫得那麼強勁、聳動,可能頗有「日本人不解台灣人為何能無動於衷」的閒情逸致。但兩相對照,或許更能思考這一截溫差與時差來自何處。

他們不是不關心島嶼前途,只是更在意島嶼前身,那個險險落入「歷史無意識」的過去;和當下的山川草木,畢竟這串小小的島,「除了我們自己,又有誰真的在乎呢」 ?(註)不是無視土地、國家與戰爭,只是可能選擇了更迂迴的方式、更遙遠的位置、更冷峻的態度——我都說是馬祖的「state distancing」,和「國家」(state)的社交距離。

恰如其分的,扮演一個田馥甄意義上的「離島」:「我覺得這樣的距離很好,就隔著一片海互不打擾。」

➤期待一個不用額外添加的新主體

當作品駛離金門馬祖,終於可以關閉挑剔讀者模式,好好享受作品。我很開心讀完了〈水尾〉〈風頭〉,我認為「外一篇」〈水牛的影跡〉反倒是全書最好看的。可能因為朱宥勳回到了擅長、熟悉的場域:位在台北的一面藝術品,渴望衝破父蔭的藝術菁英。

敘事腔調也恰如其分是一個典型台北知識分子。整部作品短小精悍,峰迴路轉,餘音無窮。雖然那個黑科技頗為不可思議——但那個「打散重組」,在時光裡大隊接力萬世一系的意象,也回頭指向了朱宥勳念茲在茲的「群島」。

不過,我更感到驚喜在另一處。

在這「外一篇」的甫開篇,提及制憲後的新國名,叫「台灣民國」。

不是台灣國或台灣共和國,而殘留了一截歷史的尾大不掉。容或小說裡的政治人物們會如何說文解字,例如「民國只是主權在民,不要多作聯想」云云。但我深知這是台派到極點的小說家的會心一眨。

圖源:逆統戰嘖嘖募資頁

作為馬祖台灣混血,本來就對純粹「本土」的召喚隔了一層。即使書包別了台字翠青旗徽章,也要再別一個馬祖彩虹蝴蝶——翅膀來自南北竿東西莒的防區識別符號,是各有不同的菱形;軀幹是正方形,乃代表東引的反共救國軍指揮部——來加以「平衡」:台雖台矣,但莫忘馬祖不在那個國家想像其中,要額外添加上去。

在各式各樣新國家的圖騰裡,馬祖、或者更尷尬的民國,常常被有意無意遺漏。

少數讓我由衷感動的,是《逆統戰》裡代表台灣的符號:台灣民主國的藍地黃虎,頭上是台字紋,被一朵五瓣梅花包裹。那種折衷、融合,砲彈的高溫把兩塊頑固的鋼材熔鑄,終於鍛接在了一起,讓我在螢幕前淚光閃閃。

那是真正的,「歷史終究是美麗的,我們還是會歡喜地走下去」 。(註)●

|

群島有事 群島有事

作者:朱宥勳

出版:大塊文化

定價:380元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:朱宥勳

台灣桃園人,1988年生,畢業於國立清華大學人文社會學系、國立清華大學台灣文學研究所。曾獲金鼎獎、林榮三文學獎、全國學生文學獎、台積電青年文學獎。

|

Tags:

開頭容我忝不知恥的自吹自擂一下:朱宥勳在新作《群島有事》關注的「有沒有可能,我們能重新塑造一個『群島』的共同體,在這個共同體裡,我們可以從『台灣本土文化』,變成複數的『群島本土文化』?進而,從『台灣認同』,變成複數的『群島認同』?」正是拙作《小島說話》的起心動念。也是我在台灣文學體制裡清出位置,擺放馬祖文學的小小迴旋。

我很怕馬祖創作。其一當然是擔心創作者功夫不深,細節不到位。或者小題大作(對日常風景大呼小叫是外來者的行為),或者想當然爾(馬祖應該要……馬祖怎能夠不……),讓人出戲。

其二是服務於島外觀點,馬祖被工具化:以前是拿來抵禦冷戰中華民國的海上長城,現在是拿來鑄造台灣共同體的拱心石。張愛玲那廂是一座城市的陷落,成就了一場愛情;在當今台灣作家手上,會不會是一座島嶼的被瞄準、被攻擊,最後傾覆,成就了國民的同仇敵愾,國家的情比金堅?

馬祖是百寶袋,被裝進記者作家研究者的一萬種願望。但馬祖本身是什麼?翻過來搖一搖,裡頭空無一物。

有一位老師說,馬祖文學是台灣文學「內部的他者」。

所以,雖然在出版前就發現朱宥勳《群島有事》,但一直躊躇。直到Openbook邀稿,有種被點到名的心虛,又有閃不掉了的釋然。朱宥勳這名揮舞台灣文學最力的旗手,如何處理這個「內部的他者」?光是這樣下標,就非常引人注目。

➤文學作為預演

身為血統上的半個島民,以及前台灣文學研究者,非常感謝朱宥勳,願意對金門馬祖正眼相待,把金門馬祖挪進台灣文學界的視野。在台灣文學界都還手足無措,談到金馬就尷尬的時候。

無論是寫作動機,或代言顧慮「但我真的夠格寫這個題目嗎?」,本書盛裝的不只是作者個人的倫理審問,也相當有代表性的,是一個場域、一個族群對金馬的虧欠。

金馬人也是肉做的,和台灣同為「漢文化濃度這麼高的地方」,我總想像,只要今上一場爐邊講話,誠懇表達對金馬過去兔死狗烹──從被迫替中華民國擋死,到被本土勢力片面「處分」、「丟包」──的歉疚,加上一句玫瑰色的:「從今以後台澎金馬一起邁步向前,沒有誰可以再說誰『回去中國』這樣的話」。

雖然很芭樂,但漢民族是原諒的顏色。算了啦,一口灶就是一家人了。馬祖依伯依姆可能嘴還是很硬,但心裡會接受的。

現實世界裡沒等來的,小說的平行宇宙捷足先登。女同志總統蘇敬雅到金門站台,脫稿演出:「既是以中華民國總統的身分,也是以民進黨黨員的身分。最後,更是以一名台灣人的身分。對不起。」

我想文學的價值,就在這種平行宇宙的術式展開。它是一種贖償,如果可以,更希望它是一種預演。

雖然,很遺憾的,在分崩離析的「認同」 狀態裡,有什麼能讓台澎金馬脫胎換骨,分娩出一塊鋥亮的「共同體」 ?只能是非常狀態──一顆飛行的砲彈的高溫。一場戰爭。

不過,這或許是人類社會的常態吧?平常在一個屋簷下劍拔弩張,像小說裡對立的公媳兩造。怎麼讓大家放下矛盾,言歸於好?就是外部出現了共同敵人。

於是弔詭的,馬祖的文學像繞了一圈回到原點。過去,被囚禁在冷戰蕞爾小島的舒暢,祈求一場戰爭降落來解除封印。此刻,站在時代的前沿,我們依舊需要召喚一場戰爭,用「有事」來誕生出「群島」。

➤太用功了吧

朱宥勳有做好功課,我記得他2018年訪馬時,就曾驚訝「馬祖的鶺鴒都不怕人」。我連鶺鴒是誰、長怎樣都不知道。

多識鳥獸蟲魚,對營造小說細節肯定大有裨益。只是它也有危險:變成好學生在交作業。

「我每天坐交通船到南竿上學……交通船上,連觀光客都在討論這件事。他們說,果然地方派系還是只能靠地方派系對付啊。」我特別問了馬祖人:你會強調那是交通船嗎?或者就說船?

違和感來自太用力。交通船東交通船西,或刻意提起「一塊光餅或幾粒燕丸」,真的是在還原,或者更在展示?妙麗交作業,當然會一直舉手作答:「我知道這個專有名詞喔!」我都稱這是知識分子作家的誘惑,總是忍不住化身百科全書,用顯眼名詞、海量條目,企圖圍住時代或者地方。

用功固然重要,但太用功就不免有落向刻板的危險。如果深潛進一個真的活在地方十幾二十年,熟悉到不太耐煩的島嶼青年的內面聲音,肯定很多事物是被當成理所當然而省略的,不太容易「大驚小怪」到浮上敘事的一部份。

➤(差一點)夢迴故鄉

這可能也和朱宥勳積極以文學介入現實有關,讓作品有強烈的「目的傾向」。不待翻開本書,就大致猜得到它想帶我們去什麼地方。哪些人物一提及、一登場,一介紹他或她的背景,就有臉譜化的既視感。

例如「國會離島連線」的橫肉親中老立委,和「群島青年聯盟」的女同志學運伴侶等等。他們甫現身,就可以預判其掙扎、衝突,乃至劇情走向。連中途殺出的叛徒,容我吐槽,也是來不及伏筆,煏空(piak-khang)得毫不意外。

作為一度有「地方經驗」的人,我總覺得小小一座島,其實是愈待愈朦朧,愈了解愈晦澀。研究或許必須僭越的用一種篤定的聲音,切分出綱舉目張的層次,作出條理分明的分析,彷彿現實世界真的容許我們這樣那樣梳理。但文學創作更期待的是還原人世本身的曖昧,偶然,複雜。

在強烈的目的傾向下,這種「還原」就可能被忽略,所有細節、劇情都要很「經濟」,頭也不回朝最終目的豬突猛進。於是敘事者就從當地人變成來幾趟田野,遂要「經濟」的交代掉那些名詞的過客。

朱宥勳的作品相對線性、很任務型、很「邏輯儼然」,像在挑戰速刷通關。在短篇中,會非常精密,小時候我就被他的〈墨色格子〉震驚良久。但擴大到人物群戲更需要拿捏的中長篇,就偶有虛擬角色跑程式的沙盒感。

說來說去,恐怕還是作者太急切了。好像他不太願讓他自己和讀者耽擱下來享受故事本身,而是要盡快「完成」,讓作品被發表,去成為拋向台灣未來、急切要形塑一個共同體的矛。可能是台灣當下的「非常狀態」,使文學必須「實用」起來,武裝到牙齒。但這讓作品像一種宣傳,重點變成作品「鼓吹」或「提醒」的事,而不是作品本身了。

其實是賴香吟的提醒:「不是烏鴉嘴,而是身在局內、時代中,把重點放在亮面,就很難逃脫文學之為用的陷阱──文學被當成工具。現在是台灣主體建構很熱門的階段,但是,文學要小心。我們可以用其他方式、行動參與這個過程。但是交出文學作品,還是要回到文學的精神和美學。」

我滿想看「粗一點」的朱宥勳。不是打筆戰的兇悍,是市井的粗礪,放下咬文嚼字:這本書裡,每個「我」的對白或心內音都過於「優美」了──那些雕琢、陌異化的用詞 ,和那些需要頓號串接的長句子 。無論是全知敘事者、屍體曹以欽或立委曹祥官──這依伯簡直是太彬彬有禮的文青,沒有滿嘴ㄢㄤ不分的胡說八道,讓我無法夢迴故鄉啊。

如果很簡化的評價:事物是到位了,但人還差一點點。而事物「太到位」「太工整」,又不那麼真切了。

一個純個人性的疑問:我好奇為什麼朱宥勳選擇曹祥官這個名字?因為斯名確有其人,不過跟神通廣大又腦滿腸肥的島王立委不同,是溫厚卻堅持原則的大哥,也是我心底的平民英雄。被拿來當有固定形象和黨派色彩的「反派」讓我著實困惑了一陣。

➤還是特技演員擔當的金馬

戰爭和統獨,對我來說,還是相對「台北」、「中央」的議題。

我在日本時,日本人每天頭條台灣有事,一直問我台灣「大丈夫?」他們嚇傻,想說戰端明明一觸即發,台灣人怎能還活得人畜無害?就連我們從小到大行禮如儀的萬安演習,都突然被日本媒體大書特書,彷彿全員備戰了起來。但事實是駐台記者採訪彰化爌肉飯,發現根本沒人在乎中國軍演,讓他感到強烈的落差 。

台灣被放進他們的問題框架裡,以致「越俎代庖」來替我們焦慮,好像台灣人都應該被嚇得生活不能自理。

馬祖有點類似如此。在小說裡,馬祖只能是前線,甚至失土。上一次在《以下證言將被全面否認》裡淪陷的是馬祖,這次是金門。金馬是飾演屍體專業戶嗎?我多麼期待朱宥勳宇宙,乃至整個台灣文學界,馬祖有朝一日能脫離特技演員的刀鋒邊緣。

我們也可以進一步追問:為什麼非得是朱宥勳,或其他同樣高人氣的台灣作家,馬祖才能被「抬升」上文壇的主流視野呢?首先反求諸己,我就爛──虛構力薄弱,小說終究是門專業活。作此提問當然不是否定朱宥勳的努力,或一律拒斥島外作家來沾墨開鋒,而是顯而易見的「文學場域的不平衡」。

所以趁此良機,我還是像作Podcast一樣來蹭流量我大哥朱宥勳,為還沒閱讀拙作《小島說話》的讀者們,介紹我們繁花似錦的馬祖文學作品。可以看看馬祖自己關注的事情是什麼?議題如何設定?

劉宏文,我心中當仁不讓的馬祖文學大師,從《鄉音馬祖》到《北竿故事集》,從典雅的華語一步步「退回」鄉音,照見黨國刺入、戰地時代降臨以前的耆老生活,還原島嶼成色,安靜的拆解掉陳舊的「軍民一家親」「黨國奶水論」。

謝昭華,醫師詩人,1990年代便在台灣出版詩集。對於國家、戰爭的反思鋒利如手術刀。散文亦充滿哲思,〈初見〉中那不可能的,美麗而平和的平行時空「軍歌與漁歌唱晚」,成為《小島說話》的結語。

陳翠玲,東引簡媜,散文裡的鮮花葳蕤、草木扶疏,都在大聲吶喊「在地感」。東引觀點更可以看出「馬祖群島」內地理上的破碎,與(如同台澎金馬)被「整合」成列島的馬祖張力——這份「東引(之於馬祖其他島的)情結」也在小說裡被朱宥勳操作了。

族繁不及備載,值得讀者們軟土深掘。我很喜歡這些作品,源於島的「內部觀點」。它可能不像朱宥勳寫得那麼強勁、聳動,可能頗有「日本人不解台灣人為何能無動於衷」的閒情逸致。但兩相對照,或許更能思考這一截溫差與時差來自何處。

他們不是不關心島嶼前途,只是更在意島嶼前身,那個險險落入「歷史無意識」的過去;和當下的山川草木,畢竟這串小小的島,「除了我們自己,又有誰真的在乎呢」 ?(註)不是無視土地、國家與戰爭,只是可能選擇了更迂迴的方式、更遙遠的位置、更冷峻的態度——我都說是馬祖的「state distancing」,和「國家」(state)的社交距離。

恰如其分的,扮演一個田馥甄意義上的「離島」:「我覺得這樣的距離很好,就隔著一片海互不打擾。」

➤期待一個不用額外添加的新主體

當作品駛離金門馬祖,終於可以關閉挑剔讀者模式,好好享受作品。我很開心讀完了〈水尾〉〈風頭〉,我認為「外一篇」〈水牛的影跡〉反倒是全書最好看的。可能因為朱宥勳回到了擅長、熟悉的場域:位在台北的一面藝術品,渴望衝破父蔭的藝術菁英。

敘事腔調也恰如其分是一個典型台北知識分子。整部作品短小精悍,峰迴路轉,餘音無窮。雖然那個黑科技頗為不可思議——但那個「打散重組」,在時光裡大隊接力萬世一系的意象,也回頭指向了朱宥勳念茲在茲的「群島」。

不過,我更感到驚喜在另一處。

在這「外一篇」的甫開篇,提及制憲後的新國名,叫「台灣民國」。

不是台灣國或台灣共和國,而殘留了一截歷史的尾大不掉。容或小說裡的政治人物們會如何說文解字,例如「民國只是主權在民,不要多作聯想」云云。但我深知這是台派到極點的小說家的會心一眨。

作為馬祖台灣混血,本來就對純粹「本土」的召喚隔了一層。即使書包別了台字翠青旗徽章,也要再別一個馬祖彩虹蝴蝶——翅膀來自南北竿東西莒的防區識別符號,是各有不同的菱形;軀幹是正方形,乃代表東引的反共救國軍指揮部——來加以「平衡」:台雖台矣,但莫忘馬祖不在那個國家想像其中,要額外添加上去。

在各式各樣新國家的圖騰裡,馬祖、或者更尷尬的民國,常常被有意無意遺漏。

少數讓我由衷感動的,是《逆統戰》裡代表台灣的符號:台灣民主國的藍地黃虎,頭上是台字紋,被一朵五瓣梅花包裹。那種折衷、融合,砲彈的高溫把兩塊頑固的鋼材熔鑄,終於鍛接在了一起,讓我在螢幕前淚光閃閃。

那是真正的,「歷史終究是美麗的,我們還是會歡喜地走下去」 。(註)●

作者:朱宥勳

出版:大塊文化

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:朱宥勳

台灣桃園人,1988年生,畢業於國立清華大學人文社會學系、國立清華大學台灣文學研究所。曾獲金鼎獎、林榮三文學獎、全國學生文學獎、台積電青年文學獎。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

【徵才】Openbook閱讀誌誠徵夥伴 · 全職編輯 · 一名!

延伸閱讀

現場》小說有證言功能嗎?韓國小說家金息訪台,談慰安婦題材《最後一個人》的非虛構寫作

閱讀更多

現場》中國獨立電影人注視的短影音時代:《大景》張贊波、林木材對談

閱讀更多

報導》如何「翻譯」台灣?《臺灣漫遊錄》獲美國國家圖書獎的後台故事:楊双子X金翎對談 ft.莊瑞琳

閱讀更多