➤在豐美物產與自然風光下,南島的沉默

在台灣談論韓國現代史或人權運動史時,人們熟悉的往往是1980年的光州事件,並且經常以之與台灣的二二八事件相提並論。然而,若將視野回放至二戰過後、東亞從去殖民過渡到冷戰格局的歷史脈絡來看,不管是建國初期所產生的國家暴力、島嶼邊陲的地緣位置,或者外來勢力對當地居民進行大規模屠殺等層面,發生在1948年的「濟州四.三」事件,與1947年台灣二二八事件的相似性,其實遠遠高於光州事件。

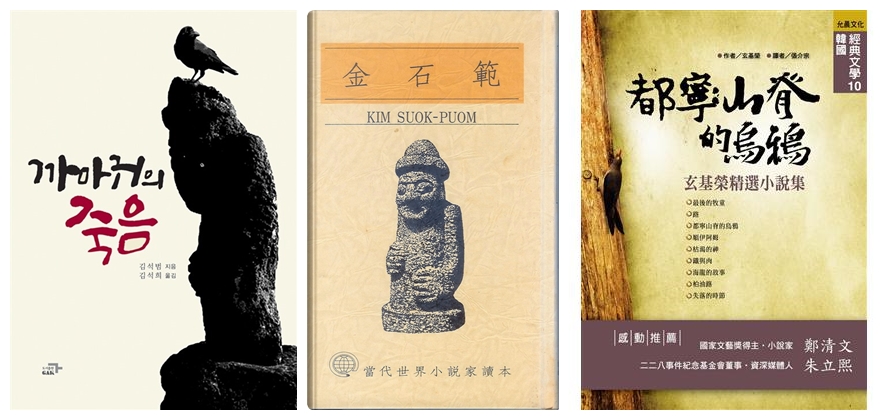

雖然數量不多,但台灣並非全然缺乏與濟州四.三相關的作品。早在1988年,光復書局「當代世界小說家讀本」系列便已將在日朝鮮裔知名作家金石範的短篇小說集《烏鴉之死》翻譯出版。2009年,又有韓國濟州四.三最具代表性的作家玄基榮的經典小說集《都寧山脊的烏鴉》問世。

左為金石範作品《烏鴉之死》韓文版。

近年,2022年的台灣國際女性影展也曾放映在日朝鮮人二代導演梁英姬的家庭紀錄片三部曲的最終作《雞湯與意識形態》。

(本片曾於2022年台灣國際女性影展放映,目前可在紀錄片串流平台上找到。)

然而,這種歷史感的落差並非僅存在於台灣社會。即便在韓國,光州事件早已被正名為「光州民主化運動」,並正式納入國家層級的紀念體系之中。相較之下,濟州四.三卻仍處於相對邊緣的位置,其歷史能見度與定位始終曖昧不清。這正反映了韓國國族記憶建構上的不對稱性。

造成這種情況的原因主要有二。第一,韓國政府直到金大中執政的2000年代初,國會才通過《濟州四.三特別法》,開始針對過去長達半世紀的國家暴力事件展開真相調查,並試圖恢復被害者的名譽。然而與此同時,正是韓國政府也大力推動濟州島的觀光發展的時期。

2000年1月韓國總統金大中簽署「濟州四.三特別法」。(圖源:維基)

例如,2000年代初頒布的《濟州島觀光振興計劃》旨在將濟州島打造成國際觀光勝地,內容包括旅遊設施的增建、基礎設施的建設,以及對自然景觀與文化資源的推廣。在這股以觀光和資本主義為主軸的發展浪潮下,濟州四.三的歷史真相調查與記憶工程相對顯得邊緣,甚至被掩蓋。

觀光政策所塑造的,是美麗與和平的當下濟州景象;而歷史調查所企圖強調的,則是充斥國家暴力和不義的濟州歷史。這兩者之間的衝突,使得四.三的記憶在以觀光優先的強勢政策下,面臨能見度不足與資源匱乏的困境。

如今大多數韓國人對濟州島的第一印象,大多停留在廣袤的橘子園、豐饒的海鮮,以及獨具魅力的南方島嶼自然風光。作為國內最具代表性的觀光與度假勝地,濟州在大眾記憶中被賦予的是休閒與愉悅的形象,至於這片土地曾經承受過的沉重歷史創傷,卻長期被排除在公共視野與集體記憶之外。

➤多重權力,以及加害/受害者交錯的關係

濟州四.三的歷史能見度與定位曖昧不清的第二個原因,是南朝鮮勞動黨(簡稱南勞黨)曾介入事件。南勞黨是當年韓半島(包含38度線以北的北韓)最主要的左翼組織之一,當時在濟州地方動員群眾、並參與部分武裝起義行動。部分濟州居民在遭到強迫或自願的情境下,與左翼武裝組織建立聯繫,甚至直接參與行動。

與此同時,部分參與武裝隊的濟州人並非單純的抵抗者,他們在與國家討伐隊對峙的過程中,亦曾對當地居民施加威脅,甚至出現奪取糧食,或懲罰、殺害被懷疑通敵者的案例。這些行為不僅加劇了當地居民的恐懼,也使島內社會陷入難以簡單用「加害者/受害者」二分的灰色地帶。

等待處決的濟州島居民。(圖源:維基)

濟州四.三並不能簡化為國家機器對於無辜民眾的單向壓迫,而是呈現出多重行為者交織下的複雜性。濟州居民在不同脈絡下既可能成為被害者,也可能在某些情境中扮演加害者的角色。這種多重的權力關係與加害/受害的交錯,正是四.三在今日歷史討論中格外敏感與困難之處。

正因如此,這場事件往往成為南韓右翼陣營指控與攻擊的焦點,甚至被冠予「共產黨暴動」,與「北韓勾結」等汙名。濟州四.三的歷史脈絡中,並非僅存在「國家暴力對無辜良民」的單一敘事,在韓國現代史中,至今仍然處於高度爭議與分歧之中。

例如,2003年出版的《濟州四.三事件真相報告書》序文中,時任四.三真相調查委員會委員長,也是前國務總理的高建曾如此強調:「報告書的撰述,以查明事件的真相,回復受難者及其家屬的名譽為重點,並未定義整個四.三事件的性質,也未做出歷史評價。我認為這是之後的歷史學者們所應當承擔的責任。」

由此可見,在官方立場上,政府依舊相當保守,只願意進行最低限度的評價,也就是推翻過去威權政府時期主張的「共產暴動論」,承認國家暴力事實,並承認受害者的存在,但卻未能對濟州四.三提出更具前瞻性的政治與歷史想像。座落於濟州四.三和平紀念館中最具代表性的紀念碑——白碑。石碑上什麼字也沒有銘刻,其設計核心正體現了相同的理念:濟州四.三至今仍是一段無法被完整命名的歷史。

濟州四.三和平紀念館中的白碑。(圖源:黑體文化提供)

然而,從另一個層面來看,政府之所以採取這樣的態度,根本上是出於現實政治的考量。正如前述,事件過程中確實存在南勞黨勢力的介入,再加上近年來新右翼勢力與歷史否定論者聲浪的崛起,使得韓國社會至今仍難以就濟州四.三達成共識。即使在民主化過後,對濟州四.三的真相調查已經經過了20多年,歷任總統也在每年的4月3日到濟州島發表道歉談話,但政府對於四.三的官方界定仍然只停留在曖昧的「國家暴力」,以及「無辜受害者」的抽象形象,而對其具體歷史脈絡的呈現則仍付之闕如。

直到今日,國際社會對於「過去清算」大致有幾種典型模式,一種是以司法制裁為核心的處罰型清算,如二戰後聯合國針對德國納粹戰犯進行的紐倫堡審判。另一種則是以社會和解為目標的非司法性清算,如南非「真相與和解委員會」所體現的,加害者與受害者和解模式。

紐倫堡審判期間的法官席。(圖源:維基)

與台灣相似,因為濟州四.三事件的社會定位曖昧不明,在此情況下,韓國盡可能取得社會最大公約數,即不對加害者追加責任,也盡量避免事件中的抗爭層面,並以「受難者論」為基礎展開的查明真相與回復名譽運動。

正是這種淡化政治意識形態和加害結構,並以受難為中心的和解與共生等模式的提出,才推動政府有限度的承認責任、回復受害者名譽並作出正式道歉。

➤作為「濟州共同體」的濟州四.三書寫

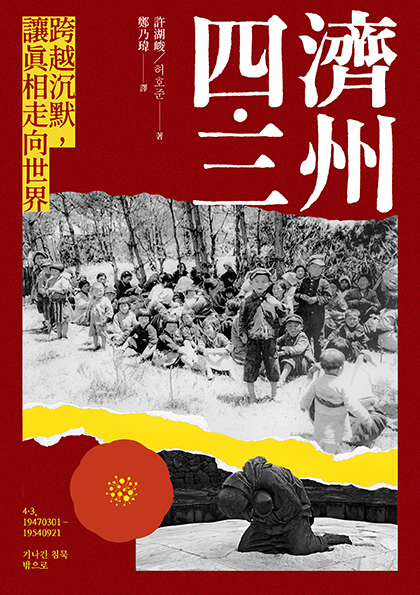

作為推廣濟州四.三歷史的科普讀物,《濟州四.三:跨越沉默,讓真相走向世界》一書架構完整,內容淺顯易懂,卻不失深度,並兼顧多重視角來理解這段歷史,非常適合入門者閱讀。

全書大致可分為四個部分,首先第一章〈歷史—從那天開始的2762天〉是介紹濟州四.三的時空背景與事件始末。其次是第二章〈尚未結束的歷史—從那天之後,到今日為止〉,細緻梳理事件之後,長期遭到官方封鎖與污名化的歷程,並描述直至韓國社會解嚴、邁入民主化體制後,真相才逐漸公開、正義逐步回復的過程。

第三部分則是第三章到第十二章,其特色在於透過特殊的書寫方式,將多年來作者許湖峻所蒐集的濟州四.三受難者與遺族的證言,編織進他親身踏訪濟州各地歷史現場的旅程之中。

最後一章〈正名—誰來呼喚我們的名字〉則是承接第二章的內容,強調濟州四.三的平反與正名仍是一項進行中的課題。

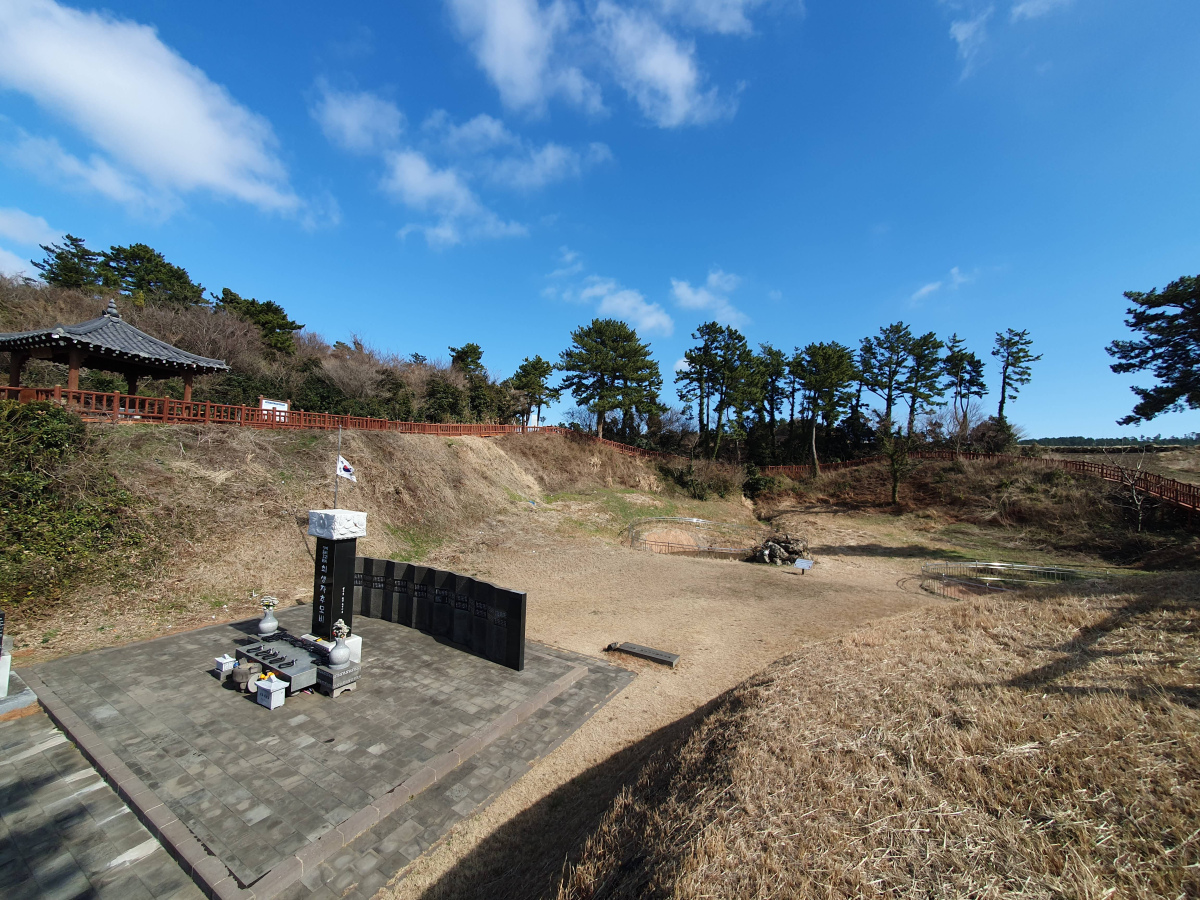

當今的濟州島已是國際知名的觀光勝地,但作者試圖將讀者帶回事件發生的時空脈絡,讓人一邊沿著偶來小路等知名路線欣賞美麗的自然風光,一邊喚起那些被掩藏在風光景點背後的傷痕與記憶。

「偶來小路第10號路線」的西卵峰,是當年屠殺的遺址。(圖源:黑體文化提供)

從城山浦的豁口、西歸浦的正房瀑布,到摹瑟浦的舊日軍機場、翰林月令里的倖存者住所,再到別刀峰、北村、觀德亭與濟州市區的歷史現場,這些風景區都是今日到濟洲旅遊的觀光客們眼中最賞心悅目的景點,卻也曾是濟州居民們面臨屠殺和抵抗的最殘酷的見證空間。藉由這樣的路徑書寫,作者希望提醒旅行者與讀者,在享受濟州島的自然與文化之際,也別忘記濟州四.三所留下的傷痛記憶。

此外,還有一點值得注意的,是貫穿此書書寫的重要精神,即強調濟州地區主體性的「濟州共同體」概念。

「濟州共同體」一詞並非出自某位特定學者或單一著作,而是自1990年代以來,在韓國社會開始重新審視濟州、學界逐步展開濟州四.三研究的過程中,自然而然形成的看待濟州的概念。此一概念凸顯了濟州作為韓半島邊陲及島嶼地理環境的特殊性,以及在此背景下島民所孕育出的集體記憶、共同意識和生活方式。

隨著濟州四.三真相調查運動與民主化進程的進展,特別是在2000年代《濟州四.三特別法》制定的討論中,「濟州共同體所承受的創傷」的說法,逐漸成為官方與韓國社會的共識。文學與藝術領域也常以「濟州共同體」指稱島民在歷史創傷中展現的集體記憶與認同,例如透過村落的互助傳統(如濟州的兩班階級或海女共同體)以及對濟州四.三集體創傷的再現。作者許湖峻正是承繼了這樣的精神,以「濟州共同體」的視角撰寫本書,試圖讓讀者在理解歷史的同時,也能感受到濟州島民的集體經驗與主體性。

與既有的韓半島中心史觀相比,立基於「島嶼共同體」的視角,許湖峻在書寫濟州四.三的歷史時,拒絕將濟州四.三單純視為冷戰格局下,南北韓對立所發生的邊陲衝突,也不僅將島民描繪為國家暴力的無辜受害者。相反地,他透過以濟州島史為中心的框架,更加凸顯濟州社會的歷史能動性,並將濟州四.三置於更廣大的抵抗傳統和歷史系譜之中。

誠如書中所強調,即使不追溯到遙遠的高麗時代,在近代初期有對抗中央政府的房星七和李在守為首的抗爭,在日本殖民時期也有海女、學生和工會等蓬勃的抗爭歷史。作者藉此凸顯濟州四.三並非孤立的歷史偶發事件,而是於濟州社會歷史經驗的延續。

總結而言,「濟州共同體」論視角的重要性,在於它為四.三事件的記憶提供了一種超越受害敘事的框架。若僅以「受難者」的身分來界定濟州島民,雖能追究國家暴力的責任,卻容易將島民固定在被動、沉默的位置,難以凸顯其能動性與歷史性。

相反的,島嶼共同體論的敘述方式,不僅重新揭示了濟州島民在漫長歷史中持續進行的抵抗、協商與生存實踐,更讓濟州四.三不再只是國族受害史中的附屬篇章,而是一段具有自我發聲權的島嶼歷史。正是在這種敘事轉向中,濟州島得以走出長久的沉默,能以具有行動力與主體性的共同體身分,進入韓國社會的公共記憶。●

|

濟州四.三:跨越沉默,讓真相走向世界 濟州四.三:跨越沉默,讓真相走向世界

4·3, 19470301-19540921 - 기나긴 침묵 밖으로

作者:許湖峻허호준

譯者:鄭乃瑋

出版:黑體文化出版

定價:560元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:許湖峻

《韓民族日報》資深記者。出生於濟州。一九八九年成為記者後,冥冥之中注定了他與四.三的相遇。過去三十多年來,作者致力於研究四.三真相及其所代表的意義,他透過研究與採訪,努力揭露四.三的真相,這也讓他獲頒濟州四.三和平基金會第一屆四.三新聞獎(2022)的最高榮譽。過去的採訪與研究,成為撰寫本書的基礎。

作者跨越地區史、韓國史的範疇,關注美國於四.三中的角色與責任、四.三於世界史中的意義等,並於濟州大學取得政治學博士學位。曾出版《希臘與濟州,悲劇的歷史及其後》(2014)、《四.三,借問美國》(2021)等著作。迄今,仍持續不斷地寫作。此外,他還將《現代社會與種族滅絕》(合譯,2005)、《二十世紀的大屠殺與種族滅絕》(合譯,2006)等書籍翻譯成韓語,並參與了濟州四.三研究所出版的《從墳墓中活過來的四.三受刑人》(2002)、《陰影中的四.三》(2009)、《四.三與女性》(全五卷)等多部記錄四.三倖存受難者口述歷史的工作。

|

Tags:

➤在豐美物產與自然風光下,南島的沉默

在台灣談論韓國現代史或人權運動史時,人們熟悉的往往是1980年的光州事件,並且經常以之與台灣的二二八事件相提並論。然而,若將視野回放至二戰過後、東亞從去殖民過渡到冷戰格局的歷史脈絡來看,不管是建國初期所產生的國家暴力、島嶼邊陲的地緣位置,或者外來勢力對當地居民進行大規模屠殺等層面,發生在1948年的「濟州四.三」事件,與1947年台灣二二八事件的相似性,其實遠遠高於光州事件。

雖然數量不多,但台灣並非全然缺乏與濟州四.三相關的作品。早在1988年,光復書局「當代世界小說家讀本」系列便已將在日朝鮮裔知名作家金石範的短篇小說集《烏鴉之死》翻譯出版。2009年,又有韓國濟州四.三最具代表性的作家玄基榮的經典小說集《都寧山脊的烏鴉》問世。

近年,2022年的台灣國際女性影展也曾放映在日朝鮮人二代導演梁英姬的家庭紀錄片三部曲的最終作《雞湯與意識形態》。

(本片曾於2022年台灣國際女性影展放映,目前可在紀錄片串流平台上找到。)

然而,這種歷史感的落差並非僅存在於台灣社會。即便在韓國,光州事件早已被正名為「光州民主化運動」,並正式納入國家層級的紀念體系之中。相較之下,濟州四.三卻仍處於相對邊緣的位置,其歷史能見度與定位始終曖昧不清。這正反映了韓國國族記憶建構上的不對稱性。

造成這種情況的原因主要有二。第一,韓國政府直到金大中執政的2000年代初,國會才通過《濟州四.三特別法》,開始針對過去長達半世紀的國家暴力事件展開真相調查,並試圖恢復被害者的名譽。然而與此同時,正是韓國政府也大力推動濟州島的觀光發展的時期。

例如,2000年代初頒布的《濟州島觀光振興計劃》旨在將濟州島打造成國際觀光勝地,內容包括旅遊設施的增建、基礎設施的建設,以及對自然景觀與文化資源的推廣。在這股以觀光和資本主義為主軸的發展浪潮下,濟州四.三的歷史真相調查與記憶工程相對顯得邊緣,甚至被掩蓋。

觀光政策所塑造的,是美麗與和平的當下濟州景象;而歷史調查所企圖強調的,則是充斥國家暴力和不義的濟州歷史。這兩者之間的衝突,使得四.三的記憶在以觀光優先的強勢政策下,面臨能見度不足與資源匱乏的困境。

如今大多數韓國人對濟州島的第一印象,大多停留在廣袤的橘子園、豐饒的海鮮,以及獨具魅力的南方島嶼自然風光。作為國內最具代表性的觀光與度假勝地,濟州在大眾記憶中被賦予的是休閒與愉悅的形象,至於這片土地曾經承受過的沉重歷史創傷,卻長期被排除在公共視野與集體記憶之外。

➤多重權力,以及加害/受害者交錯的關係

濟州四.三的歷史能見度與定位曖昧不清的第二個原因,是南朝鮮勞動黨(簡稱南勞黨)曾介入事件。南勞黨是當年韓半島(包含38度線以北的北韓)最主要的左翼組織之一,當時在濟州地方動員群眾、並參與部分武裝起義行動。部分濟州居民在遭到強迫或自願的情境下,與左翼武裝組織建立聯繫,甚至直接參與行動。

與此同時,部分參與武裝隊的濟州人並非單純的抵抗者,他們在與國家討伐隊對峙的過程中,亦曾對當地居民施加威脅,甚至出現奪取糧食,或懲罰、殺害被懷疑通敵者的案例。這些行為不僅加劇了當地居民的恐懼,也使島內社會陷入難以簡單用「加害者/受害者」二分的灰色地帶。

濟州四.三並不能簡化為國家機器對於無辜民眾的單向壓迫,而是呈現出多重行為者交織下的複雜性。濟州居民在不同脈絡下既可能成為被害者,也可能在某些情境中扮演加害者的角色。這種多重的權力關係與加害/受害的交錯,正是四.三在今日歷史討論中格外敏感與困難之處。

正因如此,這場事件往往成為南韓右翼陣營指控與攻擊的焦點,甚至被冠予「共產黨暴動」,與「北韓勾結」等汙名。濟州四.三的歷史脈絡中,並非僅存在「國家暴力對無辜良民」的單一敘事,在韓國現代史中,至今仍然處於高度爭議與分歧之中。

例如,2003年出版的《濟州四.三事件真相報告書》序文中,時任四.三真相調查委員會委員長,也是前國務總理的高建曾如此強調:「報告書的撰述,以查明事件的真相,回復受難者及其家屬的名譽為重點,並未定義整個四.三事件的性質,也未做出歷史評價。我認為這是之後的歷史學者們所應當承擔的責任。」

由此可見,在官方立場上,政府依舊相當保守,只願意進行最低限度的評價,也就是推翻過去威權政府時期主張的「共產暴動論」,承認國家暴力事實,並承認受害者的存在,但卻未能對濟州四.三提出更具前瞻性的政治與歷史想像。座落於濟州四.三和平紀念館中最具代表性的紀念碑——白碑。石碑上什麼字也沒有銘刻,其設計核心正體現了相同的理念:濟州四.三至今仍是一段無法被完整命名的歷史。

然而,從另一個層面來看,政府之所以採取這樣的態度,根本上是出於現實政治的考量。正如前述,事件過程中確實存在南勞黨勢力的介入,再加上近年來新右翼勢力與歷史否定論者聲浪的崛起,使得韓國社會至今仍難以就濟州四.三達成共識。即使在民主化過後,對濟州四.三的真相調查已經經過了20多年,歷任總統也在每年的4月3日到濟州島發表道歉談話,但政府對於四.三的官方界定仍然只停留在曖昧的「國家暴力」,以及「無辜受害者」的抽象形象,而對其具體歷史脈絡的呈現則仍付之闕如。

直到今日,國際社會對於「過去清算」大致有幾種典型模式,一種是以司法制裁為核心的處罰型清算,如二戰後聯合國針對德國納粹戰犯進行的紐倫堡審判。另一種則是以社會和解為目標的非司法性清算,如南非「真相與和解委員會」所體現的,加害者與受害者和解模式。

與台灣相似,因為濟州四.三事件的社會定位曖昧不明,在此情況下,韓國盡可能取得社會最大公約數,即不對加害者追加責任,也盡量避免事件中的抗爭層面,並以「受難者論」為基礎展開的查明真相與回復名譽運動。

正是這種淡化政治意識形態和加害結構,並以受難為中心的和解與共生等模式的提出,才推動政府有限度的承認責任、回復受害者名譽並作出正式道歉。

➤作為「濟州共同體」的濟州四.三書寫

作為推廣濟州四.三歷史的科普讀物,《濟州四.三:跨越沉默,讓真相走向世界》一書架構完整,內容淺顯易懂,卻不失深度,並兼顧多重視角來理解這段歷史,非常適合入門者閱讀。

全書大致可分為四個部分,首先第一章〈歷史—從那天開始的2762天〉是介紹濟州四.三的時空背景與事件始末。其次是第二章〈尚未結束的歷史—從那天之後,到今日為止〉,細緻梳理事件之後,長期遭到官方封鎖與污名化的歷程,並描述直至韓國社會解嚴、邁入民主化體制後,真相才逐漸公開、正義逐步回復的過程。

第三部分則是第三章到第十二章,其特色在於透過特殊的書寫方式,將多年來作者許湖峻所蒐集的濟州四.三受難者與遺族的證言,編織進他親身踏訪濟州各地歷史現場的旅程之中。

最後一章〈正名—誰來呼喚我們的名字〉則是承接第二章的內容,強調濟州四.三的平反與正名仍是一項進行中的課題。

當今的濟州島已是國際知名的觀光勝地,但作者試圖將讀者帶回事件發生的時空脈絡,讓人一邊沿著偶來小路等知名路線欣賞美麗的自然風光,一邊喚起那些被掩藏在風光景點背後的傷痕與記憶。

從城山浦的豁口、西歸浦的正房瀑布,到摹瑟浦的舊日軍機場、翰林月令里的倖存者住所,再到別刀峰、北村、觀德亭與濟州市區的歷史現場,這些風景區都是今日到濟洲旅遊的觀光客們眼中最賞心悅目的景點,卻也曾是濟州居民們面臨屠殺和抵抗的最殘酷的見證空間。藉由這樣的路徑書寫,作者希望提醒旅行者與讀者,在享受濟州島的自然與文化之際,也別忘記濟州四.三所留下的傷痛記憶。

此外,還有一點值得注意的,是貫穿此書書寫的重要精神,即強調濟州地區主體性的「濟州共同體」概念。

「濟州共同體」一詞並非出自某位特定學者或單一著作,而是自1990年代以來,在韓國社會開始重新審視濟州、學界逐步展開濟州四.三研究的過程中,自然而然形成的看待濟州的概念。此一概念凸顯了濟州作為韓半島邊陲及島嶼地理環境的特殊性,以及在此背景下島民所孕育出的集體記憶、共同意識和生活方式。

隨著濟州四.三真相調查運動與民主化進程的進展,特別是在2000年代《濟州四.三特別法》制定的討論中,「濟州共同體所承受的創傷」的說法,逐漸成為官方與韓國社會的共識。文學與藝術領域也常以「濟州共同體」指稱島民在歷史創傷中展現的集體記憶與認同,例如透過村落的互助傳統(如濟州的兩班階級或海女共同體)以及對濟州四.三集體創傷的再現。作者許湖峻正是承繼了這樣的精神,以「濟州共同體」的視角撰寫本書,試圖讓讀者在理解歷史的同時,也能感受到濟州島民的集體經驗與主體性。

與既有的韓半島中心史觀相比,立基於「島嶼共同體」的視角,許湖峻在書寫濟州四.三的歷史時,拒絕將濟州四.三單純視為冷戰格局下,南北韓對立所發生的邊陲衝突,也不僅將島民描繪為國家暴力的無辜受害者。相反地,他透過以濟州島史為中心的框架,更加凸顯濟州社會的歷史能動性,並將濟州四.三置於更廣大的抵抗傳統和歷史系譜之中。

誠如書中所強調,即使不追溯到遙遠的高麗時代,在近代初期有對抗中央政府的房星七和李在守為首的抗爭,在日本殖民時期也有海女、學生和工會等蓬勃的抗爭歷史。作者藉此凸顯濟州四.三並非孤立的歷史偶發事件,而是於濟州社會歷史經驗的延續。

總結而言,「濟州共同體」論視角的重要性,在於它為四.三事件的記憶提供了一種超越受害敘事的框架。若僅以「受難者」的身分來界定濟州島民,雖能追究國家暴力的責任,卻容易將島民固定在被動、沉默的位置,難以凸顯其能動性與歷史性。

相反的,島嶼共同體論的敘述方式,不僅重新揭示了濟州島民在漫長歷史中持續進行的抵抗、協商與生存實踐,更讓濟州四.三不再只是國族受害史中的附屬篇章,而是一段具有自我發聲權的島嶼歷史。正是在這種敘事轉向中,濟州島得以走出長久的沉默,能以具有行動力與主體性的共同體身分,進入韓國社會的公共記憶。●

4·3, 19470301-19540921 - 기나긴 침묵 밖으로

作者:許湖峻허호준

譯者:鄭乃瑋

出版:黑體文化出版

定價:560元

【內容簡介➤】

作者簡介:許湖峻

《韓民族日報》資深記者。出生於濟州。一九八九年成為記者後,冥冥之中注定了他與四.三的相遇。過去三十多年來,作者致力於研究四.三真相及其所代表的意義,他透過研究與採訪,努力揭露四.三的真相,這也讓他獲頒濟州四.三和平基金會第一屆四.三新聞獎(2022)的最高榮譽。過去的採訪與研究,成為撰寫本書的基礎。

作者跨越地區史、韓國史的範疇,關注美國於四.三中的角色與責任、四.三於世界史中的意義等,並於濟州大學取得政治學博士學位。曾出版《希臘與濟州,悲劇的歷史及其後》(2014)、《四.三,借問美國》(2021)等著作。迄今,仍持續不斷地寫作。此外,他還將《現代社會與種族滅絕》(合譯,2005)、《二十世紀的大屠殺與種族滅絕》(合譯,2006)等書籍翻譯成韓語,並參與了濟州四.三研究所出版的《從墳墓中活過來的四.三受刑人》(2002)、《陰影中的四.三》(2009)、《四.三與女性》(全五卷)等多部記錄四.三倖存受難者口述歷史的工作。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

延伸閱讀

評論》不在現場的人如何見證歷史的創傷?從韓國現代文學脈絡解析韓江文學的意義

閱讀更多

首爾書展.現場》如何用繪畫表現暴力?我想傳達的不是絕望,而是希望與療癒:周見信X金錦淑

閱讀更多

影評》東亞情勒三寶:吃苦、犧牲、內疚⸺評《苦盡柑來遇見你》

閱讀更多