➤阿潑:在旅行的角落遇見國家黑暗歷史

許多關注文化與認同議題的讀者,書架上都有一本《憂鬱的邊界:一個菜鳥人類學家的行與思》,阿潑以人類學的視角走訪東亞各國,從台灣人的身分,探詢人們在各種「跨境」的情境中,呈現的複雜連結,反思我們看待自身與世界的方式。

阿潑表示,其實在開始旅行的那幾年,看到的都是光明、榮耀的面向,直到她在柬埔寨金邊探訪,一個不起眼的普通小學,卻是知名的虐殺之地「S-21集中營」,而她遇到的當地人,對此竟一無所知。阿潑沒想過「一個國家的人對於自己國家曾發生的事可以這麼陌生跟訝異」,後來想想,台灣人其實也對自己的土地歷史感到陌生,反倒是有資本離開家鄉的外國旅人,透過探索陌生之地,比當地人更清楚國家的黑暗歷史。「這種奢侈感,可能就是促使我一直書寫旅行過的國家的歷史災厄、黑暗悲劇的原因吧。」

「作為一個記者,我看重的是現場經驗與口述,這反映的是此時此刻此地,與此人此事相遇的狀態。」這是阿潑對於自己與採訪、田野及旅行地的關係描述。然而,僅憑「此時此地」,並不能說清事情的脈絡經緯,因此文獻資料的補充,就像架設舞台,讓「現場經驗」發揮得當,使記述產生意義與深度。

無論旅行文學或者阿潑鍾情的亞洲議題,也都奠基於不分男女、各有特色的前行書寫者及作品之中,例如:《幽暗國度》、《一切未曾逝去:越南與戰爭記憶》、《世界的盡頭:從西非到近東,從伊朗到柬埔寨,一場種族與文化衝突的見證之旅》,與《普丁的國家:揭露俄羅斯真實面紗的採訪實錄》……等,都是她的推薦書單。

阿潑將以「一切未曾逝去:亞洲的黑暗歷史記憶」為講座主題,談談那些「承載歷史皺褶、人民悲喜的土地:這些人可能被迫旅行,但也可能終生都無法離開。」她表示,連結彼此、互相了解、進一步對話與關懷,或許正是旅行文學在這個時代可扮演的角色。

➤山女孩Kit:從旅遊書寫長出的小說創作

山女孩Kit的登山起點,最初來自療癒喪親之痛的起心動念,從家鄉北投的山,到走入世界各地的山徑,至今已11年。她總是從機場直奔登山步道口,旅行主題幾乎圍繞著「山脈」,反倒不一定會在城市停留。她形容自己是「崇拜親臨現場的體驗者」,只有抵達現場,才有辦法描述土地。因此,她習慣在移動中書寫,「飛機上、背包客房的上鋪、巴士的等候區、轉機的深夜。說穿了,就是在各種移動中,仔細地紀錄以獵人的眼睛捕捉到的微小差異,而那算不算文學,又是另外一回事了。」

其實,Kit的小說作品《腹語山》場景靈感,就來自於她2023年在安納普納大環線攀登時,經歷的雪崩。當時她聽見由遠而近、尖銳如笛的風聲,遠方有大片灰霧迎面而來,如不閉上眼睛,角膜很可能被夾帶冰晶與塵土的風雪刮傷而失明。她當晚細細記錄的情景,成為後來書中女主角翻越喜馬拉雅山的重要情節。這也是他她常推薦《山稜上的無名英雄》的原因,更可以理解這段艱辛而偉大的歷史。

無論旅遊或攀登,女性在體力或心理上,都承擔更多無形壓力,也因此,Kit格外珍惜途中遇見的各種女性。她認為,男性創作者通常更著重戶外活動的異地冒險、陌生探索,而女性創作者的作品中,則更多描述人與人的互動情感,像是旅途中或步道中所遇之人的對話。

Kit過去的分享,大多圍繞在實務型的主題,例如:女生獨旅的裝備、如何藏好現金……等。有趣的是,她發現自己有一群不從事戶外活動的讀者,但他們卻能從自己的作品中有所共感,或許正是因為寫出了自我追尋過程的迷惘與矛盾,產生了共鳴。她的講座場次,將以「難以抵達的地方:出發是為了與自己相遇」為題,分享自己每次出發所聆聽到的「遠方鼓聲」,以及旅程中影響她的那些作品。

➤曹馥年:從世界盡頭出發抵達家鄉

曹馥年是一位調查記者。在追逐他人故事多年,她留職停薪一年,開啟了一場她稱之為「奢侈的逃避」的環球旅行。然而她發現,即使到了世界盡頭,亟欲逃離的事物並不會因為一趟遠行而消失。她在西班牙的青年旅館內,聽到其他背包客分享,曾在宜蘭外澳度過的長居夏日,而對方心目中這個「亞洲最美的浪點」,對她而言,心理距離似乎比日本還遙遠……

在旅途中,曹馥年意識到自己對台灣不夠熟悉,因此在寫下自己的旅行故事,出版《出發!到世界討生活》之後,她接著啟動「環島讀冊」計畫,藉由描寫全台各地的獨立書店,重新認識自己生長的土地。對曹馥年而言,跑新聞或者旅行,都能滿足她與生俱來的好奇心,新聞報導關注的是「人」,旅遊文學亦是,傳達的是作者體驗與感受,「將過往的經驗、記憶,融合當下所見,用主觀筆法詮釋與表達,書寫時需要大量放入自己,能抒情、能夾敘夾議,比新聞寫作來得自由。」

曹馥年觀察,比起過往,當代的女性旅行者能更自由地探索世界,以記者、登山家、人類學家、母親……等角色,走進長期由男性掌握話語權的場域,甚至深入男性未必能企及的地方,採集到女性能共鳴的聲音。

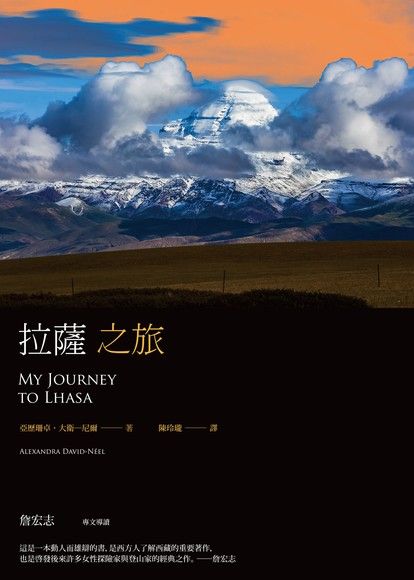

「女性不再是在家等待的伴侶、被觀看的客體、旅途中的點綴,而是說故事的人。」這些不受時間與空間約束,與作者同遊的「再現」,也是文字所賦予旅行文學的魔法,雖然不即時,卻能涵容更長的時間跨度,帶來無遠弗屆的想像。20世紀初少數由女性書寫的《拉薩之旅》,最能體現這段具有啟發與靈性的過程。

因此,即便社群媒體、短影音資訊大行其道,曹馥年仍偏好以「老派」方式規劃旅程,盡可能藉由遊記與旅行文學認識目的地,讀萬卷書,行萬里路,「我喜歡藉閱讀建構我對一個地方的第一印象,為自己保留一些初來乍到的驚喜,並將旅途中的見聞與書相互映照。」這也是她將在此次講座中,以「一年環球,一年環島:從旅行到旅行書寫之路」分享的心境與歷程。

➤林玉菁:與多元遊園地呼應的人生作品

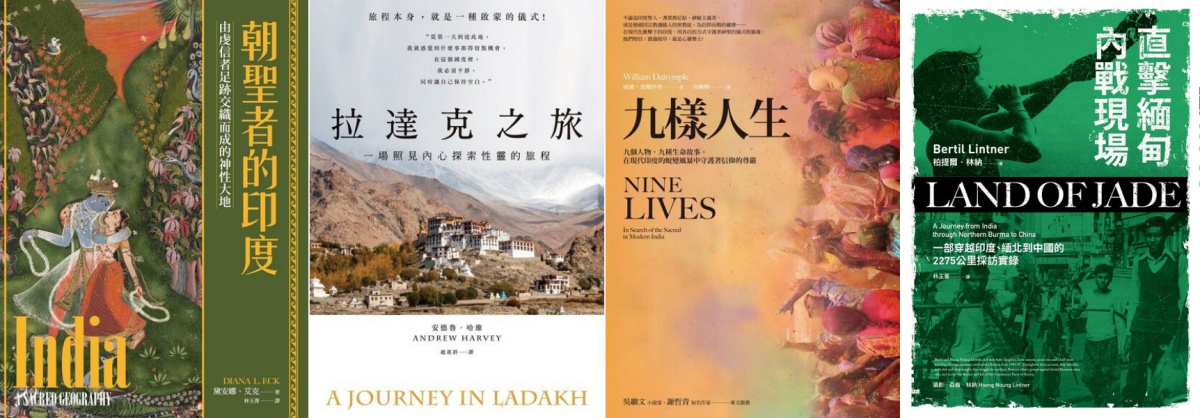

攤開林玉菁的翻譯作品,同樣也發現濃厚的亞洲色彩,包括:黎智英傳記、亞洲毒梟集團、東印度公司的帝國侵略、中國海疆的殖民擴張、中國在印度洋的野心、美國在菲律賓等領地的擴張……都是扎實厚重的國際歷史與政治視野。對南亞議題有興趣的朋友,她也推薦《朝聖者的印度》、《拉達克之旅:一場照見內心探索性靈的旅程》、《九樣人生:九個人物,九種生命故事,在現代印度的蛻變風暴中守護著信仰的尊嚴》、《直擊緬甸內戰現場》等書籍。

林玉菁喜歡混亂多元完全不統一的南亞跟東南亞文化遊園地,並且「相信知識、眼光跟腳印得縫在一起。」因此在寫作、翻譯以外的人生,她也是多重身分的國際事務工作者、策展人、研究者。她在劍橋做印度研究,在紐約做政治學研究,也在藝術研究中心、國際與在地的NGO之間,尋找認識世界的多重方式,因為「專注發掘無法發出的聲音,藉以擾動既定的視野與思考。」

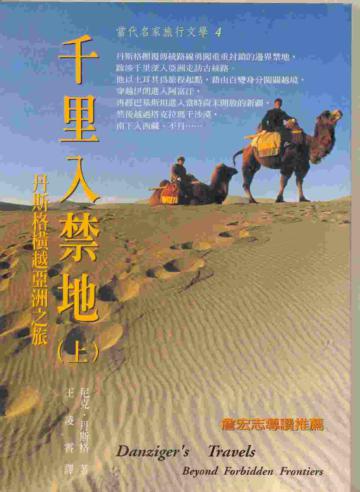

林玉菁以自己人生第一本閱讀的旅行文學書《千里入禁地》為例,這本馬可孛羅創社時期的作品,彷彿回應了她之後多年的人生路徑。今(2025)年6月,她在台灣作家吳明益與印度小說家舒班吉(Shubhangi Swarup)的對談會擔任口譯。二人之中,一位只當過老師與作家,一位則為了寫書曾化身各種身分。林玉菁由此獲得靈感,這次講座,她將以「禁地.聖地:迎向那不容你坐、不容你站,只容你走的每一根刺」為題,分享她多年來,以不同職業身分,進入南亞各國各地,透過寫作與策展,「迎向前方似無路的髮夾彎」的顛簸與風景。

常見的旅行選擇不乏資本主義式的消費,然而攸關人生的旅行,林玉菁以「只容你走」作為註解。無論是旅行、工作或人生,林玉菁都喜歡選擇「長的、慢的、顛簸的、難走的、找不到的、被拒絕的、不知名的路」,並在只容行走的過程中,享受迎風的滋味。●

Tags:

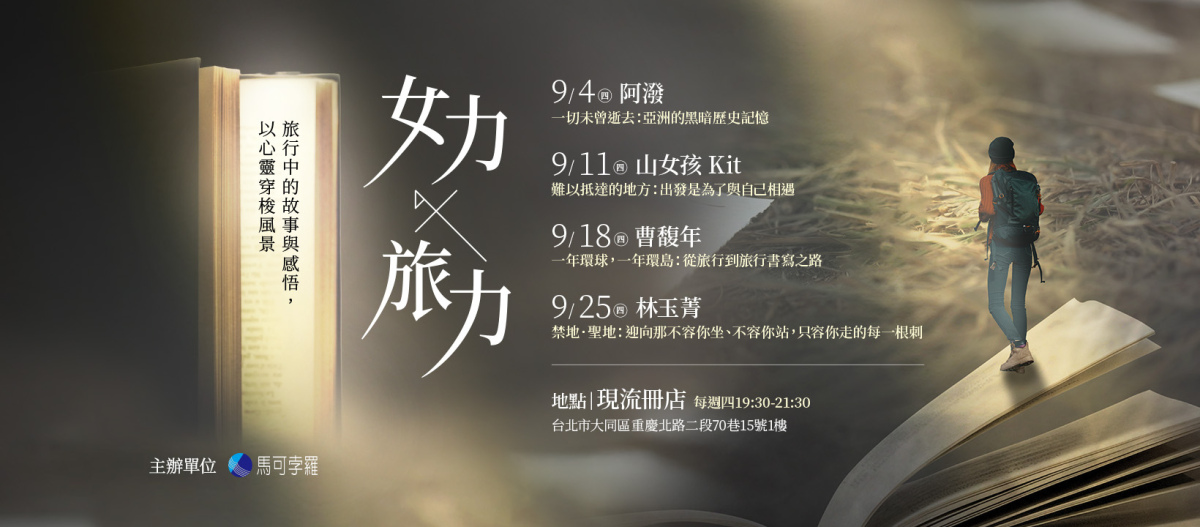

今年9月,馬可孛羅出版社將以「女力.旅力」為主題,邀請4位作家,分別講述她們在旅行與文學中獲得的思考見聞。講座開始之前,本文透過整理4位講者的「女力X旅力問卷」,與讀者分享他們的旅行書寫起點、推薦的旅行書單以及對系列講座的期待。

採訪整理:馬可孛羅

➤阿潑:在旅行的角落遇見國家黑暗歷史

許多關注文化與認同議題的讀者,書架上都有一本《憂鬱的邊界:一個菜鳥人類學家的行與思》,阿潑以人類學的視角走訪東亞各國,從台灣人的身分,探詢人們在各種「跨境」的情境中,呈現的複雜連結,反思我們看待自身與世界的方式。

阿潑表示,其實在開始旅行的那幾年,看到的都是光明、榮耀的面向,直到她在柬埔寨金邊探訪,一個不起眼的普通小學,卻是知名的虐殺之地「S-21集中營」,而她遇到的當地人,對此竟一無所知。阿潑沒想過「一個國家的人對於自己國家曾發生的事可以這麼陌生跟訝異」,後來想想,台灣人其實也對自己的土地歷史感到陌生,反倒是有資本離開家鄉的外國旅人,透過探索陌生之地,比當地人更清楚國家的黑暗歷史。「這種奢侈感,可能就是促使我一直書寫旅行過的國家的歷史災厄、黑暗悲劇的原因吧。」

「作為一個記者,我看重的是現場經驗與口述,這反映的是此時此刻此地,與此人此事相遇的狀態。」這是阿潑對於自己與採訪、田野及旅行地的關係描述。然而,僅憑「此時此地」,並不能說清事情的脈絡經緯,因此文獻資料的補充,就像架設舞台,讓「現場經驗」發揮得當,使記述產生意義與深度。

無論旅行文學或者阿潑鍾情的亞洲議題,也都奠基於不分男女、各有特色的前行書寫者及作品之中,例如:《幽暗國度》、《一切未曾逝去:越南與戰爭記憶》、《世界的盡頭:從西非到近東,從伊朗到柬埔寨,一場種族與文化衝突的見證之旅》,與《普丁的國家:揭露俄羅斯真實面紗的採訪實錄》……等,都是她的推薦書單。

阿潑將以「一切未曾逝去:亞洲的黑暗歷史記憶」為講座主題,談談那些「承載歷史皺褶、人民悲喜的土地:這些人可能被迫旅行,但也可能終生都無法離開。」她表示,連結彼此、互相了解、進一步對話與關懷,或許正是旅行文學在這個時代可扮演的角色。

➤山女孩Kit:從旅遊書寫長出的小說創作

山女孩Kit的登山起點,最初來自療癒喪親之痛的起心動念,從家鄉北投的山,到走入世界各地的山徑,至今已11年。她總是從機場直奔登山步道口,旅行主題幾乎圍繞著「山脈」,反倒不一定會在城市停留。她形容自己是「崇拜親臨現場的體驗者」,只有抵達現場,才有辦法描述土地。因此,她習慣在移動中書寫,「飛機上、背包客房的上鋪、巴士的等候區、轉機的深夜。說穿了,就是在各種移動中,仔細地紀錄以獵人的眼睛捕捉到的微小差異,而那算不算文學,又是另外一回事了。」

其實,Kit的小說作品《腹語山》場景靈感,就來自於她2023年在安納普納大環線攀登時,經歷的雪崩。當時她聽見由遠而近、尖銳如笛的風聲,遠方有大片灰霧迎面而來,如不閉上眼睛,角膜很可能被夾帶冰晶與塵土的風雪刮傷而失明。她當晚細細記錄的情景,成為後來書中女主角翻越喜馬拉雅山的重要情節。這也是他她常推薦《山稜上的無名英雄》的原因,更可以理解這段艱辛而偉大的歷史。

無論旅遊或攀登,女性在體力或心理上,都承擔更多無形壓力,也因此,Kit格外珍惜途中遇見的各種女性。她認為,男性創作者通常更著重戶外活動的異地冒險、陌生探索,而女性創作者的作品中,則更多描述人與人的互動情感,像是旅途中或步道中所遇之人的對話。

Kit過去的分享,大多圍繞在實務型的主題,例如:女生獨旅的裝備、如何藏好現金……等。有趣的是,她發現自己有一群不從事戶外活動的讀者,但他們卻能從自己的作品中有所共感,或許正是因為寫出了自我追尋過程的迷惘與矛盾,產生了共鳴。她的講座場次,將以「難以抵達的地方:出發是為了與自己相遇」為題,分享自己每次出發所聆聽到的「遠方鼓聲」,以及旅程中影響她的那些作品。

➤曹馥年:從世界盡頭出發抵達家鄉

曹馥年是一位調查記者。在追逐他人故事多年,她留職停薪一年,開啟了一場她稱之為「奢侈的逃避」的環球旅行。然而她發現,即使到了世界盡頭,亟欲逃離的事物並不會因為一趟遠行而消失。她在西班牙的青年旅館內,聽到其他背包客分享,曾在宜蘭外澳度過的長居夏日,而對方心目中這個「亞洲最美的浪點」,對她而言,心理距離似乎比日本還遙遠……

在旅途中,曹馥年意識到自己對台灣不夠熟悉,因此在寫下自己的旅行故事,出版《出發!到世界討生活》之後,她接著啟動「環島讀冊」計畫,藉由描寫全台各地的獨立書店,重新認識自己生長的土地。對曹馥年而言,跑新聞或者旅行,都能滿足她與生俱來的好奇心,新聞報導關注的是「人」,旅遊文學亦是,傳達的是作者體驗與感受,「將過往的經驗、記憶,融合當下所見,用主觀筆法詮釋與表達,書寫時需要大量放入自己,能抒情、能夾敘夾議,比新聞寫作來得自由。」

曹馥年觀察,比起過往,當代的女性旅行者能更自由地探索世界,以記者、登山家、人類學家、母親……等角色,走進長期由男性掌握話語權的場域,甚至深入男性未必能企及的地方,採集到女性能共鳴的聲音。

「女性不再是在家等待的伴侶、被觀看的客體、旅途中的點綴,而是說故事的人。」這些不受時間與空間約束,與作者同遊的「再現」,也是文字所賦予旅行文學的魔法,雖然不即時,卻能涵容更長的時間跨度,帶來無遠弗屆的想像。20世紀初少數由女性書寫的《拉薩之旅》,最能體現這段具有啟發與靈性的過程。

因此,即便社群媒體、短影音資訊大行其道,曹馥年仍偏好以「老派」方式規劃旅程,盡可能藉由遊記與旅行文學認識目的地,讀萬卷書,行萬里路,「我喜歡藉閱讀建構我對一個地方的第一印象,為自己保留一些初來乍到的驚喜,並將旅途中的見聞與書相互映照。」這也是她將在此次講座中,以「一年環球,一年環島:從旅行到旅行書寫之路」分享的心境與歷程。

➤林玉菁:與多元遊園地呼應的人生作品

攤開林玉菁的翻譯作品,同樣也發現濃厚的亞洲色彩,包括:黎智英傳記、亞洲毒梟集團、東印度公司的帝國侵略、中國海疆的殖民擴張、中國在印度洋的野心、美國在菲律賓等領地的擴張……都是扎實厚重的國際歷史與政治視野。對南亞議題有興趣的朋友,她也推薦《朝聖者的印度》、《拉達克之旅:一場照見內心探索性靈的旅程》、《九樣人生:九個人物,九種生命故事,在現代印度的蛻變風暴中守護著信仰的尊嚴》、《直擊緬甸內戰現場》等書籍。

林玉菁喜歡混亂多元完全不統一的南亞跟東南亞文化遊園地,並且「相信知識、眼光跟腳印得縫在一起。」因此在寫作、翻譯以外的人生,她也是多重身分的國際事務工作者、策展人、研究者。她在劍橋做印度研究,在紐約做政治學研究,也在藝術研究中心、國際與在地的NGO之間,尋找認識世界的多重方式,因為「專注發掘無法發出的聲音,藉以擾動既定的視野與思考。」

林玉菁以自己人生第一本閱讀的旅行文學書《千里入禁地》為例,這本馬可孛羅創社時期的作品,彷彿回應了她之後多年的人生路徑。今(2025)年6月,她在台灣作家吳明益與印度小說家舒班吉(Shubhangi Swarup)的對談會擔任口譯。二人之中,一位只當過老師與作家,一位則為了寫書曾化身各種身分。林玉菁由此獲得靈感,這次講座,她將以「禁地.聖地:迎向那不容你坐、不容你站,只容你走的每一根刺」為題,分享她多年來,以不同職業身分,進入南亞各國各地,透過寫作與策展,「迎向前方似無路的髮夾彎」的顛簸與風景。

常見的旅行選擇不乏資本主義式的消費,然而攸關人生的旅行,林玉菁以「只容你走」作為註解。無論是旅行、工作或人生,林玉菁都喜歡選擇「長的、慢的、顛簸的、難走的、找不到的、被拒絕的、不知名的路」,並在只容行走的過程中,享受迎風的滋味。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.366》為什麼要叫勇者,不叫英雄?

延伸閱讀

報導》不是在樹上,就是在去爬樹的路上:訪《旅行在樹梢》作者藍永翔

閱讀更多

人物》流浪的人類學家與狐狸:訪蔡適任談《蔡金麥與我》

閱讀更多

人物》敲開高山植物跨時空的大門:專訪《橫斷臺灣》作者游旨价

閱讀更多