1973年,盛可以出生於中國湖南偏僻小村,一如她筆下的人物,因為生活單調無趣絕望死板而嚮往遠方。她從家鄉出走,成年後不斷遠離,一路向外面的世界前行,而文字則領她到了更遠的遠方。

28歲那年,因內心的虛無及生活的厭倦感日增,盛可以辭去工作成為全職創作者。2004年《北妹》出版,引起各方極大注目,其後陸續創作多部長篇小說及中短篇小說集,並迻譯成十餘種文字。曾獲首屆華語文學傳媒大獎、人民文學獎等多種文學獎項,被譽為中國當代最傑出的女性作家之一。

她筆鋒犀利,語言精確明快,故事結構緊實,文字讀來既爽又痛,風格猛烈有力。作品涵蓋廣泛的情感和社會領域,是鄉村城鎮現代化進程的側面寫照,而這個城鎮的原型正是她的出生地。

2018年春節,盛可以再次回到老家。不像過去唯恐困在那裡再也走不出來,這次她鼓起勇氣在老家長住,真切地面對自己童年的陰影以及成長的恐懼,開始動筆寫《子宮》。短短幾個月完成15萬字,看似迅速,實則作品的核心早在童年時期已萌芽——女性生育時面臨種種心理生理難以言喻、無可替代的痛苦,是她童年的陰影。

盛可以先後在廣州、深圳、北京工作生活過,目前在紐約從事新的寫作計畫。在新書出版之際,身處大西洋彼岸的作家與九歌總編輯陳素芳進行紙上對談,與讀者分享本書的創作概念,以及如何面對、書寫童年的陰影。

▇我和我媽,以及我媽養的黑狗巴頓

陳素芳:《子宮》故事起源於老家,這部作品是在老家完成的?談談創作的過程。

盛可以:2018年春節,我帶著這部作品的構思回家陪母親過年。1月28日開始動工。在父母的房間裡,在父親微笑的遺照前寫這部作品。寒冷冰凍,總是停水停電,夜裡點著蠟燭寫。這部作品應該是我和我媽以及我媽養的黑狗巴頓一起完成的。我媽每天給我準備飯菜,黑狗巴頓每天淩晨五點半準時催我起床陪我跑步。我們跑步經過親人的墳地,穿過一大片田野,一路上有別的狗躥出來迎接,吠叫,後來熟了就成了朋友。離開鄉村以後,我肯定它們仍在老地方等待我跑步經過。

從每天早上五點半起來跑步開始,到晚上九點鐘合上電腦,這樣持續50天超負荷、高強度的工作,連過年、初一都沒停止。這是一種生命的高度濃縮。但這種寫作狀態不可複製,五臟六腑都有痛感,回過頭想想都心生畏懼,不知道自己當時是怎麼做到的。

陳素芳:小說裡初家第一代的奶奶戚念慈滅己欲、滅人欲、堅硬冷酷的寡婦形象刻畫得絲絲入扣,可說是支撐起整個大家庭和整本小說的靈魂人物,談談這本小說背後的創作背景與發想。

盛可以:八十歲老鄰居老寡婦的死亡,是我第9部長篇《子宮》的火種。她有7個孩子,三十出頭守寡。我隱約記得她丈夫的葬禮,他得的怪病與傳言。人們掘開他的墳,闊別半個世紀的夫妻最終合塚長眠。這個溫馴寧靜的寡婦死了,她的一生在我腦海裡迅速化成一個金屬圈——她子宮裡的節育環。

我從小對自己的性別有深深的恐懼。小時候看閹雞,雞一聲不吭,完事往地上一扔,它便醉漢般歪歪扭扭地跑了。我以為給女人結紮也這樣簡單,後來發現不是。見過結紮完的婦女,被兩輪板車拖回來,花棉被從頭捂到腳;見過不想結紮的婦女如何掙扎,哭叫。結紮、上環、墮胎,這樣的詞彙像黑鳥般在天空低旋,讓人心驚肉跳。看著村裡行走或勞動的婦女,就會想像她們肚皮上的傷疤,身體裡的鋼圈。那時候我認定自己不會結婚,不生孩子,以為這樣可以躲避與生育相關的額外痛苦。

24歲時,我在計生醫院有過短暫的工作經驗,關於醫院結紮高峰期景況,《北妹》2015年前的版本中有非常細緻的描寫,此後的版本有刪節。

我始終關注女性境遇。我的視野中,農村女性是最脆弱的群體。她們缺乏獲得知識的途徑和機會,對個人應有的權利甚為模糊,自我意識也是模糊的。她們承擔勞作、生育的義務,日復一日的枯燥生活,有時還要承受家暴和各種不公平待遇。習俗語言對於她們是貶抑的、刻薄的,似乎她們是鄉村耐用消費品的一種。幾十年的社會變革,女性參與生產勞動的機會增加,但獲得經濟增長的福利和其他權利相對較少。

《子宮》便是以老寡婦的大家族為藍本的虛構作品。子宮孕育生命,對於農村女性來說,生育幾乎是她們惟一的價值,子宮也是她們一生沉重的負擔,然而她們一輩子也沒能認識自己的身體,沒能意識到自我與禁錮。城市女性雖可免於挨刀,但截然不同的境遇同樣嚴峻,像《子宮》中初家四女兒初雪的故事,恐怕並不罕見。

女性的生育負擔,一直沒有得到應有的尊重與重視。女人的命運受子宮拖累,生育之榮辱,性事之愁苦,而且子宮又是一個疾病高發之地,像一顆定時炸彈隨時會奪去女人的生命。子宮像重軛卡在女性的脖子上,她們缺乏必要的關注,缺乏更多的溫暖。尤其是過往幾十年中,對於她們的身體和精神所經歷的創傷,甚至都沒獲得得言語的撫慰。

(圖片合成:陳宥任)

▇寫作中的意外橫枝,造就了寫作的迷人之處

陳素芳:故事一開始是閹雞的情節,呼應全書子宮、生育、結紮的主題,藉由不同身分的女性來呈現不同層面的生育觀點。筆法乾淨俐落,卻營造出一種緊張懸疑感,帶領讀者欲罷不能地循著文字脈絡進入文中角色的內心,參與他們的故事與命運。這些寫作手法和情節鋪排,是一開始就構思好的嗎?還是邊寫邊想,順其自然地發展呢?

盛可以:心裡有個大概的故事脈絡,以及人物性格特徵。我覺得寫之前的構思大約只能做到這個程度,因為很多具體的細節,對話,眼神之類的東西,都是在寫的過程中呈現的。就我的寫作習慣而言,我依賴於寫作進行時,也就是說,我只有在寫的過程中,才能知道我能寫多遠,有些東西在下筆之前是完全想像不到的。如果事無巨細都能在寫作之前構思好,然後按照那個樣子去寫,會感覺失去了新鮮快意。

就像旅行,出發前做足功課,計畫好哪裡停、哪裡玩、哪裡吃飯、哪裡睡覺、哪裡買東西,結果最讓人記憶深刻的是這趟行程的意外曲折,比如迷路、比如計畫外的發現,比如認識一對第一次出國的東歐夫婦……

換句話說,正是寫作中的意外橫枝,造就了寫作的迷人之處。一個令人振奮的比喻,一個人物突然冒出來的計謀,一次別開生面的爭吵,正好滋潤了變得幹澀的文思與氣息,於是便像汲飽了墨汁,再一次精神飽滿。

▇童年記憶的發酵,本身就是一種文學過程

陳素芳:回到基本問題。你是怎麼走上寫作這條路?

盛可以:基本上是處於對生活狀態的厭倦與內心的虛無感。當時我在深圳工作,最後辭職的工作是雜誌社的編輯記者。文章出品大多需要偽飾,不能在文章中真誠的表達,這違背我真誠簡單的天性。28歲那年,我決定寫一本書,緩解30歲即將來臨的中年危機。因此背水一戰,辭職躲起來寫小說。

陳素芳:離家、出走,甚至到世界去,在新世紀已是尋常,而妳的作品有部分是以家鄉為藍本的,為什麼出走後再回眸?

盛可以:可以說,我的作品大部分始於故鄉,大部分人物都是故鄉的,或從鄉村走出去,呈現大的社會風景。故鄉是一棵大樹,這些人物如枝蔓般生長伸展到外面的世界,觸碰與感受到社會的劇烈動盪與生存的複雜艱難。比如我的處女作《北妹》,比如《野蠻生長》,裡面的人物從鄉村到城市尋找生存之機,這也是中國城市化進程中人民的生存樣本。

而《子宮》,以及即將出版的《女傭》,故事地點就發生在我的故鄉湖南益陽這個小城。原先是帶著徹底離開一潭死水的故鄉絕不回眷戀的心態,父母健康時極少回鄉,一年難得一次。但當我離開家鄉二十多年後,父母老去,我頻繁回家探親,重新將土話說得流利,忽然被這種原始生動的語言與村人感染。

這些年鄉里發生的變化也可謂是翻天覆地,那些暗底裡傳開的隱祕故事或眾所周知的公共事件激起我的創作熱情。我發現當我寫故鄉,比寫任何題材更得心應手,更酣暢淋漓,也更具寫作愉悅。我想,童年記憶的發酵,本身就是一種文學過程,深入故鄉,就像發現了一個地下酒窖,是值得長時間坐下來慢慢挖掘品味的。

陳素芳:1970年後出生的作家,身處的時代與前行代作家不同。妳認為你們這個世代的創作者,會面臨哪些過去沒有的文學處境?是優勢還是劣勢?

盛可以:不同時代的寫作者會面對不同的社會環境,但總體來說是在相同的意識形態之下,不存在質的不同。每個時代都有其複雜性,呈現不同的社會形態,新的尖銳矛盾會給作家提供觀察社會制度以及人性黑洞的機會。作家無法選擇其出生的年代,或者說任何時代都是作家的時代,沒有優劣之分,因為人類從來就不缺少故事或事故,等待敏感銳利的觀察者與思考者。

但在意識形態管控相對寬鬆的年代,無疑有利於文學的自由發展與創新。比如上世紀80、90年代能出版《豐乳肥臀》、《廢都》、《國畫》及《白鹿原》這種具有爭議性的作品,這些作品擱現在是不可能通過審查的。一些5年前出版的作品,現在出不了,或者需要做出刪改。如果說80、90年代是百花齊放,百家爭鳴的文學時代,那麽這種好光景早已不復存在。歷史的車輪倒後行駛,歌功頌德的靡靡之音成為「好作品」的基調。

陳素芳:所以《子宮》在大陸改名為《息壤》?

盛可以:是的,《子宮》這個書名在大陸遭遇審查,雜誌社和出版都不能使用,於是改為《息壤》,是人民文学出版社的編輯取的,她很用心。

《息壤》書封

▇我與我作品中的人物沒有隔閡

陳素芳:妳會在作品中投射自己的想法嗎?

盛可以:我與我作品中的人物沒有任何隔閡,因為也從沒有居高臨下的視角或口吻。我跟她們沒什麼不同,每個人都是我自己,是那個可能的、未知的、另一個維度的我。我根本不需要去「體驗」她們的生活,揣摸她們的言語習慣,因為我在那一片土壤裡從來就沒有遠離。她們每一個人的聲音都是我的聲音,都是我想說的。只不過我有幸成為了作家,別人聽到了「我」,看到了「我」——我真心希望「我們」的尊嚴和權益會有真正的更新。

陳素芳:從妳第一部作品《北妹》到最近的《子宮》,女性一直是妳的寫作焦點,尤其是女性身體。這當然與妳是女作家息息相關,另一方面是否與妳的成長背景有關?

盛可以:這兩本書裡的女性人物,都是從我故鄉那個小地方衍生出來的。她們有很多共同的地方,都是蜘蛛網上的昆蟲,個別掙脫了的,卻是黏在更大的蛛網上面。從這些女性的命運中可以看出掙扎的重要性。但更多的昆蟲放棄了掙扎,變成蛛網上的乾屍,或成為蜘蛛的晚餐。

我一直覺得女性的力量被外界扼制和自我壓制,因此世界的某部分是塌陷的。我期待她們的自我釋放與解放,如有她們的能量釋放,一定可以讓地球更圓更豐滿。作為一名普通女性,性別恐懼自小就有,見過因為生孩子死去的女人;聽過女人們討論傷口;見過她們的抗拒與逃避,那時候我覺得身為女人是一種災難。我寫《子宮》,很大程度上就是基於童年的這種恐懼。我寫她們,同時寫的也是另一個未知的、可能的我——如果我困在那個地方,一切也會發生在我身上,但到了城市並不等於獲得了身體上的自由。

陳素芳:《子宮》這個題材讓我聯想起加拿大女作家瑪格莉特.愛特伍《使女的故事》,當然指涉不同,但都繞著女性生育。妳看過這部作品嗎?

盛可以:2017年《福地》準備翻譯成法語的時候,我的譯者提到了《使女的故事》,出版後又有專業讀者提到了愛特伍,我這才去看了這部寫於三十多年前的作品以及火熱的同名美劇。《使女的故事》有極高的政治智慧與反抗力量。如果之前讀過,我可能不會寫《福地》,或者寫出來是另一番景象。

相較於基列國的殘酷與變態,《福地》的代孕集中營真的算得上天堂——我的意思是,同為巫,卻是小巫見大巫——我會避免這種相形見絀的對比局面。川普上台後,美國人擔心《使女的故事》在美國變成現實,其實這也是一種全球性的威脅。環境極端惡化、化學污染、核輻射,人類的生存環境受到嚴重威脅,生育率持續降低,未來一個富饒的子宮將會是最珍稀的東西。

陳素芳:書名《子宮》寓意深,子宮是女性身體的一部分,妳是否想藉此討論女性身體與自我意識成長的關聯?除此女性主題外,妳還想讓讀者看到那些側面?

盛可以:《子宮》寫的是一個家族的幾代女性的子宮遭遇,以及鄉村社會的發展與凋蔽、女性意識的變化與沉醒。計畫生育制度嚴格實施幾十年,我相信全國(中國)的子宮都在這種管理中經歷,或感受到了壓力與疼痛。

身體這個東西,我們用它來行走,用它來歡愉,用它來經歷生命,但又不是它真正的主人,這是荒謬的。《子宮》裡的母親們希望到她們的女兒一代,不會再有子宮的負擔。我欣賞一切逆境中站立的女性、敢於與命運抗爭的女性,不管是虛構的,還是真實的。

我想現代女性的關鍵字是——解放。比如觀念解放,尤其是從傳統糟粕觀念對女性束縛壓抑中解放;比如思想解放,這是現代女性的精神基礎,也是女性自我意識覺醒的重要部分;比如經濟解放,從對男性的諸多依賴,尤其是經濟依賴中解放,自食其力,建立女性尊嚴,建立自己的世界;比如生育解放,自己的身體,自己作主。

▇對談人簡介

陳素芳

1982年起即任職於九歌出版社,由編輯、主編到總編輯,從台灣文學黃金時代迄今,從未離開文學編輯工作。

編輯當代華文文學叢書超過1500本,另有文學史料套書《中華現代文學大系》一,二。《台灣文學二十年集》、《台灣文學30年菁英選》、《華文文學百年選》、兒童文學系列等,合計近2000本。所編九歌文庫系列作家上自五四時代的梁實秋,下至台灣解嚴後出生80,90後不同世代,並兼及海外華文創作者。

曾獲第二屆五四獎文學編輯獎、第42屆金鼎獎特別貢獻獎。文章散見各報副刊及文學雜誌。2018年九歌成立40周年,與李瑞騰合編《九歌40》。

盛可以

上世紀70年代出生於湖南省益陽市。2002年開始小說創作。著有9部長篇小說,包括《北妹》、《道德頌》、《死亡賦格》、《野蠻生長》、《錦灰》、《子宮》等,以及《福地》、《留一個房間給你用》等多部中短篇小說集。作品被翻譯成英、法、德等十餘種文字在海外發表出版。曾獲首屆華語文學傳媒大獎、人民文學獎、郁達夫小說獎、未來文學大家TOP20等多種文學獎項;2012年長篇小說《Northern Girls》入圍曼氏亞洲文學獎。現居北京。

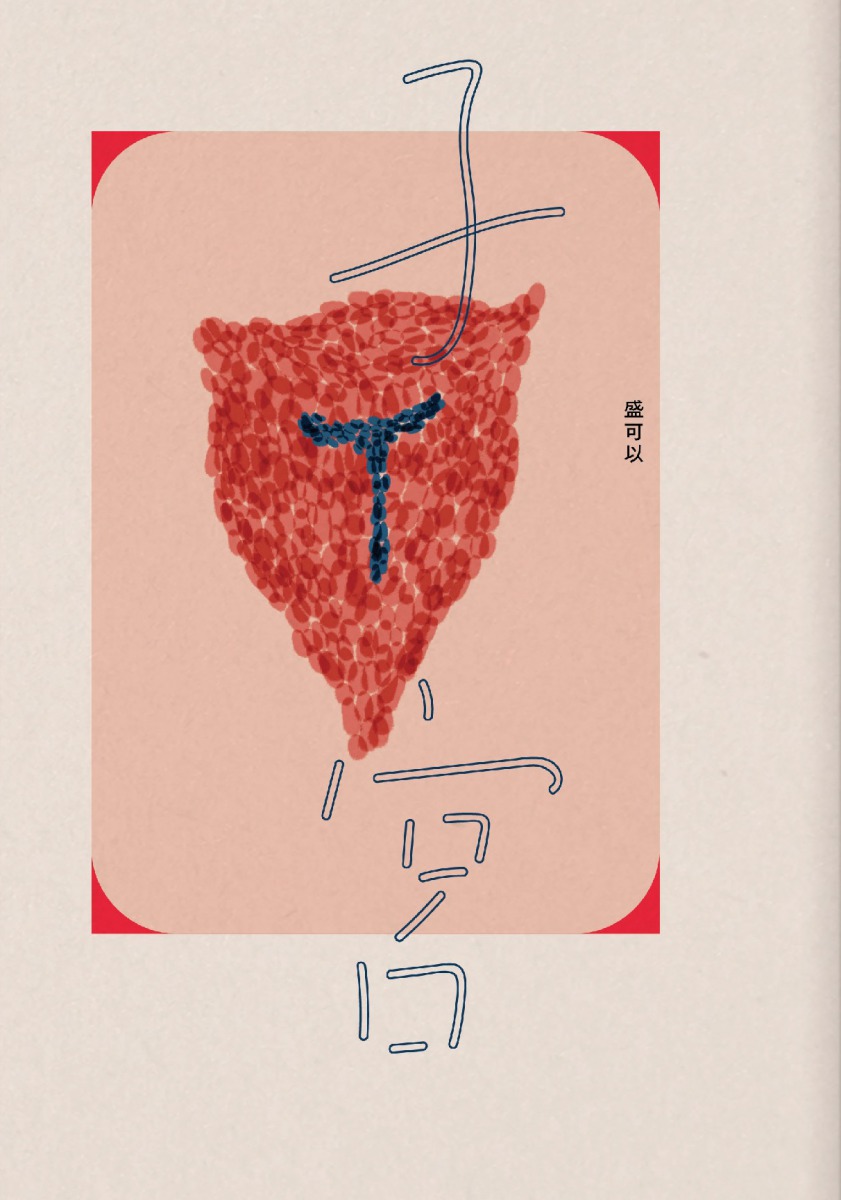

子宮 子宮

作者:盛可以

出版:九歌

定價:360元

【內容簡介➤】

|

Tags:

九歌出版社總編輯陳素芳(左)與《子宮》作者盛可以

1973年,盛可以出生於中國湖南偏僻小村,一如她筆下的人物,因為生活單調無趣絕望死板而嚮往遠方。她從家鄉出走,成年後不斷遠離,一路向外面的世界前行,而文字則領她到了更遠的遠方。

28歲那年,因內心的虛無及生活的厭倦感日增,盛可以辭去工作成為全職創作者。2004年《北妹》出版,引起各方極大注目,其後陸續創作多部長篇小說及中短篇小說集,並迻譯成十餘種文字。曾獲首屆華語文學傳媒大獎、人民文學獎等多種文學獎項,被譽為中國當代最傑出的女性作家之一。

她筆鋒犀利,語言精確明快,故事結構緊實,文字讀來既爽又痛,風格猛烈有力。作品涵蓋廣泛的情感和社會領域,是鄉村城鎮現代化進程的側面寫照,而這個城鎮的原型正是她的出生地。

2018年春節,盛可以再次回到老家。不像過去唯恐困在那裡再也走不出來,這次她鼓起勇氣在老家長住,真切地面對自己童年的陰影以及成長的恐懼,開始動筆寫《子宮》。短短幾個月完成15萬字,看似迅速,實則作品的核心早在童年時期已萌芽——女性生育時面臨種種心理生理難以言喻、無可替代的痛苦,是她童年的陰影。

盛可以先後在廣州、深圳、北京工作生活過,目前在紐約從事新的寫作計畫。在新書出版之際,身處大西洋彼岸的作家與九歌總編輯陳素芳進行紙上對談,與讀者分享本書的創作概念,以及如何面對、書寫童年的陰影。

▇我和我媽,以及我媽養的黑狗巴頓

陳素芳:《子宮》故事起源於老家,這部作品是在老家完成的?談談創作的過程。

盛可以:2018年春節,我帶著這部作品的構思回家陪母親過年。1月28日開始動工。在父母的房間裡,在父親微笑的遺照前寫這部作品。寒冷冰凍,總是停水停電,夜裡點著蠟燭寫。這部作品應該是我和我媽以及我媽養的黑狗巴頓一起完成的。我媽每天給我準備飯菜,黑狗巴頓每天淩晨五點半準時催我起床陪我跑步。我們跑步經過親人的墳地,穿過一大片田野,一路上有別的狗躥出來迎接,吠叫,後來熟了就成了朋友。離開鄉村以後,我肯定它們仍在老地方等待我跑步經過。

從每天早上五點半起來跑步開始,到晚上九點鐘合上電腦,這樣持續50天超負荷、高強度的工作,連過年、初一都沒停止。這是一種生命的高度濃縮。但這種寫作狀態不可複製,五臟六腑都有痛感,回過頭想想都心生畏懼,不知道自己當時是怎麼做到的。

(取自pixabay)

陳素芳:小說裡初家第一代的奶奶戚念慈滅己欲、滅人欲、堅硬冷酷的寡婦形象刻畫得絲絲入扣,可說是支撐起整個大家庭和整本小說的靈魂人物,談談這本小說背後的創作背景與發想。

盛可以:八十歲老鄰居老寡婦的死亡,是我第9部長篇《子宮》的火種。她有7個孩子,三十出頭守寡。我隱約記得她丈夫的葬禮,他得的怪病與傳言。人們掘開他的墳,闊別半個世紀的夫妻最終合塚長眠。這個溫馴寧靜的寡婦死了,她的一生在我腦海裡迅速化成一個金屬圈——她子宮裡的節育環。

我從小對自己的性別有深深的恐懼。小時候看閹雞,雞一聲不吭,完事往地上一扔,它便醉漢般歪歪扭扭地跑了。我以為給女人結紮也這樣簡單,後來發現不是。見過結紮完的婦女,被兩輪板車拖回來,花棉被從頭捂到腳;見過不想結紮的婦女如何掙扎,哭叫。結紮、上環、墮胎,這樣的詞彙像黑鳥般在天空低旋,讓人心驚肉跳。看著村裡行走或勞動的婦女,就會想像她們肚皮上的傷疤,身體裡的鋼圈。那時候我認定自己不會結婚,不生孩子,以為這樣可以躲避與生育相關的額外痛苦。

24歲時,我在計生醫院有過短暫的工作經驗,關於醫院結紮高峰期景況,《北妹》2015年前的版本中有非常細緻的描寫,此後的版本有刪節。

我始終關注女性境遇。我的視野中,農村女性是最脆弱的群體。她們缺乏獲得知識的途徑和機會,對個人應有的權利甚為模糊,自我意識也是模糊的。她們承擔勞作、生育的義務,日復一日的枯燥生活,有時還要承受家暴和各種不公平待遇。習俗語言對於她們是貶抑的、刻薄的,似乎她們是鄉村耐用消費品的一種。幾十年的社會變革,女性參與生產勞動的機會增加,但獲得經濟增長的福利和其他權利相對較少。

《子宮》便是以老寡婦的大家族為藍本的虛構作品。子宮孕育生命,對於農村女性來說,生育幾乎是她們惟一的價值,子宮也是她們一生沉重的負擔,然而她們一輩子也沒能認識自己的身體,沒能意識到自我與禁錮。城市女性雖可免於挨刀,但截然不同的境遇同樣嚴峻,像《子宮》中初家四女兒初雪的故事,恐怕並不罕見。

女性的生育負擔,一直沒有得到應有的尊重與重視。女人的命運受子宮拖累,生育之榮辱,性事之愁苦,而且子宮又是一個疾病高發之地,像一顆定時炸彈隨時會奪去女人的生命。子宮像重軛卡在女性的脖子上,她們缺乏必要的關注,缺乏更多的溫暖。尤其是過往幾十年中,對於她們的身體和精神所經歷的創傷,甚至都沒獲得得言語的撫慰。

(圖片合成:陳宥任)

▇寫作中的意外橫枝,造就了寫作的迷人之處

陳素芳:故事一開始是閹雞的情節,呼應全書子宮、生育、結紮的主題,藉由不同身分的女性來呈現不同層面的生育觀點。筆法乾淨俐落,卻營造出一種緊張懸疑感,帶領讀者欲罷不能地循著文字脈絡進入文中角色的內心,參與他們的故事與命運。這些寫作手法和情節鋪排,是一開始就構思好的嗎?還是邊寫邊想,順其自然地發展呢?

盛可以:心裡有個大概的故事脈絡,以及人物性格特徵。我覺得寫之前的構思大約只能做到這個程度,因為很多具體的細節,對話,眼神之類的東西,都是在寫的過程中呈現的。就我的寫作習慣而言,我依賴於寫作進行時,也就是說,我只有在寫的過程中,才能知道我能寫多遠,有些東西在下筆之前是完全想像不到的。如果事無巨細都能在寫作之前構思好,然後按照那個樣子去寫,會感覺失去了新鮮快意。

就像旅行,出發前做足功課,計畫好哪裡停、哪裡玩、哪裡吃飯、哪裡睡覺、哪裡買東西,結果最讓人記憶深刻的是這趟行程的意外曲折,比如迷路、比如計畫外的發現,比如認識一對第一次出國的東歐夫婦……

換句話說,正是寫作中的意外橫枝,造就了寫作的迷人之處。一個令人振奮的比喻,一個人物突然冒出來的計謀,一次別開生面的爭吵,正好滋潤了變得幹澀的文思與氣息,於是便像汲飽了墨汁,再一次精神飽滿。

▇童年記憶的發酵,本身就是一種文學過程

陳素芳:回到基本問題。你是怎麼走上寫作這條路?

盛可以:基本上是處於對生活狀態的厭倦與內心的虛無感。當時我在深圳工作,最後辭職的工作是雜誌社的編輯記者。文章出品大多需要偽飾,不能在文章中真誠的表達,這違背我真誠簡單的天性。28歲那年,我決定寫一本書,緩解30歲即將來臨的中年危機。因此背水一戰,辭職躲起來寫小說。

陳素芳:離家、出走,甚至到世界去,在新世紀已是尋常,而妳的作品有部分是以家鄉為藍本的,為什麼出走後再回眸?

盛可以:可以說,我的作品大部分始於故鄉,大部分人物都是故鄉的,或從鄉村走出去,呈現大的社會風景。故鄉是一棵大樹,這些人物如枝蔓般生長伸展到外面的世界,觸碰與感受到社會的劇烈動盪與生存的複雜艱難。比如我的處女作《北妹》,比如《野蠻生長》,裡面的人物從鄉村到城市尋找生存之機,這也是中國城市化進程中人民的生存樣本。

而《子宮》,以及即將出版的《女傭》,故事地點就發生在我的故鄉湖南益陽這個小城。原先是帶著徹底離開一潭死水的故鄉絕不回眷戀的心態,父母健康時極少回鄉,一年難得一次。但當我離開家鄉二十多年後,父母老去,我頻繁回家探親,重新將土話說得流利,忽然被這種原始生動的語言與村人感染。

這些年鄉里發生的變化也可謂是翻天覆地,那些暗底裡傳開的隱祕故事或眾所周知的公共事件激起我的創作熱情。我發現當我寫故鄉,比寫任何題材更得心應手,更酣暢淋漓,也更具寫作愉悅。我想,童年記憶的發酵,本身就是一種文學過程,深入故鄉,就像發現了一個地下酒窖,是值得長時間坐下來慢慢挖掘品味的。

陳素芳:1970年後出生的作家,身處的時代與前行代作家不同。妳認為你們這個世代的創作者,會面臨哪些過去沒有的文學處境?是優勢還是劣勢?

盛可以:不同時代的寫作者會面對不同的社會環境,但總體來說是在相同的意識形態之下,不存在質的不同。每個時代都有其複雜性,呈現不同的社會形態,新的尖銳矛盾會給作家提供觀察社會制度以及人性黑洞的機會。作家無法選擇其出生的年代,或者說任何時代都是作家的時代,沒有優劣之分,因為人類從來就不缺少故事或事故,等待敏感銳利的觀察者與思考者。

但在意識形態管控相對寬鬆的年代,無疑有利於文學的自由發展與創新。比如上世紀80、90年代能出版《豐乳肥臀》、《廢都》、《國畫》及《白鹿原》這種具有爭議性的作品,這些作品擱現在是不可能通過審查的。一些5年前出版的作品,現在出不了,或者需要做出刪改。如果說80、90年代是百花齊放,百家爭鳴的文學時代,那麽這種好光景早已不復存在。歷史的車輪倒後行駛,歌功頌德的靡靡之音成為「好作品」的基調。

陳素芳:所以《子宮》在大陸改名為《息壤》?

盛可以:是的,《子宮》這個書名在大陸遭遇審查,雜誌社和出版都不能使用,於是改為《息壤》,是人民文学出版社的編輯取的,她很用心。

《息壤》書封

▇我與我作品中的人物沒有隔閡

陳素芳:妳會在作品中投射自己的想法嗎?

盛可以:我與我作品中的人物沒有任何隔閡,因為也從沒有居高臨下的視角或口吻。我跟她們沒什麼不同,每個人都是我自己,是那個可能的、未知的、另一個維度的我。我根本不需要去「體驗」她們的生活,揣摸她們的言語習慣,因為我在那一片土壤裡從來就沒有遠離。她們每一個人的聲音都是我的聲音,都是我想說的。只不過我有幸成為了作家,別人聽到了「我」,看到了「我」——我真心希望「我們」的尊嚴和權益會有真正的更新。

陳素芳:從妳第一部作品《北妹》到最近的《子宮》,女性一直是妳的寫作焦點,尤其是女性身體。這當然與妳是女作家息息相關,另一方面是否與妳的成長背景有關?

盛可以:這兩本書裡的女性人物,都是從我故鄉那個小地方衍生出來的。她們有很多共同的地方,都是蜘蛛網上的昆蟲,個別掙脫了的,卻是黏在更大的蛛網上面。從這些女性的命運中可以看出掙扎的重要性。但更多的昆蟲放棄了掙扎,變成蛛網上的乾屍,或成為蜘蛛的晚餐。

我一直覺得女性的力量被外界扼制和自我壓制,因此世界的某部分是塌陷的。我期待她們的自我釋放與解放,如有她們的能量釋放,一定可以讓地球更圓更豐滿。作為一名普通女性,性別恐懼自小就有,見過因為生孩子死去的女人;聽過女人們討論傷口;見過她們的抗拒與逃避,那時候我覺得身為女人是一種災難。我寫《子宮》,很大程度上就是基於童年的這種恐懼。我寫她們,同時寫的也是另一個未知的、可能的我——如果我困在那個地方,一切也會發生在我身上,但到了城市並不等於獲得了身體上的自由。

陳素芳:《子宮》這個題材讓我聯想起加拿大女作家瑪格莉特.愛特伍《使女的故事》,當然指涉不同,但都繞著女性生育。妳看過這部作品嗎?

盛可以:2017年《福地》準備翻譯成法語的時候,我的譯者提到了《使女的故事》,出版後又有專業讀者提到了愛特伍,我這才去看了這部寫於三十多年前的作品以及火熱的同名美劇。《使女的故事》有極高的政治智慧與反抗力量。如果之前讀過,我可能不會寫《福地》,或者寫出來是另一番景象。

相較於基列國的殘酷與變態,《福地》的代孕集中營真的算得上天堂——我的意思是,同為巫,卻是小巫見大巫——我會避免這種相形見絀的對比局面。川普上台後,美國人擔心《使女的故事》在美國變成現實,其實這也是一種全球性的威脅。環境極端惡化、化學污染、核輻射,人類的生存環境受到嚴重威脅,生育率持續降低,未來一個富饒的子宮將會是最珍稀的東西。

陳素芳:書名《子宮》寓意深,子宮是女性身體的一部分,妳是否想藉此討論女性身體與自我意識成長的關聯?除此女性主題外,妳還想讓讀者看到那些側面?

盛可以:《子宮》寫的是一個家族的幾代女性的子宮遭遇,以及鄉村社會的發展與凋蔽、女性意識的變化與沉醒。計畫生育制度嚴格實施幾十年,我相信全國(中國)的子宮都在這種管理中經歷,或感受到了壓力與疼痛。

身體這個東西,我們用它來行走,用它來歡愉,用它來經歷生命,但又不是它真正的主人,這是荒謬的。《子宮》裡的母親們希望到她們的女兒一代,不會再有子宮的負擔。我欣賞一切逆境中站立的女性、敢於與命運抗爭的女性,不管是虛構的,還是真實的。

我想現代女性的關鍵字是——解放。比如觀念解放,尤其是從傳統糟粕觀念對女性束縛壓抑中解放;比如思想解放,這是現代女性的精神基礎,也是女性自我意識覺醒的重要部分;比如經濟解放,從對男性的諸多依賴,尤其是經濟依賴中解放,自食其力,建立女性尊嚴,建立自己的世界;比如生育解放,自己的身體,自己作主。

▇對談人簡介

陳素芳

1982年起即任職於九歌出版社,由編輯、主編到總編輯,從台灣文學黃金時代迄今,從未離開文學編輯工作。

編輯當代華文文學叢書超過1500本,另有文學史料套書《中華現代文學大系》一,二。《台灣文學二十年集》、《台灣文學30年菁英選》、《華文文學百年選》、兒童文學系列等,合計近2000本。所編九歌文庫系列作家上自五四時代的梁實秋,下至台灣解嚴後出生80,90後不同世代,並兼及海外華文創作者。

曾獲第二屆五四獎文學編輯獎、第42屆金鼎獎特別貢獻獎。文章散見各報副刊及文學雜誌。2018年九歌成立40周年,與李瑞騰合編《九歌40》。

盛可以

上世紀70年代出生於湖南省益陽市。2002年開始小說創作。著有9部長篇小說,包括《北妹》、《道德頌》、《死亡賦格》、《野蠻生長》、《錦灰》、《子宮》等,以及《福地》、《留一個房間給你用》等多部中短篇小說集。作品被翻譯成英、法、德等十餘種文字在海外發表出版。曾獲首屆華語文學傳媒大獎、人民文學獎、郁達夫小說獎、未來文學大家TOP20等多種文學獎項;2012年長篇小說《Northern Girls》入圍曼氏亞洲文學獎。現居北京。

作者:盛可以

出版:九歌

定價:360元

【內容簡介➤】

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

延伸閱讀

人物》閱讀韓國,想想台灣:《少數意見》作者孫亞瀾、資深出版人陳雨航對談

閱讀更多

現場》詩不是造假的神,羅智成視為向宇宙問路的冒險工具

2019年3月,有教皇之稱的詩人羅智成微服出巡台北獨立書店「詩生活」,為新書《問津:時間的支流》舉辦快閃活動,... 閱讀更多

對談》大歷史,小橋擺渡:聞人悅閱、梁文道談《琥珀》

2018年歲末,中國作家聞人悅閱交出84萬字大河小說《琥珀》,以1920年代為開端,從蒙疆到歐陸,自上海到紐約;從二戰到國共內戰,美蘇冷戰到商場雲湧... 閱讀更多