Q:當Covid-19疫情在全世界蔓延開來時,妳在海外隔離的心情?在什麼情況下,妳開始畫名為「樹冠羞避」(Crown Shyness)的這5幅圖畫呢?

卓霈欣:其實疫情對我來說沒有太大的影響,因為我本來就是喜歡待在家裡的人,只要有扇對外窗,長時間不出門我也可以生活得很自在,反而多了更多時間與自己相處和創作。

但是當全世界因為疫情而變得更依賴網路,我卻感覺到在「連結」裡,反而把原本就存在的對立與疏離更凸顯出來了。大家都自顧自地說話,多數人沒有耐心,也不願意真正去傾聽,讓我覺得很難過。因為誰不是認真地在過生活,誰又不是一起面臨著當時正在發生的疫情呢?

封城從冬天到夏天,我每週都走同一條路去超市,看著同樣的樹木和藤蔓植物,灰冷的柏林突然變得一片綠意。那年我格外感受到植物的生命力,也想起了以前讀到的「樹冠羞避」這個自然現象。於是,我把人與人的距離、樹與樹的距離放在一起對照,用漫畫的形式記下這個圖像日記,那就是《樹冠羞避》創作的起點。

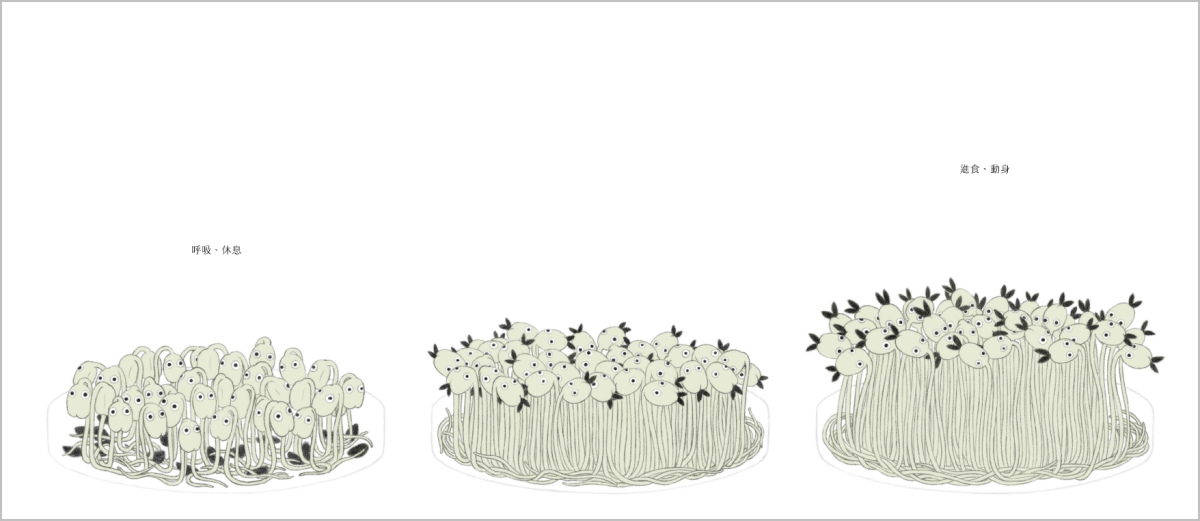

Q:疫情期間充滿不確定的日子,對於當下的未知狀態,通常會使人感到恐慌和焦慮。然而,這本書裡不但沒有過於緊張不安的情緒,閱讀時,反而讓人感到格外平靜。繪本中的女孩細心地照顧種籽,種籽漸漸發芽,並以緩慢的速度長成一株一株細長而纖弱的小植物,小植物們卻因為生長的空間過於擁擠,生命在一瞬間全部都枯萎了。

妳的創作以小窺大,見微知著,圖像充滿隱喻,情緒轉折幽微且巧妙。以圖像破題的手法,是很高明的說故事技巧。植物不僅在妳的畫筆下充滿生命力(甚至還有表情),也表現出妳對萬物、時間和空間具有敏銳的感知。妳在繪本中怎麼安排這些畫面的出現?

《樹冠羞避》內頁。(聯經出版提供)

卓霈欣:我想在漫畫和繪本的一開始營造,比較像是「靜止」和「空洞」的感覺。

疫情期間,我們都被迫停下來,於是我想讓畫面保留那種緩慢得幾乎停滯的感覺。但是繪本裡,我想著重於「對生活的倦怠」,而捨去了疫情的部分。那個倦怠感,是一種很輕、但持續存在的疲乏感。

使用豆芽,是暗示我們就是這些可愛的豆芽,每一根都努力在生活裡向陽生長。只是我們開始靠得太近,變得自私,糾結在一起,最後潮濕、發臭、爛掉。而呈現樹木的生長,是想傳遞保持距離不是人類口中的「新的日常」,也不是常見語境中的拒絕或疏離,是早就存在於自然裡的溫柔和智慧。

樹木在彼此之間留下的距離,不只是為了避免碰撞或傷害,這個空隙讓風能穿過、光能灑下、雨能滲入。讓每一棵樹,都能以自己的速度生長,也讓整座森林都能一起茂盛生長。兩者這樣穿插,也是想對比故事一開始看似的「靜止」。

安排女孩去種豆子,另一個隱晦的原因是,女孩想做些與眾不同、別出心裁的事情,讓一成不變的日子變得不一樣,卻發現到頭來「空洞」又回來了。於是後來她覺察到,真正去看見與感知周圍的一切,就會發現看似重複的日常,其實每一天都不一樣,能看見更多,生活也變得有趣起來,甚至更深刻。

繪本裡沿用了原本漫畫的部分,為了配合繪本閱讀的方式,我重新設計每一頁漫畫格線的排版,像是重複、間隔、和留白。而保留原本漫畫格線本身,就是整體敘事的一部分,所以新的排版,希望能更呼應創作主題中的日子的方正性、看似一致的重複性。

Q:這部繪本的文字讀起來像一首淡雅的詩,描述日復一日,方格子形狀的日子:

睡覺、起床/吃飯、勞作/呼吸、休息/進食、動身

看不見的線條纏繞/成串的自言自語,打成亂七八糟的結⋯⋯

這些純粹而素樸的文字,充滿了日常的生活感,但配上細緻的圖畫又別有一番新意,除了映照出疫情期間人們被迫隔離的無奈之外,也傳達了人與人之間疏離的情緒。請問繪本的文字和詩意是怎麼產生的?

卓霈欣:這是我第一次自己寫繪本文字,過程跟我想像的一樣難,比我想像的還要花時間!原本那5頁漫畫對我來說,已經是完成的日記,要再加上文字,感覺像是要重寫一段當時的心情,最初有點不知從何著手。

我的初稿文字比較偏向詩,之後我和編輯彥彤來回討論、修改了很多次,她在過程中給了我很大的幫助。她會一直提問,幫助我思考,讓我一次又一次重新對焦主題。也是她鼓勵我用不同的方式去寫,所以我從偏向散文的,到非常白話的,或者更抽象的,都試著寫過。

想述說的主題很大,感覺也很抽象,還好有這樣反覆地書寫,才能在最後濃縮成簡單樸素,卻留有探索空間的文字呈現。而圖文都是敘事的載體,所以不只文字,這個過程對於插畫的構圖也有很大的幫助。

Q:妳在序言中寫道:「當你走進一片林子,抬頭仰望,可能會發現——樹木向陽生長的枝枒間,巧妙地留下了一條條空隙。它們在靠近彼此的時候停了下來,像是禮讓又或是知道哪裡是彼此的邊界。這個現象被稱為『樹冠羞避(Crown Shyness)』。我喜歡把這個距離,想像成是樹木的善良,以彎曲的姿態互相擁抱。一種讓陽光、空氣與水得以被分享的智慧,讓整片森林能和平共存地蔥鬱生長。」妳是常往大自然走的人嗎?大自然對妳而言,有什麼不可或缺的魅力?

《樹冠羞避》內頁。(聯經出版提供)

卓霈欣:是的!住在英國的好處之一是到處都有很棒的公園。除了旅行爬山,去森林散步和採集已經是我現在的日常,就算住在倫敦,林地也不會很難到達。

因為喜愛菌菇,這幾年逐漸認識更多關於植物和真菌的事。在自然界中,尤其是不會移動、說話,常淪為背景的植物和真菌,他們存在與感知的方式,以及和人類不同的生命時間跨度,讓我反思了很多事情,也讓我用不同的方式看待世界。

因此,我逐漸能好好看見之前忽略的日常風景,從植栽、食材、人造物到雜草,我發現生活中到處都有自然,更發現我們的生活,是建立在自然與人為的緊密交疊之上。

這促成我想將漫畫延伸成繪本,大自然讓我重新認識和感知,我和我之外的一切的關係。我發現,那就是我在《樹冠羞避》中想表達的「距離」。

這個距離,能容納感知,讓我們重新看見日常,讓那些規律得幾乎泛白的日子,變得深刻。在這個距離裡,也能放入共情,讓我們重新調整「以人為本」的視角,用一種更柔軟的方式,與他人、他物並存。

我相信,這個被拉開的距離,會帶來更緊密的靠近。就像樹冠羞避的共生距離,個體的成長,建立在彼此互相需要、彼此成就的空間之上。

Q:繪本中的女孩無意間發現陽光灑落桌面,為日子帶來了一絲絲細微的變化。接著,翻到下一頁,發現她開始在日子裡一個人遠行(女孩打著赤腳像個可愛的小精靈)。

此處幽微而巧妙的情緒轉折非常動人,不僅揭開了繪本後半部的獨特旅程,對我而言,這5幅跨頁圖讓讀者依循著女孩的路徑,從現實走向魔幻的「異質空間」(Heterotopia),日常的時間在那裡被切割了、斷裂了、鬆弛了,而在光影、微風和呼吸之間,萬物滋長,生生不息,最後,女孩帶我們抵達了「心靈的烏托邦」,大自然充盈的絕美之境。

我非常喜愛這5幅圖畫的內涵、氣質、氛圍和迷人的魔力,尤其是女孩身處自然的這幅畫對任何人來說都充滿魅力。請問妳的構想從何而來?

《樹冠羞避》內頁。(聯經出版提供)

卓霈欣:這一連串跨頁,想傳遞的就是我在自然裡的感觸,延伸樹冠羞避漫畫裡探討的「距離」。女孩開始看見桌面陰影裡的木頭紋路,沿著像山脈一樣的紋路,跟著像鳥一樣的橡皮擦屑,開始在日常裡遠行。接下來,跨頁的邊緣容納進越來越多日常事物,與書前半部分的漫畫格子/日常格子相比,就像視野也慢慢變寬廣了。

從觀察日常事物的邊緣、形狀、質地、內裡,會想起玻璃是融化的沙子、陶器是燒過的土壤、烘焙過的種子成了咖啡、氧化的嫩芽和花瓣成了茶葉、編織過的植物纖維是紙張或布料、包裹著石頭的木條成了鉛筆等等,以此傳遞生活中到處都有自然,我們的生活建立在自然與人為的緊密交疊之上這個想法。

然後再追蹤這些人造物的脈絡,像是它們的產地、氣候、環境、人文背景,就會發現,我們其實每天都與遙遠的土地、雨水、他人、他物有所聯繫。而這些聯繫,成就了彼此的日常生活,成就了整個社會的運作。

對我來說,這些感覺很清楚,卻難以用文字簡單概括。這本書其實就是想更明確的去描繪那共生的距離,不論是自己與自己的,或是自己與他人、他物的,我們需要這段空隙來讓一切好好呼吸。

Q:閱讀《樹冠羞避》讓我感覺到獨立、又與世界相聯繫。妳說,「時間其實也是關係構成的——你和我,土地與風,植物的呼吸,光的移動,節奏與感知——我們與生俱來就擁有與世界對話的本能,只是需要重新記得如何看見眼前的事物。」

先前波隆那插畫大獎入選的這5幅畫皆為直式的漫畫格,在繪本創作時,妳將其轉化為橫幅的跨頁圖,發展成完整的繪本敘事。創作過程中,如何拿捏圖像和文字之間的關係、翻頁的節奏,如何在適切的留白和意象的延展中取捨,以達到畫面的美感平衡?

《樹冠羞避》內頁。(聯經出版提供)

卓霈欣:考慮到繪本的閱讀方式,和呼應日復一日的感覺,我重新設計了漫畫格子的排版。

我想以格子的方形,呈現日子井然有序、規律安穩,以及人類定義時間的方式,既像影格速率,也像日曆一張一張、一格一格。這也是這本書的規格,選擇接近正方形比例的原因。直到女孩開始看見陰影裡的木紋,她的日常速率便不再被框住,而是以跨頁的方式延展開來,讓她自己以外的事物流入。

我希望當讀者翻閱時,能在不知不覺中被拉開、拉慢,閱讀節奏也可以因此變得延伸和連續。在伸展開的方形格子裡,可以和主角一樣,逐漸看見影格邊緣、日常邊緣裡的細節。視野被拉寬了,能看見得更多了。

不論是漫畫還是繪本,「距離」一直是這件作品的核心。所以這些格子、留白、書的尺寸、跨頁,其實都是這個距離的載體,它們如何從框框到延展,也透露了主角本身與其他事物距離的轉變。

Q:影子、光影似乎在妳的繪畫當中占有相當獨特的位置。從第一部繪本《漁夫和他的靈魂》到第二部繪本《樹冠羞避》,妳在創作旅途中面對的挑戰?這次《樹冠羞避》的美術設計也由妳擔任,妳在設計時的思考?

《漁夫和他的靈魂》書封。(聯經出版提供)

卓霈欣:我的創作靈感和元素,幾乎都和自己的經歷有關。像是我平常就很喜歡觀察光影變化,在手機相簿裡面,光是拍家裡的牆壁,就有一堆看起來一樣,實際上卻不一樣的光影紀錄。

對我來說這本《樹冠羞避》像是我的個人創作、圖像日記,很感謝聯經包容我創作一個既個人又抽象的作品。

我覺得最大的挑戰就是文字的部份了。不論是創作或工作,以圖像來敘事,比文字更能精確的記錄和描繪我的感受。加上我很久沒有以中文書寫,所以要找到感覺對的文字,花費比其他部分更多時間。

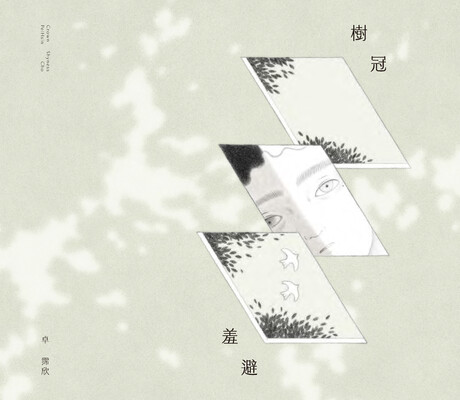

可以設計自己的繪本很開心,也很感謝編輯對我的信任。其實在設計插畫的時候就有考慮過文字的位置,所以比較多心力是在封面設計上。我做了好多版本,才終於篩選出最後的封面。

最後使用這個版本的原因是,三個格子呼應了書中的漫畫敘事,而且暗示了想傳達的主題:「去看見」。那三個格子本身就是獨立的小漫畫,也許讀完、闔上書封的時候會發現,女孩終於看見飛過的鳥了。

在構圖上,書名跟繪圖的關係,也呼應了主題的「距離」。這本書或許更像圖文詩,我可能想要和以往的繪本不一樣感覺的封面吧。

Q:能否分享妳未來的創作計畫?

卓霈欣:我想「距離」這個主題,還是會持續地在我的個人創作裡探究。但因為今年完成了兩本書的插畫,其他的創作目前還在構思,其中一個比較具體的,是希望有機會能將以前一個關於貓咪的作品,發展成繪本。也想創作一部關於植物或真菌的作品,至於會是什麼樣子,還要等生活帶給我一些感受後才能確定。●

|

樹冠羞避 樹冠羞避

作者:卓霈欣

出版:聯經出版

定價:420元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:卓霈欣

生於台灣桃園,畢業於英國皇家藝術學系,現以視覺創作者的身分居住在倫敦。茶與貓咪是生活、工作必須品。作品以敘事為基礎,圍繞情緒主義切入不同題材。透過溫柔並隱晦的視覺語言包裹感性,細膩並理性地描繪出情緒的質地,催化觀者的親密主觀體驗與記憶碎片。作品曾受多項國際獎項認可,散見於不同雜誌、刊物與國際影展 。2021年獲得波隆那SM插畫大獎,受到極大的注目。

|

Tags:

(底圖來源:unsplash)

2022年,繪本作家卓霈欣改編英國文學家王爾德(Oscar Wilde)的經典童話《漁夫和他的靈魂》(El pescador y su alma),一出版即受到國際矚目。今年她將2021年榮獲波隆那SM國際插畫大獎的五幅圖畫〈樹冠羞避〉(Crown Shyness),延展成一冊美麗的繪本。

《樹冠羞避》以寫實又魔幻的筆觸,細膩地描繪Covid-19疫情期間,人們日常生活的疏離與孤寂,也將大自然迷離不散的氣息刻畫得無微不至。卓霈欣再次透過她迷人的畫筆,帶讀者走入奧妙而美麗的自然風景。長期關注繪本的「閱讀盪鞦韆」主筆吳文君,透過筆談越洋專訪卓霈欣,揭開本書創作構思與歷程。

Q:當Covid-19疫情在全世界蔓延開來時,妳在海外隔離的心情?在什麼情況下,妳開始畫名為「樹冠羞避」(Crown Shyness)的這5幅圖畫呢?

卓霈欣:其實疫情對我來說沒有太大的影響,因為我本來就是喜歡待在家裡的人,只要有扇對外窗,長時間不出門我也可以生活得很自在,反而多了更多時間與自己相處和創作。

但是當全世界因為疫情而變得更依賴網路,我卻感覺到在「連結」裡,反而把原本就存在的對立與疏離更凸顯出來了。大家都自顧自地說話,多數人沒有耐心,也不願意真正去傾聽,讓我覺得很難過。因為誰不是認真地在過生活,誰又不是一起面臨著當時正在發生的疫情呢?

封城從冬天到夏天,我每週都走同一條路去超市,看著同樣的樹木和藤蔓植物,灰冷的柏林突然變得一片綠意。那年我格外感受到植物的生命力,也想起了以前讀到的「樹冠羞避」這個自然現象。於是,我把人與人的距離、樹與樹的距離放在一起對照,用漫畫的形式記下這個圖像日記,那就是《樹冠羞避》創作的起點。

Q:疫情期間充滿不確定的日子,對於當下的未知狀態,通常會使人感到恐慌和焦慮。然而,這本書裡不但沒有過於緊張不安的情緒,閱讀時,反而讓人感到格外平靜。繪本中的女孩細心地照顧種籽,種籽漸漸發芽,並以緩慢的速度長成一株一株細長而纖弱的小植物,小植物們卻因為生長的空間過於擁擠,生命在一瞬間全部都枯萎了。

妳的創作以小窺大,見微知著,圖像充滿隱喻,情緒轉折幽微且巧妙。以圖像破題的手法,是很高明的說故事技巧。植物不僅在妳的畫筆下充滿生命力(甚至還有表情),也表現出妳對萬物、時間和空間具有敏銳的感知。妳在繪本中怎麼安排這些畫面的出現?

卓霈欣:我想在漫畫和繪本的一開始營造,比較像是「靜止」和「空洞」的感覺。

疫情期間,我們都被迫停下來,於是我想讓畫面保留那種緩慢得幾乎停滯的感覺。但是繪本裡,我想著重於「對生活的倦怠」,而捨去了疫情的部分。那個倦怠感,是一種很輕、但持續存在的疲乏感。

使用豆芽,是暗示我們就是這些可愛的豆芽,每一根都努力在生活裡向陽生長。只是我們開始靠得太近,變得自私,糾結在一起,最後潮濕、發臭、爛掉。而呈現樹木的生長,是想傳遞保持距離不是人類口中的「新的日常」,也不是常見語境中的拒絕或疏離,是早就存在於自然裡的溫柔和智慧。

樹木在彼此之間留下的距離,不只是為了避免碰撞或傷害,這個空隙讓風能穿過、光能灑下、雨能滲入。讓每一棵樹,都能以自己的速度生長,也讓整座森林都能一起茂盛生長。兩者這樣穿插,也是想對比故事一開始看似的「靜止」。

安排女孩去種豆子,另一個隱晦的原因是,女孩想做些與眾不同、別出心裁的事情,讓一成不變的日子變得不一樣,卻發現到頭來「空洞」又回來了。於是後來她覺察到,真正去看見與感知周圍的一切,就會發現看似重複的日常,其實每一天都不一樣,能看見更多,生活也變得有趣起來,甚至更深刻。

繪本裡沿用了原本漫畫的部分,為了配合繪本閱讀的方式,我重新設計每一頁漫畫格線的排版,像是重複、間隔、和留白。而保留原本漫畫格線本身,就是整體敘事的一部分,所以新的排版,希望能更呼應創作主題中的日子的方正性、看似一致的重複性。

Q:這部繪本的文字讀起來像一首淡雅的詩,描述日復一日,方格子形狀的日子:

這些純粹而素樸的文字,充滿了日常的生活感,但配上細緻的圖畫又別有一番新意,除了映照出疫情期間人們被迫隔離的無奈之外,也傳達了人與人之間疏離的情緒。請問繪本的文字和詩意是怎麼產生的?

卓霈欣:這是我第一次自己寫繪本文字,過程跟我想像的一樣難,比我想像的還要花時間!原本那5頁漫畫對我來說,已經是完成的日記,要再加上文字,感覺像是要重寫一段當時的心情,最初有點不知從何著手。

我的初稿文字比較偏向詩,之後我和編輯彥彤來回討論、修改了很多次,她在過程中給了我很大的幫助。她會一直提問,幫助我思考,讓我一次又一次重新對焦主題。也是她鼓勵我用不同的方式去寫,所以我從偏向散文的,到非常白話的,或者更抽象的,都試著寫過。

想述說的主題很大,感覺也很抽象,還好有這樣反覆地書寫,才能在最後濃縮成簡單樸素,卻留有探索空間的文字呈現。而圖文都是敘事的載體,所以不只文字,這個過程對於插畫的構圖也有很大的幫助。

Q:妳在序言中寫道:「當你走進一片林子,抬頭仰望,可能會發現——樹木向陽生長的枝枒間,巧妙地留下了一條條空隙。它們在靠近彼此的時候停了下來,像是禮讓又或是知道哪裡是彼此的邊界。這個現象被稱為『樹冠羞避(Crown Shyness)』。我喜歡把這個距離,想像成是樹木的善良,以彎曲的姿態互相擁抱。一種讓陽光、空氣與水得以被分享的智慧,讓整片森林能和平共存地蔥鬱生長。」妳是常往大自然走的人嗎?大自然對妳而言,有什麼不可或缺的魅力?

卓霈欣:是的!住在英國的好處之一是到處都有很棒的公園。除了旅行爬山,去森林散步和採集已經是我現在的日常,就算住在倫敦,林地也不會很難到達。

因為喜愛菌菇,這幾年逐漸認識更多關於植物和真菌的事。在自然界中,尤其是不會移動、說話,常淪為背景的植物和真菌,他們存在與感知的方式,以及和人類不同的生命時間跨度,讓我反思了很多事情,也讓我用不同的方式看待世界。

因此,我逐漸能好好看見之前忽略的日常風景,從植栽、食材、人造物到雜草,我發現生活中到處都有自然,更發現我們的生活,是建立在自然與人為的緊密交疊之上。

這促成我想將漫畫延伸成繪本,大自然讓我重新認識和感知,我和我之外的一切的關係。我發現,那就是我在《樹冠羞避》中想表達的「距離」。

這個距離,能容納感知,讓我們重新看見日常,讓那些規律得幾乎泛白的日子,變得深刻。在這個距離裡,也能放入共情,讓我們重新調整「以人為本」的視角,用一種更柔軟的方式,與他人、他物並存。

我相信,這個被拉開的距離,會帶來更緊密的靠近。就像樹冠羞避的共生距離,個體的成長,建立在彼此互相需要、彼此成就的空間之上。

Q:繪本中的女孩無意間發現陽光灑落桌面,為日子帶來了一絲絲細微的變化。接著,翻到下一頁,發現她開始在日子裡一個人遠行(女孩打著赤腳像個可愛的小精靈)。

此處幽微而巧妙的情緒轉折非常動人,不僅揭開了繪本後半部的獨特旅程,對我而言,這5幅跨頁圖讓讀者依循著女孩的路徑,從現實走向魔幻的「異質空間」(Heterotopia),日常的時間在那裡被切割了、斷裂了、鬆弛了,而在光影、微風和呼吸之間,萬物滋長,生生不息,最後,女孩帶我們抵達了「心靈的烏托邦」,大自然充盈的絕美之境。

我非常喜愛這5幅圖畫的內涵、氣質、氛圍和迷人的魔力,尤其是女孩身處自然的這幅畫對任何人來說都充滿魅力。請問妳的構想從何而來?

卓霈欣:這一連串跨頁,想傳遞的就是我在自然裡的感觸,延伸樹冠羞避漫畫裡探討的「距離」。女孩開始看見桌面陰影裡的木頭紋路,沿著像山脈一樣的紋路,跟著像鳥一樣的橡皮擦屑,開始在日常裡遠行。接下來,跨頁的邊緣容納進越來越多日常事物,與書前半部分的漫畫格子/日常格子相比,就像視野也慢慢變寬廣了。

從觀察日常事物的邊緣、形狀、質地、內裡,會想起玻璃是融化的沙子、陶器是燒過的土壤、烘焙過的種子成了咖啡、氧化的嫩芽和花瓣成了茶葉、編織過的植物纖維是紙張或布料、包裹著石頭的木條成了鉛筆等等,以此傳遞生活中到處都有自然,我們的生活建立在自然與人為的緊密交疊之上這個想法。

然後再追蹤這些人造物的脈絡,像是它們的產地、氣候、環境、人文背景,就會發現,我們其實每天都與遙遠的土地、雨水、他人、他物有所聯繫。而這些聯繫,成就了彼此的日常生活,成就了整個社會的運作。

對我來說,這些感覺很清楚,卻難以用文字簡單概括。這本書其實就是想更明確的去描繪那共生的距離,不論是自己與自己的,或是自己與他人、他物的,我們需要這段空隙來讓一切好好呼吸。

Q:閱讀《樹冠羞避》讓我感覺到獨立、又與世界相聯繫。妳說,「時間其實也是關係構成的——你和我,土地與風,植物的呼吸,光的移動,節奏與感知——我們與生俱來就擁有與世界對話的本能,只是需要重新記得如何看見眼前的事物。」

先前波隆那插畫大獎入選的這5幅畫皆為直式的漫畫格,在繪本創作時,妳將其轉化為橫幅的跨頁圖,發展成完整的繪本敘事。創作過程中,如何拿捏圖像和文字之間的關係、翻頁的節奏,如何在適切的留白和意象的延展中取捨,以達到畫面的美感平衡?

卓霈欣:考慮到繪本的閱讀方式,和呼應日復一日的感覺,我重新設計了漫畫格子的排版。

我想以格子的方形,呈現日子井然有序、規律安穩,以及人類定義時間的方式,既像影格速率,也像日曆一張一張、一格一格。這也是這本書的規格,選擇接近正方形比例的原因。直到女孩開始看見陰影裡的木紋,她的日常速率便不再被框住,而是以跨頁的方式延展開來,讓她自己以外的事物流入。

我希望當讀者翻閱時,能在不知不覺中被拉開、拉慢,閱讀節奏也可以因此變得延伸和連續。在伸展開的方形格子裡,可以和主角一樣,逐漸看見影格邊緣、日常邊緣裡的細節。視野被拉寬了,能看見得更多了。

不論是漫畫還是繪本,「距離」一直是這件作品的核心。所以這些格子、留白、書的尺寸、跨頁,其實都是這個距離的載體,它們如何從框框到延展,也透露了主角本身與其他事物距離的轉變。

Q:影子、光影似乎在妳的繪畫當中占有相當獨特的位置。從第一部繪本《漁夫和他的靈魂》到第二部繪本《樹冠羞避》,妳在創作旅途中面對的挑戰?這次《樹冠羞避》的美術設計也由妳擔任,妳在設計時的思考?

卓霈欣:我的創作靈感和元素,幾乎都和自己的經歷有關。像是我平常就很喜歡觀察光影變化,在手機相簿裡面,光是拍家裡的牆壁,就有一堆看起來一樣,實際上卻不一樣的光影紀錄。

對我來說這本《樹冠羞避》像是我的個人創作、圖像日記,很感謝聯經包容我創作一個既個人又抽象的作品。

我覺得最大的挑戰就是文字的部份了。不論是創作或工作,以圖像來敘事,比文字更能精確的記錄和描繪我的感受。加上我很久沒有以中文書寫,所以要找到感覺對的文字,花費比其他部分更多時間。

可以設計自己的繪本很開心,也很感謝編輯對我的信任。其實在設計插畫的時候就有考慮過文字的位置,所以比較多心力是在封面設計上。我做了好多版本,才終於篩選出最後的封面。

最後使用這個版本的原因是,三個格子呼應了書中的漫畫敘事,而且暗示了想傳達的主題:「去看見」。那三個格子本身就是獨立的小漫畫,也許讀完、闔上書封的時候會發現,女孩終於看見飛過的鳥了。

在構圖上,書名跟繪圖的關係,也呼應了主題的「距離」。這本書或許更像圖文詩,我可能想要和以往的繪本不一樣感覺的封面吧。

Q:能否分享妳未來的創作計畫?

卓霈欣:我想「距離」這個主題,還是會持續地在我的個人創作裡探究。但因為今年完成了兩本書的插畫,其他的創作目前還在構思,其中一個比較具體的,是希望有機會能將以前一個關於貓咪的作品,發展成繪本。也想創作一部關於植物或真菌的作品,至於會是什麼樣子,還要等生活帶給我一些感受後才能確定。●

作者:卓霈欣

出版:聯經出版

定價:420元

【內容簡介➤】

作者簡介:卓霈欣

生於台灣桃園,畢業於英國皇家藝術學系,現以視覺創作者的身分居住在倫敦。茶與貓咪是生活、工作必須品。作品以敘事為基礎,圍繞情緒主義切入不同題材。透過溫柔並隱晦的視覺語言包裹感性,細膩並理性地描繪出情緒的質地,催化觀者的親密主觀體驗與記憶碎片。作品曾受多項國際獎項認可,散見於不同雜誌、刊物與國際影展 。2021年獲得波隆那SM插畫大獎,受到極大的注目。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

延伸閱讀

人物》「影子是靈魂的身體」,用繪本傳達王爾德的憂傷:訪卓霈欣《漁夫和他的靈魂》

閱讀更多

國外愛這味.國際展會》跨越國界和文化,臺灣圖像出版深具海外市場優勢 ft.陳致元、卓霈欣

台灣圖像創作者近年於國際屢屢斬獲大獎,日本國際漫畫獎年年有台灣漫畫家出線,波隆那書展的不同獎項中也能看見台灣插畫家的身影。文化內容策進院特別企劃「國外愛這味」出版專欄,... 閱讀更多

國外愛這味,跨界》畫繪本也畫漫畫,兩棲創作者在歐洲大受歡迎?ft. 陳沛珛、黃一文、卓霈欣

台灣圖像創作者近年於國際屢屢斬獲大獎,日本國際漫畫獎年年有台灣漫畫家出線,波隆那書展的不同獎項中也能看見台灣插畫家的身影。文化內容策進院特別企劃「國外愛這味」出版專欄,... 閱讀更多