和平不會因為戰爭結束就到來。公共知識分子伊恩.布魯瑪(Ian Buruma)的著作《零年》,將1945定為世界從二次大戰的殘骸中新生的一年,雖說是新生,在戰後秩序重組的過程中,必然夾帶暴力與黑暗,而在清理法西斯遺毒或釐清國家罪責的目標之前,也有不得不然的利益交換與妥協。換句話說,戰爭的結束,乃至於戰爭的審判,並無法將動亂紛擾一刀劃開,反而進入另一個「群魔亂舞」的時代。伊恩.布魯瑪認為,這都是在進行去軍事化過程中的「排毒」。

儘管隨著時代往前推進,部分糾纏的過往得到梳理,有些卻是疊加上去。今年是二戰結束80年,圍繞那場戰爭的恩仇或情緒,並沒有隨著盟軍接受降書,甚至進行審判而終結,反倒是漣漪不止,至今仍然喧囂——不管是慰安婦還是靖國神社問題,乃至於中韓反日的氣氛,與台灣主權歸屬的爭論,都直指80年前的罪責與戰後秩序都沒有得到釐清,甚至遺留至今。

而亞洲的狀況和歐洲不同,同樣研究戰後情勢的美國歷史學者顧若鵬則在《不正義地理學》指出,不應該用冷戰來理解二戰後東亞的適用性,也不適宜套用歐洲中心的分析模式。「日本的戰敗雖然給日本本土帶來了和平,但日本帝國曾經占領過的周邊領土,卻反而陷入了混亂與暴力之中。」他認為,與一戰後就不再是主要殖民強國的德國戰後和解不同,日本帝國在東亞的終結和去殖民化,引發冷戰時期幾場關鍵的武裝衝突,包括國共內戰和韓戰。

顧若鵬在自己的研究中,時常以1945年後東亞區域的歷史認知、發展與敘事互相交織,為以西方中心的戰後歷史提出新穎的觀點與視角,讓讀者頗受啟發。而戰罪審判,是他發動研究的軸心。

遠東國際軍事法庭又稱東京審判,圖為法庭會場(圖源:wikipedia)

➤抓戰犯是尋求正義還是謀得利益

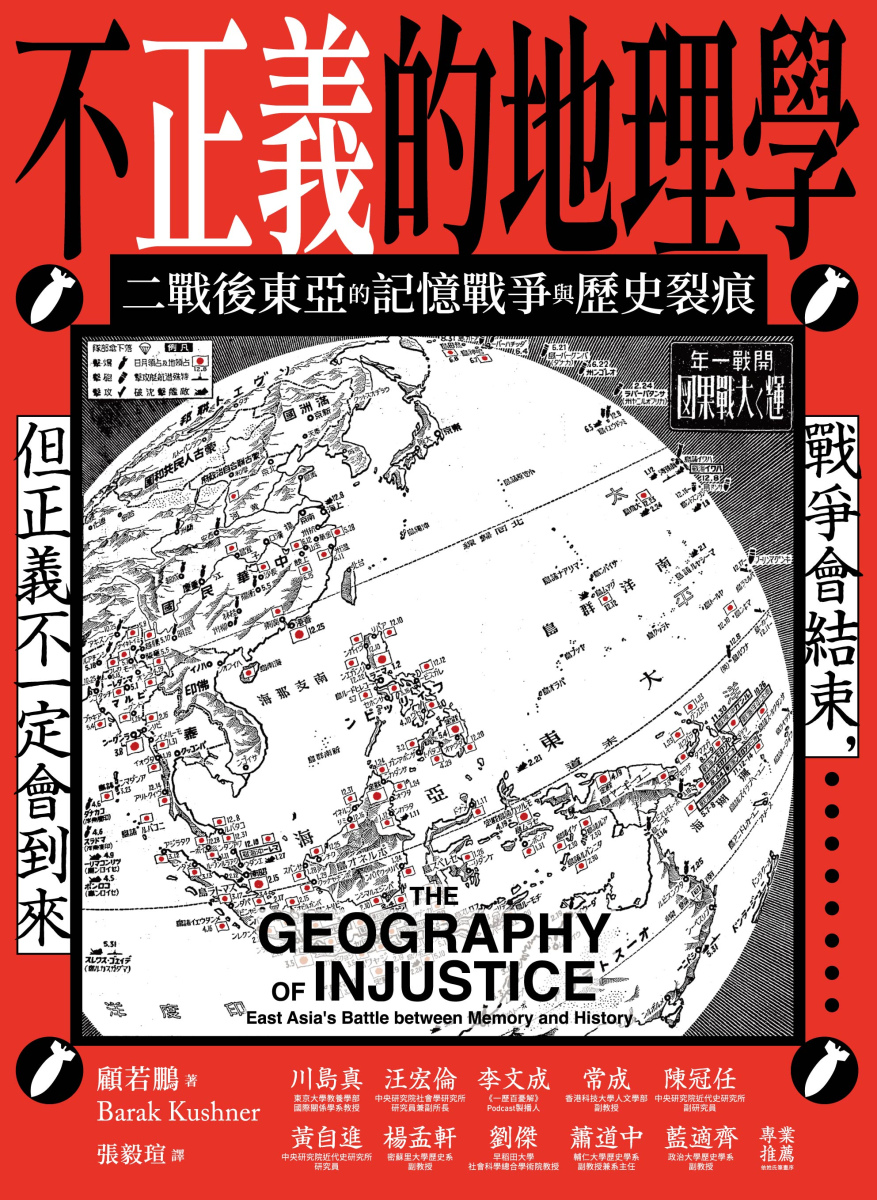

「與普遍的認知相反,戰後東亞之所以未能實現正義,並不只是因為日本人不想道歉而已。以戰罪審判為源頭,各方對於日本這個帝國的定位與意義展開辯論,引出各種分歧的政治與歷史觀點,這才是整個不諧狀況的起因。」《不正義的地理學:二戰後東亞的記憶戰爭與東亞裂痕》一書如此解釋戰爭遺緒在東亞的作用,以及隱藏的矛盾未解的問題。

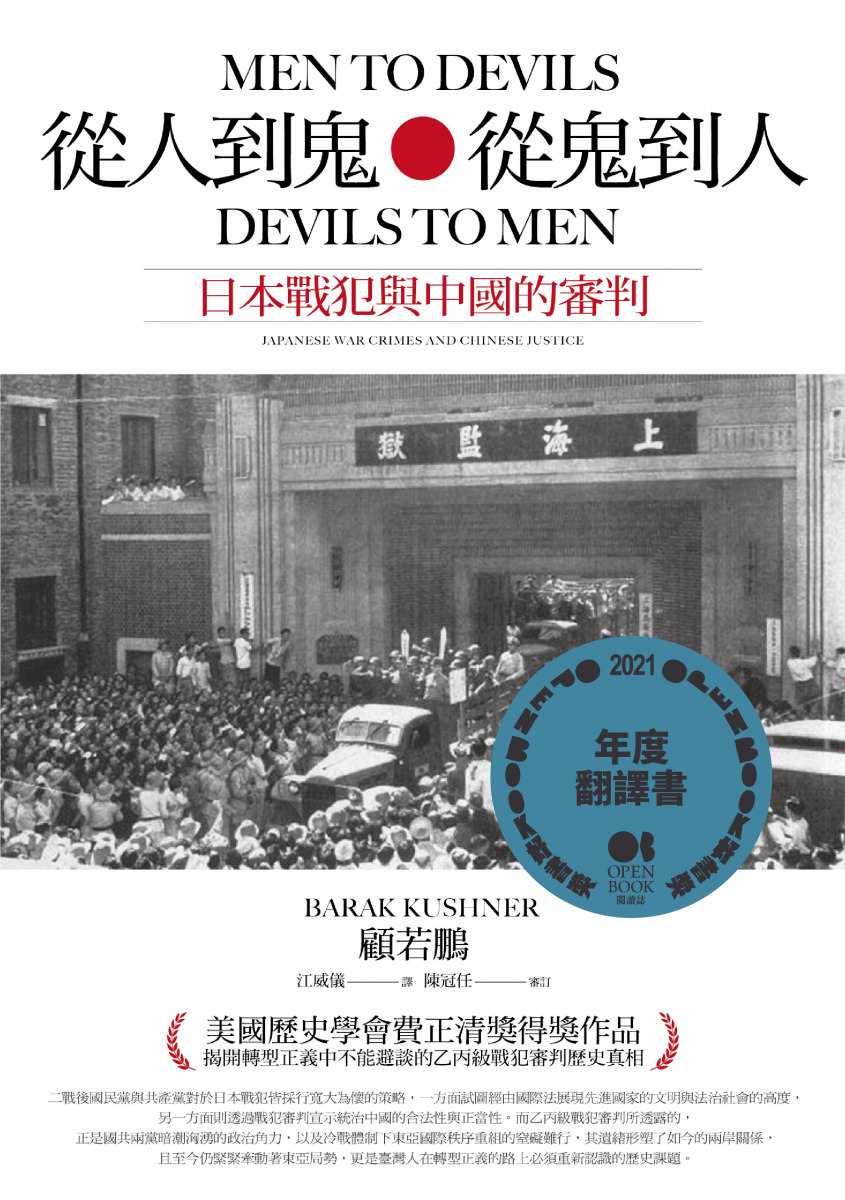

《不正義的地理學》乍看之下,和顧若鵬的前作《從人到鬼,從鬼到人:日本戰犯與中國的審判》類似:皆以中華民國(及台灣)、中華人民共和國(共產黨)與日本三方的角度,細述其各自如何處理戰爭歷史與正義的問題——這和我們過去熟知的、由同盟國主導的甲級戰犯審判不同,而是聚焦在乙級和丙級戰犯的審判上,甚至中國國民黨和共產黨還得對「通敵者」或「內奸」作出判別(而台灣人戰後初期的身分也須更進一步釐清)。

顧若鵬的視角並不是延續天皇是否需要承擔戰罪的窠臼,也不議論日本實質的侵略程度與駭人行徑為何,而是將戰犯議題置入東亞近代史的大脈絡之中,深入分析戰犯在戰後中國如何成為各方角逐權力的工具?日本怎麼面對罪責審判?又有哪些經驗敘事是落在以正義為名的大框架之外的?

雖說如此,《不正義的地理學》實際上是在《從人到鬼,從鬼到人》的基礎上,再往前推進,深入梳理東亞戰罪審判對後代造成的影響。而這些審判,又以各種互相競爭的東亞現代史敘事,將戰爭與帝國綁在一起。顧若鵬說,這本書是要探究「追究正義」的歷史遺產,在東亞這個區域中扮演了何種角色,讓這個地方充滿了歷史的陰影。

「不管政治家多麼想宣布歷史結束、正義昭彰,這都是不可能的,歷史沒有結束的一天,歷史永遠在進行,我們對過去的詮釋也在改變。」顧若鵬如此寫道。

➤記憶、虛構與證據,正義要相信誰

同樣是強調戰爭遺緒沒有終結,仍在繼續,《零年》著力在歐亞戰後社會秩序混亂,而《不正義的地理學》實以戰罪審判為經,歷史經驗與記憶的重塑為緯,展示戰後80年來,東亞(其實是中華人民共和國、日本與中華民國台灣)在國族認同、戰爭敘事、國際關係與地位競逐等面向的圖譜。重點是,它們彼此相關,並具有連帶性,宛如動態系統。這本著作透過生動的人物故事與扎實的史料,以戰後秩序重建為核心,立體呈現中日台三方的近代發展。

與前作相比,顧若鵬在《不正義的地理學》中呈現更多實地調查與採訪,因此也帶出一定篇幅的「記憶證言」,以及證言背後的真人情感與情緒。全書的開頭,就是一個讓人反思的現場:他受邀為一部中國紀錄片採訪1942年經歷日本暴行的中國農民,當這位倖存者提及8歲的妹妹遇難經歷時,他就再也問不下去。他寫道,即使這個農民的經驗讓人揪心,但質疑這類口述是否為真相的聲音持續存在。

「事實與虛構的差異,或事實與『能在法庭上被證明的事實的差異』之間的差異,導致我們直到今天仍有空間可以去詮釋當年那座中國小村莊裡,或說亞洲這場戰爭裡,究竟發生了什麼事……各方對於『正義是否真正得到伸張』的問題仍有歧見,這加劇了東亞地區的政治衝突。」

類似如此,顧若鵬在行文敘事中,不忘以個人的記憶經驗和大歷史敘事交錯進行,以論及個人或集體經驗或口述,與司法法庭所需要的「證據」有多大的落差,而國家領導人政權的態度和對於戰罪的認定,又如何影響了司法審判的進行。這在在都是「正義」無法實踐的背後原因。

為了讓各方視角得以清楚呈現,《不正義的地理學》的章節編排,在中國和日本之間交替,並可略分為三個部分:前三章描述二戰後東亞區域中,政治界限和聯盟的變化,如何將去帝國化與去殖民化壓縮在一起。接著幾章,則深入探討戰爭罪司法的競爭與融合,如何分別在中華民國(及台灣)、中華人民共和國和佔領後日本上發生。最後幾章,則關注在這些獨立司法管轄區中,戰爭罪記憶的演變如何(錯誤地)影響國家認同,而後人又如何以實體的形式記憶或紀念過去的歷史,甚至留給歷史學家詮釋。

中國(國民政府/中共)的戰犯審理尤其複雜,中共一邊要尋求處理日本戰犯的方法,一邊又要終止國民政府時期的司法結構。圖為1956年6月9日中共特別軍事法庭在瀋陽舉行第一次審判。(圖源:wikipedia)

➤台灣情境:發明「光復」

對台灣讀者來說,最有閱讀價值與收穫的,或許就在那些提及台灣的部分。去年播出、深獲好評的迷你影集《聽海湧》,即是針對丙級罪犯——擔任戰俘營看守的台籍日本兵審判為出發點,進行的創作。這部影集,相當程度更新且衝擊了台灣觀眾的認知,並對台灣人在戰爭的位置有所思考。這些材料在顧若鵬的《從人到鬼,從鬼到人》中已有一定程度的呈現,到了《不正義的地理學》,則更進一步點清台灣今日的國際位置與戰後經歷,實與自身在戰爭角色乃至戰後相關國家的論決有很大的關係。

「在戰後東亞的複雜地景裡,以針對日本戰罪追究而論,台灣佔據一個獨特但常被忽略的地位。二次大戰結束時,這座島嶼既經歷敗戰也經歷勝利,那麼想當然耳,這種矛盾的情況會讓當地人與統治者皆無所適從。」顧若鵬花了一個章節,細緻處理台灣於戰爭結束、脫離日本殖民後的狀態,及中華民國政權既無法對日本追究責任,更無能照管台灣這個前日本殖民地的尷尬。

今年,無論是賴清德總統發表「終戰」談話引發爭議,或是「光復」的論戰,甚至是美國在台協會對台灣主權未定論的聲明,在在顯示戰後80年,台灣還在戰爭遺緒裡。而顧若鵬對東亞的理解,可以給我們清明的指引。他在《不正義的地理學》台灣版序言中便有說明:

「這條尋求合法性的不懈之路,代表台灣戰後地位的悲劇性——同盟國在開羅向台灣居民許諾一個未來,但戰後東亞秩序的現實又加諸他們另一種全然不同的未來。這座島嶼面對著最基本的定義問題,因為它並沒有進行去殖民化的過程。台灣是在戰後從日本手中被拿走,由一個從未統治過台灣的國民黨政權來『光復』。這種獨一無二的處境使我們必須發明新詞彙,以便適當描述像台灣這種前日本殖民地所發生的事情。根基不穩的國民黨政權在此建立法治,然後拋棄法治,在『白色恐怖』的數十年間粗率執行判決、囚禁與死刑。我們選用來區辨國內暴政與國際暴行的語詞,以及我們理解後殖民、再殖民或是其他全新政治控制型態的方式,會顯示出更深刻的問題,也就是我們怎樣創造出自己對過去的敘事。」

台灣的二戰經驗與戰後遺緒交織成一幅複雜圖景,包括日本殖民壓迫、戰爭動員、光復後的社會混亂,以及國民黨的威權統治。1945年國民黨接收台灣後的亂象,引發了228事件,隨之而來的清鄉行動與長達半世紀的白色恐怖,迫使許多知識分子和海外留學生無法歸國,將他們的困境轉化為冷戰全球化的縮影。當台灣成為美中冷戰前線時,國民黨不僅透過海外監控和宣傳強化「反共」敘事、壓抑本土認同,還因中華民國作為美國東亞盟友的地位,獲得美方默許其對異議者的鎮壓。

➤夾縫中的台美人和X島嶼

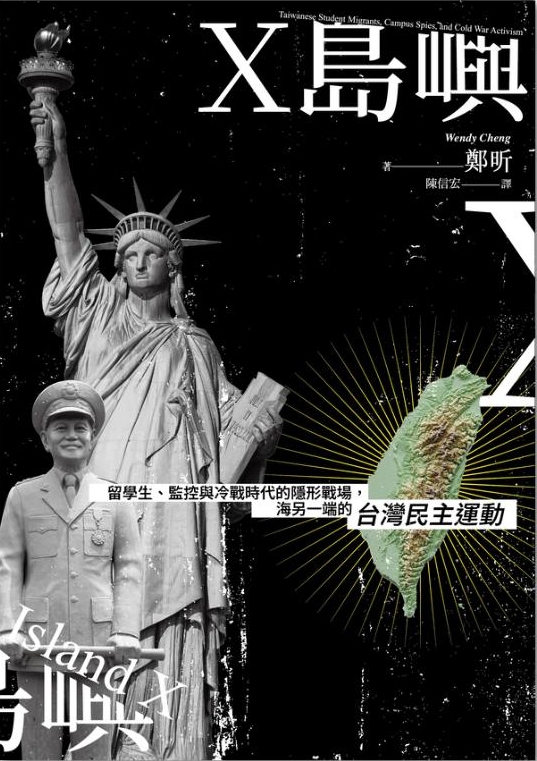

鄭昕(Wendy Cheng)的《X島嶼:留學生、監控與冷戰時代的戰場,海另一端的台灣民主運動》聚焦於1960至1980年代台灣留學生在美國的軌跡,揭示他們如何在冷戰脈絡下成為「X島嶼」的代理人。X島嶼是二戰時期,作為日本殖民地的台灣在官方文件裡的名稱,而它在美軍的計畫裡,曾是攻打與佔領的標的。

「入侵以及佔領台灣的計畫雖終究因美國改變戰略而被捨棄,但X島嶼卻至今仍是一個貼切的隱喻,代表了美國對待台灣那種模稜兩可、影響重大,卻又經常受隱藏或者不為人知的關係。此外,美國也協助建立並且維繫了台灣與世界其他地區的這種關係。」鄭昕在此書一開始花了不少篇幅闡明台灣近代的「身世」,以及與美國的連帶關係,而「留學生」更是形塑此關係的基礎與機制的一個環節。

例如她自己的外公生於日本殖民時期,在國民黨接收台灣後,仍然處於原本的勞動階級,並經歷228,因此終生帶著反殖民意識,也影響了鄭昕的母親。不僅母親帶民主意識,鄭昕的父親也因在美讀書,成了追求民主、人權、台灣獨立的政治活躍分子,並因上了黑名單,被迫留在美國。類似這樣的「台美人」的形成,都是因為如此的戰後遺緒所致。

這種反殖民或反權威的意識,也因這些留學生與知識精英處在反越戰運動盛行,或得以接觸到中國知識分子的美國,而在他們心裡植芽,成為一群在冷戰時期的左派——在台灣威權統治時期,這可是不見容於當局,就算在美國,也不算討喜。這群人的故事,就這麼在美國亞裔認識中缺席,就算談論台灣白恐,也不會正視他們曾有的左翼色彩。

明尼亞波利斯(Minneapolis)的台灣學生在一九七四年秋季參加明尼蘇達州台灣同鄉會舉辦的一場「自己的車子自己修」聚會。(黃再添、楊淑卿/提供/聯經出版《X島嶼》)

➤歷史正補上那缺失的一角

透過檔案、口述歷史與個人故事,鄭昕描繪這些學生在美國校園的雙重生活:一方面受到美國社會運動與言論自由啟發,參與反越戰、保衛釣魚台或其他社會運動,另一方面則反過來對台灣政治現況提出批判,並在海外進行當時台灣境內不允許的左翼或民主運動,甚至進一步做海外倡議。他們在現在會以「海外黑名單」或政治犯的身分在台灣歷史研究中存在,但形影卻是單薄的。我們很難看見他們個人如何成為國民黨監控與鎮壓的對象,更難以清楚看見美國從官方到留學生社群,對此類事件的反應,以及更深入的應對。

鄭昕挑戰主流冷戰敘事,將邊緣群體的能動性置於中心.特別是先前被忽視的台灣左翼人士,如何同時抵抗美國帝國主義與國民黨威權。

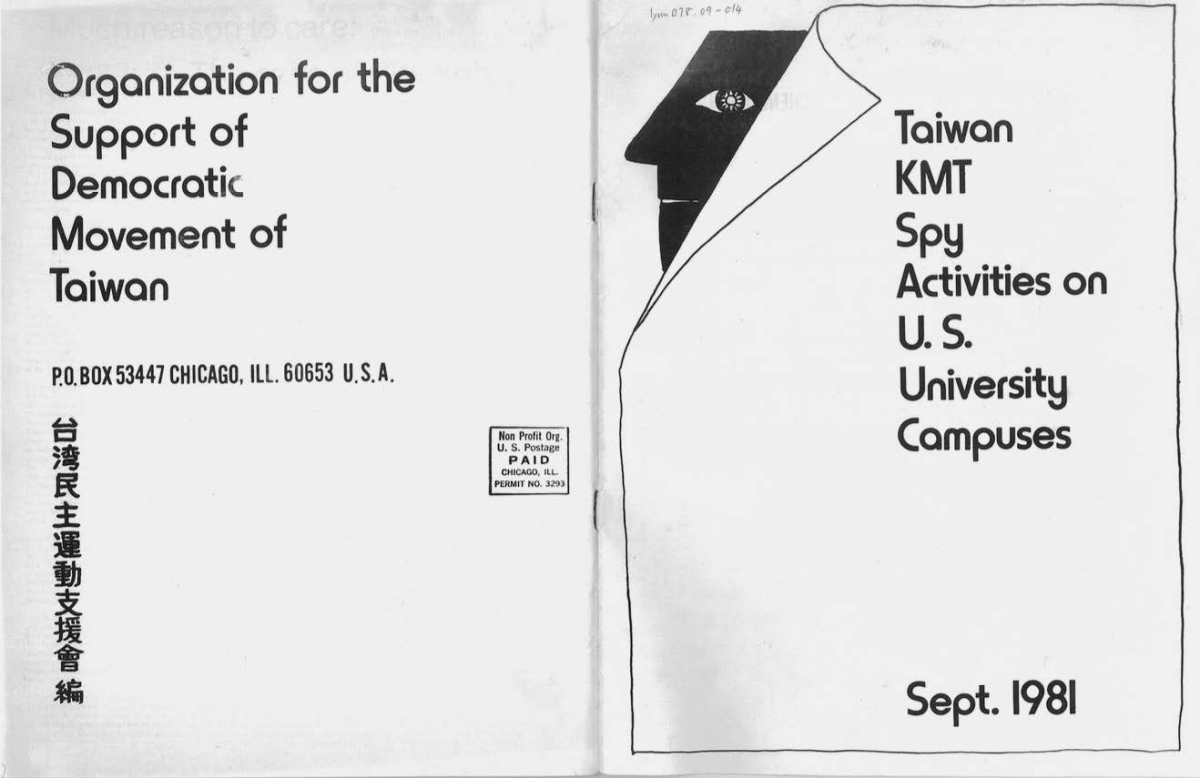

儘管至今仍缺少足夠的證詞與證據,協助我們認識海外留學生的監控系統與那些被國民黨吸收的線民或告密者,但透過鄭昕對黃啟明、陳玉璽和陳文成的個案分析,我們可以稍微掌握這些海外留學生因監控而淪為政治犯,甚至走向死路的動態結構。甚至,這些留學生又如何被置放於輿論戰場裡,成為國民黨與美國、保守派和民主派、學校和學生之間的角力。

此外,鄭昕透過訪談揭示學生在監控下的個人風險與情感煎熬,以及他們如何創造政治表達空間,為全球反戰、民權運動與亞洲國際主義貢獻力量,並奠基後續台灣民主化努力。

值得一提的是,儘管主要案例聚焦於男性身上,但鄭昕也開闢性別、種族與政治交叉性的討論。例如許多女留學生如何從男性背後的支持者,轉身走到舞台上領導;或者陳文成教授遇害如何激勵女性領導台灣同鄉會,並促成北美洲台灣婦女會(NATWA)的成立,呼籲更全面探討台裔社區的性別動態。

歷史的邊緣敘事往往是理解全球權力結構的關鍵鑰匙,啟發當代對民主與認同的持續反思。無論是《不平等的地理學》或是《X島嶼》,都是嘗試從過往少被關照的歷史切片出發,讓我們以更開闊的區域或跨國視角,重新思考正義,以及我們所在的土地與當代議題。●

《民主台灣》發行於1981年9月的特刊,試圖引起全美關注國民黨在美國大學校園裡的特務活動,而在其中收錄了28篇報紙文章,詳述發生在十幾所大學的特務活動事件。(國立清華大學圖書館特藏組、吳三連台灣史料基金會/提供/聯經出版《X島嶼》)

|

不正義的地理學:二戰後東亞的記憶戰爭與歷史裂痕 不正義的地理學:二戰後東亞的記憶戰爭與歷史裂痕

The Geography of Injustice: East Asia’s Battle between Memory and History

作者:顧若鵬(Barak Kushner)

譯者:張毅瑄

出版:貓頭鷹

定價:760元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:顧若鵬

歷史學家,目前擔任英國劍橋大學東亞系教授,2025年獲選英國國家學術院院士。主要研究範圍是日本近代史,包括日本文化史、中日關係史。1990年畢業於布蘭戴斯大學,2002年再從普林斯頓大學取得博士學位。除英語之外,精通漢語、日語和法語。妻子是知名日本外交官水鳥真美。

著有《從人到鬼,從鬼到人:日本戰犯與中國的審判》,遠足文化,2021。

|

|

X島嶼:留學生、監控與冷戰時代的隱形戰場,海另一端的台灣民主運動 X島嶼:留學生、監控與冷戰時代的隱形戰場,海另一端的台灣民主運動

Island X: Taiwanese Student Migrants, Campus Spies, and Cold War Activism

作者:鄭昕(Wendy Cheng)

譯者:陳信宏

出版:聯經出版

定價:490元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:鄭昕(Wendy Cheng)

美國南加州大學美國研究與族裔研究系(Department of American Studies and Ethnicity, USC)教授。哈佛大學英語學系、柏克萊大學地理學碩士、南加州大學美國研究博士,專長為:批判地理學、種族、族群研究。

鄭昕自小在關係緊密的民主與人權運動台美人士圈子裡長大,父親鄭德昌、母親賴淑卿為聖地牙哥台美基金會創始成員。如同許多那一代前往海外的台灣人,直到解嚴,他們一家人才自由地往返台灣。

|

Tags:

和平不會因為戰爭結束就到來。公共知識分子伊恩.布魯瑪(Ian Buruma)的著作《零年》,將1945定為世界從二次大戰的殘骸中新生的一年,雖說是新生,在戰後秩序重組的過程中,必然夾帶暴力與黑暗,而在清理法西斯遺毒或釐清國家罪責的目標之前,也有不得不然的利益交換與妥協。換句話說,戰爭的結束,乃至於戰爭的審判,並無法將動亂紛擾一刀劃開,反而進入另一個「群魔亂舞」的時代。伊恩.布魯瑪認為,這都是在進行去軍事化過程中的「排毒」。

儘管隨著時代往前推進,部分糾纏的過往得到梳理,有些卻是疊加上去。今年是二戰結束80年,圍繞那場戰爭的恩仇或情緒,並沒有隨著盟軍接受降書,甚至進行審判而終結,反倒是漣漪不止,至今仍然喧囂——不管是慰安婦還是靖國神社問題,乃至於中韓反日的氣氛,與台灣主權歸屬的爭論,都直指80年前的罪責與戰後秩序都沒有得到釐清,甚至遺留至今。

而亞洲的狀況和歐洲不同,同樣研究戰後情勢的美國歷史學者顧若鵬則在《不正義地理學》指出,不應該用冷戰來理解二戰後東亞的適用性,也不適宜套用歐洲中心的分析模式。「日本的戰敗雖然給日本本土帶來了和平,但日本帝國曾經占領過的周邊領土,卻反而陷入了混亂與暴力之中。」他認為,與一戰後就不再是主要殖民強國的德國戰後和解不同,日本帝國在東亞的終結和去殖民化,引發冷戰時期幾場關鍵的武裝衝突,包括國共內戰和韓戰。

顧若鵬在自己的研究中,時常以1945年後東亞區域的歷史認知、發展與敘事互相交織,為以西方中心的戰後歷史提出新穎的觀點與視角,讓讀者頗受啟發。而戰罪審判,是他發動研究的軸心。

➤抓戰犯是尋求正義還是謀得利益

「與普遍的認知相反,戰後東亞之所以未能實現正義,並不只是因為日本人不想道歉而已。以戰罪審判為源頭,各方對於日本這個帝國的定位與意義展開辯論,引出各種分歧的政治與歷史觀點,這才是整個不諧狀況的起因。」《不正義的地理學:二戰後東亞的記憶戰爭與東亞裂痕》一書如此解釋戰爭遺緒在東亞的作用,以及隱藏的矛盾未解的問題。

《不正義的地理學》乍看之下,和顧若鵬的前作《從人到鬼,從鬼到人:日本戰犯與中國的審判》類似:皆以中華民國(及台灣)、中華人民共和國(共產黨)與日本三方的角度,細述其各自如何處理戰爭歷史與正義的問題——這和我們過去熟知的、由同盟國主導的甲級戰犯審判不同,而是聚焦在乙級和丙級戰犯的審判上,甚至中國國民黨和共產黨還得對「通敵者」或「內奸」作出判別(而台灣人戰後初期的身分也須更進一步釐清)。

顧若鵬的視角並不是延續天皇是否需要承擔戰罪的窠臼,也不議論日本實質的侵略程度與駭人行徑為何,而是將戰犯議題置入東亞近代史的大脈絡之中,深入分析戰犯在戰後中國如何成為各方角逐權力的工具?日本怎麼面對罪責審判?又有哪些經驗敘事是落在以正義為名的大框架之外的?

雖說如此,《不正義的地理學》實際上是在《從人到鬼,從鬼到人》的基礎上,再往前推進,深入梳理東亞戰罪審判對後代造成的影響。而這些審判,又以各種互相競爭的東亞現代史敘事,將戰爭與帝國綁在一起。顧若鵬說,這本書是要探究「追究正義」的歷史遺產,在東亞這個區域中扮演了何種角色,讓這個地方充滿了歷史的陰影。

「不管政治家多麼想宣布歷史結束、正義昭彰,這都是不可能的,歷史沒有結束的一天,歷史永遠在進行,我們對過去的詮釋也在改變。」顧若鵬如此寫道。

➤記憶、虛構與證據,正義要相信誰

同樣是強調戰爭遺緒沒有終結,仍在繼續,《零年》著力在歐亞戰後社會秩序混亂,而《不正義的地理學》實以戰罪審判為經,歷史經驗與記憶的重塑為緯,展示戰後80年來,東亞(其實是中華人民共和國、日本與中華民國台灣)在國族認同、戰爭敘事、國際關係與地位競逐等面向的圖譜。重點是,它們彼此相關,並具有連帶性,宛如動態系統。這本著作透過生動的人物故事與扎實的史料,以戰後秩序重建為核心,立體呈現中日台三方的近代發展。

與前作相比,顧若鵬在《不正義的地理學》中呈現更多實地調查與採訪,因此也帶出一定篇幅的「記憶證言」,以及證言背後的真人情感與情緒。全書的開頭,就是一個讓人反思的現場:他受邀為一部中國紀錄片採訪1942年經歷日本暴行的中國農民,當這位倖存者提及8歲的妹妹遇難經歷時,他就再也問不下去。他寫道,即使這個農民的經驗讓人揪心,但質疑這類口述是否為真相的聲音持續存在。

類似如此,顧若鵬在行文敘事中,不忘以個人的記憶經驗和大歷史敘事交錯進行,以論及個人或集體經驗或口述,與司法法庭所需要的「證據」有多大的落差,而國家領導人政權的態度和對於戰罪的認定,又如何影響了司法審判的進行。這在在都是「正義」無法實踐的背後原因。

為了讓各方視角得以清楚呈現,《不正義的地理學》的章節編排,在中國和日本之間交替,並可略分為三個部分:前三章描述二戰後東亞區域中,政治界限和聯盟的變化,如何將去帝國化與去殖民化壓縮在一起。接著幾章,則深入探討戰爭罪司法的競爭與融合,如何分別在中華民國(及台灣)、中華人民共和國和佔領後日本上發生。最後幾章,則關注在這些獨立司法管轄區中,戰爭罪記憶的演變如何(錯誤地)影響國家認同,而後人又如何以實體的形式記憶或紀念過去的歷史,甚至留給歷史學家詮釋。

➤台灣情境:發明「光復」

對台灣讀者來說,最有閱讀價值與收穫的,或許就在那些提及台灣的部分。去年播出、深獲好評的迷你影集《聽海湧》,即是針對丙級罪犯——擔任戰俘營看守的台籍日本兵審判為出發點,進行的創作。這部影集,相當程度更新且衝擊了台灣觀眾的認知,並對台灣人在戰爭的位置有所思考。這些材料在顧若鵬的《從人到鬼,從鬼到人》中已有一定程度的呈現,到了《不正義的地理學》,則更進一步點清台灣今日的國際位置與戰後經歷,實與自身在戰爭角色乃至戰後相關國家的論決有很大的關係。

「在戰後東亞的複雜地景裡,以針對日本戰罪追究而論,台灣佔據一個獨特但常被忽略的地位。二次大戰結束時,這座島嶼既經歷敗戰也經歷勝利,那麼想當然耳,這種矛盾的情況會讓當地人與統治者皆無所適從。」顧若鵬花了一個章節,細緻處理台灣於戰爭結束、脫離日本殖民後的狀態,及中華民國政權既無法對日本追究責任,更無能照管台灣這個前日本殖民地的尷尬。

今年,無論是賴清德總統發表「終戰」談話引發爭議,或是「光復」的論戰,甚至是美國在台協會對台灣主權未定論的聲明,在在顯示戰後80年,台灣還在戰爭遺緒裡。而顧若鵬對東亞的理解,可以給我們清明的指引。他在《不正義的地理學》台灣版序言中便有說明:

台灣的二戰經驗與戰後遺緒交織成一幅複雜圖景,包括日本殖民壓迫、戰爭動員、光復後的社會混亂,以及國民黨的威權統治。1945年國民黨接收台灣後的亂象,引發了228事件,隨之而來的清鄉行動與長達半世紀的白色恐怖,迫使許多知識分子和海外留學生無法歸國,將他們的困境轉化為冷戰全球化的縮影。當台灣成為美中冷戰前線時,國民黨不僅透過海外監控和宣傳強化「反共」敘事、壓抑本土認同,還因中華民國作為美國東亞盟友的地位,獲得美方默許其對異議者的鎮壓。

➤夾縫中的台美人和X島嶼

鄭昕(Wendy Cheng)的《X島嶼:留學生、監控與冷戰時代的戰場,海另一端的台灣民主運動》聚焦於1960至1980年代台灣留學生在美國的軌跡,揭示他們如何在冷戰脈絡下成為「X島嶼」的代理人。X島嶼是二戰時期,作為日本殖民地的台灣在官方文件裡的名稱,而它在美軍的計畫裡,曾是攻打與佔領的標的。

「入侵以及佔領台灣的計畫雖終究因美國改變戰略而被捨棄,但X島嶼卻至今仍是一個貼切的隱喻,代表了美國對待台灣那種模稜兩可、影響重大,卻又經常受隱藏或者不為人知的關係。此外,美國也協助建立並且維繫了台灣與世界其他地區的這種關係。」鄭昕在此書一開始花了不少篇幅闡明台灣近代的「身世」,以及與美國的連帶關係,而「留學生」更是形塑此關係的基礎與機制的一個環節。

例如她自己的外公生於日本殖民時期,在國民黨接收台灣後,仍然處於原本的勞動階級,並經歷228,因此終生帶著反殖民意識,也影響了鄭昕的母親。不僅母親帶民主意識,鄭昕的父親也因在美讀書,成了追求民主、人權、台灣獨立的政治活躍分子,並因上了黑名單,被迫留在美國。類似這樣的「台美人」的形成,都是因為如此的戰後遺緒所致。

這種反殖民或反權威的意識,也因這些留學生與知識精英處在反越戰運動盛行,或得以接觸到中國知識分子的美國,而在他們心裡植芽,成為一群在冷戰時期的左派——在台灣威權統治時期,這可是不見容於當局,就算在美國,也不算討喜。這群人的故事,就這麼在美國亞裔認識中缺席,就算談論台灣白恐,也不會正視他們曾有的左翼色彩。

➤歷史正補上那缺失的一角

透過檔案、口述歷史與個人故事,鄭昕描繪這些學生在美國校園的雙重生活:一方面受到美國社會運動與言論自由啟發,參與反越戰、保衛釣魚台或其他社會運動,另一方面則反過來對台灣政治現況提出批判,並在海外進行當時台灣境內不允許的左翼或民主運動,甚至進一步做海外倡議。他們在現在會以「海外黑名單」或政治犯的身分在台灣歷史研究中存在,但形影卻是單薄的。我們很難看見他們個人如何成為國民黨監控與鎮壓的對象,更難以清楚看見美國從官方到留學生社群,對此類事件的反應,以及更深入的應對。

鄭昕挑戰主流冷戰敘事,將邊緣群體的能動性置於中心.特別是先前被忽視的台灣左翼人士,如何同時抵抗美國帝國主義與國民黨威權。

儘管至今仍缺少足夠的證詞與證據,協助我們認識海外留學生的監控系統與那些被國民黨吸收的線民或告密者,但透過鄭昕對黃啟明、陳玉璽和陳文成的個案分析,我們可以稍微掌握這些海外留學生因監控而淪為政治犯,甚至走向死路的動態結構。甚至,這些留學生又如何被置放於輿論戰場裡,成為國民黨與美國、保守派和民主派、學校和學生之間的角力。

此外,鄭昕透過訪談揭示學生在監控下的個人風險與情感煎熬,以及他們如何創造政治表達空間,為全球反戰、民權運動與亞洲國際主義貢獻力量,並奠基後續台灣民主化努力。

值得一提的是,儘管主要案例聚焦於男性身上,但鄭昕也開闢性別、種族與政治交叉性的討論。例如許多女留學生如何從男性背後的支持者,轉身走到舞台上領導;或者陳文成教授遇害如何激勵女性領導台灣同鄉會,並促成北美洲台灣婦女會(NATWA)的成立,呼籲更全面探討台裔社區的性別動態。

歷史的邊緣敘事往往是理解全球權力結構的關鍵鑰匙,啟發當代對民主與認同的持續反思。無論是《不平等的地理學》或是《X島嶼》,都是嘗試從過往少被關照的歷史切片出發,讓我們以更開闊的區域或跨國視角,重新思考正義,以及我們所在的土地與當代議題。●

The Geography of Injustice: East Asia’s Battle between Memory and History

作者:顧若鵬(Barak Kushner)

譯者:張毅瑄

出版:貓頭鷹

定價:760元

【內容簡介➤】

作者簡介:顧若鵬

歷史學家,目前擔任英國劍橋大學東亞系教授,2025年獲選英國國家學術院院士。主要研究範圍是日本近代史,包括日本文化史、中日關係史。1990年畢業於布蘭戴斯大學,2002年再從普林斯頓大學取得博士學位。除英語之外,精通漢語、日語和法語。妻子是知名日本外交官水鳥真美。

著有《從人到鬼,從鬼到人:日本戰犯與中國的審判》,遠足文化,2021。

Island X: Taiwanese Student Migrants, Campus Spies, and Cold War Activism

作者:鄭昕(Wendy Cheng)

譯者:陳信宏

出版:聯經出版

定價:490元

【內容簡介➤】

作者簡介:鄭昕(Wendy Cheng)

美國南加州大學美國研究與族裔研究系(Department of American Studies and Ethnicity, USC)教授。哈佛大學英語學系、柏克萊大學地理學碩士、南加州大學美國研究博士,專長為:批判地理學、種族、族群研究。

鄭昕自小在關係緊密的民主與人權運動台美人士圈子裡長大,父親鄭德昌、母親賴淑卿為聖地牙哥台美基金會創始成員。如同許多那一代前往海外的台灣人,直到解嚴,他們一家人才自由地往返台灣。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

延伸閱讀

話題》戰爭與性別政治的矛盾交錯:《二戰:帝國黃昏與扭轉人類命運的戰爭》

擁有「二戰研究第一把交椅」美譽的英國國家學術院院士、沃夫森歷史獎得主李察.奧弗里(Richard Overy ),2021年推出匯聚其40年研究心血的《二戰:... 閱讀更多

話題》文學即是抵抗:冷戰與二戰、《維爾紐斯撲克》到《西伯利亞俳句》

2021年底立陶宛設立台灣代表處後,中國對立陶宛進行外交與經濟制裁,並將雙邊外交關係級別由大使館降為代辦處。立陶宛也以一系列措施回應,... 閱讀更多

2021Openbook好書獎.年度翻譯書》從人到鬼,從鬼到人:日本戰犯與中國的審判

閱讀更多