我去過洞背村。

當《認識我的人慢慢忘了我》編輯工作已抵中途,我再無法按捺這個秘密,只好在上一件公事與下一件之間,強裝淡定地把這件事透露給周慧——那個隱居洞背村10年、因此寫成這本散文集的作者。其實也算不上祕密,只是記憶隨著身體到處遷徙,而慢慢溶成一團,像冷凍過久的水餃,不留神就煮得融爛,而不知如何端上檯面。但在某個時刻,許是味道、溫度、或某種天氣,讓這段記憶自然浮出,才敢確信說出:我去過洞背村。

不只去過,我還在村裡住過幾天,甚至跟隨一群陌生人夤夜攀山,追新年日出,喝清早第一壺險些失敗的乾草秆煮咖啡。於是,在語句調整和錯字修改的空檔,兩個不務正業者——作者和編輯——非常默契地放下手頭事,一來一往,開始交換印證彼此記憶:

「我只看過那一次日出。」

「可惜找不回爬山的照片了。」

「是元旦第二天嗎?」

「應該是!我記得很冷。」

「你看,這是虎皮(周慧的貓)嗎?牠當年幾歲了?」

周慧於網路上分享洞背村的生活插畫。(圖源:周慧)

➤在洞背,周慧放下了什麼?

洞背,一個位於深圳、但偏遠到當地人也未必聽過的村落,坐山面海。周慧至今仍住在那裡。自40歲離職後,她既沒有重新找工作,也不回去故鄉湖南,而是從深圳的市區搬到偏郊,開始一個人的低度生活,如是10年。

10年是怎樣的時間尺度?一個小學生預備或已邁入大學,曾經新開書店髹過牆面早已開始剝落,10年前創的業、10年後已有或大或小的收成(也許是虧損)。對於周慧而言,10年是一本書,是她在50歲時交出的這本《認識我的人慢慢忘了我》。

人們常說十年如一瞬,回頭望去的第一眼,免不了計算得失。而若你打開這本書,會發現周慧的10年,竟很難用高低、成敗、得失來概括,因為那是由日常間的陣痛、慾望、乏力與欣喜構成的。洞背村之於周慧,如同中轉站,讓她卸下高壓社會裡人人稱羨的一切,包括打拚20年換得高薪資、一套市區的房子(以及房貸)、以及能者多勞勞者生財的迷思——誰說生活一定要這樣過?誰說人一定要被記得、被使用、在巨型機器中被安放得宜不突兀,才能彰顯人的價值?

放下,或說清空這一切後,周慧就「好」了嗎?並沒有。

正因如此,這並不是一本心靈成長書,也無法成為一種lifestyle。儘管在編輯過程中我曾想過,或許心裡有傷的人來讀這本書,可以從中找到一絲寬慰;但到下一頁,周慧外暖內冷的語言就終止了這一念想——沒有工作的生活,其實不容易。比起經濟上的壓力,讓人更感壓抑的,是身處邊緣的失能感:「像這樣停滯不動的陰天,上個鐘頭跟下個鐘頭一模一樣,上午和下午沒有區別,處在這樣的真空裡,人僅有自身,時間有多無聊,我就有多無聊。」

我問自己,如果想蜕去工作的外皮,要經歷如此綿延長久的內心波動,真的敢嗎?答案至今還在搖擺。因為知道,那層工作的表皮之下,粘連著的其實是無數次規訓,是小半生裡,或多或少組成過我的事物。

生活在洞背村的周慧。(圖源:周慧)

➤寫作是一件高貴的事

好在,這團黑雲過境時,周慧開始動筆了:

「她突然產生了寫作的念頭,她覺得寫作是一件高貴的事,能使自己從沉湎裡浮出來,變成一個高貴的人;而且,寫作是一件武器,可以對抗任何事物。」

一開始吸引住我們的,是周慧這個人的故事——一個中年辭職、10年不上班卻找到全新生活方式的,奇蹟般的故事。但最後讓我們決定推出繁體版的主因,還是她獨特而精準的散文語言,以及文學生命在一個人身上靜默交織成型的過程——這件事本身。

如前所說,周慧的語言底色是冷的。儘管她也用強烈的方式寫下與貓的情感、過世親人的種種記憶,或是明亮跳脫的夢境,但她絕少抒情,只是把這一切赤條條地袒露出來。有時,她轉換敘述視角,把自己拉得更遠,彷彿在寫不關己的陌生人。也正因此,周慧寫下如日記般的散文篇章,雖照理說是極私密、個人的,讀來卻不讓人覺得被拒於門外。她用冷的底色召喚出私領域的內在經驗共通,如同開闢一條暗河,幽深卻不設迷障。

周慧的語言也是生猛的。她不切除自己的鄉音,反而是讓其自然融入文學語言,成為文本的一部分。因是,再三思量之後,除語義問題之外,我們沒有修改文中的用詞方式,也沒有為在用語差異上特別加註說明,以免攪亂散文節奏。

每個年代都有寫作者,試圖用當下的語彙,來回應數百年前的「詩意棲居」。周慧雖不曾這樣自道,但從生活到寫作,從她近乎詩的散文、到近乎散文的小說裡,都不難看出這一嘗試。她不僅在寫作中找到棲居之所(反之亦然),更有意識地抵抗詩意的各種庸常變形,於是她寫:「我不會告訴他們禾雀花在哪,我不會告訴任何人。只有幸運的人才能看到禾雀花。」

10年後,當我再次從周慧的文字中見到禾雀花,在陳年記憶中翻找到洞背村芒草間自己的影子,才欣然發覺已經成為過一個幸運的人。

洞背村一景。(圖源:周慧)

➤她有她的草蛇灰線,你有你的

如果你沒有去過洞背,未來也不會去,沒關係,這完全無礙於你的幸運。

既然位於深圳的洞背,原來是「深圳」的相反,那麼,此刻身在台北的我,或是身在香港、東京、任何一個都市或郊外的你,或許都能夠找到自己的洞背村。這與生命境遇有關,與選擇有關:「都說,是過去的種種,推著你,來到在這裡的你。我在想,是從什麼時候開始,路開始分岔。」

10年前是怎樣從山頂走下洞背村的,我們都已不太記得。記得的是,偶爾路過幾乎遮天蔽日的芒草叢,夜路上從未聽過的不知名物種鳴息;是不是那天早上分過同一壺咖啡,預言了10年後兩地端著咖啡看稿的場景?當我讀到周慧這句時,忍不住聯想到,而笑了起來:

「那麼,這個傍晚我走山,走到天黑,上來煮了10個水餃,這件事,會是我未來的草蛇灰線嗎?」●

|

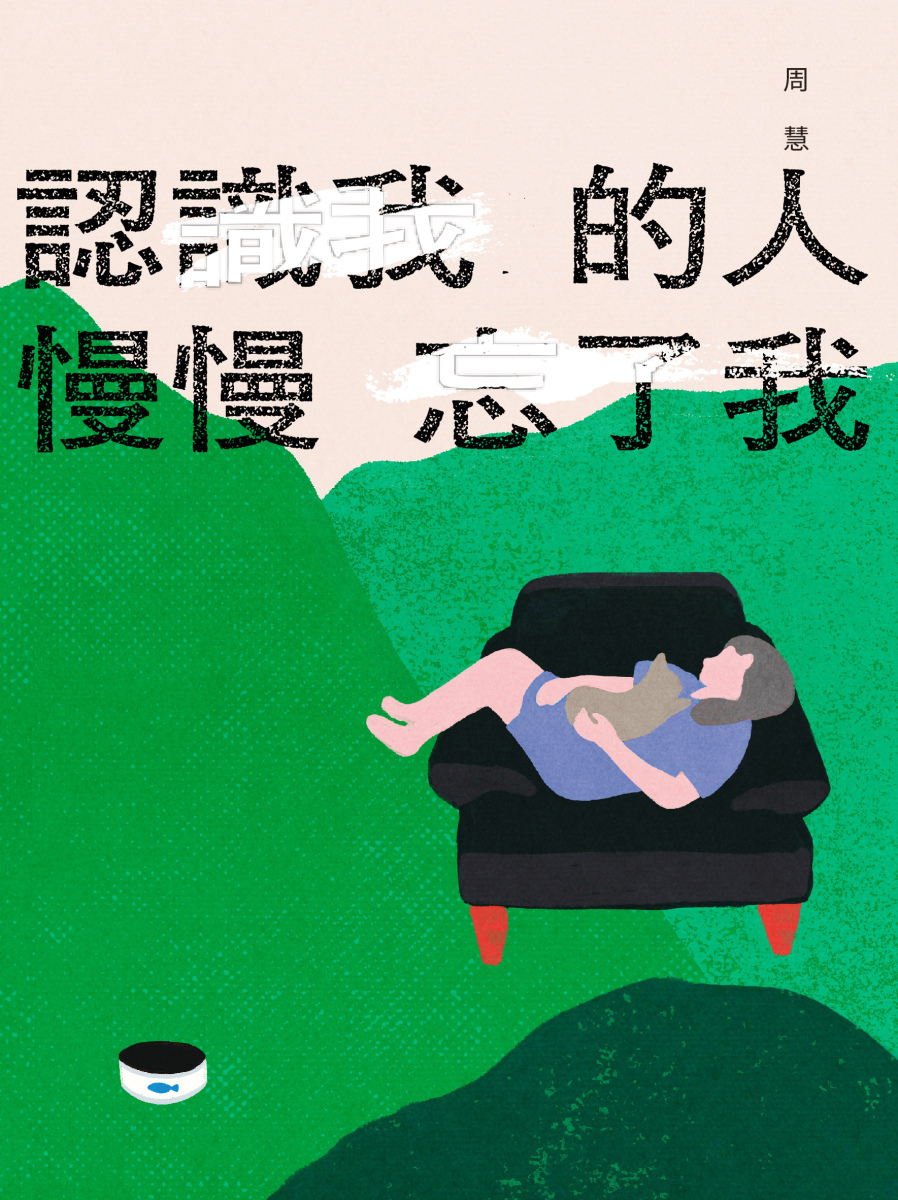

認識我的人慢慢忘了我 認識我的人慢慢忘了我

作者:周慧

出版:飛地工作室

定價:420元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:周慧

七零後,18歲外出打工,做過一些普通職業,40歲辭職,居深圳東部海邊村莊11年,無業至今,這是她的第一本書。

|

Tags:

隱居在洞背村的周慧(左圖:周慧提供/右圖:黃潤宇提供)

2014年,40歲的周慧突然感到疲倦。做過流水線工人、輾轉進入公司管理層的她,決定辭去工作,離開都市,搬到位於城市邊緣的「洞背村」獨自生活。十年來,她不上班也不工作,以最低開銷度日。

在洞背的日子,她拿起書架上塵封已久的書來讀,也開始健身、養貓,重拾寫作。周慧之後,陸續有藝術家、詩人、設計師前來,深圳洞背村成為文藝聚落。在高速運轉的社會機器中,人們在村落裡彼此照料,用低度生活抵抗高壓社會。

2024年,周慧的第一本新書《認識我的人慢慢忘了我》簡體中文版問世。由詩人黃燦然編選,暢銷一時。2025年,飛地出版推出繁體中文版,收入數篇新作。

本文為繁體中文版編輯黃潤宇撰寫的編輯手記,描述其與周慧的緣分,也分享身為編輯的讀後感。

我去過洞背村。

當《認識我的人慢慢忘了我》編輯工作已抵中途,我再無法按捺這個秘密,只好在上一件公事與下一件之間,強裝淡定地把這件事透露給周慧——那個隱居洞背村10年、因此寫成這本散文集的作者。其實也算不上祕密,只是記憶隨著身體到處遷徙,而慢慢溶成一團,像冷凍過久的水餃,不留神就煮得融爛,而不知如何端上檯面。但在某個時刻,許是味道、溫度、或某種天氣,讓這段記憶自然浮出,才敢確信說出:我去過洞背村。

不只去過,我還在村裡住過幾天,甚至跟隨一群陌生人夤夜攀山,追新年日出,喝清早第一壺險些失敗的乾草秆煮咖啡。於是,在語句調整和錯字修改的空檔,兩個不務正業者——作者和編輯——非常默契地放下手頭事,一來一往,開始交換印證彼此記憶:

「我只看過那一次日出。」

「可惜找不回爬山的照片了。」

「是元旦第二天嗎?」

「應該是!我記得很冷。」

「你看,這是虎皮(周慧的貓)嗎?牠當年幾歲了?」

➤在洞背,周慧放下了什麼?

洞背,一個位於深圳、但偏遠到當地人也未必聽過的村落,坐山面海。周慧至今仍住在那裡。自40歲離職後,她既沒有重新找工作,也不回去故鄉湖南,而是從深圳的市區搬到偏郊,開始一個人的低度生活,如是10年。

10年是怎樣的時間尺度?一個小學生預備或已邁入大學,曾經新開書店髹過牆面早已開始剝落,10年前創的業、10年後已有或大或小的收成(也許是虧損)。對於周慧而言,10年是一本書,是她在50歲時交出的這本《認識我的人慢慢忘了我》。

人們常說十年如一瞬,回頭望去的第一眼,免不了計算得失。而若你打開這本書,會發現周慧的10年,竟很難用高低、成敗、得失來概括,因為那是由日常間的陣痛、慾望、乏力與欣喜構成的。洞背村之於周慧,如同中轉站,讓她卸下高壓社會裡人人稱羨的一切,包括打拚20年換得高薪資、一套市區的房子(以及房貸)、以及能者多勞勞者生財的迷思——誰說生活一定要這樣過?誰說人一定要被記得、被使用、在巨型機器中被安放得宜不突兀,才能彰顯人的價值?

放下,或說清空這一切後,周慧就「好」了嗎?並沒有。

正因如此,這並不是一本心靈成長書,也無法成為一種lifestyle。儘管在編輯過程中我曾想過,或許心裡有傷的人來讀這本書,可以從中找到一絲寬慰;但到下一頁,周慧外暖內冷的語言就終止了這一念想——沒有工作的生活,其實不容易。比起經濟上的壓力,讓人更感壓抑的,是身處邊緣的失能感:「像這樣停滯不動的陰天,上個鐘頭跟下個鐘頭一模一樣,上午和下午沒有區別,處在這樣的真空裡,人僅有自身,時間有多無聊,我就有多無聊。」

我問自己,如果想蜕去工作的外皮,要經歷如此綿延長久的內心波動,真的敢嗎?答案至今還在搖擺。因為知道,那層工作的表皮之下,粘連著的其實是無數次規訓,是小半生裡,或多或少組成過我的事物。

➤寫作是一件高貴的事

好在,這團黑雲過境時,周慧開始動筆了:

「她突然產生了寫作的念頭,她覺得寫作是一件高貴的事,能使自己從沉湎裡浮出來,變成一個高貴的人;而且,寫作是一件武器,可以對抗任何事物。」

一開始吸引住我們的,是周慧這個人的故事——一個中年辭職、10年不上班卻找到全新生活方式的,奇蹟般的故事。但最後讓我們決定推出繁體版的主因,還是她獨特而精準的散文語言,以及文學生命在一個人身上靜默交織成型的過程——這件事本身。

如前所說,周慧的語言底色是冷的。儘管她也用強烈的方式寫下與貓的情感、過世親人的種種記憶,或是明亮跳脫的夢境,但她絕少抒情,只是把這一切赤條條地袒露出來。有時,她轉換敘述視角,把自己拉得更遠,彷彿在寫不關己的陌生人。也正因此,周慧寫下如日記般的散文篇章,雖照理說是極私密、個人的,讀來卻不讓人覺得被拒於門外。她用冷的底色召喚出私領域的內在經驗共通,如同開闢一條暗河,幽深卻不設迷障。

周慧的語言也是生猛的。她不切除自己的鄉音,反而是讓其自然融入文學語言,成為文本的一部分。因是,再三思量之後,除語義問題之外,我們沒有修改文中的用詞方式,也沒有為在用語差異上特別加註說明,以免攪亂散文節奏。

每個年代都有寫作者,試圖用當下的語彙,來回應數百年前的「詩意棲居」。周慧雖不曾這樣自道,但從生活到寫作,從她近乎詩的散文、到近乎散文的小說裡,都不難看出這一嘗試。她不僅在寫作中找到棲居之所(反之亦然),更有意識地抵抗詩意的各種庸常變形,於是她寫:「我不會告訴他們禾雀花在哪,我不會告訴任何人。只有幸運的人才能看到禾雀花。」

10年後,當我再次從周慧的文字中見到禾雀花,在陳年記憶中翻找到洞背村芒草間自己的影子,才欣然發覺已經成為過一個幸運的人。

➤她有她的草蛇灰線,你有你的

如果你沒有去過洞背,未來也不會去,沒關係,這完全無礙於你的幸運。

既然位於深圳的洞背,原來是「深圳」的相反,那麼,此刻身在台北的我,或是身在香港、東京、任何一個都市或郊外的你,或許都能夠找到自己的洞背村。這與生命境遇有關,與選擇有關:「都說,是過去的種種,推著你,來到在這裡的你。我在想,是從什麼時候開始,路開始分岔。」

10年前是怎樣從山頂走下洞背村的,我們都已不太記得。記得的是,偶爾路過幾乎遮天蔽日的芒草叢,夜路上從未聽過的不知名物種鳴息;是不是那天早上分過同一壺咖啡,預言了10年後兩地端著咖啡看稿的場景?當我讀到周慧這句時,忍不住聯想到,而笑了起來:

「那麼,這個傍晚我走山,走到天黑,上來煮了10個水餃,這件事,會是我未來的草蛇灰線嗎?」●

作者:周慧

出版:飛地工作室

定價:420元

【內容簡介➤】

作者簡介:周慧

七零後,18歲外出打工,做過一些普通職業,40歲辭職,居深圳東部海邊村莊11年,無業至今,這是她的第一本書。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

延伸閱讀

人物》用書寫承擔記憶,反思其後的餘生:專訪《土星時間》蔣亞妮

閱讀更多

對談》馬尼尼為的台北與貓:坦白的異鄉人feat.飛地書店店主張潔平

來自馬來西亞的作家、詩人、畫家馬尼尼今年10月出版新書《多年後我憶起台北》。她居住台北廿多年,早已超過在故鄉的時間。過去她用詩、畫來傳達身處異鄉的心情,... 閱讀更多

現場》回不去了,要去哪裡——「文學的原鄉與異鄉:陳慧X沐羽」講座側記

閱讀更多