「8月2日。德國向俄國宣戰。——下午去游泳學校。」這是卡夫卡在一戰全面開戰當天寫下的日記。同樣的超脫,我們也可以在《雪的練習生》裡看到,對於生活在蘇聯烏克蘭共和國的一頭北極熊,地球有著和人類不一樣的意義,它們在乎不一樣的東西:

「春天到底用了什麼樣的機關?竟然可以帶著這麼多鳥和花迅速抵達基輔。是不是好幾個星期前就開始悄悄準備?難道是因為只有我在內心對冬天戀戀不捨,才沒發現春天腳步已經接近?我不太擅長談論天氣,所以很少跟其他人閒聊。經常因為這樣錯過了重要的訊息。腦中突然出現『布拉格之春』這幾個字。對了,布拉格之春來得也很突然。突然一陣悸動。該不會現在我身上正在發生什麼劇烈的變化吧?」

這是多和田葉子所書寫的三隻熊的故事的第一個主角:一個會寫作的熊祖母,在她的自傳《眼淚的喝采》裡的內省。基輔和布拉格這兩個在冷戰時期怵目驚心的名字,以及後來的東柏林、莫斯科等,對於沉醉於寫作的北極熊來說,只不過都是比北極更南、離自身命運更近的一些符號而已。

「與其說他把動物當成主角,其實真正的主角應該是當動物不再是動物、人類不再是人類的過程中,那些消失的記憶本身。」這頭女熊作家還會這樣評論卡夫卡,這又何嘗不能看作多和田葉子的夫子自道。正是卡夫卡的《女歌手約瑟芬》、《某隻狗的探索》、《交給某學院的報告》等以鼴鼠、狗和猴子為敘述者的小說,令出逃到西柏林的熊作家陷入寫作瓶頸的時候得以反思寫作的意義。

事實上,《眼淚的喝采》這個名字是海狗編輯起的。北極熊的體質不會流淚,她憤怒地抗議道:「眼淚這種東西只是人類的感傷。你也知道我是冰雪之女吧?我可不想隨隨便便就被融化成眼淚這種廉價的水。」北極熊天生抗拒媚俗,它的書寫動力比媚俗要高級很多,那是「不甘」。

「再也沒有比不甘心更容易燃燒的燃料了。只要能巧妙運用不甘,或許就能節約燃料來進行生產活動?不過不甘心從森林裡收集不來,這是別人賜予的重要禮物。我寫得實在太用力,萬寶龍鋼筆的筆尖都彎了,深藍色墨水像血一樣汩汩流出。我白色的肚子被墨水染上了顏色。誰叫天氣這麼熱,我不得不赤裸著身體寫稿。這墨水再怎麼洗都洗不乾淨。」

寫作因此與身體、生命有了更直接的糾纏,不但糾纏熊祖母的一生流離,並且延伸到第二部的熊女兒托斯卡和第三部的熊孫兒努特那裡去。

但多和田葉子善於虛晃一槍,在第一部結尾暗示了第二部、第三部也許只是熊祖母的作品,甚至冰塊融化的噩夢也帶有寫作的隱喻:「失敗幾次之後,終於找到一片比較大的冰,我爬上去坐下來,但那片冰的大小跟書桌差不多,漸漸被我的體溫融化,又沉了下來。我到底還剩下多少時間呢?」寫作空間的不穩、時間的緊迫是每個作家的焦慮,她克服焦慮的方式只能是更猛烈地寫下去,因為她確知她為未來而寫,寫作塑造她們的未來。

因此寫作的實驗性也在第二部「死亡之吻」裡就發揮到極致,令人感嘆彼時的多和田葉子已經神乎其技——畢竟她也是在異國用非母語寫作的冒險者。

第一部那種熊敘事的陌生感、冷幽默,過渡到這裡的抑鬱和悲愴,是因為介入了一個東德女性馴獸師的個人史。渾不知熊女托斯卡是女馴獸師烏爾蘇拉的投射,抑或烏爾蘇拉是托斯卡的寄託,直到烏爾蘇拉提出在其母熊的自傳之外「寫一個只有你的故事」後,兩者的敘述變得糾纏不清,形成一種無法排解的、強大的共情書寫,也因此真正催人淚下。

東德極權官僚世界裡,一個思想獨立女性的困頓因此刻骨、如鯁在喉。她身處的時代、馬戲團、親人朋友都未能給予她安全感,更遑論對其才華的理解和珍重。因此她與托斯卡彷彿那喀索斯自戀般的接吻表演,固然帶有同性戀的暗示,但更多的是交換靈魂,在一呼一吸間交換了回憶和氣血,灌注到彼此的書寫中去——「這麼一來靈魂才會變空,留出空間讓熊進去」——兩個掙扎的生命漸漸不分彼此。

浮冰的隱喻再次出現,這次更加曖昧和黑暗,彷彿內捲入兩個夢的互為漩渦裡:「我感覺自己好像踏進了一個不該踏足的地帶。在這裡,各種語言的文法都被黑暗包覆,失去了色彩,逐漸溶解,漂浮在凍結的海面上。『我們聊聊吧。』我跟托斯卡一起坐在一片冰上,漂浮在海面,托斯卡說的話我都能聽懂。」

最終,這種默契註定煙消雲散,「那個瞬間她的喉嚨在黑暗中敞開大口,我可以看到她的靈魂在深處燃燒。」在一吻又一吻之後,「砂糖的白在她小小的嘴裡發出亮光。看到那顏色我想起了雪,對北極的想念讓我一陣心痛。我把自己的舌頭伸進人類血紅的雙唇之間,輕輕取出那塊閃亮的方糖。」

熟悉詩歌的換喻的人就能看出,她要取出的是自己對母親、故土的眷戀,而這奢望註定消融如糖,比北極冰川融化更快,她只能迅速把它嚥下。

努特的故事,遠遠偏離了他祖母和母親的期許。這一部分名為「懷想北極的日子」,以一個終生困於動物園的熊寶寶視角敘述,有其悲哀,也有其可愛。以幼熊出發去描述世界,像極了西西小說裡的天真。努特對我們熟悉的事情重新命名定義,理所當然,就像以自然動物為比較——人就是延指類(利用工具)動物,而不是什麼萬物之靈、智人。實際上,從祖母到努特的所有寫作、它們的愛,都無意間為我們人類讀者提供了一個救贖的可能,只不過我們根本沒有接住這救贖的謙遜。

出生於德國柏林動物園的北極熊努特,2007年3月首次公開亮相。(圖源:維基)

努特在現實裡真有其熊(Knut,2006-2011),被父母「棄養」,依賴一位男飼養員作為代母長大,4歲時因病溺水夭折。多和田葉子應該是以他的故事倒推出整部小說的前因後果。

小說裡他的故事也是戛然而止——多和田葉子慈悲,沒有言及死亡,只是讓他在幻想的大雪中飄向它從未見過的原鄉北極。這一幕令我想起了也是卡夫卡小說《騎桶人》裡的決絕,「就此我升入冰山之域,永遠消失於其中。」

回看小說裡和現實中努特所遭遇的種種人類造就的紛擾,我們應該承認,它、他們有足夠的理由如此決絕。●

|

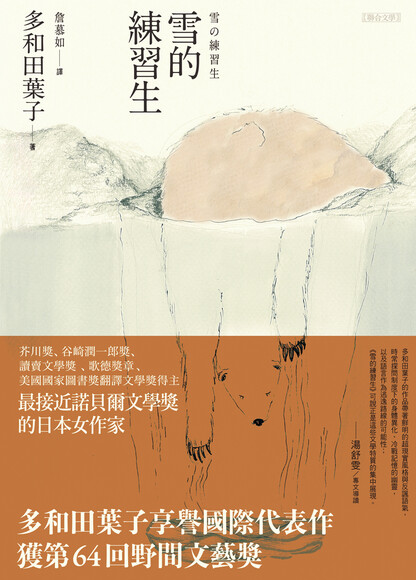

雪的練習生 雪的練習生

作者:多和田葉子

譯者:詹慕如

出版:聯合文學

定價:450元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:多和田葉子

1960年生於東京。畢業於早稻田大學文學系。1982年赴德國漢堡。蘇黎世大學博士課程修畢。1991年以《失去腳踝》獲群像新人獎。1993年,以《入贅狗女婿》獲芥川獎。2000年,以《雛菊茶》獲泉鏡花獎。2002年,以《球形時間》獲得日本文化村雙叟文學獎,以《嫌疑犯的夜行列車》獲谷崎潤一郎獎、伊藤整文學獎。其他作品有《掉進海裡的名字》、《修女與丘比特之弓》、《抓住雲的故事》等。以日德雙語發表作品,2016年因其德語創作獲得克萊斯特文學獎。2018年以《獻燈使》榮獲美國國家圖書獎(翻譯文學部門)。2006年起定居柏林。

|

Tags:

「8月2日。德國向俄國宣戰。——下午去游泳學校。」這是卡夫卡在一戰全面開戰當天寫下的日記。同樣的超脫,我們也可以在《雪的練習生》裡看到,對於生活在蘇聯烏克蘭共和國的一頭北極熊,地球有著和人類不一樣的意義,它們在乎不一樣的東西:

這是多和田葉子所書寫的三隻熊的故事的第一個主角:一個會寫作的熊祖母,在她的自傳《眼淚的喝采》裡的內省。基輔和布拉格這兩個在冷戰時期怵目驚心的名字,以及後來的東柏林、莫斯科等,對於沉醉於寫作的北極熊來說,只不過都是比北極更南、離自身命運更近的一些符號而已。

「與其說他把動物當成主角,其實真正的主角應該是當動物不再是動物、人類不再是人類的過程中,那些消失的記憶本身。」這頭女熊作家還會這樣評論卡夫卡,這又何嘗不能看作多和田葉子的夫子自道。正是卡夫卡的《女歌手約瑟芬》、《某隻狗的探索》、《交給某學院的報告》等以鼴鼠、狗和猴子為敘述者的小說,令出逃到西柏林的熊作家陷入寫作瓶頸的時候得以反思寫作的意義。

事實上,《眼淚的喝采》這個名字是海狗編輯起的。北極熊的體質不會流淚,她憤怒地抗議道:「眼淚這種東西只是人類的感傷。你也知道我是冰雪之女吧?我可不想隨隨便便就被融化成眼淚這種廉價的水。」北極熊天生抗拒媚俗,它的書寫動力比媚俗要高級很多,那是「不甘」。

寫作因此與身體、生命有了更直接的糾纏,不但糾纏熊祖母的一生流離,並且延伸到第二部的熊女兒托斯卡和第三部的熊孫兒努特那裡去。

但多和田葉子善於虛晃一槍,在第一部結尾暗示了第二部、第三部也許只是熊祖母的作品,甚至冰塊融化的噩夢也帶有寫作的隱喻:「失敗幾次之後,終於找到一片比較大的冰,我爬上去坐下來,但那片冰的大小跟書桌差不多,漸漸被我的體溫融化,又沉了下來。我到底還剩下多少時間呢?」寫作空間的不穩、時間的緊迫是每個作家的焦慮,她克服焦慮的方式只能是更猛烈地寫下去,因為她確知她為未來而寫,寫作塑造她們的未來。

因此寫作的實驗性也在第二部「死亡之吻」裡就發揮到極致,令人感嘆彼時的多和田葉子已經神乎其技——畢竟她也是在異國用非母語寫作的冒險者。

第一部那種熊敘事的陌生感、冷幽默,過渡到這裡的抑鬱和悲愴,是因為介入了一個東德女性馴獸師的個人史。渾不知熊女托斯卡是女馴獸師烏爾蘇拉的投射,抑或烏爾蘇拉是托斯卡的寄託,直到烏爾蘇拉提出在其母熊的自傳之外「寫一個只有你的故事」後,兩者的敘述變得糾纏不清,形成一種無法排解的、強大的共情書寫,也因此真正催人淚下。

東德極權官僚世界裡,一個思想獨立女性的困頓因此刻骨、如鯁在喉。她身處的時代、馬戲團、親人朋友都未能給予她安全感,更遑論對其才華的理解和珍重。因此她與托斯卡彷彿那喀索斯自戀般的接吻表演,固然帶有同性戀的暗示,但更多的是交換靈魂,在一呼一吸間交換了回憶和氣血,灌注到彼此的書寫中去——「這麼一來靈魂才會變空,留出空間讓熊進去」——兩個掙扎的生命漸漸不分彼此。

浮冰的隱喻再次出現,這次更加曖昧和黑暗,彷彿內捲入兩個夢的互為漩渦裡:「我感覺自己好像踏進了一個不該踏足的地帶。在這裡,各種語言的文法都被黑暗包覆,失去了色彩,逐漸溶解,漂浮在凍結的海面上。『我們聊聊吧。』我跟托斯卡一起坐在一片冰上,漂浮在海面,托斯卡說的話我都能聽懂。」

最終,這種默契註定煙消雲散,「那個瞬間她的喉嚨在黑暗中敞開大口,我可以看到她的靈魂在深處燃燒。」在一吻又一吻之後,「砂糖的白在她小小的嘴裡發出亮光。看到那顏色我想起了雪,對北極的想念讓我一陣心痛。我把自己的舌頭伸進人類血紅的雙唇之間,輕輕取出那塊閃亮的方糖。」

熟悉詩歌的換喻的人就能看出,她要取出的是自己對母親、故土的眷戀,而這奢望註定消融如糖,比北極冰川融化更快,她只能迅速把它嚥下。

努特的故事,遠遠偏離了他祖母和母親的期許。這一部分名為「懷想北極的日子」,以一個終生困於動物園的熊寶寶視角敘述,有其悲哀,也有其可愛。以幼熊出發去描述世界,像極了西西小說裡的天真。努特對我們熟悉的事情重新命名定義,理所當然,就像以自然動物為比較——人就是延指類(利用工具)動物,而不是什麼萬物之靈、智人。實際上,從祖母到努特的所有寫作、它們的愛,都無意間為我們人類讀者提供了一個救贖的可能,只不過我們根本沒有接住這救贖的謙遜。

努特在現實裡真有其熊(Knut,2006-2011),被父母「棄養」,依賴一位男飼養員作為代母長大,4歲時因病溺水夭折。多和田葉子應該是以他的故事倒推出整部小說的前因後果。

小說裡他的故事也是戛然而止——多和田葉子慈悲,沒有言及死亡,只是讓他在幻想的大雪中飄向它從未見過的原鄉北極。這一幕令我想起了也是卡夫卡小說《騎桶人》裡的決絕,「就此我升入冰山之域,永遠消失於其中。」

回看小說裡和現實中努特所遭遇的種種人類造就的紛擾,我們應該承認,它、他們有足夠的理由如此決絕。●

作者:多和田葉子

譯者:詹慕如

出版:聯合文學

定價:450元

【內容簡介➤】

作者簡介:多和田葉子

1960年生於東京。畢業於早稻田大學文學系。1982年赴德國漢堡。蘇黎世大學博士課程修畢。1991年以《失去腳踝》獲群像新人獎。1993年,以《入贅狗女婿》獲芥川獎。2000年,以《雛菊茶》獲泉鏡花獎。2002年,以《球形時間》獲得日本文化村雙叟文學獎,以《嫌疑犯的夜行列車》獲谷崎潤一郎獎、伊藤整文學獎。其他作品有《掉進海裡的名字》、《修女與丘比特之弓》、《抓住雲的故事》等。以日德雙語發表作品,2016年因其德語創作獲得克萊斯特文學獎。2018年以《獻燈使》榮獲美國國家圖書獎(翻譯文學部門)。2006年起定居柏林。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.370》當我在書裡讀到你的時候

延伸閱讀

東亞書房》由生成式AI擔任副店長的透明書店開張,及其他藝文短訊

閱讀更多

人物》用maker的態度為世界做點什麼:視覺藝術家羅晟文專訪

閱讀更多

東亞書房》冒險再開!《十二國記》睽違18年新作出版,及其他藝文短訊

閱讀更多