夏天剛剛開始的時候,我到清華大學參加「行動中的藝術家:郭松棻、李渝與20世紀文藝思潮」的國際學術研討會。除了發表論文,同時擔任其中一場座談的發言。發言時間15分鐘,如何用15分鐘,說明這一段長達15年的文學緣會?

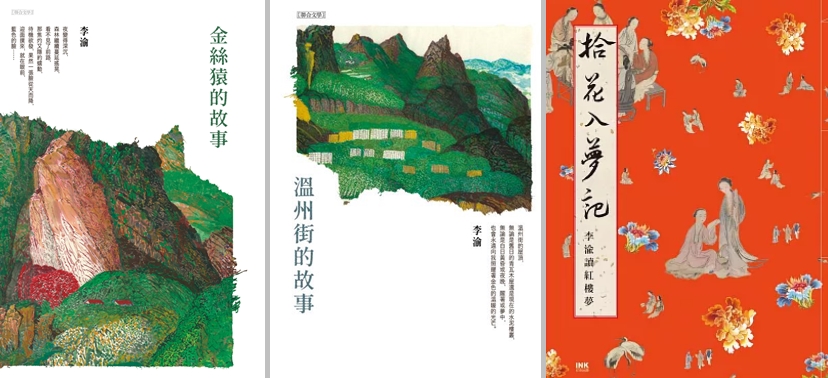

我與李渝老師結識於2010年的台大台文所,那年9月她是「白先勇文學講座」的客座教授,開授「文學與繪畫」、「小說閱讀和書寫」兩門課程。而我也在同年5月出版第一本書《花甲男孩》。夏天剛剛開始的時候,我被徵詢是否可以擔任李渝的助教。那時我對老師的認識,僅止於大學時期聽過同學報告的《金絲猿的故事》。除此之外,一無所知。或許因為助教會有薪資,我答應了;或許因為作家學生搭配作家老師這樣的組合,合情合理;或許還有更多理由……我就這樣成了李渝在台灣的第一個助教,也是唯一的一個助教。

課程進行的相當順利,我們還去故宮戶外教學。看待文學迴避情感氾濫,堅持剔除字裡行間不必要的熱情──這是李渝,但並不是我。所以我替老師舉辦了一個極簡的歡送會。2010年的台大,之於我們師生,整座校園可能都是陌生的──我們時常不期而遇。作為新生,我還在迷路,忘記腳踏車停在哪裡;而她作為校友,重返母校,眼前所見,早已不是昔日光景。迷路是我們共同的交集。有時我會跟她報路,有時她會跟我指路。其中幾次我們在總圖隔壁的活動中心吃飯,聊聊日常瑣碎的雜事。會在總圖附近碰頭,因為當時李渝正在準備出版一本談論紅樓的文論,她正搜羅相關圖象,補充文字,是以後許多寫作者也愛不釋手的《拾花入夢記》。

學期結束,老師回美,我們保持電子郵件的往返。她常丟出問題,要我談談正在熱映的電影與書,對於當代文學的觀察,延續80年代以來的作風,總是很有意見。很有意見──之於創作或者研究,都是重要的第一步。今年(2025)春天,編纂《一次沒有參加的座談會》,收入其中的〈索漠之旅〉可以扼要掌握李渝在解嚴前後的思路轉折。

2010,以後幾年,偶爾在副刊雜誌讀到老師的最新小說,得知她也正整理郭松棻的遺稿,我以為內在風暴已經平息,或許可以迎來創作的另一高峰。近70歲,一切才要開始。2012到2013年,我也在《中國時報》人間副刊主持「三少四壯集」專欄,人在紐約的李渝來信期勉、叮嚀。老師留意到了「家」與我的關係,太過緊密,她給我的信件寫著──「文學的無情要慢慢地摸索。」老師的建議,也是老師自身文業關注的主題。80年代以〈江行初雪〉回到寫作的行伍,同時開始了一系列以「溫州街的故事」為名的小說──〈煙花〉或許是最初的一篇。而這些故事,說來全是家的變形。我們看似距離天南地北的出身,在文學路上,始終一直都有交集。

2013年,我們一起在夏天出書。李渝在印刻出版了《九重葛與美少年》,我在九歌出版《解嚴後臺灣囝仔心靈小史》。李渝新書的後記〈最後的壁壘〉,可以看出作家從糾纏寫與不寫的辯證,到演進成了活與不活的問題。這是一篇自我喊話。是求救,是決定。這本小說的〈夜渡〉也許是李渝生前最後的創作,開始教書之後,我則把它納入開學前幾周的文本。而書中包含〈失去的庭園〉、〈待鶴〉,以及同一時期發表在《郭松棻文集》的一篇後記〈射鵰回看〉,是我在台北稍有迷航的狀態,隨即拿來自我砥礪的文字。是我對自己的心戰喊話。寫作一點都不容易。

所以,2010以後的15年,以辛亥路台文所為背景的故事,那像是我一個人的「台灣文學」故事,也是20世紀「現代文學」在21世紀的故事。故事始終有人。第一個想到的會是柯慶明老師。我在台大期間,擔任柯老師的助教長達12個學期。這一位「很文學」的老教授,間接成為了李渝回美之後,我在校園的另一個文學寄託。2013年6月,李渝在一封給我的信件,提及保釣史料,有意捐給台大圖書館,詢問如何找到聯繫窗口。

我很快通知當時退休,辦公室在台大水源校區的柯老師,並且建立起了以後一系列捐藏的線頭。2014年5月,李渝老師以自己的方式,離開這個世界。柯慶明老師與我一起籌畫追思會。我們就在那一座「失去的庭園」的一旁,重新理解起了20世紀這一群現代派作家的從開始到現在。我的寫作主題,處理的是生死,成長過程,面對的也是各式各樣的老病,可是這一次走的卻是文學的老師。李渝老師的過世是一個轉折,同年我也考上博士班,生活仍然繞著校園運作。創作持續產出。2015年,郭松棻、李渝的骨灰,回到了台北。接到通知,到了北投,那是距離2011年,我在溫州街與李渝老師告別,再一次的碰面。

研究生時期,投入最多的時間,是在史料的摸索。喜歡在老報紙舊期刊與作家不期而遇的喜悅。我想知道在台灣作為一名創作者如何一路走來。因為李渝的離世,間接認識了李渝老師的哲嗣郭志群先生,並在志群先生的同意與支持,我與梅家玲老師、鍾秩維老師,整理了李渝生前的文稿,定調《那朵迷路的雲:李渝文集》,交給母校台大出版中心;同時也與《文訊》雜誌合作專輯,邀請專家學者一起重讀李渝。

研究生時期,投入最多的時間,是在史料的摸索。喜歡在老報紙舊期刊與作家不期而遇的喜悅。我想知道在台灣作為一名創作者如何一路走來。因為李渝的離世,間接認識了李渝老師的哲嗣郭志群先生,並在志群先生的同意與支持,我與梅家玲老師、鍾秩維老師,整理了李渝生前的文稿,定調《那朵迷路的雲:李渝文集》,交給母校台大出版中心;同時也與《文訊》雜誌合作專輯,邀請專家學者一起重讀李渝。

2016年,辛亥路的台文所舉辦「論寫作:郭松棻、李渝文學研討會。」進一步認識了郭珠美老師。珠美老師畢業於台大中文系。以後關於郭松棻、李渝的文業推廣,始終有著志群先生、珠美老師的陪伴。

2019年,3月25日,台大圖書館舉辦「郭松棻先生與李渝女士藏書贈藏儀式暨座談會」距離李渝回台客座已過8年。故事似乎來到一個轉折,即將結束,沒想到柯慶明老師會在幾天之後,4月1日,與世長辭。那時我的生活交纏在寫作與研究之間,博士論文正在跋涉,三十初頭歲,心在飄盪。而這天,我在台北,又失去了另外一個文學的老師。

再以後的幾年,歷經新冠肺炎,一切都在失序,一切也在重整。台灣討論文學的方式、寫作文學的時興筆法、看待一篇文章的好壞,彷彿都在應答〈最後的壁壘〉,而我埋首建立自己的內在的國土,一直在寫,一直去寫。接著,返鄉服完兵役,同學相繼畢業,我也畢業。我常形容此刻自己在一間恢復室。整個人,慢慢緩緩正從一段長達15年的故事醒了過來。

2025年,對於郭松棻、李渝兩位傑出的小說家,是相當特別的一年。該年6月,我與郭珠美老師、鍾秩維老師,編纂了《一次沒有參加的座談會:郭松棻、李渝文藝評論集》。交由九歌出版社發行。6月底,我與陳柏旭老師、鍾秩維老師則在手稿、史料、藏書的基礎,於台大圖書館策畫了「一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展。」藉由出版、展覽、乃至論述等方式,將文學的志業,付諸於具體的「行動」。而這一路,許多學界師長、出版友人,乃至15年來一起走過的同學,給予支援,展覽開幕座談那日,我們重新緣會在這樣一個抒情的時刻。這樣一個時間的地點。

2025年,對於郭松棻、李渝兩位傑出的小說家,是相當特別的一年。該年6月,我與郭珠美老師、鍾秩維老師,編纂了《一次沒有參加的座談會:郭松棻、李渝文藝評論集》。交由九歌出版社發行。6月底,我與陳柏旭老師、鍾秩維老師則在手稿、史料、藏書的基礎,於台大圖書館策畫了「一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展。」藉由出版、展覽、乃至論述等方式,將文學的志業,付諸於具體的「行動」。而這一路,許多學界師長、出版友人,乃至15年來一起走過的同學,給予支援,展覽開幕座談那日,我們重新緣會在這樣一個抒情的時刻。這樣一個時間的地點。

撰寫這篇文章的當下,台大展覽已經結束,我也回到故鄉台南,建立起自己的新生活。我已有了不同的呼吸。翻閱《一次沒有參加的座談會》,其中一篇〈月光傾向〉,是我要留的文章。李渝召喚月光,召喚了現代文學的陰晴圓缺,召喚在強光之外的一些暈眩。召喚沈從文、蕭紅、張愛玲。召喚一切一切。而月光是歷史。是暴力。是不可思議的想像力。是明狀不可明狀。月光就是文學。決定收入這篇文章,即是在讀到了李渝寫著這樣一句︰「月光持續,文學就是持續。」●

一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展

國立台灣大學圖書館「一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展」(攝影:吳致良)

國立台灣大學圖書館「一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展」(攝影:吳致良)

國立台灣大學圖書館「一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展」(攝影:吳致良)

國立台灣大學圖書館「一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展」(攝影:吳致良)

國立台灣大學圖書館「一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展」(攝影:吳致良)

國立台灣大學圖書館「一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展」(攝影:吳致良)

國立台灣大學圖書館「一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展」(攝影:吳致良)

國立台灣大學圖書館「一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展」(攝影:吳致良)

郭松棻手稿,攝於國立台灣大學圖書館「一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展」(攝影:吳致良)

郭松棻手稿,攝於國立台灣大學圖書館「一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展」(攝影:吳致良)

郭松棻手稿,攝於國立台灣大學圖書館「一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展」(攝影:吳致良)

郭松棻手稿,攝於國立台灣大學圖書館「一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展」(攝影:吳致良)

國立台灣大學圖書館「一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展」(攝影:吳致良)

Tags:

圖源:國立台灣大學圖書館「一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展」(吳致良翻攝)

夏天剛剛開始的時候,我到清華大學參加「行動中的藝術家:郭松棻、李渝與20世紀文藝思潮」的國際學術研討會。除了發表論文,同時擔任其中一場座談的發言。發言時間15分鐘,如何用15分鐘,說明這一段長達15年的文學緣會?

我與李渝老師結識於2010年的台大台文所,那年9月她是「白先勇文學講座」的客座教授,開授「文學與繪畫」、「小說閱讀和書寫」兩門課程。而我也在同年5月出版第一本書《花甲男孩》。夏天剛剛開始的時候,我被徵詢是否可以擔任李渝的助教。那時我對老師的認識,僅止於大學時期聽過同學報告的《金絲猿的故事》。除此之外,一無所知。或許因為助教會有薪資,我答應了;或許因為作家學生搭配作家老師這樣的組合,合情合理;或許還有更多理由……我就這樣成了李渝在台灣的第一個助教,也是唯一的一個助教。

課程進行的相當順利,我們還去故宮戶外教學。看待文學迴避情感氾濫,堅持剔除字裡行間不必要的熱情──這是李渝,但並不是我。所以我替老師舉辦了一個極簡的歡送會。2010年的台大,之於我們師生,整座校園可能都是陌生的──我們時常不期而遇。作為新生,我還在迷路,忘記腳踏車停在哪裡;而她作為校友,重返母校,眼前所見,早已不是昔日光景。迷路是我們共同的交集。有時我會跟她報路,有時她會跟我指路。其中幾次我們在總圖隔壁的活動中心吃飯,聊聊日常瑣碎的雜事。會在總圖附近碰頭,因為當時李渝正在準備出版一本談論紅樓的文論,她正搜羅相關圖象,補充文字,是以後許多寫作者也愛不釋手的《拾花入夢記》。

學期結束,老師回美,我們保持電子郵件的往返。她常丟出問題,要我談談正在熱映的電影與書,對於當代文學的觀察,延續80年代以來的作風,總是很有意見。很有意見──之於創作或者研究,都是重要的第一步。今年(2025)春天,編纂《一次沒有參加的座談會》,收入其中的〈索漠之旅〉可以扼要掌握李渝在解嚴前後的思路轉折。

2010,以後幾年,偶爾在副刊雜誌讀到老師的最新小說,得知她也正整理郭松棻的遺稿,我以為內在風暴已經平息,或許可以迎來創作的另一高峰。近70歲,一切才要開始。2012到2013年,我也在《中國時報》人間副刊主持「三少四壯集」專欄,人在紐約的李渝來信期勉、叮嚀。老師留意到了「家」與我的關係,太過緊密,她給我的信件寫著──「文學的無情要慢慢地摸索。」老師的建議,也是老師自身文業關注的主題。80年代以〈江行初雪〉回到寫作的行伍,同時開始了一系列以「溫州街的故事」為名的小說──〈煙花〉或許是最初的一篇。而這些故事,說來全是家的變形。我們看似距離天南地北的出身,在文學路上,始終一直都有交集。

2013年,我們一起在夏天出書。李渝在印刻出版了《九重葛與美少年》,我在九歌出版《解嚴後臺灣囝仔心靈小史》。李渝新書的後記〈最後的壁壘〉,可以看出作家從糾纏寫與不寫的辯證,到演進成了活與不活的問題。這是一篇自我喊話。是求救,是決定。這本小說的〈夜渡〉也許是李渝生前最後的創作,開始教書之後,我則把它納入開學前幾周的文本。而書中包含〈失去的庭園〉、〈待鶴〉,以及同一時期發表在《郭松棻文集》的一篇後記〈射鵰回看〉,是我在台北稍有迷航的狀態,隨即拿來自我砥礪的文字。是我對自己的心戰喊話。寫作一點都不容易。

所以,2010以後的15年,以辛亥路台文所為背景的故事,那像是我一個人的「台灣文學」故事,也是20世紀「現代文學」在21世紀的故事。故事始終有人。第一個想到的會是柯慶明老師。我在台大期間,擔任柯老師的助教長達12個學期。這一位「很文學」的老教授,間接成為了李渝回美之後,我在校園的另一個文學寄託。2013年6月,李渝在一封給我的信件,提及保釣史料,有意捐給台大圖書館,詢問如何找到聯繫窗口。

我很快通知當時退休,辦公室在台大水源校區的柯老師,並且建立起了以後一系列捐藏的線頭。2014年5月,李渝老師以自己的方式,離開這個世界。柯慶明老師與我一起籌畫追思會。我們就在那一座「失去的庭園」的一旁,重新理解起了20世紀這一群現代派作家的從開始到現在。我的寫作主題,處理的是生死,成長過程,面對的也是各式各樣的老病,可是這一次走的卻是文學的老師。李渝老師的過世是一個轉折,同年我也考上博士班,生活仍然繞著校園運作。創作持續產出。2015年,郭松棻、李渝的骨灰,回到了台北。接到通知,到了北投,那是距離2011年,我在溫州街與李渝老師告別,再一次的碰面。

2016年,辛亥路的台文所舉辦「論寫作:郭松棻、李渝文學研討會。」進一步認識了郭珠美老師。珠美老師畢業於台大中文系。以後關於郭松棻、李渝的文業推廣,始終有著志群先生、珠美老師的陪伴。

2019年,3月25日,台大圖書館舉辦「郭松棻先生與李渝女士藏書贈藏儀式暨座談會」距離李渝回台客座已過8年。故事似乎來到一個轉折,即將結束,沒想到柯慶明老師會在幾天之後,4月1日,與世長辭。那時我的生活交纏在寫作與研究之間,博士論文正在跋涉,三十初頭歲,心在飄盪。而這天,我在台北,又失去了另外一個文學的老師。

再以後的幾年,歷經新冠肺炎,一切都在失序,一切也在重整。台灣討論文學的方式、寫作文學的時興筆法、看待一篇文章的好壞,彷彿都在應答〈最後的壁壘〉,而我埋首建立自己的內在的國土,一直在寫,一直去寫。接著,返鄉服完兵役,同學相繼畢業,我也畢業。我常形容此刻自己在一間恢復室。整個人,慢慢緩緩正從一段長達15年的故事醒了過來。

撰寫這篇文章的當下,台大展覽已經結束,我也回到故鄉台南,建立起自己的新生活。我已有了不同的呼吸。翻閱《一次沒有參加的座談會》,其中一篇〈月光傾向〉,是我要留的文章。李渝召喚月光,召喚了現代文學的陰晴圓缺,召喚在強光之外的一些暈眩。召喚沈從文、蕭紅、張愛玲。召喚一切一切。而月光是歷史。是暴力。是不可思議的想像力。是明狀不可明狀。月光就是文學。決定收入這篇文章,即是在讀到了李渝寫著這樣一句︰「月光持續,文學就是持續。」●

一個創作的起點:郭松棻李渝文學特展

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.366》為什麼要叫勇者,不叫英雄?

延伸閱讀

我的文學事件簿》悲鳴轉為愧疚,在萬華馬場町讀郭松棻〈月印〉

2019年世界閱讀日,為呼應文化部「走讀台灣」的主題,Openbook閱讀誌與聯合報.繽紛版攜手推出「我的文學事件簿」徵文活動,... 閱讀更多

閱讀隨身聽.特集》從細碎史料考掘出美好時代風景的作家:陳柔縉 ft.台大台文所所長張文薰

你那邊,現在是白天還是晚上?已回到家,或是在通勤的路上?無論什麼時間、地點,歡迎隨時打開「閱讀隨身聽」。Openbook閱讀誌企畫製作的Podcast節目,... 閱讀更多

人物》我思我辨我寫,在書寫反抗中活出生命意義:專訪李喬

閱讀更多