台灣人與所謂的「國語」之間,究竟是怎樣的關係?對社會語言學者、陽明交通大學外文系助理教授萬宗綸而言,若談起這個問題,不只是「複雜」而已,必須使用的詞彙還有「混亂」,甚至還包含了「破碎」。

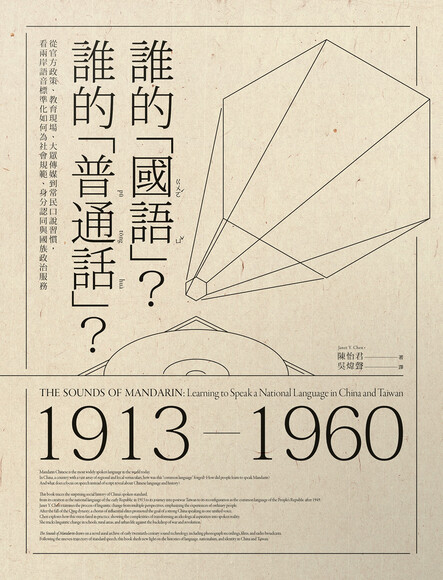

這場講座是由春山、衛城、左岸、八旗、臉譜5家出版社聯合成立的「Boom.磅!」所主辦,從《誰的「國語」?誰的「普通話」》這本新書開始延伸。在這本書中,普林斯頓大學歷史學家陳怡君(Janet Y. Chen)追溯了「國語」在上個世紀初的中國被發明而又被排斥,在戰後台灣被強勢推行但又被現實所阻礙,在共產黨的「新中國」被高調推廣卻又被默默忽視的故事。

許多讀者都知道,現在通行的台灣華語之所以成為「國語」,並非自然而然形成的,而是戰後國民黨政府強勢推行國語政策的成果。然而,這也只不過是故事的開頭而已。當時的政府再怎麼強勢,終究無法單方面決定華語對台灣社會的意義,特別是在已經過了大半世紀後的今天。

而在之後一個又一個世代中,一般人對於「國語」的使用經驗也是重要的。萬宗綸在講座中陸續介紹許多案例,也拋出關於語言與認同的諸多命題:人們真的認為台灣人一定要會講「國語」嗎?台灣人依然認為「國語」的口音越像中國人、特別是中國北方人,才越「標準」嗎?而當網路上不少人認為必須區別台灣和中國的用詞習慣,尤其要避免使用他們口中的「支語」時,是否也意味著,他們認為「台灣華語」其實是台灣人重要的共享特質,所以其特有的用字遣詞才絕對不能被中國用語取代?

顯然,這些問題雖然都有關「國語」的地位,背後卻都有各自的故事,不能一概而論,有時甚至可能會得出令外人感到矛盾的答案。

而這樣混亂且破碎的過程,並非台灣所獨有。雖然很多掌權者都曾試圖影響語言的使用,但萬宗綸說,這些「都不是自然而然被大眾買單」。中國也好,烏克蘭也好,每個國家、每種語言都有各自的故事,也都同樣混亂、同樣破碎。

➤從中國到烏克蘭,語言和認同的關係向來破碎

講座中,萬宗綸提及這本書中他印象深刻的案例:在當年為了團結中國而企圖「發明」國語的知識分子之間,國語的讀音和標音等問題並不是某個群體、某位有權者可以直接決定,經常是「每次開的會,結論都會再被下一次會議的人推翻,或是因為當時政治情勢混亂,很多人也其實不那麼在乎什麼是標準華語,一連串的會議常常被忽略。」背後既有專家的派系鬥爭,也有出版社的推動策略,並非單純上命下從的關係。

國民政府遷台之後,國語教育的推行也不是出自國民黨政府單方面的指令。比如,原先主流的教學方式其實是「方言比較」,讓學生運用台語等母語去學習國語,並非一開始就亟欲剷除本土語言。然而某些教育學者提出「沉浸實驗」的理論,認為在單語環境內才會有夠好的學習成效,在他們向黨政要員強力主張之後,才終於確立獨尊國語、禁說母語的教學方式。

「我讀到這則故事之後非常驚訝,覺得很震撼也很有趣」,萬宗綸說。許多人都知道學校內台灣本土語言被打壓、國語被定於一尊的故事,但萬宗綸提到,「過往討論國語政策的時候,都比較關注『黨政高層』,比如要中國化、要消滅本土認同,但從這個史料的呈現,可以看到教育學者、理論、教師在政策訂定執行過程裡成為『幫兇』,跟意識形態結合起來發揮影響力。」

「我讀到這則故事之後非常驚訝,覺得很震撼也很有趣」,萬宗綸說。許多人都知道學校內台灣本土語言被打壓、國語被定於一尊的故事,但萬宗綸提到,「過往討論國語政策的時候,都比較關注『黨政高層』,比如要中國化、要消滅本土認同,但從這個史料的呈現,可以看到教育學者、理論、教師在政策訂定執行過程裡成為『幫兇』,跟意識形態結合起來發揮影響力。」

對萬宗綸來說,這個案例恰恰展現了「細緻而破碎的協商過程」,顯示因為有太多人參與其中,有太多不同的考量被包含在內,各種意識形態、利益、理念互相競爭。也因此,語言與國族、權力的關係,其實並不那麼理所當然。

除了20世紀初期中國之外,萬宗綸也談到了烏克蘭的經驗,同樣充滿矛盾。誠然,數據顯示,在俄羅斯大舉侵略之後,烏克蘭人說俄羅斯語的比率大幅降低,尤其有許多人不想在公開場合中被人聽見使用俄語,「把俄羅斯語留在家裡用」。然而,每3個烏克蘭人中,依然有至少1個人持續使用俄羅斯語、至少是雙語並用——即使他們多數同樣反對俄羅斯的侵略。

萬宗綸說,依據學者訪談的結果,對這些人而言,「俄語是自己的母語,是情感的、思考的語言,無法割捨,不能因為俄羅斯入侵就要我不用。」他們的烏克蘭認同不需要透過改變語言才能證明,「我的烏克蘭身分跟我講什麼語言沒有關係。」

他們有些人會說「語言本身根本不是問題」,另一些人則說「烏克蘭語是西部的人用的語言,跟我們(烏克蘭東部)無關」。這些故事都是衝突的、破碎的,從來不能只用強勢或不強勢、接受或不接受、認同或不認同等簡單的二分法予以概括。「大家或許以為烏克蘭的情形單純很多,但俄羅斯語使用者的感覺依然會掙扎,會覺得被排除。」萬宗綸說。

➤「國語」對台灣人多重要?答案同樣混亂

所以,台灣人對華語的感受混亂,其實不是那麼奇怪的事。萬宗綸在講座中雖然援引了許多研究,但他多次提到「這可以回到2003年的那份調查。」他所指的是,那一年中央研究院進行的台灣社會變遷基本調查計畫。

根據這份調查結果,認為台灣人必須「會說國語」的比率已經不到6成,雖然超過半數,但仍稱不上是社會共識;同時,也比認為必須會說台語的比率高出一點而已,差距為6%。

換言之,是否必須得講什麼語言才「夠資格」是台灣人?台灣社會對此早已沒有絕對的共識。所謂的「國語」,未必是所有台灣人心中鑑別「自己人」的必要條件,至少並不比台語來得強上多少。

同樣有意思的是,在許多台灣人的日常生活中,這套戰後從中國被帶來的語言又已經「去中國化」。萬宗綸引用台灣語言學家的研究指出,雖然台灣社會仍傾向將所謂的「外省腔」國語當成「標準國語」,但如果聽到真正的中國北方普通話,台灣人卻普遍認為其「不標準」,對之評價很低。跟當代中國人真正的說話方式相比,台灣人反而認為自己一般所使用的當代台灣華語才更加「標準」。

在回答聽眾提問時,萬宗綸更進一步補充一個小故事。某次他接待幾位來自新加坡的訪客時,竟被他們詢問「難道台灣人不知道自己講話(發音)很不標準嗎?」。同樣說華語的新加坡訪客發自心裡感到詫異,因為即使他們在新加坡成長,口音與中國北方徹底不同,但他們從小都認為中國北方的普通話才是標準的華語腔調。萬宗綸笑說,新加坡訪客的疑問,恰恰可以印證台灣人所認知的「標準國語」已經和中國脫鉤。

正是在同樣的背景下,近年來網路上經常引起爭論的「支語」問題,或是台灣網友用注音互相辨別,同樣都顯示了許多台灣人相當在乎台灣華語的特殊性,與中國的華語可以劃出界線、也必須劃出界線。所以,在主觀層次上,「說國語」對台灣人到底多重要?在行為層次上,人們又會選擇怎麼「說國語」?這些問題其實都沒有能夠一刀切的簡單答案,而充滿了矛盾與混亂。

講座最後,萬宗綸提到面對台灣社會多語言的現實,有些群體試圖透過語言推廣扣連認同,但台灣人普遍並不將語言使用當成認同的核心。若要不引起反感,他認為,要避免將同溫層的界線想像得太過僵固,首先就是要認識語言與認同之間的複雜關連,以及其中充滿矛盾、乃至衝突破碎的故事。●

|

誰的「國語」?誰的「普通話」? 誰的「國語」?誰的「普通話」?

作者:陳怡君Janet Y. Chen

譯者:吳煒聲

出版:臉譜出版

定價:599元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:陳怡君(Janet Y. Chen)

畢業自耶魯大學,現為普林斯頓大學歷史與東亞研究教授,專攻20世紀現代中國研究。前著有《貧窮有罪:中國都市貧民,1900-1953》(Guilty of Indigence: The Urban Poor in China, 1900-1953;暫譯)。2024至2025年,陳教授於普林斯頓大學負責推動、主持「位於交叉路口的島嶼:台灣研究新方向」(Island at the Crossroads: New Directions in Taiwan Studies)計畫。

譯者簡介:吳煒聲

美國蒙特瑞國際研究學院中英口筆譯組碩士,目前任教於國立陽明交通大學和淡江大學,致力於英語教學與中英翻譯研究。

|

Tags:

陽明交通大學外文系助理教授萬宗綸(本文照片皆由臉譜出版提供)

台灣人與所謂的「國語」之間,究竟是怎樣的關係?對社會語言學者、陽明交通大學外文系助理教授萬宗綸而言,若談起這個問題,不只是「複雜」而已,必須使用的詞彙還有「混亂」,甚至還包含了「破碎」。

這場講座是由春山、衛城、左岸、八旗、臉譜5家出版社聯合成立的「Boom.磅!」所主辦,從《誰的「國語」?誰的「普通話」》這本新書開始延伸。在這本書中,普林斯頓大學歷史學家陳怡君(Janet Y. Chen)追溯了「國語」在上個世紀初的中國被發明而又被排斥,在戰後台灣被強勢推行但又被現實所阻礙,在共產黨的「新中國」被高調推廣卻又被默默忽視的故事。

許多讀者都知道,現在通行的台灣華語之所以成為「國語」,並非自然而然形成的,而是戰後國民黨政府強勢推行國語政策的成果。然而,這也只不過是故事的開頭而已。當時的政府再怎麼強勢,終究無法單方面決定華語對台灣社會的意義,特別是在已經過了大半世紀後的今天。

而在之後一個又一個世代中,一般人對於「國語」的使用經驗也是重要的。萬宗綸在講座中陸續介紹許多案例,也拋出關於語言與認同的諸多命題:人們真的認為台灣人一定要會講「國語」嗎?台灣人依然認為「國語」的口音越像中國人、特別是中國北方人,才越「標準」嗎?而當網路上不少人認為必須區別台灣和中國的用詞習慣,尤其要避免使用他們口中的「支語」時,是否也意味著,他們認為「台灣華語」其實是台灣人重要的共享特質,所以其特有的用字遣詞才絕對不能被中國用語取代?

顯然,這些問題雖然都有關「國語」的地位,背後卻都有各自的故事,不能一概而論,有時甚至可能會得出令外人感到矛盾的答案。

而這樣混亂且破碎的過程,並非台灣所獨有。雖然很多掌權者都曾試圖影響語言的使用,但萬宗綸說,這些「都不是自然而然被大眾買單」。中國也好,烏克蘭也好,每個國家、每種語言都有各自的故事,也都同樣混亂、同樣破碎。

➤從中國到烏克蘭,語言和認同的關係向來破碎

講座中,萬宗綸提及這本書中他印象深刻的案例:在當年為了團結中國而企圖「發明」國語的知識分子之間,國語的讀音和標音等問題並不是某個群體、某位有權者可以直接決定,經常是「每次開的會,結論都會再被下一次會議的人推翻,或是因為當時政治情勢混亂,很多人也其實不那麼在乎什麼是標準華語,一連串的會議常常被忽略。」背後既有專家的派系鬥爭,也有出版社的推動策略,並非單純上命下從的關係。

國民政府遷台之後,國語教育的推行也不是出自國民黨政府單方面的指令。比如,原先主流的教學方式其實是「方言比較」,讓學生運用台語等母語去學習國語,並非一開始就亟欲剷除本土語言。然而某些教育學者提出「沉浸實驗」的理論,認為在單語環境內才會有夠好的學習成效,在他們向黨政要員強力主張之後,才終於確立獨尊國語、禁說母語的教學方式。

對萬宗綸來說,這個案例恰恰展現了「細緻而破碎的協商過程」,顯示因為有太多人參與其中,有太多不同的考量被包含在內,各種意識形態、利益、理念互相競爭。也因此,語言與國族、權力的關係,其實並不那麼理所當然。

除了20世紀初期中國之外,萬宗綸也談到了烏克蘭的經驗,同樣充滿矛盾。誠然,數據顯示,在俄羅斯大舉侵略之後,烏克蘭人說俄羅斯語的比率大幅降低,尤其有許多人不想在公開場合中被人聽見使用俄語,「把俄羅斯語留在家裡用」。然而,每3個烏克蘭人中,依然有至少1個人持續使用俄羅斯語、至少是雙語並用——即使他們多數同樣反對俄羅斯的侵略。

萬宗綸說,依據學者訪談的結果,對這些人而言,「俄語是自己的母語,是情感的、思考的語言,無法割捨,不能因為俄羅斯入侵就要我不用。」他們的烏克蘭認同不需要透過改變語言才能證明,「我的烏克蘭身分跟我講什麼語言沒有關係。」

他們有些人會說「語言本身根本不是問題」,另一些人則說「烏克蘭語是西部的人用的語言,跟我們(烏克蘭東部)無關」。這些故事都是衝突的、破碎的,從來不能只用強勢或不強勢、接受或不接受、認同或不認同等簡單的二分法予以概括。「大家或許以為烏克蘭的情形單純很多,但俄羅斯語使用者的感覺依然會掙扎,會覺得被排除。」萬宗綸說。

➤「國語」對台灣人多重要?答案同樣混亂

所以,台灣人對華語的感受混亂,其實不是那麼奇怪的事。萬宗綸在講座中雖然援引了許多研究,但他多次提到「這可以回到2003年的那份調查。」他所指的是,那一年中央研究院進行的台灣社會變遷基本調查計畫。

根據這份調查結果,認為台灣人必須「會說國語」的比率已經不到6成,雖然超過半數,但仍稱不上是社會共識;同時,也比認為必須會說台語的比率高出一點而已,差距為6%。

換言之,是否必須得講什麼語言才「夠資格」是台灣人?台灣社會對此早已沒有絕對的共識。所謂的「國語」,未必是所有台灣人心中鑑別「自己人」的必要條件,至少並不比台語來得強上多少。

同樣有意思的是,在許多台灣人的日常生活中,這套戰後從中國被帶來的語言又已經「去中國化」。萬宗綸引用台灣語言學家的研究指出,雖然台灣社會仍傾向將所謂的「外省腔」國語當成「標準國語」,但如果聽到真正的中國北方普通話,台灣人卻普遍認為其「不標準」,對之評價很低。跟當代中國人真正的說話方式相比,台灣人反而認為自己一般所使用的當代台灣華語才更加「標準」。

在回答聽眾提問時,萬宗綸更進一步補充一個小故事。某次他接待幾位來自新加坡的訪客時,竟被他們詢問「難道台灣人不知道自己講話(發音)很不標準嗎?」。同樣說華語的新加坡訪客發自心裡感到詫異,因為即使他們在新加坡成長,口音與中國北方徹底不同,但他們從小都認為中國北方的普通話才是標準的華語腔調。萬宗綸笑說,新加坡訪客的疑問,恰恰可以印證台灣人所認知的「標準國語」已經和中國脫鉤。

正是在同樣的背景下,近年來網路上經常引起爭論的「支語」問題,或是台灣網友用注音互相辨別,同樣都顯示了許多台灣人相當在乎台灣華語的特殊性,與中國的華語可以劃出界線、也必須劃出界線。所以,在主觀層次上,「說國語」對台灣人到底多重要?在行為層次上,人們又會選擇怎麼「說國語」?這些問題其實都沒有能夠一刀切的簡單答案,而充滿了矛盾與混亂。

講座最後,萬宗綸提到面對台灣社會多語言的現實,有些群體試圖透過語言推廣扣連認同,但台灣人普遍並不將語言使用當成認同的核心。若要不引起反感,他認為,要避免將同溫層的界線想像得太過僵固,首先就是要認識語言與認同之間的複雜關連,以及其中充滿矛盾、乃至衝突破碎的故事。●

作者:陳怡君Janet Y. Chen

譯者:吳煒聲

出版:臉譜出版

定價:599元

【內容簡介➤】

作者簡介:陳怡君(Janet Y. Chen)

畢業自耶魯大學,現為普林斯頓大學歷史與東亞研究教授,專攻20世紀現代中國研究。前著有《貧窮有罪:中國都市貧民,1900-1953》(Guilty of Indigence: The Urban Poor in China, 1900-1953;暫譯)。2024至2025年,陳教授於普林斯頓大學負責推動、主持「位於交叉路口的島嶼:台灣研究新方向」(Island at the Crossroads: New Directions in Taiwan Studies)計畫。

譯者簡介:吳煒聲

美國蒙特瑞國際研究學院中英口筆譯組碩士,目前任教於國立陽明交通大學和淡江大學,致力於英語教學與中英翻譯研究。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

延伸閱讀

2023Openbook好書獎.年度翻譯書》請說「國語」

閱讀更多

現場》反殖的台語 、融合的粵語:鄭清鴻、沐羽《請說國語》對談

閱讀更多

現場》語言學家開講!《語言學家看劇時在想什麼?》新書活動側記

閱讀更多