➤集結30年來的廢墟起點

講座的開場,攝影藝術家姚瑞中回顧新書《廢墟啟蒙》一路走來的過程,2005年他在北美館為個展寫文章時,對人生前途一片茫然。那時他把所有攝影作品放大24*24打印就幾乎掏空自己的家產,覺得人生荒廢,如同廢墟。後來轉念一想,他發現整個宇宙就是生命的循環,不用過度執著,萬物都會消失。這樣的信念,成為他日後觀看廢墟多年的方式。

當年拍廢墟很少見、幾乎沒人做 ,所以也沒市場,沒有人願意出這種書。後來姚瑞中是透過朋友介紹,將這系列編列在設計類書籍,出了第一本作品集《台灣廢墟迷走》。這本書目前已絕版,但油墨的觸感到現在都讓他印象深刻。《台灣廢墟迷走》拍攝2003年以前的廢墟,他捕捉原先在山區荒廢的建築,因住戶強制遷移到平地去以後,剩下建築的外圍跟蔓延的雜草,讓看似被人遺棄的廢墟反而見證了空間與時代的推移。

姚瑞中分享這張1991年位於十三層遺址的照片,自嘲那時候頭髮還很多。照片中他拿的相機是領到台北攝影新人獎首獎的獎品萊卡R5,很開心直接拿到廢墟裡拍攝,後來覺得太貴,都改用FM2。

➤荒蕪空間的形成

《廢墟啟蒙》內容集結姚瑞中過去30年來行遍台灣各地和離島的廢墟攝影,按工業、民生、樂園、軍事、神廟等五個場域分類,是各種意義上集結所有廢墟的第一本攝影集。早先的作品集採取文圖並陳形式 ,沒辦法呈現作品的份量,因此他這次索性只留下圖。

為了慎重呈現作品,姚瑞中找來兩位師大畢業的學生,用4200萬像素相機翻拍底片,拍了8000多張照片,最終挑出十分之一編輯出版。黑白攝影反覆透過印刷試驗,找出理想比例。他談到新書的設計:黑色燙金的封面,帶有斑駁的紅色磚書殼,裝幀呈現一種儀式感與慎重的展現方式。

《廢墟啟蒙》以湖山寺的彌勒佛作為開場,這尊巨大的彌勒佛遠從高速公路都看得到,但其所在的大雄寶殿仍是未完工狀態,並未對外開放,一般人無法進入,姚瑞中是跟師大登山社的社長利用爬繩索的方式才能進去。他說:「那時差點死在裡面,進去的時間點接近天黑,還要一邊躲監視器一邊潛行其中,簡直像是《不可能任務》裡躲過紅外線的情節。」拍攝結束後,他們留在湖山寺看日落,成為一種荒蕪中見證風景消失的證人,天一黑立刻就翻牆離開這裡,獨留荒廢的神祇。

姚瑞中《廢墟啟蒙》/典藏出版

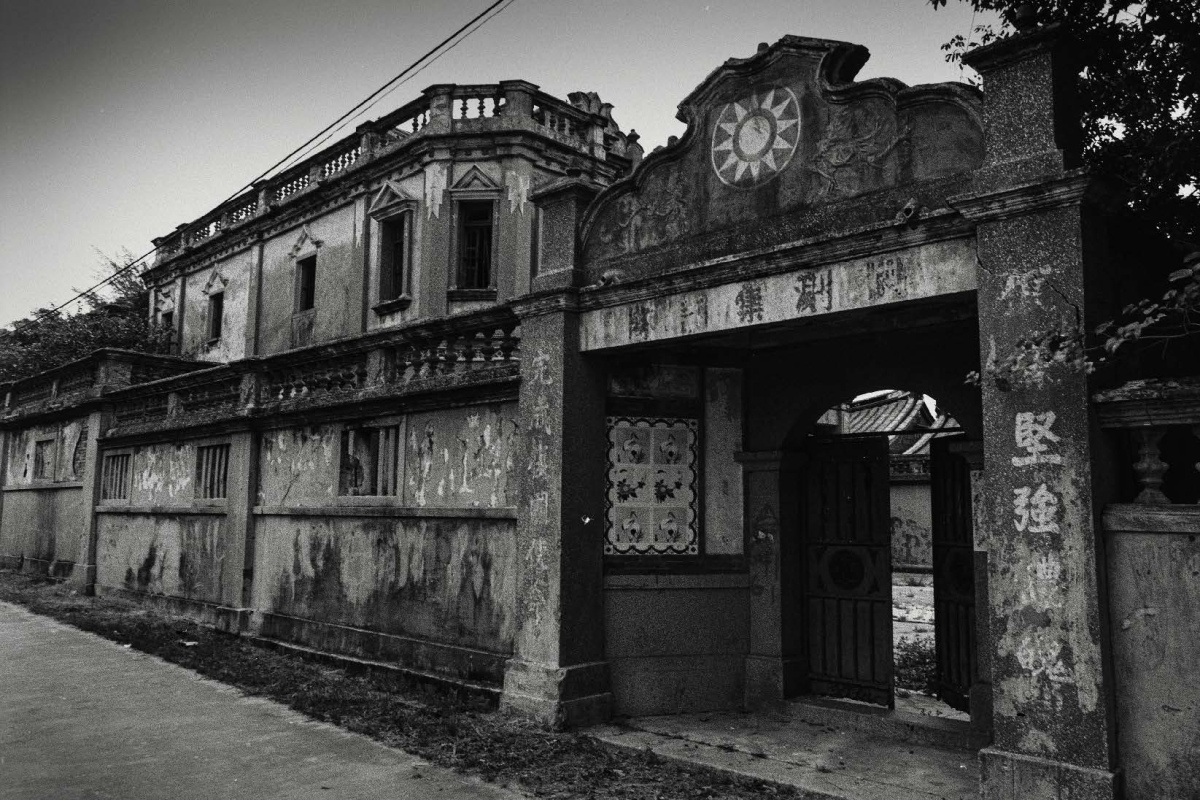

神祇的塑造如同人們對信仰的執著,廢墟的另一面則是人在戰爭時期的心靈狀態。姚瑞中在軍事基地拍過一些解救大陸同胞等類似的標語,三民主義是當時民眾的生命經驗。他透過廢墟攝影記錄的同時,照映拋在時代背後的記憶。例如自從兩岸開放之後,過往口號被抹去,馬祖跟金門也走向觀光化。姚瑞中認為當時礙於國際的冷戰氛圍,許多政府往往仰賴威權或獨裁統治,才能走過冷戰年代 ,台灣、南韓、北韓都是。

冷戰時期,金門當地有很多五腳基洋樓建築,姚瑞中以開玩笑的口吻提到攝影作品當中除了廢墟,也有金門做成牛肉乾有名的黃牛,可說是廢墟地景中少數存活的生物。

遍及台灣離島的拍攝,用乘風破浪來譬喻也不為過。除了一些受管制的地方,姚瑞中用攝影與步伐踏入各種荒廢地帶,從座落的廢棄找出與地方牽連的證明。

姚瑞中在20年前來到金門的軍事基地,當時地雷還沒有全部清空,他有種周圍隨時會爆炸的感覺。金門、馬祖的軍事廢墟來自過去的裁兵政策,許多軍事基地在很短的時間內紛紛棄置成為廢墟,成為一種實體的時代紀錄。

金門洋樓,姚瑞中《廢墟啟蒙》/典藏出版

➤閒置空間過往的痕跡

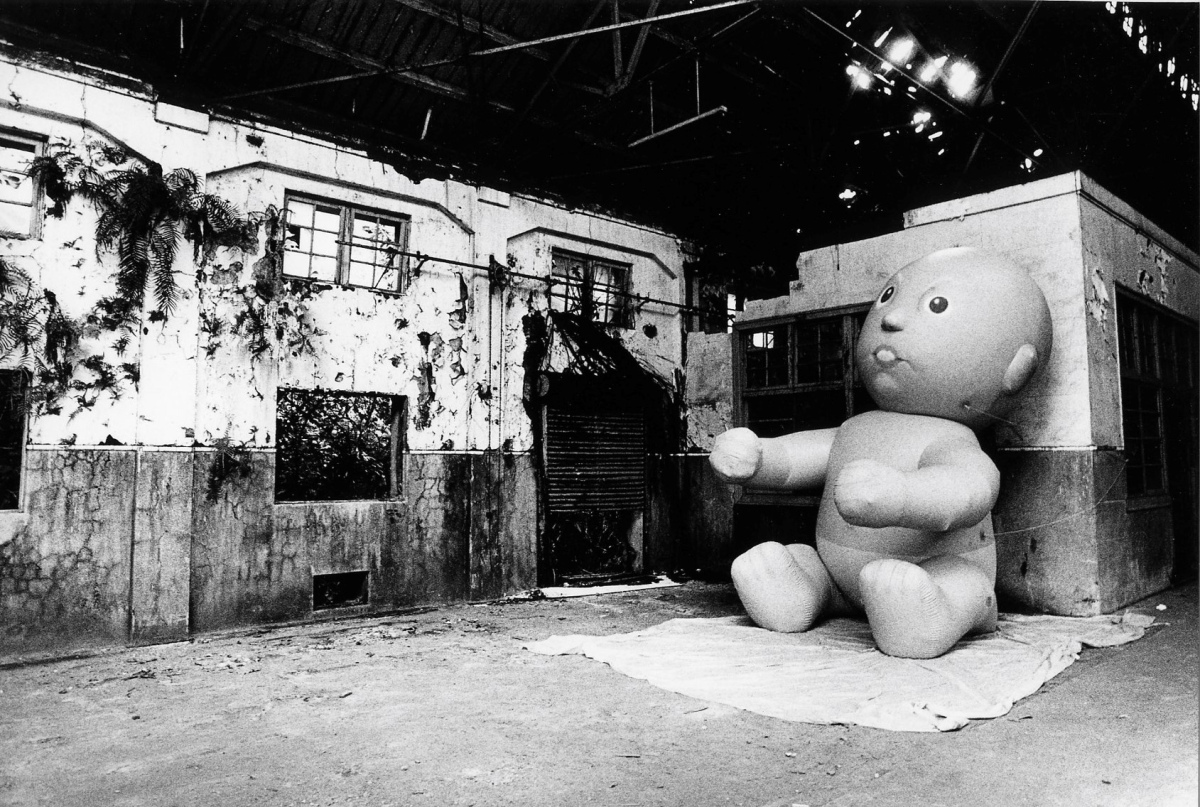

近年來年輕人群集的華山文創園區,尚未整修之前也有姚瑞中紀錄的身影。當時有藝術家透過藝術佔領的行為,在這裡辦展覽。姚瑞中開玩笑說,這種地方辦展覽的好處是不用付展租及行政程序,他們在三不管的地帶找到了一種藝術的自由。

閒置空間再利用的政策推行後,南港瓶蓋工廠和華山文創園區等空間,逐漸有了活化和改變的契機。從姚瑞中的照片,我們得以窺見建築在荒廢和新生之間過渡時期的樣貌。有些廢墟的地點,至今仍然還是廢墟,還有一部分則被重新利用,保有局部的建築特色,我們可從他早年拍攝的照片,找出一些對應。

1998年的華山文創園區,姚瑞中《廢墟啟蒙》/典藏出版

廢墟形成與時代相關,也跟人的消失息息相關。姚瑞中談到嘉義民雄鬼屋拍攝的經驗——友人在這個地方中邪,後來才知道這裡曾有人自殺的故事。另一次因為接受某雜誌採訪,攝影師翻牆跟他到十三層遺址拍攝,結果過一個月無聲無息,一問才知攝影師回去以後每天哭,完全沒辦法工作。姚瑞中介紹他去龍山寺收驚,發現攝影師背上坐著外國女性,他去查一下當地過去的背景,了解金瓜石以前有戰俘的遺址,幾百個外國人都在那邊放風,可能也因為這樣才被跟到。

➤對廢墟的尊重與自我生命的歷程

姚瑞中經常用翻牆的方式進入廢墟,也曾經帶學生去拍廢墟,被保全抓到痛斥一頓,被唸老師怎麼能帶學生來這種地方。他向現場讀者補充說明,其實很多廢墟是可以走進去的,像是石頭公園,只要到門口處付入場費就好。

廢墟除了建築本身的殘骸,還有人為的痕跡。譬如某張攝影作品當中的牆上寫著「耶穌愛你,一定不值錢,愛才值錢。」這些都不是他寫的。姚瑞中的紀錄作為客觀潛行在廢墟的人,只是移動自身的位置跟某個傾斜的時代產生一種對位的關係,觀察空間以及記錄。有一次,他發現廢墟的場域被不肖人士摧毀了,他也呼籲前往廢墟千萬不要對這個空間造成傷害,可能會破壞掉某些歷史遺跡。

這些座落在廢墟中的建築,還有佇立的神像,尤其是美猴王看向遠方大海的照片,都彷彿給人一種默默守護的感覺。姚瑞中說,許多拍攝廢墟、遺址的過程,都如同與神佛接近。這也是《廢墟啟蒙》攝影書想要傳達與呼應的:他認為人生就是生老病死,不要過度執著於肉身的永恆,萬物就是成住壞空,是宇宙的必然性。

講座尾聲,姚瑞中提及拍攝廢墟過程有很多回憶,廢墟也治療過他人生很多的情緒,直到現在他仍然懷念,偶爾會去看一下這些地方。他會在鬧鬼的地方跟朋友一起開會和抽菸,彷彿那是他散步的公園。姚瑞中鼓勵每個人都可以到廢墟探索,感受荒蕪帶來的魅力。最後,他以幽默的口吻感謝大家在鬼月前來,希望沒有嚇到各位。●

新北市三芝區飛碟屋,姚瑞中《廢墟啟蒙》/典藏出版

|

廢墟啟蒙 廢墟啟蒙

Taiwan Ruins

作者:姚瑞中

譯者:官妍廷

出版:典藏藝術家庭

定價:3000元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:姚瑞中(YAO Jui-chung)

1969年生於台灣台北,1994年畢業於國立臺北藝術大學美術系。

曾受邀參展全球藝術雙/三年展,台北攝影新人獎、香港「集群藝術獎」、新加坡「亞太藝術獎公眾獎」及台灣「台新獎」得主。

多年來採取類似DNA曲線的創作模式,幾條路線像綁辮子般相互纏繞,開展出了「身體政治」路線與「空間政治」考察的議題,以檔案學方式進行個人式的國土普查,推出了數個以廢墟為主的創作計劃,自1990年起在台灣各處拍攝廢墟,歸納出工業、神偶、民宅、樂園及軍事等五大面向,為台灣廢墟攝影先驅,呈現台灣在全球化潮流與特殊歷史背後隱藏的龐大意識形態黑洞,延續「人類歷史的命運具有某種無可救藥的荒謬性!」創作主軸。

2010年至2025年帶領400餘位同學返鄉進行《海市蜃樓-台灣公共閒置設施》目前已來到第8集的攝影出版計劃,以「臨終關壞」概念刺穿社會積習已久的「蚊子館」現象,號召學生透過田調見證現實的能力,專注於公共閒置設施的發掘,藉由紀實攝影考掘建築背後的權力運作,在特定歷史脈絡下所形成的「政治地理學」概念,指向所有廢墟都是權力鬥爭下失敗的產物,質變了廢墟影像在其創作甚至藝術語境中的意義,另闢廢墟攝影批判政策失控的新方向,引起社會高度關注。

曾擔任國家藝術基金會董事,客座於國立台北藝術大學,也曾兼任實踐大學、國立台灣科技大學與國立台北教育大學。目前為國立臺灣師範大學暨國立臺北藝術大學美術系兼任教授級專業技術人員。

個人網站:www.yaojuichung.com

|

Tags:

➤集結30年來的廢墟起點

講座的開場,攝影藝術家姚瑞中回顧新書《廢墟啟蒙》一路走來的過程,2005年他在北美館為個展寫文章時,對人生前途一片茫然。那時他把所有攝影作品放大24*24打印就幾乎掏空自己的家產,覺得人生荒廢,如同廢墟。後來轉念一想,他發現整個宇宙就是生命的循環,不用過度執著,萬物都會消失。這樣的信念,成為他日後觀看廢墟多年的方式。

當年拍廢墟很少見、幾乎沒人做 ,所以也沒市場,沒有人願意出這種書。後來姚瑞中是透過朋友介紹,將這系列編列在設計類書籍,出了第一本作品集《台灣廢墟迷走》。這本書目前已絕版,但油墨的觸感到現在都讓他印象深刻。《台灣廢墟迷走》拍攝2003年以前的廢墟,他捕捉原先在山區荒廢的建築,因住戶強制遷移到平地去以後,剩下建築的外圍跟蔓延的雜草,讓看似被人遺棄的廢墟反而見證了空間與時代的推移。

➤荒蕪空間的形成

《廢墟啟蒙》內容集結姚瑞中過去30年來行遍台灣各地和離島的廢墟攝影,按工業、民生、樂園、軍事、神廟等五個場域分類,是各種意義上集結所有廢墟的第一本攝影集。早先的作品集採取文圖並陳形式 ,沒辦法呈現作品的份量,因此他這次索性只留下圖。

為了慎重呈現作品,姚瑞中找來兩位師大畢業的學生,用4200萬像素相機翻拍底片,拍了8000多張照片,最終挑出十分之一編輯出版。黑白攝影反覆透過印刷試驗,找出理想比例。他談到新書的設計:黑色燙金的封面,帶有斑駁的紅色磚書殼,裝幀呈現一種儀式感與慎重的展現方式。

《廢墟啟蒙》以湖山寺的彌勒佛作為開場,這尊巨大的彌勒佛遠從高速公路都看得到,但其所在的大雄寶殿仍是未完工狀態,並未對外開放,一般人無法進入,姚瑞中是跟師大登山社的社長利用爬繩索的方式才能進去。他說:「那時差點死在裡面,進去的時間點接近天黑,還要一邊躲監視器一邊潛行其中,簡直像是《不可能任務》裡躲過紅外線的情節。」拍攝結束後,他們留在湖山寺看日落,成為一種荒蕪中見證風景消失的證人,天一黑立刻就翻牆離開這裡,獨留荒廢的神祇。

神祇的塑造如同人們對信仰的執著,廢墟的另一面則是人在戰爭時期的心靈狀態。姚瑞中在軍事基地拍過一些解救大陸同胞等類似的標語,三民主義是當時民眾的生命經驗。他透過廢墟攝影記錄的同時,照映拋在時代背後的記憶。例如自從兩岸開放之後,過往口號被抹去,馬祖跟金門也走向觀光化。姚瑞中認為當時礙於國際的冷戰氛圍,許多政府往往仰賴威權或獨裁統治,才能走過冷戰年代 ,台灣、南韓、北韓都是。

冷戰時期,金門當地有很多五腳基洋樓建築,姚瑞中以開玩笑的口吻提到攝影作品當中除了廢墟,也有金門做成牛肉乾有名的黃牛,可說是廢墟地景中少數存活的生物。

遍及台灣離島的拍攝,用乘風破浪來譬喻也不為過。除了一些受管制的地方,姚瑞中用攝影與步伐踏入各種荒廢地帶,從座落的廢棄找出與地方牽連的證明。

姚瑞中在20年前來到金門的軍事基地,當時地雷還沒有全部清空,他有種周圍隨時會爆炸的感覺。金門、馬祖的軍事廢墟來自過去的裁兵政策,許多軍事基地在很短的時間內紛紛棄置成為廢墟,成為一種實體的時代紀錄。

➤閒置空間過往的痕跡

近年來年輕人群集的華山文創園區,尚未整修之前也有姚瑞中紀錄的身影。當時有藝術家透過藝術佔領的行為,在這裡辦展覽。姚瑞中開玩笑說,這種地方辦展覽的好處是不用付展租及行政程序,他們在三不管的地帶找到了一種藝術的自由。

閒置空間再利用的政策推行後,南港瓶蓋工廠和華山文創園區等空間,逐漸有了活化和改變的契機。從姚瑞中的照片,我們得以窺見建築在荒廢和新生之間過渡時期的樣貌。有些廢墟的地點,至今仍然還是廢墟,還有一部分則被重新利用,保有局部的建築特色,我們可從他早年拍攝的照片,找出一些對應。

廢墟形成與時代相關,也跟人的消失息息相關。姚瑞中談到嘉義民雄鬼屋拍攝的經驗——友人在這個地方中邪,後來才知道這裡曾有人自殺的故事。另一次因為接受某雜誌採訪,攝影師翻牆跟他到十三層遺址拍攝,結果過一個月無聲無息,一問才知攝影師回去以後每天哭,完全沒辦法工作。姚瑞中介紹他去龍山寺收驚,發現攝影師背上坐著外國女性,他去查一下當地過去的背景,了解金瓜石以前有戰俘的遺址,幾百個外國人都在那邊放風,可能也因為這樣才被跟到。

➤對廢墟的尊重與自我生命的歷程

姚瑞中經常用翻牆的方式進入廢墟,也曾經帶學生去拍廢墟,被保全抓到痛斥一頓,被唸老師怎麼能帶學生來這種地方。他向現場讀者補充說明,其實很多廢墟是可以走進去的,像是石頭公園,只要到門口處付入場費就好。

廢墟除了建築本身的殘骸,還有人為的痕跡。譬如某張攝影作品當中的牆上寫著「耶穌愛你,一定不值錢,愛才值錢。」這些都不是他寫的。姚瑞中的紀錄作為客觀潛行在廢墟的人,只是移動自身的位置跟某個傾斜的時代產生一種對位的關係,觀察空間以及記錄。有一次,他發現廢墟的場域被不肖人士摧毀了,他也呼籲前往廢墟千萬不要對這個空間造成傷害,可能會破壞掉某些歷史遺跡。

這些座落在廢墟中的建築,還有佇立的神像,尤其是美猴王看向遠方大海的照片,都彷彿給人一種默默守護的感覺。姚瑞中說,許多拍攝廢墟、遺址的過程,都如同與神佛接近。這也是《廢墟啟蒙》攝影書想要傳達與呼應的:他認為人生就是生老病死,不要過度執著於肉身的永恆,萬物就是成住壞空,是宇宙的必然性。

講座尾聲,姚瑞中提及拍攝廢墟過程有很多回憶,廢墟也治療過他人生很多的情緒,直到現在他仍然懷念,偶爾會去看一下這些地方。他會在鬧鬼的地方跟朋友一起開會和抽菸,彷彿那是他散步的公園。姚瑞中鼓勵每個人都可以到廢墟探索,感受荒蕪帶來的魅力。最後,他以幽默的口吻感謝大家在鬼月前來,希望沒有嚇到各位。●

Taiwan Ruins

作者:姚瑞中

譯者:官妍廷

出版:典藏藝術家庭

定價:3000元

【內容簡介➤】

作者簡介:姚瑞中(YAO Jui-chung)

1969年生於台灣台北,1994年畢業於國立臺北藝術大學美術系。

曾受邀參展全球藝術雙/三年展,台北攝影新人獎、香港「集群藝術獎」、新加坡「亞太藝術獎公眾獎」及台灣「台新獎」得主。

多年來採取類似DNA曲線的創作模式,幾條路線像綁辮子般相互纏繞,開展出了「身體政治」路線與「空間政治」考察的議題,以檔案學方式進行個人式的國土普查,推出了數個以廢墟為主的創作計劃,自1990年起在台灣各處拍攝廢墟,歸納出工業、神偶、民宅、樂園及軍事等五大面向,為台灣廢墟攝影先驅,呈現台灣在全球化潮流與特殊歷史背後隱藏的龐大意識形態黑洞,延續「人類歷史的命運具有某種無可救藥的荒謬性!」創作主軸。

2010年至2025年帶領400餘位同學返鄉進行《海市蜃樓-台灣公共閒置設施》目前已來到第8集的攝影出版計劃,以「臨終關壞」概念刺穿社會積習已久的「蚊子館」現象,號召學生透過田調見證現實的能力,專注於公共閒置設施的發掘,藉由紀實攝影考掘建築背後的權力運作,在特定歷史脈絡下所形成的「政治地理學」概念,指向所有廢墟都是權力鬥爭下失敗的產物,質變了廢墟影像在其創作甚至藝術語境中的意義,另闢廢墟攝影批判政策失控的新方向,引起社會高度關注。

曾擔任國家藝術基金會董事,客座於國立台北藝術大學,也曾兼任實踐大學、國立台灣科技大學與國立台北教育大學。目前為國立臺灣師範大學暨國立臺北藝術大學美術系兼任教授級專業技術人員。

個人網站:www.yaojuichung.com

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

【徵才】Openbook閱讀誌誠徵夥伴 · 全職編輯 · 一名!

延伸閱讀

話題》攝影如此庶民,故事不必偉大:談《小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公》

在數位時代到來以前,相機裡需要裝底片,而底片得經過沖印才能得到照片。更久遠之前,在彩色快速沖印機還未發明時,底片甚至得先寄到大城市的暗房,才能洗成照片。... 閱讀更多

話題》當家與性的並置不再是禁忌:登曼波攝影集《父親的錄影帶》與個展「居家娛樂」

以攝影師身分廣為人知的藝術家登曼波,總能讓名人明星在他的鏡頭下散發出奇異耀眼的魅力,生猛、奔放、華麗的視覺風格,讓讀者驚為天人。讓登曼波拿起相機拍攝的動機,來自家庭... 閱讀更多

餐桌對話》飲杯青草茶,相忘江湖:接案攝影師汪正翔與文字工作者陳亭聿

在食物面前,我們誠實。 在他人身邊,我們陪伴。 想說的話很多很多,不如留在餐桌上慢慢聊…… 閱讀更多