回想起來,認識廖瞇已經是5年前,編輯昀臻將我們約在一起。《滌這個不正常的人》剛出版不久,當時對這本書,找不到修辭,找不到文學批評的方法予以名狀。裡面並存疏離的觀察與冷,以及細到不能再細的親情與熱,讓我很訝異,怎有一本書如此寫親人、寫狀態。

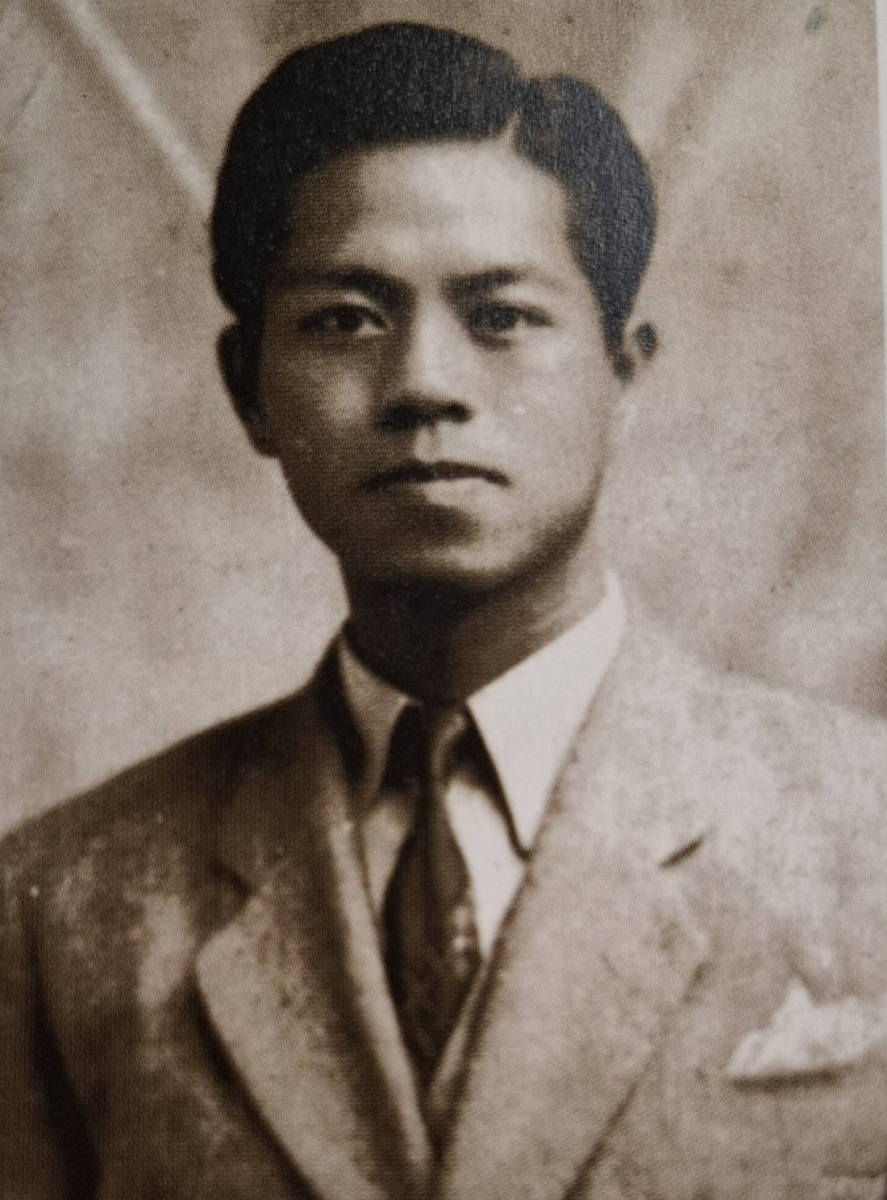

21歲的李鳴鵰於廣州念嶺南美術學塾時留影。(圖源:李道真提供)

廖瞇說,台灣前輩攝影家李鳴鵰是他的三叔公。我很開心。台灣攝影史長期缺乏田野調查與史料挖掘,若有攝影家後代願意追索,再好不過。畢竟我們這些研究者只是路人,仰賴緣分,查不下去半途而廢皆是日常,老想挖人族譜,自身一無所知,硬碟塞滿各種沒下文的干卿底事他人事。

一開始,廖瞇的確想以李鳴鵰為主角,有時晚輩對先人成就所知比研究者少,很正常。最初我回覆廖瞇的各種詢問、介紹可聯繫的史料前輩、描述50、60年代的時代氛圍、攝影環境,以及李鳴鵰的歷史定位,當然也包括自己的想像或臆測。

譬如,能在戰後初期創辦《台灣影藝》、引進知名的三菱月光相紙,我老早想過李鳴鵰的事業一定做很大,他的所謂「風格」可能也與試驗相紙有關。但這些皆無史冊記載,傳統評述都把焦點放於李鳴鵰的攝影作者身分上,談他照片中的光影表現、談他為攝影學會的付出,卻很少看到攝影家在產業面或社會性的一面。

還好廖瞇挖下去,透過父母的人生、透過家族長輩的口中,總算讓我們得以窺見、想像一下李鳴鵰的事業規模。

1951年李鳴鵰自費創辦的《台灣影藝》月刊是台灣民間自辦的第一本攝影雜誌,但僅三期就停刊。這三期封面都是採用李鳴鵰的攝影作品。(圖源:李道真提供)

5年間,不是沒有懷疑過此書能否完成。畢竟此路多艱,調查做了也可能寫不出什麼,或最終只好用想像腦補空缺。但廖瞇不是要走虛構的路線。猶記得她形容自己寫《滌》時,自述方法有點像在拍紀錄片,只能走下去,不到最後可能都不知道會寫到哪裡。我佩服拍紀錄片的人,拍片需要很強的執拗,她的自覺,使我的相信大於懷疑。

她最初也問我找暗房師傅,我心想「真假?你是不用這麼認真,但我欣賞你的態度。」漸漸,我有感於她的「想要知道」超過我的預期,想知道很多很多跟攝影有關的事。我常想,「你又不是要做學術,真的要這麼栽進『攝影』裡嗎?」

但我也看得出來,廖瞇的「想知道」不是那種只為了完成一場有目的的書寫、而快速畫出一個「知道的邊際」的那種「想知道」而已。她的「想知道」十分厚工(kāu-kang)、不帶投機,充滿對未知的好奇。因此看她東西南北跑、四處追索,我確信她一定能忠實處理好口述和訪調,可如此一來,卻更預感她將寫得很辛苦。

第3年,我收到一個版本,一篇夾雜著後設視角與調查細節的真實敘事。那是廖瞇花了很長時間探索的攝影之無史、無線索地帶之後的成果,比較接近一份調查報告。我們通了近一小時電話。感謝廖瞇,她完全接受我的直言,如此固執且有毅力,沒有被我的實話擊敗。也因為這樣,手上的這本書,讓我完全能夠想像後來一年多的時間裡,她經歷了一場何其困難的大規模改寫。

欣喜的是,廖瞇最終捨下難以建構的英雄敘事,讓家族的攝影巨人三叔公不是主角,而是重要的引子,牽引出的是一段庶民小廖與阿美揮汗奔忙的賺錢養家人生,也讓我們看見消逝的影像產業時代。

長長兜了一圈,廖瞇找回了自己的血與骨,自己所擅長的敘事語調。

年過40的人應該還有印象,1980年代之後大街小巷開起一家家彩色快速沖印店,到了90年代中期算是高峰,拚速度比吸睛。沖印店櫥窗裡常見一台大大機器,不斷吐出長長一串的彩色照片,觀光旅行、家庭紀念、普通歡笑……延伸到機器另一端,照片一張一張裁斷。

「要洗什麼尺寸?三乘五?四乘六?」老闆會問,然後叫你40分鐘後就可以來取,連一集八點檔連續劇都還沒看完就好了。沖洗一卷大概100多塊,老闆會給你個紙袋,裡面裝有36張底片袋跟一袋彩色照片,再附上一本小相本,自己回去裝,封面印有店名和品牌系統:柯達、富士、柯尼卡……

彩色快速沖印店所附贈的三乘五小相本。(圖源:陳心怡提供)

媒介變化如此迅速。數位時代來臨後,快沖店漸次退場。機器報廢更替,底片換成記憶卡,手工修片代以電腦軟體,沖印變成列印。科技帶來技術與產業,帶來生計;但是也能奪走技術與產業,拋下失去市場的人。

不論寫真館、照相館、婚紗攝影還是快速沖印,照相沖印產業經歷了千變萬化,但在漫長的上一個世紀裡,這一行終究是一個頗能賺錢的行業。可如今,這個產業幾乎消失無幾,或轉換為工作室型態。

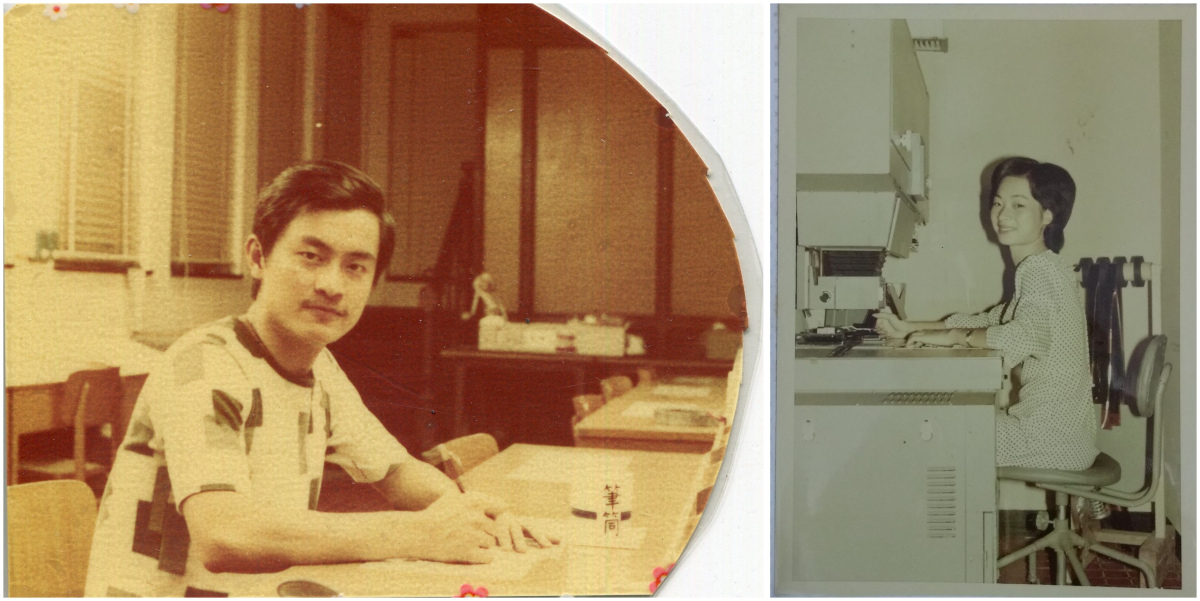

小廖與阿美開設的藝虹快速沖印門市。(圖源:廖瞇提供)

小廖與阿美不是攝影師,他們只處理技術端,與產業緊密結合、一同起落,這也是他們看似不重要卻又重要的地方。這是一段家族故事,也是一段時代故事。

若說起家族書寫與工業,也許還能想到近十來年如吳億偉《努力工作》、鄭順聰《家工廠》等散文或小說。但是《小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公》在看似沒有太多文學技巧的平凡中,卻比起小說或歷史書寫導入了更多層次的產業變貌。廖瞇混合自身與親人的記憶,為史料太少的攝影往事注入一股鮮活的能量,那也是小廖與阿美的能量。

左:小廖在菱天公司擔任改色員。右:阿美在菱天公司的自動放相機台前打相片,右手邊吊的是底片。(圖源:廖瞇提供)

《小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公》可以當成攝影逸史來讀,也可以當成家族書寫來看。攝影在這時代,由於被美術館所接納之故,常常被想像得偉大了。但其實攝影是如此庶民、如此凡俗,大多數的人使用它只是為了記錄生活,沒有什麼特別。書寫攝影更沒有特定的方法,比起偉人傳說,也許需要更多的常民歷史。就像這場因為李鳴鵰而開啟的追索,讀著讀著,最終觸動人心的,還是小廖與阿美的顛仆闖蕩、日常瑣碎。

廖瞇的筆法使人感知,而非解釋意義。事實上,按照美國歷史學者海登・懷特(Hayden White)賦予的觀點,就是像我這樣的歷史研究者,並不擁有如何講述過去的專屬權。人人都可以是自己的歷史學家。就像作者經由「我是他們用洗照片養大的,卻對他們的工作一無所知」的一番頓悟,從無知到有知,舉重若輕地補充了知識學者所無法呈現的「歷史」。●

|

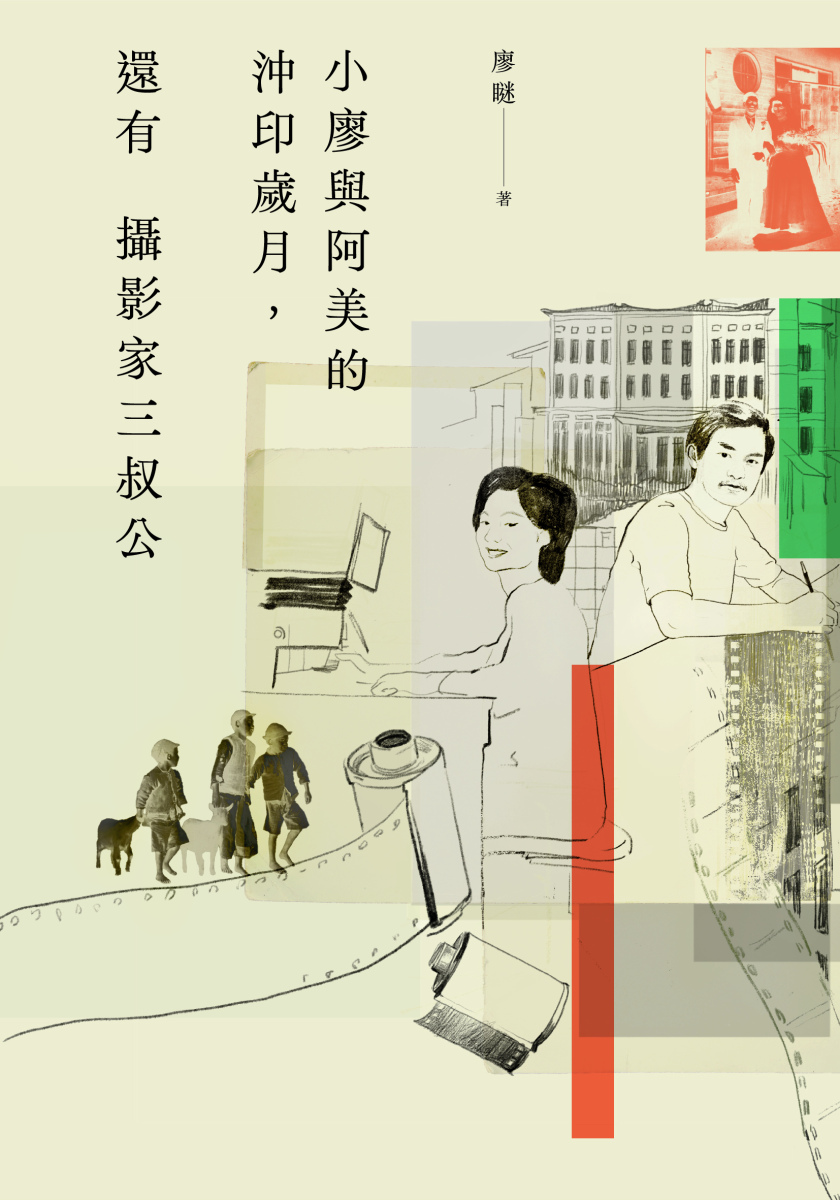

小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公 小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公

作者:廖瞇

出版:遠流出版

定價:400元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:廖瞇

台北出生,高雄長大,靠父母洗照片養大。大學讀了7年,曾就讀工業產品設計系與新聞系。著有詩集《沒用的東西》、非虛構書寫《滌這個不正常的人》。

曾獲第20屆台北文學獎文學年金、2020年台灣文學金典獎等。瞇是細細地看,慢慢地想。認為生命中所有經歷都影響創作。現以文字為生。

|

Tags:

(底圖來源:Unsplash)

在數位時代到來以前,相機裡需要裝底片,而底片得經過沖印才能得到照片。更久遠之前,在彩色快速沖印機還未發明時,底片甚至得先寄到大城市的暗房,才能洗成照片。曾獲第20屆台北文學獎文學年金、2020年台灣文學金典獎的廖瞇,繼《滌這個不正常的人》後,睽違5年推出新作《小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公》,探尋父母的沖印人生,以及他們踏進沖印產業的起點—-攝影家、也是廖瞇的三叔公李鳴鵰的故事。

《小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公》即將於5月底出版,嘉義市立美術館館長、攝影評論者陳佳琦應邀撰寫的推薦文〈攝影如此庶民,故事不必偉大〉,明確析論沖印技藝在產業變革下的轉型脈絡,也對作者揉合家族故事與沖印產業史的書寫提出簡明的評論。本刊搶先刊登,以饗讀者。

回想起來,認識廖瞇已經是5年前,編輯昀臻將我們約在一起。《滌這個不正常的人》剛出版不久,當時對這本書,找不到修辭,找不到文學批評的方法予以名狀。裡面並存疏離的觀察與冷,以及細到不能再細的親情與熱,讓我很訝異,怎有一本書如此寫親人、寫狀態。

廖瞇說,台灣前輩攝影家李鳴鵰是他的三叔公。我很開心。台灣攝影史長期缺乏田野調查與史料挖掘,若有攝影家後代願意追索,再好不過。畢竟我們這些研究者只是路人,仰賴緣分,查不下去半途而廢皆是日常,老想挖人族譜,自身一無所知,硬碟塞滿各種沒下文的干卿底事他人事。

一開始,廖瞇的確想以李鳴鵰為主角,有時晚輩對先人成就所知比研究者少,很正常。最初我回覆廖瞇的各種詢問、介紹可聯繫的史料前輩、描述50、60年代的時代氛圍、攝影環境,以及李鳴鵰的歷史定位,當然也包括自己的想像或臆測。

譬如,能在戰後初期創辦《台灣影藝》、引進知名的三菱月光相紙,我老早想過李鳴鵰的事業一定做很大,他的所謂「風格」可能也與試驗相紙有關。但這些皆無史冊記載,傳統評述都把焦點放於李鳴鵰的攝影作者身分上,談他照片中的光影表現、談他為攝影學會的付出,卻很少看到攝影家在產業面或社會性的一面。

還好廖瞇挖下去,透過父母的人生、透過家族長輩的口中,總算讓我們得以窺見、想像一下李鳴鵰的事業規模。

5年間,不是沒有懷疑過此書能否完成。畢竟此路多艱,調查做了也可能寫不出什麼,或最終只好用想像腦補空缺。但廖瞇不是要走虛構的路線。猶記得她形容自己寫《滌》時,自述方法有點像在拍紀錄片,只能走下去,不到最後可能都不知道會寫到哪裡。我佩服拍紀錄片的人,拍片需要很強的執拗,她的自覺,使我的相信大於懷疑。

她最初也問我找暗房師傅,我心想「真假?你是不用這麼認真,但我欣賞你的態度。」漸漸,我有感於她的「想要知道」超過我的預期,想知道很多很多跟攝影有關的事。我常想,「你又不是要做學術,真的要這麼栽進『攝影』裡嗎?」

但我也看得出來,廖瞇的「想知道」不是那種只為了完成一場有目的的書寫、而快速畫出一個「知道的邊際」的那種「想知道」而已。她的「想知道」十分厚工(kāu-kang)、不帶投機,充滿對未知的好奇。因此看她東西南北跑、四處追索,我確信她一定能忠實處理好口述和訪調,可如此一來,卻更預感她將寫得很辛苦。

第3年,我收到一個版本,一篇夾雜著後設視角與調查細節的真實敘事。那是廖瞇花了很長時間探索的攝影之無史、無線索地帶之後的成果,比較接近一份調查報告。我們通了近一小時電話。感謝廖瞇,她完全接受我的直言,如此固執且有毅力,沒有被我的實話擊敗。也因為這樣,手上的這本書,讓我完全能夠想像後來一年多的時間裡,她經歷了一場何其困難的大規模改寫。

欣喜的是,廖瞇最終捨下難以建構的英雄敘事,讓家族的攝影巨人三叔公不是主角,而是重要的引子,牽引出的是一段庶民小廖與阿美揮汗奔忙的賺錢養家人生,也讓我們看見消逝的影像產業時代。

長長兜了一圈,廖瞇找回了自己的血與骨,自己所擅長的敘事語調。

年過40的人應該還有印象,1980年代之後大街小巷開起一家家彩色快速沖印店,到了90年代中期算是高峰,拚速度比吸睛。沖印店櫥窗裡常見一台大大機器,不斷吐出長長一串的彩色照片,觀光旅行、家庭紀念、普通歡笑……延伸到機器另一端,照片一張一張裁斷。

「要洗什麼尺寸?三乘五?四乘六?」老闆會問,然後叫你40分鐘後就可以來取,連一集八點檔連續劇都還沒看完就好了。沖洗一卷大概100多塊,老闆會給你個紙袋,裡面裝有36張底片袋跟一袋彩色照片,再附上一本小相本,自己回去裝,封面印有店名和品牌系統:柯達、富士、柯尼卡……

媒介變化如此迅速。數位時代來臨後,快沖店漸次退場。機器報廢更替,底片換成記憶卡,手工修片代以電腦軟體,沖印變成列印。科技帶來技術與產業,帶來生計;但是也能奪走技術與產業,拋下失去市場的人。

不論寫真館、照相館、婚紗攝影還是快速沖印,照相沖印產業經歷了千變萬化,但在漫長的上一個世紀裡,這一行終究是一個頗能賺錢的行業。可如今,這個產業幾乎消失無幾,或轉換為工作室型態。

小廖與阿美不是攝影師,他們只處理技術端,與產業緊密結合、一同起落,這也是他們看似不重要卻又重要的地方。這是一段家族故事,也是一段時代故事。

若說起家族書寫與工業,也許還能想到近十來年如吳億偉《努力工作》、鄭順聰《家工廠》等散文或小說。但是《小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公》在看似沒有太多文學技巧的平凡中,卻比起小說或歷史書寫導入了更多層次的產業變貌。廖瞇混合自身與親人的記憶,為史料太少的攝影往事注入一股鮮活的能量,那也是小廖與阿美的能量。

《小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公》可以當成攝影逸史來讀,也可以當成家族書寫來看。攝影在這時代,由於被美術館所接納之故,常常被想像得偉大了。但其實攝影是如此庶民、如此凡俗,大多數的人使用它只是為了記錄生活,沒有什麼特別。書寫攝影更沒有特定的方法,比起偉人傳說,也許需要更多的常民歷史。就像這場因為李鳴鵰而開啟的追索,讀著讀著,最終觸動人心的,還是小廖與阿美的顛仆闖蕩、日常瑣碎。

廖瞇的筆法使人感知,而非解釋意義。事實上,按照美國歷史學者海登・懷特(Hayden White)賦予的觀點,就是像我這樣的歷史研究者,並不擁有如何講述過去的專屬權。人人都可以是自己的歷史學家。就像作者經由「我是他們用洗照片養大的,卻對他們的工作一無所知」的一番頓悟,從無知到有知,舉重若輕地補充了知識學者所無法呈現的「歷史」。●

作者:廖瞇

出版:遠流出版

定價:400元

【內容簡介➤】

作者簡介:廖瞇

台北出生,高雄長大,靠父母洗照片養大。大學讀了7年,曾就讀工業產品設計系與新聞系。著有詩集《沒用的東西》、非虛構書寫《滌這個不正常的人》。

曾獲第20屆台北文學獎文學年金、2020年台灣文學金典獎等。瞇是細細地看,慢慢地想。認為生命中所有經歷都影響創作。現以文字為生。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

延伸閱讀

書評》回到脈絡的老照片:關於《從前從前,有家金淼寫真舘》

閱讀更多

2019Openbook 美好生活書》凝視時代:日治時期臺灣的寫真館

閱讀更多

現場》從身心疾患陪伴者到切身經驗:《憂鬱》、《焦慮》新書講座側記

閱讀更多