既是圖書館,也是美術館!全臺首見兩館共構的新型態文化場域「臺中綠美圖」,自2019年開工動土拔地而起,結合臺中市立圖書館新總館與臺中市立美術館,即將在今年12月13日正式開幕,並於10月28日啟動試營運及各項活動,以亮眼的姿態與創新的設施隆重邀請市民的加入。

座落全臺最大都會公園(中央公園)的世界級地標建築綠美圖,是「建築諾貝爾獎」普立茲克獎(Pritzker Architecture Prize)得主妹島和世與西澤立衛首度在臺設計的作品,沉穩又輕盈的8個半透明純白立方體,涵蓋3棟美術館、4棟圖書館及1棟行政大樓。

➤8棟建築,美術館與圖書館共構:空間動線是第一道難題

「我們是全國首創分齡分棟的世界級圖書館,是代表臺中市非常重要的文化建設,關乎一個城市的閱讀設計與文化形象。」臺中市立圖書館館長曾惠君說:「我們不再是以往大家認知的閱讀空間,新的空間樣態將以未來閱讀學及圖像思考力為概念,翻轉大家無限的想像。並交融藝術與閱讀,產出別於以往的多樣體驗。」

曾惠君認為,綠美圖開館最大的挑戰是空間。她說:「不像以前單棟的圖書館,綠美圖建築量體有8棟,空間也非常多層次,比如有挑高7公尺、有挑高10公尺,整體動線多元交錯。加上臺灣首次有圖書館跟美術館共構,如何處理複雜的空間多重運用性,是一項燒腦的工作。」

讓讀者輕鬆自在使用空間,移動時也能愉悅地遊走,是曾惠君與她的團隊最大的考量。「過程裡我們要推演讀者動線,以及人與書籍、裝置,在這個空間怎麼展現。」她說:「重點是雖然我們希望民眾自由探索空間的樂趣,但怎樣才能讓民眾在裡面不至於迷失了?動線設計跟指標系統要做得好,有賴團隊細緻的討論與配置。」

綠美圖(攝影:桑杉學)

➤美感 vs. 使用:建築設計與動線規畫

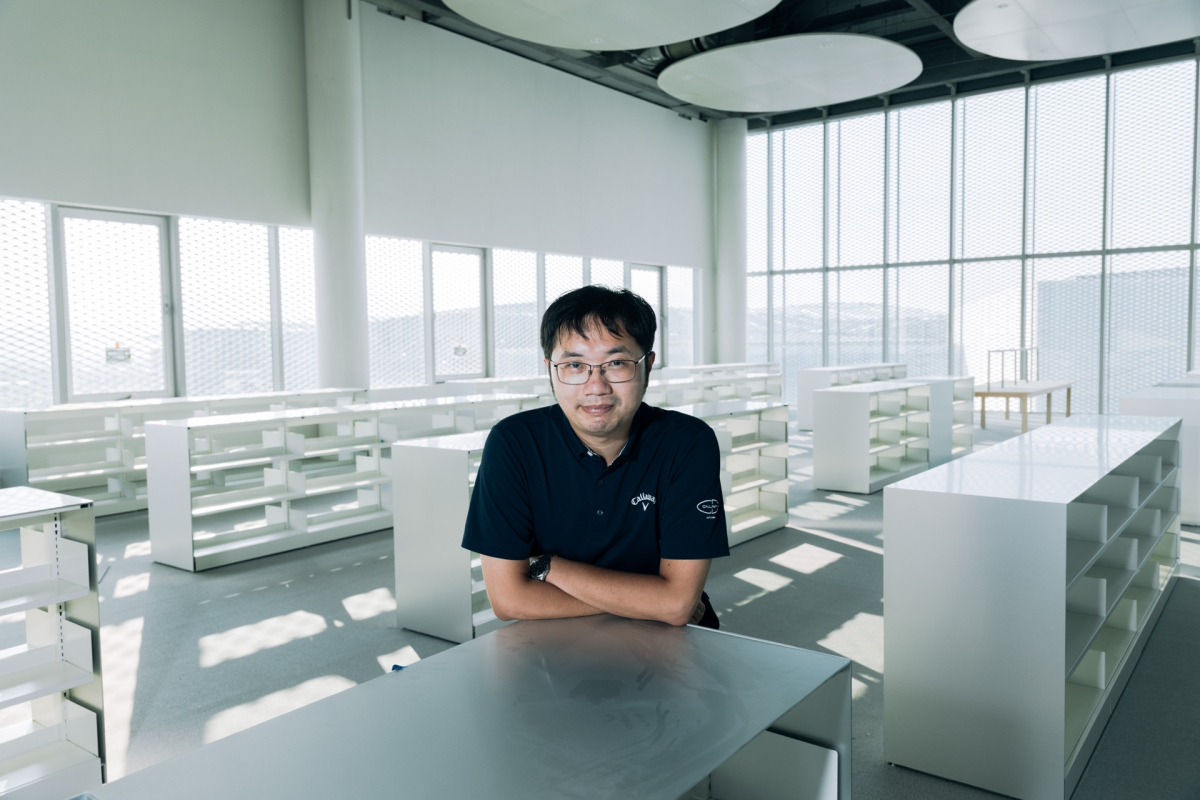

臺中市立圖書館祕書室主任鄭仲浩(攝影:吳致良)

中市圖祕書室主任鄭仲浩具建築背景,曾參與臺中國家歌劇院,也深度投入綠美圖的興建,他認為最具挑戰的環節在於建築設計的溝通與協作。他指出,建築團隊往往以整體美感與空間語彙為起點,使用單位則著重日常營運與維護需求,兩方需在多次討論中不斷權衡。

例如臺灣多雨,常設計雨遮方便收傘,但建築師則希望維持立面純淨,因此團隊要思考如何以不破壞外觀的細部方式處理潑雨。

又如閱覽區地毯,為營造溫暖氛圍並降低鞋跟聲響而全面鋪設,同時也需考量清潔維護的可行性。「好處是視覺上比較溫暖,另方面也解決圖書館滿怕的噪音問題(比方高跟鞋咔咔咔的聲音),但相對我們就必須多花一些時間心力去解決吸地毯這件事情。」鄭仲浩表示。

這些細節的推敲與調整,展現了美學與實用並行的設計過程,體現利大於弊的協作成果。

鄭仲浩說:「圖書館更重要的需求是後場管理。」事實上圖書館是十分複雜的空間,從書庫到服務臺的過程,都靠很多不同工作區的作業來完成,因此不管是動線設計或空間配置的合理性都必須斟酌再三。這是圖書館營運最在意的部分。

1樓大廳-擁有無邊際水池-讓中央公園的綠意延伸到台中綠美圖建築物內(臺中市政府提供)

臺中的綠美圖基礎導入109座-單擺摩擦隔震器-技術-大幅減少鋼構使用量(臺中市政府提供)

基礎導入與故宮南院同等級-單擺摩擦隔震器-技術-提升結構穩定安全(臺中市政府提供)

高度達27公尺的展覽空間-可以符合任何高度的藝術品(臺中市政府提供)

臺中綠美圖大廳2樓採用無落柱式設計-營造整體視覺輕盈(臺中市政府提供)

1樓大廳可以看到2樓的通廊採用無落注式設計-整體視覺通透呈現簡化的美感(臺中市政府提供)

圖書館內天花板採用圓形造型設計呈現圓融的美感(臺中市政府提供)

採金屬擴張網帷幕設計-營造出輕盈且通透的視覺效果(臺中市政府提供)

綠美圖的任何一個角度都非常值得拍照打卡(臺中市政府提供)

臺中綠美圖即將開幕-邀請市民朋友感受這棟國際級建物的美感(臺中市政府提供)

➤看不見的基建:系統換代、網路覆蓋與「無痛使用」

「資訊人並不喜歡被看見,人家看不見我們在做什麼,代表我們把事情做得很好。」數位資訊課長林思宏表示。

臺中市立圖書館數位資訊課長林思宏

數位資訊課是圖書館所有課室中,比較神祕的一群工作者,扮演的是穩定組織的重要角色。除了整個中市圖所有的自動化系統,臺中市立圖書館新總館的數位體驗、數位諮詢服務、導覽探索遊戲等系統的建置,都是資訊課的重責大任。

以今年臺中市立圖書館的借閱系統更新來說,林思宏透露,過去舊系統用了10幾年,3年前資訊課就在爭取汰換。後來配合綠美圖開館,終於有了經費,系統得以更新。

不過,換系統對館員跟市民都是大衝擊,館內人仰馬翻,第一個禮拜電話接不完。「面對狀況,我們會迅速列出問題,請廠商趕快解決。度過那個高峰期,最近來電已經少很多。」

遷館對資訊課來說,最大的挑戰還是在基礎建設。所謂「三軍未發,糧草先行」,建築主體還沒完成,資訊設備就要率先入駐,因為等人員進來,就要開始辦公了。

「美麗的館舍,也需要資訊友善,例如手機沒有訊號,人們是會很惶恐的。」所以資訊課經常要預判使用者的行為,做很多提前的佈置工作,從最簡單的網路到各種數位設施,迅速打出一條通路供大家方便使用。

➤讓服務長出手腳:跨部門的神經傳導系統

中市圖祕書陳慧珍肩負跨課室協調與提醒的角色,細節繁複到難以計數。以資訊課建置自動化系統為例,該課需率先安排需求訪談,與第一線面對讀者的館員深入討論,確保每個環節都能順利對接並即時回饋。

陳慧珍做了很有趣的比喻:「如果資訊課是大腦,建立館藏深度的採編課,算是我們的細胞(中市圖700多萬冊書都靠他們徵集),那麼血管就是閱覽典藏課流暢的讀者服務了。」如此一來,把所有服務包裝起來呈現給民眾的推廣課,可能是皮膚;擅長跨部門溝通的祕書室應該就是有效率的神經傳導了。

除了串接圖書館各部門,陳慧珍也參與美術館與圖書館的兩館會議,協調開館期間的籌備事項、工程交付的期程,或彼此館舍硬體上的問題。

陳慧珍坦言,隔壁是美術館,其實也給她帶來一點點壓力,刺激自己思考還可以再做些什麼。比如她發現美術館對光線、材質與平整的要求非常細緻,讓她也開始注意此類細節。

「必須說他們是一支很重視美的團隊,對美感的建立,比方主視覺、文宣,或是涉及設計與視覺的開發等等,圖書館都會很尊重他們的意見。」

兩館的調性不同,使用者也很不一樣,圖書館稱為「讀者」,美術館視為「觀眾」,雙方在意的重點也大相逕庭。讀者跟圖書館很親近,藏書歡迎隨意取用;美術館為了保護藝術品,相對比較有距離。需求與目的性差異大,許多事情就需要反覆溝通。

➤耗時8年集書6地暫存,要把40萬冊帶回家:大搬遷的戰術與路徑

臺中市立圖書館圖資採編課長卓淑玲

圖資採編課,像博物館的研究組,掌管所有館藏購置與策略,也掌握當前閱讀趨勢。曾惠君指出:「中市圖現有700多萬冊書,除了民眾愛讀的熱門書種,採編課也會開發一些不同的閱讀議題來跟市民朋友對話。」

採編課課長卓淑玲表示,從2017年起,圖資採編課每年都為總館編列預算徵集書籍,實體書陸續已累積近40萬冊(加上電子書超過百萬),開館前已徵集了8年。

在總館未成立之初,多年來圖書散置於太平、豐原、大里各地,暫借學校、議會,甚至選委會等6個閒置空間儲存。開館前要把40萬書搬回來,龐大的責任就落到同仁黃振瑜頭上。

搬家是個浩大工程,不但要跑現場一一協調、找貨運公司場勘,也必須跨祕書室跟工程單位溝通放置地點。放置點多大多寬、夠不夠放等等也是難題,好不容易才擇定地下停車場為書籍暫存區。

臺中市立圖書館圖資採編課黃振瑜,負責搬家的巨大工程。

單從6個地點分頭貨運,過程就很曲折,因為停車場沒有卸貨碼頭,大車抵達後還必須拆小車。且因為館舍動線複雜,路徑無所謂兩點一線,反而拉得較遠容易到達。想像黃振瑜的工作,簡直有如摩西帶著6個部落40萬子民在渡紅海。

採編課從6個倉庫運過來的書,集中在地下停車場的暫存區。上架前除了要先行分類,綠美圖的書標加工方式跟一般分館不相同,流程與標示也不相同。

每本書的封底裡,都有一塊貼紙形式的晶片,一本書的資料都在裡面。前置作業必須先掃晶片,進到系統建立一份白名單,之後才能上架。這是借書服務的最源頭,包括手機借書也要進入這個系統,所以每一本書都必須對應到。

不僅採購與搬遷是大工程,更需要一本一本完成上架前的前置作業。

在圖書館空間還沒點收完之前,閱典課包含館員及暑期工讀生總共19位,都會在暫存區進行這項工作。到時上架會依照書箱上的顏色標籤,分別送到各樓層。

卓淑玲表示:「能夠駕馭艱難的新任務,是一種成就感。比起搬家的辛苦,那麼多書散在各地,心裡才更不踏實。當這些書全部回到自己的地盤,我們的心才定下來。」那種安全感代表著,流落他方這麼多年,採編課與40萬冊書始終都在等待開拔的這一天,現在終於到家了。

臺中市立圖書館館長曾惠君

➤從停車場到書架:前置加工、排架與試營運壓力測試

閱覽典藏課負責的工作比較面向群眾,包括整個圖書館的借還書、閱覽服務、圖書管理、館員培訓,還有主題書展也是閱典課的業務,現階段主要工作是處理圖書的上架。曾惠君指出:「整個讀者的一線服務都是他們在負責,包括動線規劃、整體空間氛圍、架標、書展,還有未來的學習形態等,是閱典課的工作。」

閱覽典藏課需先等候19位同仁,很克難地在地下停車場,為書籍上架前的前置作業做分類與加工,之後才能開始上架。

對閱典課課長李昂諭來說,最有挑戰性的是如何協調工程及籌備工作,使之能在空間裡同時並行。工程進行到什麼階段、哪些事情可以進駐,都需要高度配合,萬一哪個環節卡住了,很多事情就會回堵,就要再次協調,讓作業能順利進行。

李昂諭分享:「試營運時間訂在10月28日,所有東西就都要就位了。目前規劃局部開放大廳到5樓,我們希望透過試營運取得一般民眾的使用狀況,讓我們有調整修正的空間。」

開館前的最後衝刺期,李昂諭像個外場總管,他說會把所有東西的定位,全部點一次,「其實我們每個月都有一位專屬的同仁負責書的排架跟確認,到時我也一定會跟夥伴們把各自工作範圍一個一個逐項檢核。」家具、服務臺、相關書展與館員們各就各位,迎接試營運那天,就要開門見客了。

臺中市立圖書館閱覽典藏課長李昂諭。不久之後,他身後這些書架將陸續被填滿。

➤開館聲量預熱:在城市裡為綠美圖造勢

臺中市立圖書館推廣輔導課長林秀暖

綠美圖是臺中市長8年的承諾,加上專案規劃其實從10年前就開始,市民也都非常期待。因為備受各界矚目,推廣輔導課的壓力就相對大。課長林秀暖表示:「要怎樣打響綠美圖的知名度,將活動做出自己的特色,讓全新共構的圖書館跟美術館廣為民眾所知,是我們的重任。」

前期是把推廣綠美圖這件事融入圖書館每年的例行活動裡。「譬如今年7月的『閱讀起步走』,就把綠美圖的開館訊息放進去。前陣子我們剛辦完一場在中央公園的戶外推廣活動,也規劃了一檔『給綠美圖的祝福』,邀臺中市民一起來寫下願景與祝福。」

開館在即,林秀暖說眼前推廣課的工作是預熱。「在這個新的歷史路口,我們同仁都要思考未來可能發生的情況。我們夢想很遠、願望很大,因為臺中是國際性的城市,它可以與國際締造更多元的接軌,也期待更大型的活動跟展演在這裡發生。」

曾惠君表示,圖書館的強項是同仁對讀者的習性與需求都很理解,第一線觀察掌握得非常到位,所以進駐綠美圖會先思考的,是怎麼在這樣一個量體空間裡,依照民眾可能的行為,滿足不同面向的人,帶給他們最專業的服務。

綠美圖的動線推演,從設計與使用之間的取捨;從系統換代、網路覆蓋的「看不見的基建」,到40萬冊書回家、前置加工與試營運測試。所有的同仁彷彿共同奔跑了一段很長的馬拉松。不只為了剪綵前的完工,也為了讓讀者與作品,在最合適的時間與空間裡確實相遇。接下來,也邀請全臺讀者與臺中市民,把這座「圖書館 × 美術館」共同編輯成臺中日常。●

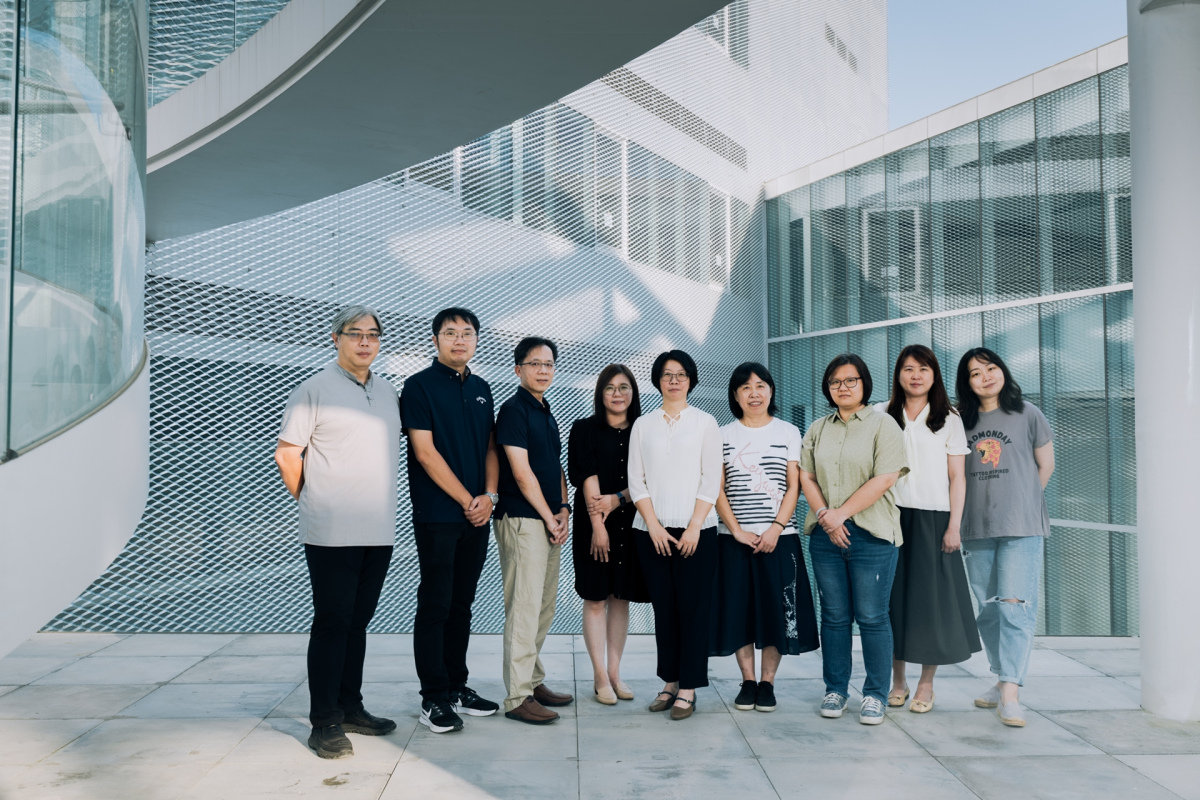

臺中市立圖書館擔起開館重任的團隊,左起祕書室主任鄭仲浩、閱覽典藏課長李昂諭、數位資訊課長林思宏、祕書陳慧珍、館長曾惠君、圖資採編課長卓淑玲、推廣輔導課長林秀暖、人事室主任劉慧玉、政風室主任吳雨萱

更多綠美圖的開館故事,請期待《Openbook閱讀誌》的系列報導。

一起來參與台中市立圖書館歷史的一刻,協助圖書館一起將書籍上架。

Tags:

既是圖書館,也是美術館!全臺首見兩館共構的新型態文化場域「臺中綠美圖」,自2019年開工動土拔地而起,結合臺中市立圖書館新總館與臺中市立美術館,即將在今年12月13日正式開幕,並於10月28日啟動試營運及各項活動,以亮眼的姿態與創新的設施隆重邀請市民的加入。

座落全臺最大都會公園(中央公園)的世界級地標建築綠美圖,是「建築諾貝爾獎」普立茲克獎(Pritzker Architecture Prize)得主妹島和世與西澤立衛首度在臺設計的作品,沉穩又輕盈的8個半透明純白立方體,涵蓋3棟美術館、4棟圖書館及1棟行政大樓。

➤8棟建築,美術館與圖書館共構:空間動線是第一道難題

「我們是全國首創分齡分棟的世界級圖書館,是代表臺中市非常重要的文化建設,關乎一個城市的閱讀設計與文化形象。」臺中市立圖書館館長曾惠君說:「我們不再是以往大家認知的閱讀空間,新的空間樣態將以未來閱讀學及圖像思考力為概念,翻轉大家無限的想像。並交融藝術與閱讀,產出別於以往的多樣體驗。」

曾惠君認為,綠美圖開館最大的挑戰是空間。她說:「不像以前單棟的圖書館,綠美圖建築量體有8棟,空間也非常多層次,比如有挑高7公尺、有挑高10公尺,整體動線多元交錯。加上臺灣首次有圖書館跟美術館共構,如何處理複雜的空間多重運用性,是一項燒腦的工作。」

讓讀者輕鬆自在使用空間,移動時也能愉悅地遊走,是曾惠君與她的團隊最大的考量。「過程裡我們要推演讀者動線,以及人與書籍、裝置,在這個空間怎麼展現。」她說:「重點是雖然我們希望民眾自由探索空間的樂趣,但怎樣才能讓民眾在裡面不至於迷失了?動線設計跟指標系統要做得好,有賴團隊細緻的討論與配置。」

➤美感 vs. 使用:建築設計與動線規畫

中市圖祕書室主任鄭仲浩具建築背景,曾參與臺中國家歌劇院,也深度投入綠美圖的興建,他認為最具挑戰的環節在於建築設計的溝通與協作。他指出,建築團隊往往以整體美感與空間語彙為起點,使用單位則著重日常營運與維護需求,兩方需在多次討論中不斷權衡。

例如臺灣多雨,常設計雨遮方便收傘,但建築師則希望維持立面純淨,因此團隊要思考如何以不破壞外觀的細部方式處理潑雨。

又如閱覽區地毯,為營造溫暖氛圍並降低鞋跟聲響而全面鋪設,同時也需考量清潔維護的可行性。「好處是視覺上比較溫暖,另方面也解決圖書館滿怕的噪音問題(比方高跟鞋咔咔咔的聲音),但相對我們就必須多花一些時間心力去解決吸地毯這件事情。」鄭仲浩表示。

這些細節的推敲與調整,展現了美學與實用並行的設計過程,體現利大於弊的協作成果。

鄭仲浩說:「圖書館更重要的需求是後場管理。」事實上圖書館是十分複雜的空間,從書庫到服務臺的過程,都靠很多不同工作區的作業來完成,因此不管是動線設計或空間配置的合理性都必須斟酌再三。這是圖書館營運最在意的部分。

➤看不見的基建:系統換代、網路覆蓋與「無痛使用」

「資訊人並不喜歡被看見,人家看不見我們在做什麼,代表我們把事情做得很好。」數位資訊課長林思宏表示。

數位資訊課是圖書館所有課室中,比較神祕的一群工作者,扮演的是穩定組織的重要角色。除了整個中市圖所有的自動化系統,臺中市立圖書館新總館的數位體驗、數位諮詢服務、導覽探索遊戲等系統的建置,都是資訊課的重責大任。

以今年臺中市立圖書館的借閱系統更新來說,林思宏透露,過去舊系統用了10幾年,3年前資訊課就在爭取汰換。後來配合綠美圖開館,終於有了經費,系統得以更新。

不過,換系統對館員跟市民都是大衝擊,館內人仰馬翻,第一個禮拜電話接不完。「面對狀況,我們會迅速列出問題,請廠商趕快解決。度過那個高峰期,最近來電已經少很多。」

遷館對資訊課來說,最大的挑戰還是在基礎建設。所謂「三軍未發,糧草先行」,建築主體還沒完成,資訊設備就要率先入駐,因為等人員進來,就要開始辦公了。

「美麗的館舍,也需要資訊友善,例如手機沒有訊號,人們是會很惶恐的。」所以資訊課經常要預判使用者的行為,做很多提前的佈置工作,從最簡單的網路到各種數位設施,迅速打出一條通路供大家方便使用。

➤讓服務長出手腳:跨部門的神經傳導系統

中市圖祕書陳慧珍肩負跨課室協調與提醒的角色,細節繁複到難以計數。以資訊課建置自動化系統為例,該課需率先安排需求訪談,與第一線面對讀者的館員深入討論,確保每個環節都能順利對接並即時回饋。

陳慧珍做了很有趣的比喻:「如果資訊課是大腦,建立館藏深度的採編課,算是我們的細胞(中市圖700多萬冊書都靠他們徵集),那麼血管就是閱覽典藏課流暢的讀者服務了。」如此一來,把所有服務包裝起來呈現給民眾的推廣課,可能是皮膚;擅長跨部門溝通的祕書室應該就是有效率的神經傳導了。

除了串接圖書館各部門,陳慧珍也參與美術館與圖書館的兩館會議,協調開館期間的籌備事項、工程交付的期程,或彼此館舍硬體上的問題。

陳慧珍坦言,隔壁是美術館,其實也給她帶來一點點壓力,刺激自己思考還可以再做些什麼。比如她發現美術館對光線、材質與平整的要求非常細緻,讓她也開始注意此類細節。

「必須說他們是一支很重視美的團隊,對美感的建立,比方主視覺、文宣,或是涉及設計與視覺的開發等等,圖書館都會很尊重他們的意見。」

兩館的調性不同,使用者也很不一樣,圖書館稱為「讀者」,美術館視為「觀眾」,雙方在意的重點也大相逕庭。讀者跟圖書館很親近,藏書歡迎隨意取用;美術館為了保護藝術品,相對比較有距離。需求與目的性差異大,許多事情就需要反覆溝通。

➤耗時8年集書6地暫存,要把40萬冊帶回家:大搬遷的戰術與路徑

圖資採編課,像博物館的研究組,掌管所有館藏購置與策略,也掌握當前閱讀趨勢。曾惠君指出:「中市圖現有700多萬冊書,除了民眾愛讀的熱門書種,採編課也會開發一些不同的閱讀議題來跟市民朋友對話。」

採編課課長卓淑玲表示,從2017年起,圖資採編課每年都為總館編列預算徵集書籍,實體書陸續已累積近40萬冊(加上電子書超過百萬),開館前已徵集了8年。

在總館未成立之初,多年來圖書散置於太平、豐原、大里各地,暫借學校、議會,甚至選委會等6個閒置空間儲存。開館前要把40萬書搬回來,龐大的責任就落到同仁黃振瑜頭上。

搬家是個浩大工程,不但要跑現場一一協調、找貨運公司場勘,也必須跨祕書室跟工程單位溝通放置地點。放置點多大多寬、夠不夠放等等也是難題,好不容易才擇定地下停車場為書籍暫存區。

單從6個地點分頭貨運,過程就很曲折,因為停車場沒有卸貨碼頭,大車抵達後還必須拆小車。且因為館舍動線複雜,路徑無所謂兩點一線,反而拉得較遠容易到達。想像黃振瑜的工作,簡直有如摩西帶著6個部落40萬子民在渡紅海。

採編課從6個倉庫運過來的書,集中在地下停車場的暫存區。上架前除了要先行分類,綠美圖的書標加工方式跟一般分館不相同,流程與標示也不相同。

每本書的封底裡,都有一塊貼紙形式的晶片,一本書的資料都在裡面。前置作業必須先掃晶片,進到系統建立一份白名單,之後才能上架。這是借書服務的最源頭,包括手機借書也要進入這個系統,所以每一本書都必須對應到。

在圖書館空間還沒點收完之前,閱典課包含館員及暑期工讀生總共19位,都會在暫存區進行這項工作。到時上架會依照書箱上的顏色標籤,分別送到各樓層。

卓淑玲表示:「能夠駕馭艱難的新任務,是一種成就感。比起搬家的辛苦,那麼多書散在各地,心裡才更不踏實。當這些書全部回到自己的地盤,我們的心才定下來。」那種安全感代表著,流落他方這麼多年,採編課與40萬冊書始終都在等待開拔的這一天,現在終於到家了。

➤從停車場到書架:前置加工、排架與試營運壓力測試

閱覽典藏課負責的工作比較面向群眾,包括整個圖書館的借還書、閱覽服務、圖書管理、館員培訓,還有主題書展也是閱典課的業務,現階段主要工作是處理圖書的上架。曾惠君指出:「整個讀者的一線服務都是他們在負責,包括動線規劃、整體空間氛圍、架標、書展,還有未來的學習形態等,是閱典課的工作。」

閱覽典藏課需先等候19位同仁,很克難地在地下停車場,為書籍上架前的前置作業做分類與加工,之後才能開始上架。

對閱典課課長李昂諭來說,最有挑戰性的是如何協調工程及籌備工作,使之能在空間裡同時並行。工程進行到什麼階段、哪些事情可以進駐,都需要高度配合,萬一哪個環節卡住了,很多事情就會回堵,就要再次協調,讓作業能順利進行。

李昂諭分享:「試營運時間訂在10月28日,所有東西就都要就位了。目前規劃局部開放大廳到5樓,我們希望透過試營運取得一般民眾的使用狀況,讓我們有調整修正的空間。」

開館前的最後衝刺期,李昂諭像個外場總管,他說會把所有東西的定位,全部點一次,「其實我們每個月都有一位專屬的同仁負責書的排架跟確認,到時我也一定會跟夥伴們把各自工作範圍一個一個逐項檢核。」家具、服務臺、相關書展與館員們各就各位,迎接試營運那天,就要開門見客了。

➤開館聲量預熱:在城市裡為綠美圖造勢

綠美圖是臺中市長8年的承諾,加上專案規劃其實從10年前就開始,市民也都非常期待。因為備受各界矚目,推廣輔導課的壓力就相對大。課長林秀暖表示:「要怎樣打響綠美圖的知名度,將活動做出自己的特色,讓全新共構的圖書館跟美術館廣為民眾所知,是我們的重任。」

前期是把推廣綠美圖這件事融入圖書館每年的例行活動裡。「譬如今年7月的『閱讀起步走』,就把綠美圖的開館訊息放進去。前陣子我們剛辦完一場在中央公園的戶外推廣活動,也規劃了一檔『給綠美圖的祝福』,邀臺中市民一起來寫下願景與祝福。」

開館在即,林秀暖說眼前推廣課的工作是預熱。「在這個新的歷史路口,我們同仁都要思考未來可能發生的情況。我們夢想很遠、願望很大,因為臺中是國際性的城市,它可以與國際締造更多元的接軌,也期待更大型的活動跟展演在這裡發生。」

曾惠君表示,圖書館的強項是同仁對讀者的習性與需求都很理解,第一線觀察掌握得非常到位,所以進駐綠美圖會先思考的,是怎麼在這樣一個量體空間裡,依照民眾可能的行為,滿足不同面向的人,帶給他們最專業的服務。

綠美圖的動線推演,從設計與使用之間的取捨;從系統換代、網路覆蓋的「看不見的基建」,到40萬冊書回家、前置加工與試營運測試。所有的同仁彷彿共同奔跑了一段很長的馬拉松。不只為了剪綵前的完工,也為了讓讀者與作品,在最合適的時間與空間裡確實相遇。接下來,也邀請全臺讀者與臺中市民,把這座「圖書館 × 美術館」共同編輯成臺中日常。●

更多綠美圖的開館故事,請期待《Openbook閱讀誌》的系列報導。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

延伸閱讀

臺中綠美圖開館1》40萬本書的歸家路,開館前最後1公里,臺中市立圖書館總館與美術館共構之難

閱讀更多

活動》文青逛展到台中:臺中文學館推出「呂赫若」、「文學影視戲劇」雙特展

閱讀更多

空間》沒有閱讀就沒有真相:訪圖書館界的貝克街,台中清水圖書館

閱讀更多