那是2021年夏天的澎湖東嶼坪,港邊的關公石早已等不到百條漁船歸返的盛況,草坡上只有悠悠閒晃的野放羊。要來島上,若非包船,就得搭交通船從馬公到望安再轉乘小船。對台灣本島人來說,這裡是天涯海角,然而,對《用褒歌說故事的人:呂坤翰澎湖褒歌選集》的兩位作者呂坤翰與吳明翰來說,這是他倆擦撞出文化火花的相遇地。

這天,1977年生的吳明翰,以海洋國家公園管理處研究員的身分來到東嶼坪。當他拿著相機拍攝一座傳統閩式建築,突然一對手牽手的老夫妻問他:「汝好,汝咧翕(hip)啥物?」一番交談後,得知這棟古厝是老太太的娘家,老先生的故鄉則是海那頭的西嶼坪。吳明翰瞬間了悟,過去半年來,自己每週2次在海管處臉書粉專發布中英雙語的圖文,總是按讚並留言鼓勵的忠實臉友,正是眼前的呂坤翰。

➤互為伯樂,攜手讓澎湖唱向世界

1944年生的呂坤翰,對這場初相逢也有沸騰的記憶——先前他從臉書讀到,竟然有一位外地人如此愛護澎湖,且對東、西嶼坪如數家珍,想不到本尊就在眼前!感動還沒停,這位研究員就拉著他們去參觀千里步道協會的志工在島上進行的修路工作。呂坤翰再度震撼不已,當晚就在月曆紙背面咻咻地寫成一首〈鋪路做義工〉褒歌(po-kua),隔天唱給吳明翰聽,還用平板秀出更多自己的作品。

吳明翰過去從未聽過台語小調,他當下被呂坤翰優美的韻文與吟唱驚豔,「呂老師就像一位很會說故事的『褒歌詩人』,什麼題材都能入歌,而且褒歌一句只有短短7個字,4句就能成歌,卻勝過千言萬語。」

兩位忘年之交,從此互為伯樂。一開始,吳明翰邀請呂坤翰替千里步道協會的手作步道紀錄片量身訂製褒歌,讓澎湖鄉音一舉傳唱到國際的步道影展。而後,吳明翰出版《他鄉、故鄉:澎湖南方四島紀行》一書,轉到阿里山林鐵與文資處任職的他,利用休假邀請呂坤翰跟他一起在台灣中南部鄉鎮「巡迴走唱」。台下書友中,不少人是定居台灣的澎湖人,往往被呂老師道地的澎湖腔勾動心弦。漸漸地,兩人浮現合寫一本書的念頭,這次,要完全以褒歌來說故事。

➤接通半世紀前的澎湖生活記憶

褒歌又稱七字仔(tshit-jī-á)、閒仔歌(ing-a-kua),在不同地區可能表現爲山歌、採茶歌等。它以7個字爲一句、4句爲一首,演唱者除了講究押韻,還可以根據當下情境、情感與靈感自由發揮,增減字句數,展現出台語豐富的表現力。

今(2025)年6月,《用褒歌說故事的人:呂坤翰澎湖褒歌選集》出版,書中收錄呂坤翰56首褒歌創作,題材涵蓋人文風土、討海生活、季節更迭、趣味軼事及親情愛情等。時間集中在他成長期間的1950至1970年代,每首褒歌都封存著一個屬於澎湖的鄉愁小宇宙。

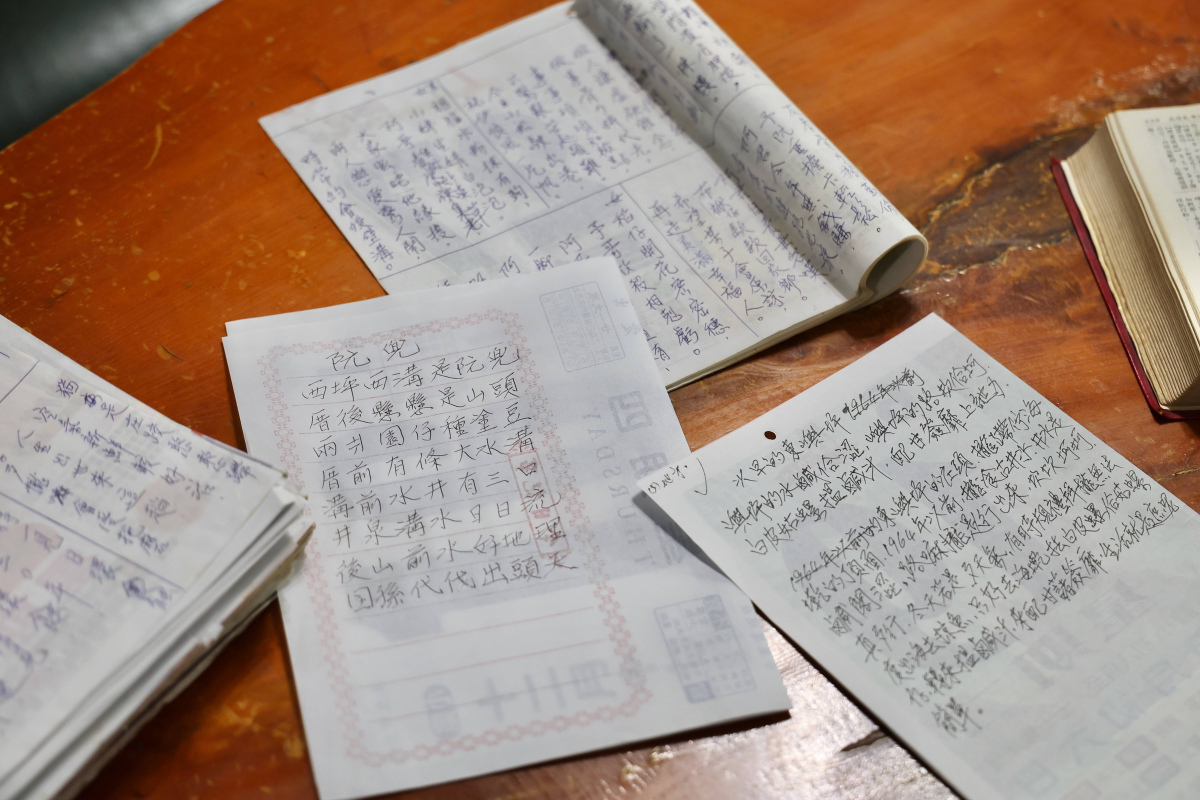

呂坤翰寫在月曆紙上的手稿(攝影:吳明翰)

在大稻埕郭怡美書店舉辦的新書發表會上,呂坤翰提到,他童年時島上沒有電,除了廟會沒有其他娛樂,日常消遣就是聽母親與鄉里鄰人吟唱褒歌。這份台語韻文的美好記憶,彷彿一條連接母土的臍帶,讓他離鄉背井求學、教書多年,不致漂泊失根。

2002年他退休返鄉,卻驚覺全鄉只剩一位長輩會唱褒歌,讓他發願傳承與創新褒歌,於是埋首創作,至今已累積超過1200首作品。

發表會上,呂坤翰唱起跟母親學來的第一首褒歌:「肉豆開花雙頭翹,阿君招娘睏椅條,椅條睏甲吭跤翹,兩人跋落攬牢牢」。他解釋,歌詞是說一對恩愛夫妻,都怕對方摔倒受傷,所以把對方抱緊緊。「當年對內容似懂非懂,只覺得很好聽。」

他接著連唱三首收錄書中的〈阮兜〉、〈東吉村〉、〈小王子平台〉。清瘦的他中氣十足,語調抑揚頓挫,眼神靈動流轉,加上身體自在搖擺,就像溫柔的海波襲來,讓與會者沉醉不已。而讀者想聽原音,也可透過書內提供的頻道連結,直接聆賞。

吳明翰特別解釋〈小王子平台〉的典故。東嶼坪前山有座視野遼闊的平台,可以看日出、日落,還能眺望海上的奇岩與小島,天氣好時還有機會看到台灣本島的高山,「有天,帶隊來島上修路的步道師徐銘謙,很認真地跟我說,這片平台就像《小王子》書裡的B612星球!」這個浪漫名稱就此落地,並生出一首愉快的褒歌。

呂坤翰(中)在新書發表會上吟唱褒歌作品。(攝影:陳安嘉)

➤幕後熱血團隊,成就一本以眼睛聽的書

褒歌原本無記載,都靠口耳相傳,一旦落為文字,能夠「用眼睛聽」嗎?這本書的幕後製作團隊,用創意與熱情做到了。

身兼本書主編與作者的吳明翰指出,本書文字上的一大工程,是把口傳的褒歌,記為教育部規範的漢字用字,同時附上台文的羅馬拼音。吳明翰透露,他最初見到擔任台文翻譯、2000年生的陳亮均,「心想這位少年兄,真的是台文專家嗎?」想不到對方不僅功底深厚,還很龜毛,「他跟參與編輯的古庭維兩人,甚至主動追查內文提到的各種澎湖魚、貝類,究竟俗稱與學名為何?如此專業,我都要以為他們是水產養殖系。」吳明翰說。

陳亮均指出,澎湖腔在發音上具有獨特的地方風格,「借用島嶼生物地理學的概念,澎湖群島因為環境獨立,能夠發展並留存獨特的腔調,每個離島或區域又存在差異。」

他舉例,書中提到澎湖婦女常在海邊撿螺仔,呂老師還生動形容4種螺肉的吃法與風味,卻不太確定它們的學名。「其中一種螺,呂老師原本寫作『醬錐仔』,讀音為tsiùnn-tsuī-á,我翻查各種文獻、中研院貝類資料庫、魚貝類收藏家的網站、圖鑑等,經交叉比對,發現這種螺類在農業部的資料庫被記為『就水仔』。」最終,陳亮均拿圖鑑請呂老師確認,才拍板中文名為「臍孔黑鐘螺」。

為了確認〈大流去抾螺仔〉的螺仔學名,編輯陳亮均交叉比對不同文獻和資料庫。(《用褒歌說故事的人》內頁,小野心文化提供)

為了確認〈大流去抾螺仔〉的螺仔學名,編輯陳亮均交叉比對不同文獻和資料庫。(《用褒歌說故事的人》內頁,小野心文化提供)

「澎湖腔就像珍貴的物種,持續吸引台文研究者前來做語言的田野調查,我透過參與這本書,也學習到很多。」陳亮均說。

➤當韻腳遇上潮聲,必有迴響

本書另一看點,是由業餘插畫家陳春星所繪,筆觸溫潤、充滿人情趣味的水彩插圖。現年65歲的陳春星,50歲才師從雷驤學畫,喜歡以速寫捕捉自然地景下的人們。陳春星說,原本他收到吳明翰的合作邀請,僅有繪製幾幅的需求,後來被通知要改為「繪本」形式,共要繪製56幅,「都跟人家去島上了,抽腿也來不及了⋯⋯」於是卯足全力,期間配合呂坤翰的回憶和實景調整,一再重畫、修正,終於不負所托。

本書插圖繪者陳春星在澎湖速寫,捕捉在地真實的樣貌。(攝影:吳明翰)

新書發表會上,呂坤翰用褒歌唱出對每位參與製作的夥伴的感謝,宛如三金頒獎典禮,滿滿心意都濃縮在慧黠的短句裡,像是「藝臻用心來設計,予冊典雅好掀閣好提,這本冊親像正方形的窗架,予阮愈看愈想家」、「庭維負責來潤稿,做事頂真是第一哥,伊講欲做就做予好,毋通怪阮猴囉唆」。在書序中,他則把這本書獻給了「不管時攏是頭一个聽我褒歌的牽手陳渼樺,佮晟養 (tshiânn-ióng)我的母親,澎湖。」

像潮水拍打岸邊,呂坤翰的韻腳有時詩意,有時激情,沒有遲疑,從不停歇。●

|

用褒歌說故事的人:呂坤翰澎湖褒歌選集 用褒歌說故事的人:呂坤翰澎湖褒歌選集

作者:呂坤翰、吳明翰

繪者: 陳春星

出版:小野心文化

定價:600元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:呂坤翰

本書褒歌創作、吟唱。本名呂通要,1944年生於澎湖縣望安鄉西坪村。他在當地完成小學學業,繼續升學至馬公初中及台南師範學校,畢業後在故鄉的嶼坪國小任教約10年,隨後轉至台中龍井及台南等地,直到2000年正式退休。在他的童年時光裡,島上仍然是缺乏電力的時代,最大的娛樂便是聆聽母親吟唱的褒歌。那些生動的旋律和歌詞深深烙印在他的心中,成為對故鄉最美的印記。退休後,呂坤翰開始專心從事褒歌創作,著重於1950至1970年間的島嶼生活。自2002年創作《嶼坪人愛褒歌》以來,他已累積超過1000首作品,至今依然持續創作中。

吳明翰

本書文字、翻譯、攝影。1977年生,定居嘉義的台北人,國立暨南國際大學教育碩士。曾任中學英文教師、海洋國家公園管理處研究員,目前於阿里山林鐵及文資處擔任管理師。喜愛健行、閱讀與攝影,對生活與文化充滿興趣。工作餘暇在《微笑台灣》與《鄉間小路》專欄,介紹阿里山鐵道和澎湖南方四島的故事。著有《他鄉・故鄉:澎湖南方四島紀行》及《 2421m的迴聲:阿里山林鐵全線紀行 》,執導拍攝《與石共舞:南方四島手作之道》等作品。《他鄉・故鄉:澎湖南方四島紀行》,榮獲臺灣文獻館「獎勵出版文獻書刊」佳作。《與石共舞:南方四島手作之道》入圍第二屆世界步道影展World Trails Film Festival短片決選。

繪者簡介:陳春星

1959年生,中國市政專科學校財稅金融科畢業,學的是會計,現從事記帳士工作。一個美術的門外漢,50歲才由國中同學領引跟雷驤老師學畫。喜歡參加步道手作、修復古水圳、淨灘等活動,並以速寫捕捉勞動的場景作為一種生活紀錄。

|

Tags:

《用褒歌說故事的人》作者呂坤翰(右)、吳明翰。(攝影:陳安嘉)

那是2021年夏天的澎湖東嶼坪,港邊的關公石早已等不到百條漁船歸返的盛況,草坡上只有悠悠閒晃的野放羊。要來島上,若非包船,就得搭交通船從馬公到望安再轉乘小船。對台灣本島人來說,這裡是天涯海角,然而,對《用褒歌說故事的人:呂坤翰澎湖褒歌選集》的兩位作者呂坤翰與吳明翰來說,這是他倆擦撞出文化火花的相遇地。

這天,1977年生的吳明翰,以海洋國家公園管理處研究員的身分來到東嶼坪。當他拿著相機拍攝一座傳統閩式建築,突然一對手牽手的老夫妻問他:「汝好,汝咧翕(hip)啥物?」一番交談後,得知這棟古厝是老太太的娘家,老先生的故鄉則是海那頭的西嶼坪。吳明翰瞬間了悟,過去半年來,自己每週2次在海管處臉書粉專發布中英雙語的圖文,總是按讚並留言鼓勵的忠實臉友,正是眼前的呂坤翰。

➤互為伯樂,攜手讓澎湖唱向世界

1944年生的呂坤翰,對這場初相逢也有沸騰的記憶——先前他從臉書讀到,竟然有一位外地人如此愛護澎湖,且對東、西嶼坪如數家珍,想不到本尊就在眼前!感動還沒停,這位研究員就拉著他們去參觀千里步道協會的志工在島上進行的修路工作。呂坤翰再度震撼不已,當晚就在月曆紙背面咻咻地寫成一首〈鋪路做義工〉褒歌(po-kua),隔天唱給吳明翰聽,還用平板秀出更多自己的作品。

吳明翰過去從未聽過台語小調,他當下被呂坤翰優美的韻文與吟唱驚豔,「呂老師就像一位很會說故事的『褒歌詩人』,什麼題材都能入歌,而且褒歌一句只有短短7個字,4句就能成歌,卻勝過千言萬語。」

兩位忘年之交,從此互為伯樂。一開始,吳明翰邀請呂坤翰替千里步道協會的手作步道紀錄片量身訂製褒歌,讓澎湖鄉音一舉傳唱到國際的步道影展。而後,吳明翰出版《他鄉、故鄉:澎湖南方四島紀行》一書,轉到阿里山林鐵與文資處任職的他,利用休假邀請呂坤翰跟他一起在台灣中南部鄉鎮「巡迴走唱」。台下書友中,不少人是定居台灣的澎湖人,往往被呂老師道地的澎湖腔勾動心弦。漸漸地,兩人浮現合寫一本書的念頭,這次,要完全以褒歌來說故事。

➤接通半世紀前的澎湖生活記憶

褒歌又稱七字仔(tshit-jī-á)、閒仔歌(ing-a-kua),在不同地區可能表現爲山歌、採茶歌等。它以7個字爲一句、4句爲一首,演唱者除了講究押韻,還可以根據當下情境、情感與靈感自由發揮,增減字句數,展現出台語豐富的表現力。

今(2025)年6月,《用褒歌說故事的人:呂坤翰澎湖褒歌選集》出版,書中收錄呂坤翰56首褒歌創作,題材涵蓋人文風土、討海生活、季節更迭、趣味軼事及親情愛情等。時間集中在他成長期間的1950至1970年代,每首褒歌都封存著一個屬於澎湖的鄉愁小宇宙。

在大稻埕郭怡美書店舉辦的新書發表會上,呂坤翰提到,他童年時島上沒有電,除了廟會沒有其他娛樂,日常消遣就是聽母親與鄉里鄰人吟唱褒歌。這份台語韻文的美好記憶,彷彿一條連接母土的臍帶,讓他離鄉背井求學、教書多年,不致漂泊失根。

2002年他退休返鄉,卻驚覺全鄉只剩一位長輩會唱褒歌,讓他發願傳承與創新褒歌,於是埋首創作,至今已累積超過1200首作品。

發表會上,呂坤翰唱起跟母親學來的第一首褒歌:「肉豆開花雙頭翹,阿君招娘睏椅條,椅條睏甲吭跤翹,兩人跋落攬牢牢」。他解釋,歌詞是說一對恩愛夫妻,都怕對方摔倒受傷,所以把對方抱緊緊。「當年對內容似懂非懂,只覺得很好聽。」

他接著連唱三首收錄書中的〈阮兜〉、〈東吉村〉、〈小王子平台〉。清瘦的他中氣十足,語調抑揚頓挫,眼神靈動流轉,加上身體自在搖擺,就像溫柔的海波襲來,讓與會者沉醉不已。而讀者想聽原音,也可透過書內提供的頻道連結,直接聆賞。

吳明翰特別解釋〈小王子平台〉的典故。東嶼坪前山有座視野遼闊的平台,可以看日出、日落,還能眺望海上的奇岩與小島,天氣好時還有機會看到台灣本島的高山,「有天,帶隊來島上修路的步道師徐銘謙,很認真地跟我說,這片平台就像《小王子》書裡的B612星球!」這個浪漫名稱就此落地,並生出一首愉快的褒歌。

➤幕後熱血團隊,成就一本以眼睛聽的書

褒歌原本無記載,都靠口耳相傳,一旦落為文字,能夠「用眼睛聽」嗎?這本書的幕後製作團隊,用創意與熱情做到了。

身兼本書主編與作者的吳明翰指出,本書文字上的一大工程,是把口傳的褒歌,記為教育部規範的漢字用字,同時附上台文的羅馬拼音。吳明翰透露,他最初見到擔任台文翻譯、2000年生的陳亮均,「心想這位少年兄,真的是台文專家嗎?」想不到對方不僅功底深厚,還很龜毛,「他跟參與編輯的古庭維兩人,甚至主動追查內文提到的各種澎湖魚、貝類,究竟俗稱與學名為何?如此專業,我都要以為他們是水產養殖系。」吳明翰說。

陳亮均指出,澎湖腔在發音上具有獨特的地方風格,「借用島嶼生物地理學的概念,澎湖群島因為環境獨立,能夠發展並留存獨特的腔調,每個離島或區域又存在差異。」

他舉例,書中提到澎湖婦女常在海邊撿螺仔,呂老師還生動形容4種螺肉的吃法與風味,卻不太確定它們的學名。「其中一種螺,呂老師原本寫作『醬錐仔』,讀音為tsiùnn-tsuī-á,我翻查各種文獻、中研院貝類資料庫、魚貝類收藏家的網站、圖鑑等,經交叉比對,發現這種螺類在農業部的資料庫被記為『就水仔』。」最終,陳亮均拿圖鑑請呂老師確認,才拍板中文名為「臍孔黑鐘螺」。

「澎湖腔就像珍貴的物種,持續吸引台文研究者前來做語言的田野調查,我透過參與這本書,也學習到很多。」陳亮均說。

➤當韻腳遇上潮聲,必有迴響

本書另一看點,是由業餘插畫家陳春星所繪,筆觸溫潤、充滿人情趣味的水彩插圖。現年65歲的陳春星,50歲才師從雷驤學畫,喜歡以速寫捕捉自然地景下的人們。陳春星說,原本他收到吳明翰的合作邀請,僅有繪製幾幅的需求,後來被通知要改為「繪本」形式,共要繪製56幅,「都跟人家去島上了,抽腿也來不及了⋯⋯」於是卯足全力,期間配合呂坤翰的回憶和實景調整,一再重畫、修正,終於不負所托。

新書發表會上,呂坤翰用褒歌唱出對每位參與製作的夥伴的感謝,宛如三金頒獎典禮,滿滿心意都濃縮在慧黠的短句裡,像是「藝臻用心來設計,予冊典雅好掀閣好提,這本冊親像正方形的窗架,予阮愈看愈想家」、「庭維負責來潤稿,做事頂真是第一哥,伊講欲做就做予好,毋通怪阮猴囉唆」。在書序中,他則把這本書獻給了「不管時攏是頭一个聽我褒歌的牽手陳渼樺,佮晟養 (tshiânn-ióng)我的母親,澎湖。」

像潮水拍打岸邊,呂坤翰的韻腳有時詩意,有時激情,沒有遲疑,從不停歇。●

作者:呂坤翰、吳明翰

繪者: 陳春星

出版:小野心文化

定價:600元

【內容簡介➤】

作者簡介:呂坤翰

本書褒歌創作、吟唱。本名呂通要,1944年生於澎湖縣望安鄉西坪村。他在當地完成小學學業,繼續升學至馬公初中及台南師範學校,畢業後在故鄉的嶼坪國小任教約10年,隨後轉至台中龍井及台南等地,直到2000年正式退休。在他的童年時光裡,島上仍然是缺乏電力的時代,最大的娛樂便是聆聽母親吟唱的褒歌。那些生動的旋律和歌詞深深烙印在他的心中,成為對故鄉最美的印記。退休後,呂坤翰開始專心從事褒歌創作,著重於1950至1970年間的島嶼生活。自2002年創作《嶼坪人愛褒歌》以來,他已累積超過1000首作品,至今依然持續創作中。

吳明翰

本書文字、翻譯、攝影。1977年生,定居嘉義的台北人,國立暨南國際大學教育碩士。曾任中學英文教師、海洋國家公園管理處研究員,目前於阿里山林鐵及文資處擔任管理師。喜愛健行、閱讀與攝影,對生活與文化充滿興趣。工作餘暇在《微笑台灣》與《鄉間小路》專欄,介紹阿里山鐵道和澎湖南方四島的故事。著有《他鄉・故鄉:澎湖南方四島紀行》及《 2421m的迴聲:阿里山林鐵全線紀行 》,執導拍攝《與石共舞:南方四島手作之道》等作品。《他鄉・故鄉:澎湖南方四島紀行》,榮獲臺灣文獻館「獎勵出版文獻書刊」佳作。《與石共舞:南方四島手作之道》入圍第二屆世界步道影展World Trails Film Festival短片決選。

繪者簡介:陳春星

1959年生,中國市政專科學校財稅金融科畢業,學的是會計,現從事記帳士工作。一個美術的門外漢,50歲才由國中同學領引跟雷驤老師學畫。喜歡參加步道手作、修復古水圳、淨灘等活動,並以速寫捕捉勞動的場景作為一種生活紀錄。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.364》星象顯示今年最亮眼的書是……

延伸閱讀

現場》石滬也能是共通的語言:楊馥慈談「離島出走:尋回失落的海洋之心」 ft. 莊世瑩

「自然環境」一詞,有時看似抽象,卻無所不在地影響所有人的生活,亦成為創作者的靈感與依歸。Openbook閱讀誌以環境議題為主軸,推出「島讀共讀體」系列活動。... 閱讀更多

書評》唱歌是原住民說故事、記憶族群歷史的能力:讀《那個用歌說故事的人》

閱讀更多

報導》台灣是既危險又迷人的地方:《歌自遠方來》聽見印尼移工情歌的心碎與狂戀

Trans/Voices Project(TVP)是一項針對移工文學行動觀察的藝術計畫,以移動/勞動狀態為提問,關注處於社會結構縫隙中的移工,... 閱讀更多