1.

我和李永平只見過3次面。

最近的一次是今年9月9日,李永平化療前夕,麥田出版社給他在紀州庵辦個新書發表會,兼給9月15日生日的他暖個壽。說是新書發表,其實沒新書,不過是把他晚年寫的幾部長篇組合成「月河三部曲」套書,邀幾個朋友,向他致意。上台的是他昔日東華的同事郭強生,創研所的學生甘耀明,「擡轎王」駱以軍,同鄉高嘉謙和我,張貴興、胡金倫和一些更年輕的大馬同鄉也隱身在現場。沒想到,這也是他50年來首次的「新書發表會」。最該辦發表會的,應是《海東青》出版時,那是他的高峰期,其時45歲。

李永平是被用輪椅推進來的。稍早時我們在紀州庵樓下用餐時看到他,比5月中下旬我見到他時氣色差多了,更加瘦,幾乎可說是形容枯槁。

8月17日麥田聯絡我時,看看還沒開學,我沒多猶豫便答應了。心想,這多半是最後一次見面了。

住得遠,懶出門。5月16日,接到高嘉謙私訊,他前一天和幾位在台北的同鄉,去看過因胃潰瘍住院的李永平:

他很感慨,孤家寡人,沒親人在旁,對疾病恐懼。可以感覺到他的無助。他問起了你的身體狀況。說可惜太遠,現在沒辦法去看你了。甚至有點激動說,當初訪談怎麼會說自己不是馬華作家呢。現在來看他的多是同鄉舊友。他要我轉達,叫你不要再生他的氣了。

之後確診大腸癌末期,瘤甚大,心臟功能差,醫生不敢動刀。5月21日,遂北上,約了張錦忠和嘉謙在捷運某站,轉車到振興醫院去。病床上的李永平看來頗精神,只是比上回見到時瘦多了。我們握一握手,他的手甚有骨力,戲謔式的說:「黃錦樹,你聽好,我親口告訴你,我承認我是馬華作家!」「我承認我是馬華作家!」說了兩遍。

此前數年,在多次訪談中他力辯自己不是馬華作家,說他寧願被歸類為婆羅洲華文作家云云。我曾寫過幾篇隨筆批評這種「遺棄窮老母」式的態度。一個出生於馬來西亞的作家名氣大於馬華文學(那其實一點都不難)後,理該設法為它的存在盡些心力,而不是略帶輕蔑的把它甩開。當然,那種不願被當成小地方作家的心態,也是可以理解的──在黎紫書及梁靖芬的訪問裡,都可以看到類似的表述。話說回來,即便是賈西亞.馬奎斯,不會恥於被稱做是哥倫比亞小說家;我們提到波赫士時,也必然提到阿根廷;卡爾維諾、艾柯,義大利。

更何況,他在台灣文壇被邊緣化之後,只有錦忠和我、嘉謙這些同鄉(加上榮譽大馬同鄉王德威教授)持續的給予關注,不乏善意的評析他的新作。

癌末,如果不治療,一般就只剩兩個月。

2.

1947年出生的李永平,大我足足20歲。1967年,我出生前兩個月,他從婆羅洲遠赴台灣求學。他來台時,比他大幾歲那些唸外文系(西語系)、組成星座詩社的同鄉(王潤華1941,淡瑩1943,洪流文1942)多已完成大學學業(且出版了詩集),或繼續在台深造,或赴美留學,或返鄉就業,詩社活動基本上已經結束了。

去年11月,比李永平年長7歲的鄭良樹(1940─2016)教授過世。鄭是第一代大馬留台人,也是第一位在台大獲中國文學博士者,專長是版本校讎考證之學,是彼時中文系的正統,執教馬大中文系多年。誕生於白色恐怖戒嚴時代的台大中文系,退回乾嘉樸學以自保,不教現代文學,更不教寫作。想寫作的人都得選擇外文系,李永平也不例外。

沒有東西可以繼承,每個人都必須重新開始、自己開路。

大概在1988─89年前後,其時就讀台大中文系的我,在大馬青年社和幾位朋友,嘗試藉由訪談、小論文等方式初步整理已近而立的「大馬旅台文學」(從文學史角度,或視為「文學特區」)。思考如何突破馬華文學的存在困境,思索馬華文學的典律建構時,旅台幾個世代的文學實踐是最重要的參照。那是遠離馬華革命文學、馬華現實主義的意識型態桎梏之後,在相對自由的時空裡,接受新資源,自主發展起來的。除了星座和神州詩社那些寫作者之外,其他的受關注者都和文學獎有關──在民國台灣30年的文學盛世裡,不限國籍只看作品水平的文學獎是最重要的承認機制,得大獎也就意味著作品水平堪與此間佳作比肩。思考馬華文學典律時,不可能繞過它。

1986年10月《吉陵春秋》獲時報文學獎小說推薦獎,那絕對是個事件。那時我剛抵達台北不久,猶記得它引起相當廣泛的注意,名家如余光中、龍應台等均撰長文討論,推崇備至。其時李永平剛過39歲,那可說是他文學聲譽的最高峰。以致他次年毅然辭去中山大學教職,隱居南投山上,接受《聯合文學》每個月兩萬元的補助,全心投注於《海東青》的寫作,隨即在《聯合文學》上連載,密密麻麻細細艱澀的漢字,如滿山遍野的石頭與荊棘。

1986年10月《吉陵春秋》獲時報文學獎小說推薦獎,那絕對是個事件。那時我剛抵達台北不久,猶記得它引起相當廣泛的注意,名家如余光中、龍應台等均撰長文討論,推崇備至。其時李永平剛過39歲,那可說是他文學聲譽的最高峰。以致他次年毅然辭去中山大學教職,隱居南投山上,接受《聯合文學》每個月兩萬元的補助,全心投注於《海東青》的寫作,隨即在《聯合文學》上連載,密密麻麻細細艱澀的漢字,如滿山遍野的石頭與荊棘。

1992年《海東青》出版,九百多頁,反響卻不如預期。

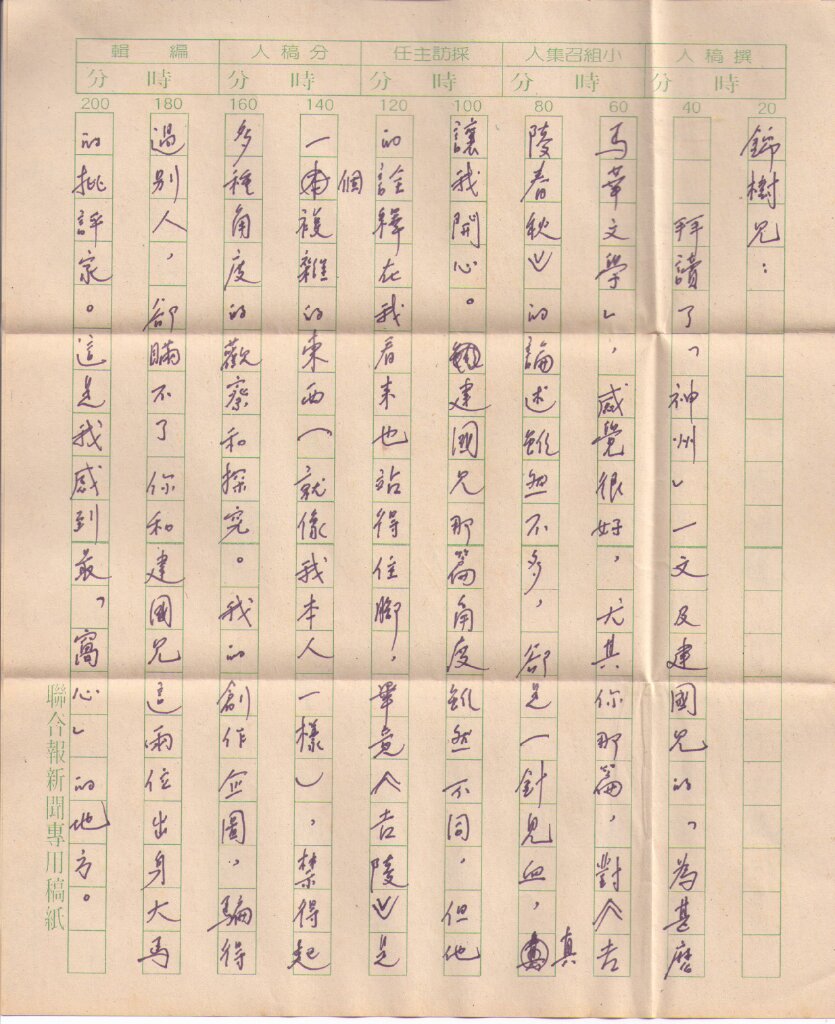

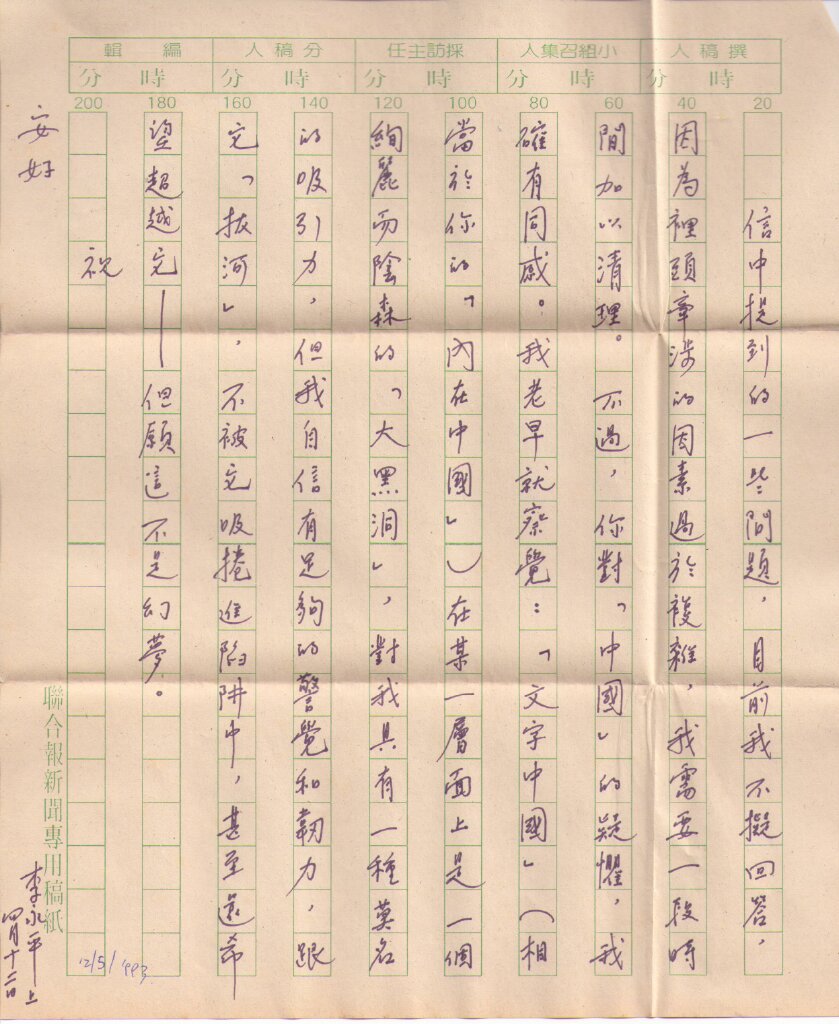

那年,我在淡水唸碩士,寫了篇稍長的書評〈在遺忘的國度〉,連同之前寫的關於他的著作的評論,影印了給他寄上,隨函詢問一些問題,他也很客氣的回了兩封信,掃描件最近作為附錄收入高嘉謙編的《見山又是山:李永平研究》。 其中一封信針對我批評《海東青》的序(〈在遺忘的國度〉),他顯然頗不以為然:

你在論文提到我在「海東青序」中所表現的保守與反共姿態。熟讀文學史的人都知道,很多文學作品的「序」只是「幌子」,不能盡信的。讀者應挖掘字裡行間所隱藏的真意,找出它「話中的話」,配合作品本身來閱讀,作者的「胸中丘壑」即呼之欲出矣。(1993/5/6)

顯然他認為那篇〈序〉裡存在著隱微表述,不過我還真的讀不出來。因此8年後寫〈李永平與民國〉(2011)時,重讀那篇不合時宜的〈《海東青》序〉,依然把它「當真」──它讀來不像是「幌子」,比較像是篇檄文,正經八百的,讀不出任何反諷的氣味。新版《海東青》把它拿掉了。我的判斷是,李永平一直是個僑生,他愛台灣這個民國(我稱之民國─台灣),而不是日本殖民帝國的子宮孵育的那個絕對親日的台灣。

在〈李永平與民國〉裡,我引以對照的,是2000年政黨輪替(民國在台灣再死了一次後)後陸續發表的、以「朱鴒」(李永平漫遊路上的倖存者)為受話人的抒情短篇,〈初遇蔣公〉之類的篇章。研討會上,講評人廖咸浩教授不同意我的看法,認為太簡單,他舉了部片名有列寧的電影,認為應該「正言若反」的處置,比較複雜有趣。

只是,我依然看不出那幾篇小說的「話中的話」,找不到表層敘述之外的、作者的「胸中丘壑」,不能刻意求深。就像那年(2011),在百年小說研討會上讀到詹閔旭的《海東青》論,他別出心裁的解釋說,那敘述者靳五是不可靠的敘述者。我的回應是,如果是的話,那不知道有多好,可以為小說增加幾多複雜度──可是我看不到任何有力的證據。我總覺得,李永平太認真了,他的小說裡沒有笑聲,就好比他筆下的婆羅洲森林,鳥和植物的種類過於稀少(這後一點倒是吳明益的發現)。

另一封信有這麼一段:

拜讀了「神州」一文及建國兄的「為甚麼馬華文學」,感覺很好,尤其你那篇,對《吉陵春秋》的論述不多,卻是一針見血,真讓我開心。……我的創作企圖,騙得過別人,卻瞞不了你和建國兄這兩位出身大馬的批評家。這是我感到最「窩心」的地方。(1993/5/12)

「神州」指我的〈神州:文化鄉愁與內在中國〉(1991初稿)(收於《馬華文學與中國性》)信中談的應是我論文比較枝蔓臃腫的早期版本,談《吉陵春秋》的那段文字後來應是被我自己刪掉,或移到別篇論文去了。函中也肯定了〈為什麼馬華文學〉對《吉陵春秋》的「別解」。

在〈為什麼馬華文學〉的第二節「李永平與『南洋』的對話」,指出「『南洋』是李永平出生、成長和長大後被他透過社會實踐(寫作《吉陵春秋》)所『遺棄』的世界」對照李永平前妻景小佩滿是激情的伴夫返鄉記(〈寫在《「海東青」之前──給永平〉)──這篇「返鄉記」狠狠打臉那些把《吉陵春秋》看做是「一個中國小鎮的塑像」的論者──可以清楚看出《吉陵春秋》藉由精細的書寫策略,把「南洋特性」刷洗得乾乾淨淨。擺在馬華文學的典律形成的脈絡中,這樣的案例當然很有趣。我的〈華文/中文:「失語的南方」與語言再造〉(1995)、〈馬華文學的醞釀期──從經典形成,言/文分離的角度重探馬華文學史的形成〉(1991)李永平都佔了重要的位置。他是中文最激進的實踐者,也可能是一向沒有作者的馬華文學的第一個作者。

但《海東青》似乎是李永平傳奇的分水嶺,之後,隨著大環境的改變,即便在學院裡,關於他的小說的討論也越來越少。以台北的「當下現實」為對象的《朱鴒漫遊仙境》(1998)的「現實主義」風格評價不佳,此後,他的小說終於回返婆羅洲了。但自《海東青》後,李永平小說引起的關注,再也不如他的晚輩們。不論是比他小10歲左右的那個世代(張大春,朱天文,朱天心等),還是小20歲左右的世代(駱以軍,袁哲生,邱妙津等)自負如李永平,一定很不好受。

但《海東青》似乎是李永平傳奇的分水嶺,之後,隨著大環境的改變,即便在學院裡,關於他的小說的討論也越來越少。以台北的「當下現實」為對象的《朱鴒漫遊仙境》(1998)的「現實主義」風格評價不佳,此後,他的小說終於回返婆羅洲了。但自《海東青》後,李永平小說引起的關注,再也不如他的晚輩們。不論是比他小10歲左右的那個世代(張大春,朱天文,朱天心等),還是小20歲左右的世代(駱以軍,袁哲生,邱妙津等)自負如李永平,一定很不好受。

獲頒第19屆國家文藝獎,對他來說意義非凡。這承認來得太晚。但有,總好過沒有。至少他很開心。雖然我也不知道這獎到底有多少份量。比較可惜的是,馬來西亞《星洲日報》的花蹤世界華文文學獎一直不肯頒給他,寧可一再頒給其實不需要它的人。給他,是雙贏,兩利。

被邊緣化後,在《吉陵春秋》、《海東青》中顯現的對小說本身的野心(小說的實驗性),卻似乎變淡了。實際上並沒有完成的《海東青》,它的整體構思到底是怎樣的(理應是頗具實驗性的),也不得而知了。但《海東青》(已完成的部分)開展並復活的那種古老的漫遊體──一個漫遊主體,一趟旅程,鉅細靡遺的雕鏤細節,特寫之;敘事減速,低度戲劇化。

那不得已而為之的漫遊體,根本的指涉了他自身的在場,及存有的樣態。然而,漫遊者在敘事中的在場讓它只能採用限制觀點,太意識到自己的浪子存有,學者式的認真讓那觀點不可能是不可靠敘事,因而限制了小說自身的可能性。於是乎自小說的深處發出的其實是一支清朗的、抒情詩的聲音──不管它出自靳五,少年永,還是那隻紅色的青春小鳥朱鴒──即便它覆蓋以數百萬計的漢字大軍。

漫遊體不止主導了他自己之後的幾部長篇,也多少影響了他的弟子門生如甘耀明、連明偉的說故事─認識世界的方式(《邦查女孩》、《蕃茄街游擊戰》、《青蚨子》) 。

蓋棺論定,《吉陵春秋》可能還是他文學上最高的成就。但《海東青》卻堪稱是個偉大的失敗,像一艘擱淺在沙漠上的巨大戰艦,赤金色的鏽光依然飄散著殺氣。《新俠女圖》則見證了他在自己的戰場上,奮戰至戟折力竭,血染戰袍。

3.

1993年通過那兩封信之後,我們就再也不曾聯絡,我也不曾動念探訪這位大隱於市的前輩。我們的小說觀相差太遠,我也早已過了能從前輩受教的年齡,也沒有甚麼問題想問他。我猜,我們這些後輩的作品他多半不會去看,更別說對話,或在文學史裡確立彼此的位置。

右起為李永平、黃錦樹、張貴興。攝於2012年,黃錦樹提供

忘了是甚麼因緣,2012年10月,幾個同鄉相約到淡水去看看李永平,那是我居台26年第一次見到他。同行者有李有成老師、張貴興、張錦忠、高嘉謙和胡金倫。自東華退休多年、潛心寫作的他,那時大概剛動過心臟手術,心臟功能剩下不到一半。戒了煙酒,看起來比照片上的樣子瘦很多。他說華語的腔調和我們相當不同,比較戲劇化,有明顯的高低起伏。「像唱歌那樣。」王安憶曾如此形容南馬華人的華語,但我們身在其中,聽不出來。

那之後,在台北的同鄉的臉書時而會見到他的身影,及一些老朋友的臉孔。久而久之,還真的有些許同鄉會的意味。及至今年5月重病,遠親不如近鄰,比他小30歲那一代的子姪輩同鄉呵護尤多。2017/9 /24●

李永平致黃錦樹信件手稿,收於《見山又是山:李永平研究》,麥田出版提供

Tags:

小說家李永平(1947-2017),9月22日病逝於淡水馬偕醫院,享壽71歲。著有《吉陵春秋》、《海東青》、《朱鴒漫遊仙境》、《雨雪霏霏》、《大河盡頭》、《朱鴒書》等多部著作。曾獲國家文藝獎、金鼎獎、開卷十大好書獎等等。曾執教東華大學創英所,培育台灣多位文學創作者,影響甚鉅。

Openbook閱讀誌特邀小說家、學者黃錦樹撰文,追思其人其作。

因本文多有字體轉換之處,建議於網頁版中閱讀。

1.

我和李永平只見過3次面。

最近的一次是今年9月9日,李永平化療前夕,麥田出版社給他在紀州庵辦個新書發表會,兼給9月15日生日的他暖個壽。說是新書發表,其實沒新書,不過是把他晚年寫的幾部長篇組合成「月河三部曲」套書,邀幾個朋友,向他致意。上台的是他昔日東華的同事郭強生,創研所的學生甘耀明,「擡轎王」駱以軍,同鄉高嘉謙和我,張貴興、胡金倫和一些更年輕的大馬同鄉也隱身在現場。沒想到,這也是他50年來首次的「新書發表會」。最該辦發表會的,應是《海東青》出版時,那是他的高峰期,其時45歲。

李永平是被用輪椅推進來的。稍早時我們在紀州庵樓下用餐時看到他,比5月中下旬我見到他時氣色差多了,更加瘦,幾乎可說是形容枯槁。

8月17日麥田聯絡我時,看看還沒開學,我沒多猶豫便答應了。心想,這多半是最後一次見面了。

住得遠,懶出門。5月16日,接到高嘉謙私訊,他前一天和幾位在台北的同鄉,去看過因胃潰瘍住院的李永平:

之後確診大腸癌末期,瘤甚大,心臟功能差,醫生不敢動刀。5月21日,遂北上,約了張錦忠和嘉謙在捷運某站,轉車到振興醫院去。病床上的李永平看來頗精神,只是比上回見到時瘦多了。我們握一握手,他的手甚有骨力,戲謔式的說:「黃錦樹,你聽好,我親口告訴你,我承認我是馬華作家!」「我承認我是馬華作家!」說了兩遍。

此前數年,在多次訪談中他力辯自己不是馬華作家,說他寧願被歸類為婆羅洲華文作家云云。我曾寫過幾篇隨筆批評這種「遺棄窮老母」式的態度。一個出生於馬來西亞的作家名氣大於馬華文學(那其實一點都不難)後,理該設法為它的存在盡些心力,而不是略帶輕蔑的把它甩開。當然,那種不願被當成小地方作家的心態,也是可以理解的──在黎紫書及梁靖芬的訪問裡,都可以看到類似的表述。話說回來,即便是賈西亞.馬奎斯,不會恥於被稱做是哥倫比亞小說家;我們提到波赫士時,也必然提到阿根廷;卡爾維諾、艾柯,義大利。

更何況,他在台灣文壇被邊緣化之後,只有錦忠和我、嘉謙這些同鄉(加上榮譽大馬同鄉王德威教授)持續的給予關注,不乏善意的評析他的新作。

癌末,如果不治療,一般就只剩兩個月。

2.

1947年出生的李永平,大我足足20歲。1967年,我出生前兩個月,他從婆羅洲遠赴台灣求學。他來台時,比他大幾歲那些唸外文系(西語系)、組成星座詩社的同鄉(王潤華1941,淡瑩1943,洪流文1942)多已完成大學學業(且出版了詩集),或繼續在台深造,或赴美留學,或返鄉就業,詩社活動基本上已經結束了。

去年11月,比李永平年長7歲的鄭良樹(1940─2016)教授過世。鄭是第一代大馬留台人,也是第一位在台大獲中國文學博士者,專長是版本校讎考證之學,是彼時中文系的正統,執教馬大中文系多年。誕生於白色恐怖戒嚴時代的台大中文系,退回乾嘉樸學以自保,不教現代文學,更不教寫作。想寫作的人都得選擇外文系,李永平也不例外。

沒有東西可以繼承,每個人都必須重新開始、自己開路。

大概在1988─89年前後,其時就讀台大中文系的我,在大馬青年社和幾位朋友,嘗試藉由訪談、小論文等方式初步整理已近而立的「大馬旅台文學」(從文學史角度,或視為「文學特區」)。思考如何突破馬華文學的存在困境,思索馬華文學的典律建構時,旅台幾個世代的文學實踐是最重要的參照。那是遠離馬華革命文學、馬華現實主義的意識型態桎梏之後,在相對自由的時空裡,接受新資源,自主發展起來的。除了星座和神州詩社那些寫作者之外,其他的受關注者都和文學獎有關──在民國台灣30年的文學盛世裡,不限國籍只看作品水平的文學獎是最重要的承認機制,得大獎也就意味著作品水平堪與此間佳作比肩。思考馬華文學典律時,不可能繞過它。

1992年《海東青》出版,九百多頁,反響卻不如預期。

那年,我在淡水唸碩士,寫了篇稍長的書評〈在遺忘的國度〉,連同之前寫的關於他的著作的評論,影印了給他寄上,隨函詢問一些問題,他也很客氣的回了兩封信,掃描件最近作為附錄收入高嘉謙編的《見山又是山:李永平研究》。 其中一封信針對我批評《海東青》的序(〈在遺忘的國度〉),他顯然頗不以為然:

顯然他認為那篇〈序〉裡存在著隱微表述,不過我還真的讀不出來。因此8年後寫〈李永平與民國〉(2011)時,重讀那篇不合時宜的〈《海東青》序〉,依然把它「當真」──它讀來不像是「幌子」,比較像是篇檄文,正經八百的,讀不出任何反諷的氣味。新版《海東青》把它拿掉了。我的判斷是,李永平一直是個僑生,他愛台灣這個民國(我稱之民國─台灣),而不是日本殖民帝國的子宮孵育的那個絕對親日的台灣。

在〈李永平與民國〉裡,我引以對照的,是2000年政黨輪替(民國在台灣再死了一次後)後陸續發表的、以「朱鴒」(李永平漫遊路上的倖存者)為受話人的抒情短篇,〈初遇蔣公〉之類的篇章。研討會上,講評人廖咸浩教授不同意我的看法,認為太簡單,他舉了部片名有列寧的電影,認為應該「正言若反」的處置,比較複雜有趣。

只是,我依然看不出那幾篇小說的「話中的話」,找不到表層敘述之外的、作者的「胸中丘壑」,不能刻意求深。就像那年(2011),在百年小說研討會上讀到詹閔旭的《海東青》論,他別出心裁的解釋說,那敘述者靳五是不可靠的敘述者。我的回應是,如果是的話,那不知道有多好,可以為小說增加幾多複雜度──可是我看不到任何有力的證據。我總覺得,李永平太認真了,他的小說裡沒有笑聲,就好比他筆下的婆羅洲森林,鳥和植物的種類過於稀少(這後一點倒是吳明益的發現)。

另一封信有這麼一段:

「神州」指我的〈神州:文化鄉愁與內在中國〉(1991初稿)(收於《馬華文學與中國性》)信中談的應是我論文比較枝蔓臃腫的早期版本,談《吉陵春秋》的那段文字後來應是被我自己刪掉,或移到別篇論文去了。函中也肯定了〈為什麼馬華文學〉對《吉陵春秋》的「別解」。

在〈為什麼馬華文學〉的第二節「李永平與『南洋』的對話」,指出「『南洋』是李永平出生、成長和長大後被他透過社會實踐(寫作《吉陵春秋》)所『遺棄』的世界」對照李永平前妻景小佩滿是激情的伴夫返鄉記(〈寫在《「海東青」之前──給永平〉)──這篇「返鄉記」狠狠打臉那些把《吉陵春秋》看做是「一個中國小鎮的塑像」的論者──可以清楚看出《吉陵春秋》藉由精細的書寫策略,把「南洋特性」刷洗得乾乾淨淨。擺在馬華文學的典律形成的脈絡中,這樣的案例當然很有趣。我的〈華文/中文:「失語的南方」與語言再造〉(1995)、〈馬華文學的醞釀期──從經典形成,言/文分離的角度重探馬華文學史的形成〉(1991)李永平都佔了重要的位置。他是中文最激進的實踐者,也可能是一向沒有作者的馬華文學的第一個作者。

獲頒第19屆國家文藝獎,對他來說意義非凡。這承認來得太晚。但有,總好過沒有。至少他很開心。雖然我也不知道這獎到底有多少份量。比較可惜的是,馬來西亞《星洲日報》的花蹤世界華文文學獎一直不肯頒給他,寧可一再頒給其實不需要它的人。給他,是雙贏,兩利。

被邊緣化後,在《吉陵春秋》、《海東青》中顯現的對小說本身的野心(小說的實驗性),卻似乎變淡了。實際上並沒有完成的《海東青》,它的整體構思到底是怎樣的(理應是頗具實驗性的),也不得而知了。但《海東青》(已完成的部分)開展並復活的那種古老的漫遊體──一個漫遊主體,一趟旅程,鉅細靡遺的雕鏤細節,特寫之;敘事減速,低度戲劇化。

那不得已而為之的漫遊體,根本的指涉了他自身的在場,及存有的樣態。然而,漫遊者在敘事中的在場讓它只能採用限制觀點,太意識到自己的浪子存有,學者式的認真讓那觀點不可能是不可靠敘事,因而限制了小說自身的可能性。於是乎自小說的深處發出的其實是一支清朗的、抒情詩的聲音──不管它出自靳五,少年永,還是那隻紅色的青春小鳥朱鴒──即便它覆蓋以數百萬計的漢字大軍。

漫遊體不止主導了他自己之後的幾部長篇,也多少影響了他的弟子門生如甘耀明、連明偉的說故事─認識世界的方式(《邦查女孩》、《蕃茄街游擊戰》、《青蚨子》) 。

蓋棺論定,《吉陵春秋》可能還是他文學上最高的成就。但《海東青》卻堪稱是個偉大的失敗,像一艘擱淺在沙漠上的巨大戰艦,赤金色的鏽光依然飄散著殺氣。《新俠女圖》則見證了他在自己的戰場上,奮戰至戟折力竭,血染戰袍。

3.

1993年通過那兩封信之後,我們就再也不曾聯絡,我也不曾動念探訪這位大隱於市的前輩。我們的小說觀相差太遠,我也早已過了能從前輩受教的年齡,也沒有甚麼問題想問他。我猜,我們這些後輩的作品他多半不會去看,更別說對話,或在文學史裡確立彼此的位置。

忘了是甚麼因緣,2012年10月,幾個同鄉相約到淡水去看看李永平,那是我居台26年第一次見到他。同行者有李有成老師、張貴興、張錦忠、高嘉謙和胡金倫。自東華退休多年、潛心寫作的他,那時大概剛動過心臟手術,心臟功能剩下不到一半。戒了煙酒,看起來比照片上的樣子瘦很多。他說華語的腔調和我們相當不同,比較戲劇化,有明顯的高低起伏。「像唱歌那樣。」王安憶曾如此形容南馬華人的華語,但我們身在其中,聽不出來。

那之後,在台北的同鄉的臉書時而會見到他的身影,及一些老朋友的臉孔。久而久之,還真的有些許同鄉會的意味。及至今年5月重病,遠親不如近鄰,比他小30歲那一代的子姪輩同鄉呵護尤多。2017/9 /24●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

延伸閱讀

李永平紀念專題 I 》曾珍珍:共創東華十年傳奇

編按: 小說家李永平(1947-2017)9月22日病逝於淡水馬偕醫院,享壽71歲。著有《吉陵春秋》、《海東青》、《朱鴒漫遊仙境》、《雨雪霏霏》、《大河盡頭... 閱讀更多

李永平紀念專題 IV 》連明偉:餘音

閱讀更多

李永平紀念專題 V 》林秀梅:恣意一生為文學

閱讀更多