➤戰爭從不在遠方

終戰80年的現在,生下來就在和平時期的我們,對戰爭其實一無所知。但面對臺海危機逐漸升高,俄烏戰事未息,每天我們都能多多少少感受到,彷彿難以計數的強力炸彈就在身邊倒數計時,讓人忍不住想問朋友:防災包準備好了嗎?

但更多時候,我又會沒什麼理由地樂觀想著,也許這些可怕的念頭都不會成真──就算過去發生過,不容抹煞,難道今天的我們都無法預防,為「最壞情況」按下停止鍵?

作為鍾愛歷史題材的閱讀者與書寫者,戰爭逼使人類在絕境展現本性和求生意志力,以及如何維持人的尊嚴,一直都是最吸引我的題材。但我也非常清楚,礙於有限的經歷(包括生理性別限制),我可能永遠也沒有辦法真正體會將所有人都捲入的戰爭,會有多麼複雜,人在其中想好好活下來,有多麼艱難。

這樣的題材還有很多具體的事物可以描繪,且須一再斟酌:例如逃難的人潮與疏導方案,濺血的駁火衝突,爾虞我詐的情報攻防,輿論的操弄運作,社會經濟秩序倫理崩潰,乃至握有決策權的高層勾心鬥角彷彿永不停歇的表演等等。要處理的材料極多,且彼此拉扯,要擔心露餡的地方也就愈多。

➤虛構盡頭的真實

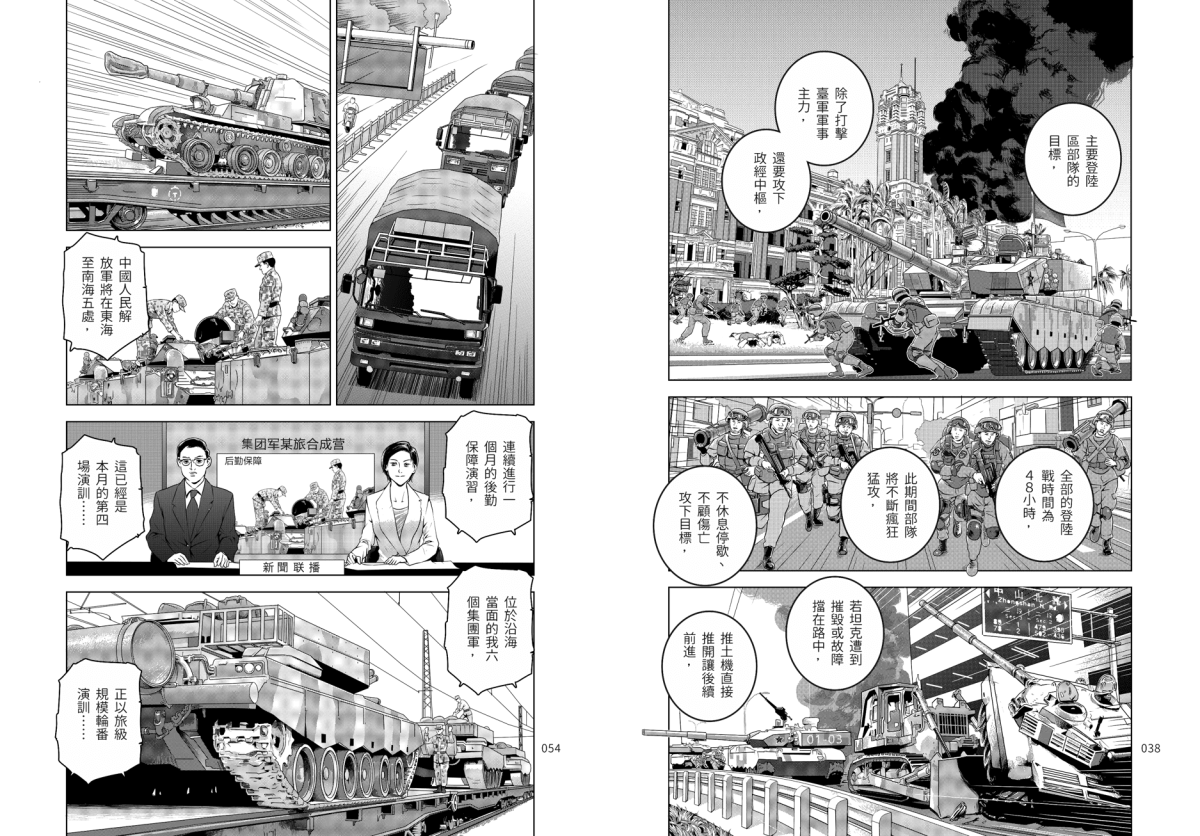

看到梁紹先《燃燒的西太平洋》滿滿的臺美中各種軍情、武器與政治情勢推演細節,我只有佩服:竟然能這樣呈現距離如此迫近,升斗小民不希望發生(卻非常可能隨時降臨)、更無從設想怎麼展開的戰事脈絡。

漫畫中,有不少當代國際政治人物輪番登場,突顯的是各自政治目的、文化與歷史的立場、觀點。執著或不可能驅散的權力幽魂,透過敘事裡的西太平洋戰場,展現了猙獰與自私的面貌。但書中也閃爍著信念與憂國感的光輝,還傳達了謀略與情報戰的敘事魅力:料敵機先、欺敵、將計就計、追蹤、誤判、逆轉等等。甚至邀請讀者一起鬥智──很可能一個錯誤的或自以為是的判斷,就可能賠上眾人乃至整個國家的命運。

就臺漫的題材來說,這部作品不只是軍武,在政治或者推理類型來說,都是相當少見的創作。以自身專業知識入畫,梁紹先可說是相當具代表性的例子。他過去的職業軍官經歷,以及對國際情勢、軍武科技發展的長期關注,都讓漫畫中的所有虛構情節、戰況的刻畫,擁有令人讚嘆的真實說服力(解放軍的戰情指揮部長這樣喔!?)。我們也得以看到,除了對於當下臺灣處境的擔憂,一位漫畫創作者對於知識材料與現實訊息的解析、化用,能推敲得多深刻,多有趣。前傳《星條旗下:燃燒的西太平洋起始篇》也值得合併閱讀。

我們還看見,漫畫家投入最大的心力做研究功課,最終也成了其他創作者的功課和收藏。

梁紹先作品《燃燒的西太平洋》。圖片提供/燎原出版

➤史實為體,虛構為用

戰爭題材或許是個比較極端的例子,畢竟有許多可能隨時失控──譬如《燃燒的西太平洋》的關鍵設定之一:無所不在的失控和控制(搶占主導權),或者各種欲望、立場互相傾軋、隨時翻轉的狀況。

然而,即使真實的歷史也未必是循著時間軸不分岔跑野馬的,更何況如今人們更容易懷疑,歷史材料也可能說謊,或者為特定的人或價值服務。但若從不同的角度思考,這是否正是敘事戲劇性的寶庫?

我常常在讀與寫時思考,歷史題材為什麼愈來愈常成為創作者的優先選擇?是因為經過一段漫長的時光距離,能更全面從容地理解?還是那些才幾十年便已太遙遠的人事物,反而有種類似異國的迷人情調?又或者是,那不得不消逝、失去的什麼,擾動了我們心底的缺憾?還是,我們在那些歷史材料中認出什麼,判斷絕對不該從記憶裡拋棄……

或許都是。同時我也感覺幸運,不論是小說或是漫畫,近年有愈來愈多「史實為體,虛構為用」的用心好作品陸續出版,從不同路徑,去思索那些「看不見並不代表不存在」的時代遺痕,曾經對於人們個人史的擾動。這些作品或幽默或嚴肅,不論是重新詮釋或蹈襲既定印象,它們觸及的,卻不約而同:發動戰爭、創造或毀棄歷史的是人;使用武器、被武器傷害和奪去所有的也是人。終究創作者希望完成的,仍是人的故事。

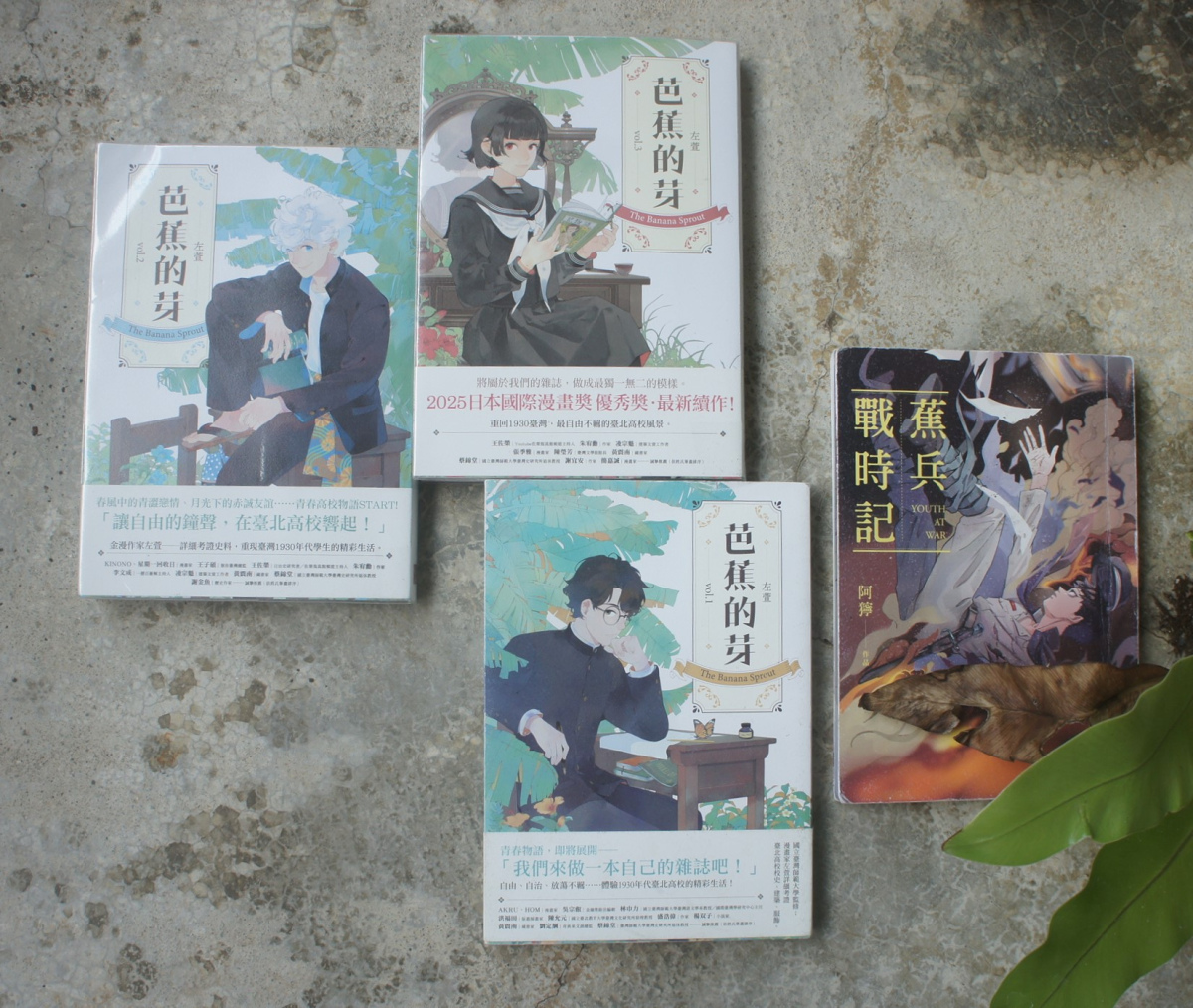

左萱作品《芭蕉的芽》以及阿獰作品《蕉兵戰時記》。兩部作品共有的「蕉」字,是指構成臺北高校校徽的蕉葉,象徵「勝利、正義、向上」。有幸在戰時「生徒兵」生涯中活下來的學生們,會在戰後同學會中自稱「蕉兵」,作為特殊的身分標記。圖片提供/丁名慶

人並不僅是時代或命運的被動棋子。我聯想到另外兩部以「人」或角色的自我覺醒作為主要關注,也做了大量扎實史料功課與講究呈現的臺漫作品:阿獰《蕉兵戰時記》和尚未完結的左萱《芭蕉的芽》。這兩部作品都是「臺北高校創校一百週年(2022)紀念作品」,臺北高校即臺灣總督府臺北高等學校,位於國立臺灣師範大學今址。兩部作品分別呈現不同時空下臺北高校學生的人生片段,《蕉兵戰時記》主要呈現個人面對戰爭時期的無力感與徬徨(其實當時的臺北都不能算是嚴格意義的直接戰場);《芭蕉的芽》則把時間往前推了十多年,著眼於1930年代高校生活的自由多彩,與追求文藝興趣的熱烈浪漫情懷。

在閱讀《蕉兵戰時記》時,我還想到一部相當特殊的日漫《cocoon繭》,可以一起看。許多作品中戰場主角或敘事觀點的男性面對的戰爭殘酷,不外乎死亡、傷殘或前途的毀滅;但對女性來說,殘酷有各種不同形式:肉體傷害,性的暴力,人際信任的動搖,或是對於「純潔」的信念挑戰等等。《cocoon繭》中出現的士兵(男性)全是模糊的白色影子──因為到了戰場上,男性就喪失了個體性;但纖細易感的女性面對的,卻是更加難以承受的世界。

《芭蕉的芽》的敘事主線始終放在「編出一本夢想中的文藝刊物」這樣浪漫的目標,充滿青春光輝,笑點層出不窮,並帶出那些身影一閃而逝的赫赫有名歷史人物彩蛋(教育家三澤糾、作家西川滿、張文環、呂赫若……)。表面上如常運作的校園,其實早已悄悄扭曲,幾乎每個人都必須經歷彼此或自我的審查、壓抑。

雖然這部作品的敘事時空距離戰爭降臨尚早(?),但我在閱讀時卻無法不後見之明地時感憂慮,那些充滿魅力的明朗有趣角色們,果真那麼遲鈍於終將到來的滿天火雨嗎?到時他們該怎麼辦?這似乎又連結回2025年我輩的無遠慮庸碌日常了嗎?但漫畫中那麼鮮烈的青春與自由,還是多少刺激著我反思:不論戰爭會不會來,我有沒有輕率蹉跎呢?

➤創作者的功課

要對歷史題材作品產生足夠的認同感,關鍵始終在「放對位置」──不該為了遷就劇情而刻意扭曲史實(再想辦法,多絞一些腦汁出來,讓兩邊都合理?),「大方向不出錯」(請自行玩味),還可以適當運用一些有趣的史實小細節,來突顯作品的背景時代,以及人物的性格特質。

有些對現代人來說可能有點奇怪的部分,反而很適合放進情節中。比方說《芭蕉的芽》開場時的「寮雨」(學生之間居高臨下對人灑尿的惡作劇),這類現代人覺得很怪異或骯髒的情節,反而很可以突出高校生放蕩不羈的個性。

漫畫的強項,是可以視覺化呈現,並由讀者自行決定暫留或前進的節奏──比影視化成本低、比文字更容易進入作品──但也因為如此,有時候會被讀者忽略其考證的強度之高。但所有的努力都不會白費,我知道有些優秀的創作者,他們極嚴謹地做了超級多研究,卻追求「不著痕跡」地呈現時代氛圍,認真的讀者反而會意外獲得近似解謎的樂趣,這讓我相當嚮往。

另一方面,不論是讀或寫歷史相關題材的作品,我自己會特別在意語言是不是能盡量還原當時的用法──這是我自己在進行創作,或日後與漫畫家合作時,比較會留意的地方。因為除了連續畫面,大家看漫畫時的視線移動就是跟著臺詞走的,好的臺詞相當重要。

藉由作品提供的各種設想,從真實材料中萃取驅動情節與人物行動的元素,是漫畫家,也是其他各類創作者的永恆挑戰。為了讓更多讀者在乎那些記憶與技藝,那麼等待著我們的真實未來,未必盡是如80年前晦澀暗沉的「未知」,而是可能種下某種新生的希望。至少我期待如此。●

《漫射報+》

國家漫畫博物館自籌備期起,過去以《漫射報》為名出版主題刊物,共發刊6期,編輯視角各有不同。國家漫畫博物館於2023年底正式落腳臺中,收穫著珍貴的回饋與善意,現在《漫射報+》重回舞臺.ᐟ .ᐟ 記錄籌備過程的多彩回憶,並將研究調查成果與圖像視野,持續與大家共享。

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「漫言堂》如果平行時空有漫天火雨」。

Tags:

漫畫家梁紹先虛擬「臺海戰爭開打」情節的作品《燃燒的西太平洋》。圖片提供/燎原出版

曾牽動全世界的二次大戰已落幕80年了,但相關的大量研究論述、報導與創作仍不斷問世。這段硝煙彌漫的文明傷痕持續成為人們不安、好奇與養分源頭的,是在戰爭中獲得的,或是付出、喪失的?過去臺漫在這方面的取材不算多,近年則迭有佳作。小說家李璐對這類作品開啟想像的路徑和呈現手法十分有興趣,閱讀過程總能獲得創作想法的啟發,也不免嗟嘆:怎麼戰爭就是無法真正絕跡?

➤戰爭從不在遠方

終戰80年的現在,生下來就在和平時期的我們,對戰爭其實一無所知。但面對臺海危機逐漸升高,俄烏戰事未息,每天我們都能多多少少感受到,彷彿難以計數的強力炸彈就在身邊倒數計時,讓人忍不住想問朋友:防災包準備好了嗎?

但更多時候,我又會沒什麼理由地樂觀想著,也許這些可怕的念頭都不會成真──就算過去發生過,不容抹煞,難道今天的我們都無法預防,為「最壞情況」按下停止鍵?

作為鍾愛歷史題材的閱讀者與書寫者,戰爭逼使人類在絕境展現本性和求生意志力,以及如何維持人的尊嚴,一直都是最吸引我的題材。但我也非常清楚,礙於有限的經歷(包括生理性別限制),我可能永遠也沒有辦法真正體會將所有人都捲入的戰爭,會有多麼複雜,人在其中想好好活下來,有多麼艱難。

這樣的題材還有很多具體的事物可以描繪,且須一再斟酌:例如逃難的人潮與疏導方案,濺血的駁火衝突,爾虞我詐的情報攻防,輿論的操弄運作,社會經濟秩序倫理崩潰,乃至握有決策權的高層勾心鬥角彷彿永不停歇的表演等等。要處理的材料極多,且彼此拉扯,要擔心露餡的地方也就愈多。

➤虛構盡頭的真實

看到梁紹先《燃燒的西太平洋》滿滿的臺美中各種軍情、武器與政治情勢推演細節,我只有佩服:竟然能這樣呈現距離如此迫近,升斗小民不希望發生(卻非常可能隨時降臨)、更無從設想怎麼展開的戰事脈絡。

漫畫中,有不少當代國際政治人物輪番登場,突顯的是各自政治目的、文化與歷史的立場、觀點。執著或不可能驅散的權力幽魂,透過敘事裡的西太平洋戰場,展現了猙獰與自私的面貌。但書中也閃爍著信念與憂國感的光輝,還傳達了謀略與情報戰的敘事魅力:料敵機先、欺敵、將計就計、追蹤、誤判、逆轉等等。甚至邀請讀者一起鬥智──很可能一個錯誤的或自以為是的判斷,就可能賠上眾人乃至整個國家的命運。

就臺漫的題材來說,這部作品不只是軍武,在政治或者推理類型來說,都是相當少見的創作。以自身專業知識入畫,梁紹先可說是相當具代表性的例子。他過去的職業軍官經歷,以及對國際情勢、軍武科技發展的長期關注,都讓漫畫中的所有虛構情節、戰況的刻畫,擁有令人讚嘆的真實說服力(解放軍的戰情指揮部長這樣喔!?)。我們也得以看到,除了對於當下臺灣處境的擔憂,一位漫畫創作者對於知識材料與現實訊息的解析、化用,能推敲得多深刻,多有趣。前傳《星條旗下:燃燒的西太平洋起始篇》也值得合併閱讀。

我們還看見,漫畫家投入最大的心力做研究功課,最終也成了其他創作者的功課和收藏。

➤史實為體,虛構為用

戰爭題材或許是個比較極端的例子,畢竟有許多可能隨時失控──譬如《燃燒的西太平洋》的關鍵設定之一:無所不在的失控和控制(搶占主導權),或者各種欲望、立場互相傾軋、隨時翻轉的狀況。

然而,即使真實的歷史也未必是循著時間軸不分岔跑野馬的,更何況如今人們更容易懷疑,歷史材料也可能說謊,或者為特定的人或價值服務。但若從不同的角度思考,這是否正是敘事戲劇性的寶庫?

我常常在讀與寫時思考,歷史題材為什麼愈來愈常成為創作者的優先選擇?是因為經過一段漫長的時光距離,能更全面從容地理解?還是那些才幾十年便已太遙遠的人事物,反而有種類似異國的迷人情調?又或者是,那不得不消逝、失去的什麼,擾動了我們心底的缺憾?還是,我們在那些歷史材料中認出什麼,判斷絕對不該從記憶裡拋棄……

或許都是。同時我也感覺幸運,不論是小說或是漫畫,近年有愈來愈多「史實為體,虛構為用」的用心好作品陸續出版,從不同路徑,去思索那些「看不見並不代表不存在」的時代遺痕,曾經對於人們個人史的擾動。這些作品或幽默或嚴肅,不論是重新詮釋或蹈襲既定印象,它們觸及的,卻不約而同:發動戰爭、創造或毀棄歷史的是人;使用武器、被武器傷害和奪去所有的也是人。終究創作者希望完成的,仍是人的故事。

人並不僅是時代或命運的被動棋子。我聯想到另外兩部以「人」或角色的自我覺醒作為主要關注,也做了大量扎實史料功課與講究呈現的臺漫作品:阿獰《蕉兵戰時記》和尚未完結的左萱《芭蕉的芽》。這兩部作品都是「臺北高校創校一百週年(2022)紀念作品」,臺北高校即臺灣總督府臺北高等學校,位於國立臺灣師範大學今址。兩部作品分別呈現不同時空下臺北高校學生的人生片段,《蕉兵戰時記》主要呈現個人面對戰爭時期的無力感與徬徨(其實當時的臺北都不能算是嚴格意義的直接戰場);《芭蕉的芽》則把時間往前推了十多年,著眼於1930年代高校生活的自由多彩,與追求文藝興趣的熱烈浪漫情懷。

在閱讀《蕉兵戰時記》時,我還想到一部相當特殊的日漫《cocoon繭》,可以一起看。許多作品中戰場主角或敘事觀點的男性面對的戰爭殘酷,不外乎死亡、傷殘或前途的毀滅;但對女性來說,殘酷有各種不同形式:肉體傷害,性的暴力,人際信任的動搖,或是對於「純潔」的信念挑戰等等。《cocoon繭》中出現的士兵(男性)全是模糊的白色影子──因為到了戰場上,男性就喪失了個體性;但纖細易感的女性面對的,卻是更加難以承受的世界。

《芭蕉的芽》的敘事主線始終放在「編出一本夢想中的文藝刊物」這樣浪漫的目標,充滿青春光輝,笑點層出不窮,並帶出那些身影一閃而逝的赫赫有名歷史人物彩蛋(教育家三澤糾、作家西川滿、張文環、呂赫若……)。表面上如常運作的校園,其實早已悄悄扭曲,幾乎每個人都必須經歷彼此或自我的審查、壓抑。

雖然這部作品的敘事時空距離戰爭降臨尚早(?),但我在閱讀時卻無法不後見之明地時感憂慮,那些充滿魅力的明朗有趣角色們,果真那麼遲鈍於終將到來的滿天火雨嗎?到時他們該怎麼辦?這似乎又連結回2025年我輩的無遠慮庸碌日常了嗎?但漫畫中那麼鮮烈的青春與自由,還是多少刺激著我反思:不論戰爭會不會來,我有沒有輕率蹉跎呢?

➤創作者的功課

要對歷史題材作品產生足夠的認同感,關鍵始終在「放對位置」──不該為了遷就劇情而刻意扭曲史實(再想辦法,多絞一些腦汁出來,讓兩邊都合理?),「大方向不出錯」(請自行玩味),還可以適當運用一些有趣的史實小細節,來突顯作品的背景時代,以及人物的性格特質。

有些對現代人來說可能有點奇怪的部分,反而很適合放進情節中。比方說《芭蕉的芽》開場時的「寮雨」(學生之間居高臨下對人灑尿的惡作劇),這類現代人覺得很怪異或骯髒的情節,反而很可以突出高校生放蕩不羈的個性。

漫畫的強項,是可以視覺化呈現,並由讀者自行決定暫留或前進的節奏──比影視化成本低、比文字更容易進入作品──但也因為如此,有時候會被讀者忽略其考證的強度之高。但所有的努力都不會白費,我知道有些優秀的創作者,他們極嚴謹地做了超級多研究,卻追求「不著痕跡」地呈現時代氛圍,認真的讀者反而會意外獲得近似解謎的樂趣,這讓我相當嚮往。

另一方面,不論是讀或寫歷史相關題材的作品,我自己會特別在意語言是不是能盡量還原當時的用法──這是我自己在進行創作,或日後與漫畫家合作時,比較會留意的地方。因為除了連續畫面,大家看漫畫時的視線移動就是跟著臺詞走的,好的臺詞相當重要。

藉由作品提供的各種設想,從真實材料中萃取驅動情節與人物行動的元素,是漫畫家,也是其他各類創作者的永恆挑戰。為了讓更多讀者在乎那些記憶與技藝,那麼等待著我們的真實未來,未必盡是如80年前晦澀暗沉的「未知」,而是可能種下某種新生的希望。至少我期待如此。●

《漫射報+》

國家漫畫博物館自籌備期起,過去以《漫射報》為名出版主題刊物,共發刊6期,編輯視角各有不同。國家漫畫博物館於2023年底正式落腳臺中,收穫著珍貴的回饋與善意,現在《漫射報+》重回舞臺.ᐟ .ᐟ 記錄籌備過程的多彩回憶,並將研究調查成果與圖像視野,持續與大家共享。

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「漫言堂》如果平行時空有漫天火雨」。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

延伸閱讀

漫射計畫》每一次創作,都是為宇宙多造一頁棲身的夢:第14屆金漫獎得主布里斯的內向探索獨旅

漫畫是載體、是傳播媒介,也屬於時代的光。2023年底國家漫畫博物館籌備處正式落腳臺中,東側園區率先開放,多樣化展覽召喚人們踏入園區。2025年起,籌備處以「漫射計畫」... 閱讀更多

漫射計畫》麥可周的機智租書店生活:一個人的漫畫文化社群實驗場「萬隆21號」

漫畫是載體、是傳播媒介,也屬於時代的光。2023年底國家漫畫博物館籌備處正式落腳臺中,東側園區率先開放,多樣化展覽召喚人們踏入園區。2025年起,籌備處以「漫射計畫」... 閱讀更多

走讀現場》自由,青春的歌詠:左萱X蔡錦堂走尋《芭蕉的芽》

編按:獲得2023年金漫獎肯定的《芭蕉的芽》,是漫畫家左萱以1930年代臺灣為背景的長篇漫畫,描述出身及個性截然不同的兩位臺北高校學生,共同創辦刊物的故事。... 閱讀更多