這麼傻的事,大概只有大學畢業製作才會這麼瘋狂,又或者是神明托夢,甚至是命中註定、非做不可的人生召喚。對大多數人來說,這樣的計畫或許是奢侈的衝動,但對黃靖懿與嚴芷婕而言,就像是早就刻在生命藍圖上的任務。

12年前,兩位21歲的設計系女孩,揹著相機與筆記本,用近一年的時間,走遍臺灣的大街小巷,探訪52位遍布全島的傳統工藝職人。她們訪談、拍照、繪圖、排版,全程親手完成,將一次畢業製作,變成了一趟專注且深刻的田野行腳,用青春的全部熱情,為這片土地的匠心留下影像與文字的見證。

讀《職人誌》,讓我想到顏水龍先生。100年前,他滿懷理想地向當時的臺灣總督府遞交「美術工藝學校計畫書」,希望能好好培養臺灣的工藝人才。雖然計畫未獲批准,總督府卻給了他一張全島火車通行證。他便踏上了臺灣史上第一次環島工藝調查,走進各地工藝聚落,與匠人面對面對話,記錄下器物、材料與製作過程的每一個細節。

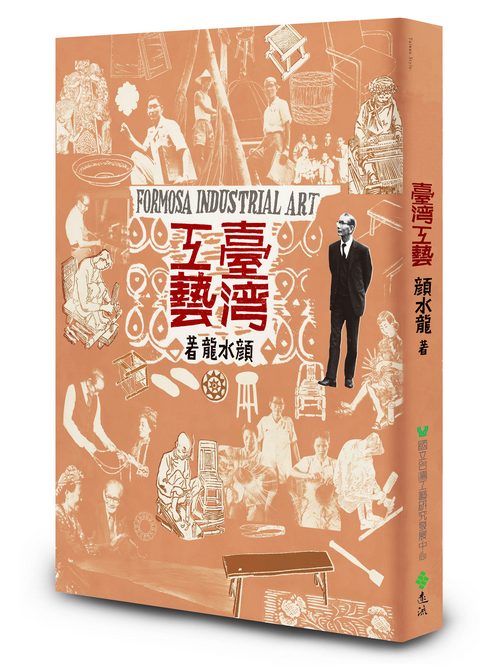

2016年重新出版的《臺灣工藝》

這段旅程最終匯聚成一本傳世的經典——《臺灣工藝》(1952年出版)。這本書既是臺灣第一本全面性的工藝產業調查,也是少數兼具田野深度與藝術美感的著作。

顏水龍用細緻的筆觸與插圖,記錄了當時臺灣各地工藝的類別、聚落、製作技法與工作情境,涵蓋陶瓷、竹木器、染織、金工、漆藝、原住民族工藝(當時稱為山地工藝)等,幾乎所有傳統工藝門類。插畫不只是輔助說明,更是藝術品級的圖像,讓人得以看見工藝的細節與美感。即使過了70餘年,依然沒有任何人或團隊能完成同等規模與深度的調查,可見其投入的熱情與毅力是多麼驚人。

不過,若《臺灣工藝》是從生產者視角出發的全景式紀錄,那麼《職人誌》更像是另一部文化經典——《民俗臺灣》的現代呼應。

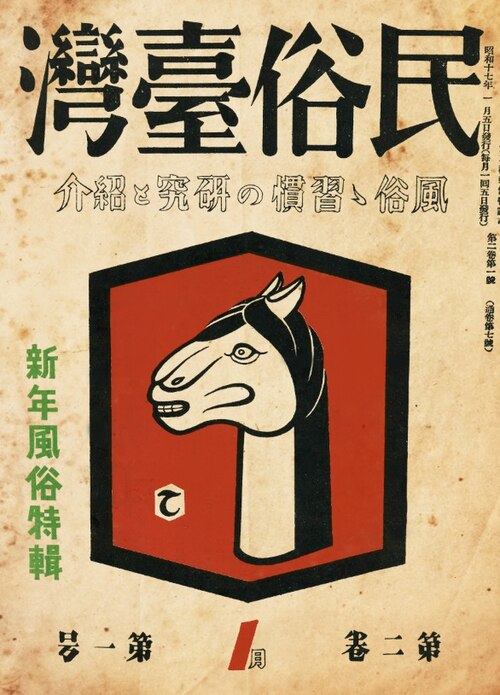

立石鐵臣設計的《民俗臺灣》封面(通卷第7號,昭和17年(1942)1月)。(圖源:維基)

《民俗臺灣》創刊於1941年,是日治時期極具代表性的民俗研究雜誌,聚焦於庶民生活、習俗、節慶、器物與傳說。它最大的特色,是透過生動的文字與圖像,忠實記錄日治時期臺灣的常民生活樣貌:街市攤販的炊煙、節慶的鬧熱、廚房的器皿、廟會的細節,彷彿翻開它,就能聞到那個時代的氣息。

其中重要的圖文記錄者之一,就是立石鐵臣。他在雜誌中負責的專欄是「民俗圖繪」,以細膩的線條與寫實的構圖捕捉人物與器物的神態。他的插圖兼具觀察力與現場感,不只是圖解,更像是凝結了當時生活空間與人情氛圍的「視覺檔案」,讓讀者隔著時空也能感受當下的場景。

相比之下,《職人誌》承襲了《民俗臺灣》在生活細節上的敏銳,但以更貼近當代的插畫風格與設計語言,加入了新世代的幽默與感知,尤其是臺灣人鍾愛的諧音梗。

立石鐵臣的畫筆讓我們回到80多年前的臺灣日常,而《職人誌》的圖像,則帶我們走進當下正在發生的工藝現場——兩者都真實鮮活地描繪著常民生活的樣貌,只是分別屬於不同的時代光景。

➤發掘好物好手藝,分享職人態度與情意

在《職人誌》裡,你會發現,採訪對象並不只是傳統工藝職人,還包括那些守護生活技藝、民俗手藝的人。他們或許不是做什麼大事業,但仍堅持在日常中延續著一種手感與精神。

這裡的「職人」,「職」不僅指工作上的專業,更隱含著跨越生命歷程的「執」念。那是一種縱使市場變遷、環境衰退,仍堅守的態度,是把時間、技藝與情感織進人生的長線。

雙手長年握著藺草,指節變形、皮膚龜裂,她依然笑著說:「香味會留在手心。」藺草香是她的日常,也是家鄉田野吹來的風。

為了愛情,他從遠方來到鶯歌,一待就是一生,把陶藝變成日常呼吸般的存在。泥土在他手裡不只是材料,而是他與妻子、與土地的深情連結。

在塑膠鞋充斥市場的年代,他仍堅持用手工雕出一雙雙木屐,只因相信「木頭會呼吸,穿的人會感覺到」。這份執念,是對雙腳舒適的呵護,也是對傳統生活節奏的守護。

他修的不只是家具,還是人們的回憶。每一次修復,都是與一段故事的重逢。他說:「舊家具的傷痕,就是時間給它的紋路,我只幫它重新站起來。」

漆要一層層上、一次次打磨,急不得、偷不得。即使市場不再追求這種工藝的細膩,他依舊遵循古法,因為「漆器不只是物品,是時間的化身」。

一顆蛋殼的厚度不到0.4毫米,他卻能在上面刻出繁複的圖案。稍有不慎就全盤皆毀,但他說:「失敗一百次也不算什麼,只要成功一次,那就是永遠。」

➤如職人般的調查精神,以現代語彙傳遞技法與記憶

書中還有一個令人會心一笑的單元「報乎恁知」。短短幾行文字,卻能讓人獲得許多可以和朋友分享的內容。這些小知識,看似輕巧,實際上是許多職人經年累月、甚至幾代人累積的內隱智慧。

透過這樣的小小文化科普,讀者不只學到知識,更碰觸到職人生命中最核心的經驗與觀念。這不禁讓人懷疑這兩位作者是從《民俗臺灣》的時代轉世而來,用屬於當代的語言與圖像,把時代的生活細節和文化記憶保存下來。

做為「台灣工藝美術學校」的創辦人,我深知工藝的傳承,不只是技術的延續,更是情感的傳遞。職人的執念,多半來自對家族、土地與生活方式的深情依附。當我們在讀《職人誌》時,看到的不只是技法的保存,而是這些情感如何跨越世代,被轉譯、被延續。

書中的每一則職人故事,都是刻畫臺灣文化的小歷史。當我們把這些故事放進大歷史的脈絡中時,會讓我們對這片土地上發生的人事物,產生一種彷如進入「多元宇宙」般的認識:在不同時空與地域的日常中,文化以無數細流的方式流動、交會、沉澱。

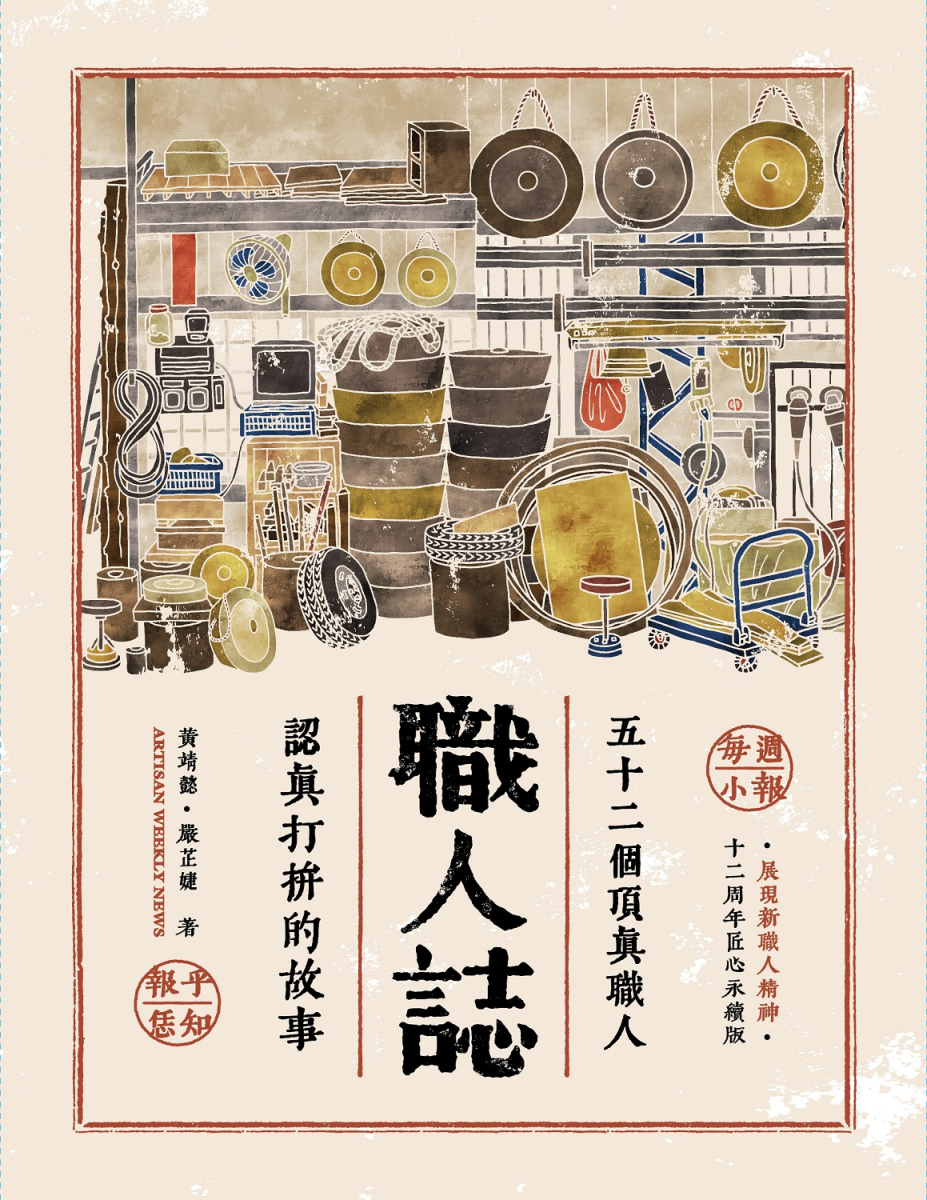

《職人誌》初版出版於2013年,立刻獲得多項大獎肯定,成為年輕人認識臺灣傳統工藝的入門書。如今12年過去,作者重新修訂,補上這些年來職人的新動態,讓這本書的生命延續下去。它不只是一本書,更像是一份給下一代的備忘錄,提醒我們什麼是臺灣精神,什麼是職人精神。

工藝是一條漫長的路。顏水龍用火車票走了一圈臺灣,立石鐵臣用畫筆捕捉了民俗生活的神態,黃靖懿與嚴芷婕則用插畫與文字走了一圈臺灣。這條路不會結束,因為還有更多人會接棒,用不同的方式繼續報乎恁知、報乎咱知。

我相信,當你闔上這本書時,心裡會像我一樣,升起一種奇妙的感覺:原來,熱情可以這麼具體地被看見;原來,一本書也能像一張火車票,帶你去遇見那些一生都在「頂真」生活的人。●

|

職人誌(12周年匠心永續版) 職人誌(12周年匠心永續版)

作者:黃靖懿, 嚴芷婕

出版:遠流出版

定價:499元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:

黃靖懿

1991年出生於花蓮,在新竹成長,畢業於輔仁大學應用美術系視覺傳達設計組。在新竹女中就讀時發現自己對設計的喜愛,經過大學四年的學習,對設計的熱情更加執著堅定。2013年初踏入設計職場,在展場視覺規劃、排版編輯、品牌規劃、包裝設計、插畫等領域多方歷練,2019年獨當一面開始經營個人工作室「Ching Design Studio」,作品案型多元,認為一位優秀的設計者應該理性與感性兼具,且能融合自身的生活美感去體現在作品之中。

嚴芷婕

1991年生,台北人,畢業於輔仁大學應用美術系視覺傳達設計組,2016年前往英國金斯頓大學攻讀插畫碩士。曾任職雜誌美術編輯和網漫美術編輯,熱愛插畫,作品風格明亮、逗趣、溫暖,用色多為鮮豔,偏好複雜的構圖以及科普類別的題材,著重手感線條表現,喜歡把角色臉頰畫得圓潤討喜。作品可見於兒童刊物和青少年書籍等,並經營IG插畫帳號Salt & Finger(@fingerfroger),分享各式各樣的創作嘗試和想像。

|

Tags:

編按:以精美插圖、簡潔文字的週報形式,呈現走訪52位臺灣各地手工藝職人的《職人誌》,2013年出版後獲得許多獎項肯定。當時本書作者黃靖懿、嚴芷婕初踏入設計產業,12年後兩人已各自成為獨當一面的設計師與插畫家,並將《職人誌》重新修訂,近日即將上市。

台灣工藝美術學校創辦人陳明輝為新版《職人誌》撰寫推薦文,以臺灣工藝之父顏水龍自日治時期啟始的本土工藝調查,以及《民俗臺灣》雜誌採集記錄日常風俗器物,串連《職人誌》的時代意義。本刊搶先刊登,以饗讀者。

這麼傻的事,大概只有大學畢業製作才會這麼瘋狂,又或者是神明托夢,甚至是命中註定、非做不可的人生召喚。對大多數人來說,這樣的計畫或許是奢侈的衝動,但對黃靖懿與嚴芷婕而言,就像是早就刻在生命藍圖上的任務。

12年前,兩位21歲的設計系女孩,揹著相機與筆記本,用近一年的時間,走遍臺灣的大街小巷,探訪52位遍布全島的傳統工藝職人。她們訪談、拍照、繪圖、排版,全程親手完成,將一次畢業製作,變成了一趟專注且深刻的田野行腳,用青春的全部熱情,為這片土地的匠心留下影像與文字的見證。

讀《職人誌》,讓我想到顏水龍先生。100年前,他滿懷理想地向當時的臺灣總督府遞交「美術工藝學校計畫書」,希望能好好培養臺灣的工藝人才。雖然計畫未獲批准,總督府卻給了他一張全島火車通行證。他便踏上了臺灣史上第一次環島工藝調查,走進各地工藝聚落,與匠人面對面對話,記錄下器物、材料與製作過程的每一個細節。

這段旅程最終匯聚成一本傳世的經典——《臺灣工藝》(1952年出版)。這本書既是臺灣第一本全面性的工藝產業調查,也是少數兼具田野深度與藝術美感的著作。

顏水龍用細緻的筆觸與插圖,記錄了當時臺灣各地工藝的類別、聚落、製作技法與工作情境,涵蓋陶瓷、竹木器、染織、金工、漆藝、原住民族工藝(當時稱為山地工藝)等,幾乎所有傳統工藝門類。插畫不只是輔助說明,更是藝術品級的圖像,讓人得以看見工藝的細節與美感。即使過了70餘年,依然沒有任何人或團隊能完成同等規模與深度的調查,可見其投入的熱情與毅力是多麼驚人。

不過,若《臺灣工藝》是從生產者視角出發的全景式紀錄,那麼《職人誌》更像是另一部文化經典——《民俗臺灣》的現代呼應。

《民俗臺灣》創刊於1941年,是日治時期極具代表性的民俗研究雜誌,聚焦於庶民生活、習俗、節慶、器物與傳說。它最大的特色,是透過生動的文字與圖像,忠實記錄日治時期臺灣的常民生活樣貌:街市攤販的炊煙、節慶的鬧熱、廚房的器皿、廟會的細節,彷彿翻開它,就能聞到那個時代的氣息。

其中重要的圖文記錄者之一,就是立石鐵臣。他在雜誌中負責的專欄是「民俗圖繪」,以細膩的線條與寫實的構圖捕捉人物與器物的神態。他的插圖兼具觀察力與現場感,不只是圖解,更像是凝結了當時生活空間與人情氛圍的「視覺檔案」,讓讀者隔著時空也能感受當下的場景。

相比之下,《職人誌》承襲了《民俗臺灣》在生活細節上的敏銳,但以更貼近當代的插畫風格與設計語言,加入了新世代的幽默與感知,尤其是臺灣人鍾愛的諧音梗。

立石鐵臣的畫筆讓我們回到80多年前的臺灣日常,而《職人誌》的圖像,則帶我們走進當下正在發生的工藝現場——兩者都真實鮮活地描繪著常民生活的樣貌,只是分別屬於不同的時代光景。

➤發掘好物好手藝,分享職人態度與情意

在《職人誌》裡,你會發現,採訪對象並不只是傳統工藝職人,還包括那些守護生活技藝、民俗手藝的人。他們或許不是做什麼大事業,但仍堅持在日常中延續著一種手感與精神。

這裡的「職人」,「職」不僅指工作上的專業,更隱含著跨越生命歷程的「執」念。那是一種縱使市場變遷、環境衰退,仍堅守的態度,是把時間、技藝與情感織進人生的長線。

雙手長年握著藺草,指節變形、皮膚龜裂,她依然笑著說:「香味會留在手心。」藺草香是她的日常,也是家鄉田野吹來的風。

為了愛情,他從遠方來到鶯歌,一待就是一生,把陶藝變成日常呼吸般的存在。泥土在他手裡不只是材料,而是他與妻子、與土地的深情連結。

在塑膠鞋充斥市場的年代,他仍堅持用手工雕出一雙雙木屐,只因相信「木頭會呼吸,穿的人會感覺到」。這份執念,是對雙腳舒適的呵護,也是對傳統生活節奏的守護。

他修的不只是家具,還是人們的回憶。每一次修復,都是與一段故事的重逢。他說:「舊家具的傷痕,就是時間給它的紋路,我只幫它重新站起來。」

漆要一層層上、一次次打磨,急不得、偷不得。即使市場不再追求這種工藝的細膩,他依舊遵循古法,因為「漆器不只是物品,是時間的化身」。

一顆蛋殼的厚度不到0.4毫米,他卻能在上面刻出繁複的圖案。稍有不慎就全盤皆毀,但他說:「失敗一百次也不算什麼,只要成功一次,那就是永遠。」

➤如職人般的調查精神,以現代語彙傳遞技法與記憶

書中還有一個令人會心一笑的單元「報乎恁知」。短短幾行文字,卻能讓人獲得許多可以和朋友分享的內容。這些小知識,看似輕巧,實際上是許多職人經年累月、甚至幾代人累積的內隱智慧。

透過這樣的小小文化科普,讀者不只學到知識,更碰觸到職人生命中最核心的經驗與觀念。這不禁讓人懷疑這兩位作者是從《民俗臺灣》的時代轉世而來,用屬於當代的語言與圖像,把時代的生活細節和文化記憶保存下來。

做為「台灣工藝美術學校」的創辦人,我深知工藝的傳承,不只是技術的延續,更是情感的傳遞。職人的執念,多半來自對家族、土地與生活方式的深情依附。當我們在讀《職人誌》時,看到的不只是技法的保存,而是這些情感如何跨越世代,被轉譯、被延續。

書中的每一則職人故事,都是刻畫臺灣文化的小歷史。當我們把這些故事放進大歷史的脈絡中時,會讓我們對這片土地上發生的人事物,產生一種彷如進入「多元宇宙」般的認識:在不同時空與地域的日常中,文化以無數細流的方式流動、交會、沉澱。

《職人誌》初版出版於2013年,立刻獲得多項大獎肯定,成為年輕人認識臺灣傳統工藝的入門書。如今12年過去,作者重新修訂,補上這些年來職人的新動態,讓這本書的生命延續下去。它不只是一本書,更像是一份給下一代的備忘錄,提醒我們什麼是臺灣精神,什麼是職人精神。

工藝是一條漫長的路。顏水龍用火車票走了一圈臺灣,立石鐵臣用畫筆捕捉了民俗生活的神態,黃靖懿與嚴芷婕則用插畫與文字走了一圈臺灣。這條路不會結束,因為還有更多人會接棒,用不同的方式繼續報乎恁知、報乎咱知。

我相信,當你闔上這本書時,心裡會像我一樣,升起一種奇妙的感覺:原來,熱情可以這麼具體地被看見;原來,一本書也能像一張火車票,帶你去遇見那些一生都在「頂真」生活的人。●

作者:黃靖懿, 嚴芷婕

出版:遠流出版

定價:499元

【內容簡介➤】

作者簡介:

黃靖懿

1991年出生於花蓮,在新竹成長,

嚴芷婕

1991年生,台北人,

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

延伸閱讀

話題》手感復興的時代,重讀台灣工藝之父的策書

*** 閱讀更多

走讀台灣》運用稻草編織,教兒童繪本裡的故事

2019年的世界閱讀日以「走讀台灣」為主題,最大特色是:有景點,有路線,還有書單。... 閱讀更多

話題》職人精神就是毛越多越好:《師徒百景》的非血緣傳承

閱讀更多