溫泠的短篇小說集《沒有女人的女人們》,書名自然會聯想到村上春樹的《沒有女人的男人們》。村上春樹曾在自序中提到,他是以海明威的短篇集《沒有女人的男人》為「柱子」,圍繞而寫出一系列小說,而溫泠的小說集,再次敲響這根柱子。

在新書分享會上,作者溫泠與作家張亦絢展開對談,談起各種「沒有」——沒有被理解的女性、同志文學中沒有被照亮的陰影、性別二元下沒有被正視的歷史。女人的被迫缺席,溫泠要以小說敲出回聲。

➤從海明威、村上春樹,到溫泠的「沒有女人」 2022年,溫泠觀看濱口竜介執導的電影《在車上》(Drive My Car

溫泠以「沒有女人的女人們」作為母題,透過7篇短篇小說與《沒有女人的男人們》展開對話。其中,有作品呼應村上春樹的「背叛」主題,描寫異性婚姻裡的同志第三者;也有向海明威致敬的作品,與〈白象般的山丘〉(Hills Like White Elephants

張亦絢回想起第一次讀溫泠的小說時,忍不住大力稱讚。她說,溫泠的作品展現了文學一個非常重要的力量:對迫切議題即時回應。她笑著打趣:「嬰兒掉在地上,三年後再去抱起來,已經沒有意義了。」在她看來,作家能將自身思考化為作品,以文學與社會對話,回應當下的迫切問題,這一點格外重要。而且,為女性、同志或跨性別群體書寫的小說仍相對稀少,《沒有女人的女人們》因此更顯得可貴和必要。

➤陰影中的敲擊聲:此處「有人在警覺」 「文學或小說有一個很大的作用是,讓你以為你沒有在思考時,你已經在思考。」張亦絢認為小說語言並非對現實的再現,而更像是敲擊出一種聲音,提醒讀者此處「有人在警覺」。精彩的小說中,作者或角色很常說出反話,或說出不該說的話,所拉扯出的語言張力,正正透出那些被迴避掉、被壓抑、被悶住的東西。而她特別喜歡書中〈沒有女人的女人〉:「這是一篇大膽且具爭議性的小說,完全不走捷徑、不懶惰,我非常非常喜歡。」

溫泠回憶,自己在創作這篇小說時確實感到戰戰兢兢,像是在走鋼索。她以一個被迫結婚生子的女同志所生下的女兒作小說的敍事者,寫出母愛的缺席和匱乏。她分享,在做田野調查的時候發現,1980年代同志運動脈絡下的母親形象,往往被描繪得正面、愛孩子。溫泠不禁困惑,不得已要和異性結婚,真的只有陽光的一面嗎?於是她嘗試去書寫「陰影」,她也承認,這樣的探索充滿驚險,因為她擔心有人會排斥,甚至拒絕看見影子的存在。

張亦絢認為《沒有女人的女人們》有承繼到像凱特・蕭邦(Kate Chopin)的珍貴傳統:作品中「義無反顧」的姿態。而溫泠「不到冷冽,潤澤也寡」的寫作風格,也讓她想起香港作家西西的早期作品,她指出,這並列是一種高度讚賞。溫泠的小說已經不只呈現出第一代同志的自我認同,更包括與下一代、家庭、社會的互動與衝突,觸及更寛闊的同志文化面向。

➤當歷史錯認了「她」 性別拓寛的必要 張亦絢進一步延伸在推薦序中提出的「性別拓寬」概念,這概念早在社會運動中已有討論,性別拓寬的核心,是對傳統「男女二元」性別系統的質疑,以此鬆動性別的邊界。

張亦絢舉出一則醫學史案例:詹姆斯・貝里(James Barry, 1792–1865),一位19 世紀大英帝國的軍醫,以男性身份行醫數十年,死後才被發現「他」其實為女性,本名為瑪格麗特・安・巴克利(Margaret Ann Bulkley),在那年代為了從醫而扮成男性。當時她的身份若未被發現,歷史或許會將他永遠記錄為「男性醫師」,這個案例揭示了歷史的可疑性:多少「男性」偉業背後,可能潛藏了跨越性別邊界的存在?

張亦絢認為「性別拓寬」的問題是非常嚴肅,且必須對抗性別二元的壓縮。她分享了從《如何考古,怎樣思考:性別觀點如何撼動考古學》所讀到的事實,這世界上即使以最保守估算,也至少有百分之一的人口,其生殖器官無法以簡單男女二元分類:「我們不能碰到不符合簡單二元分類標準的人,就直接說他們是「異常」、不算數。統計學上罕見的個體,仍然是活生生存在的人,況且說某些人正常、某些人異常,這根本不是生物學,而是意識形態。」

她主張,二元系統並非天然,而是長時間的政治與歷史產物,她不認為要完全拋棄沿用以久的二元分類法,但也必須承認它的局限。她認為應該要另闢一條軌道,建立起「雙軌制」,容納不被二元分類涵蓋的生命經驗,才可避免不符二元分類便被割除的錯誤判斷。

「性別拓寬不是一個禮貌的姿態,而是一種嚴謹的精神。」它要求我們重新審視人類經驗的複雜性,並為那些被忽視的生命,保留足夠的空間。

➤跨越性別與時空的縫隙 溫泠朗讀了短篇小說〈丈夫〉的選段,並分享其靈感來源,是以歷史人物Charles Hamilton為原型。溫泠當時偶然讀到18世紀歐洲社會中,許多女性選擇扮作男性生活,甚至娶妻成家,事業有成,而且並非人人都被識破。正如張亦絢的分享,溫泠也意識到跨性別並非現代才出現的,而是長久存在於歷史之中,這些歷史材料,成了她創作的源泉。

〈丈夫〉設定於十八世紀的英國,小說描寫一名女性以男性身份生活、娶妻成家,卻最終被妻子揭露身份,遭控猥褻罪。小說以交錯的手法展示法庭審判的過程,同時深入描繪主角扮作男性時的掙扎。溫泠在書寫時,更關注的是,當社會對女性的排斥與規訓過於嚴苛,那些無法符合傳統性別期待的女性,如何以一己之力,奮力敲開縫隙,就為了活下去。

Charles Hamilton原名Mary Hamilton,這幅插圖描繪了 Hamilton因流浪罪被鞭刑的場景。(圖源:wikipedia)

在《沒有女人的女人們》中,最後一篇〈木棉〉也同時呼應書封上的木綿花。溫泠在最初構思小說時,是想回應「免術換證」的跨性別族群,她曾一度苦思小說角色的性別與結尾,「現實已經夠苦了,」她說,「如果再把它寫得苦不堪言,我自己都下不了筆。」最終,〈木棉〉以「女跨男」跨性別者的伴侶作敍事者,書寫她面對伴侶進行性別重置的手術時,要如何重新定義自己。

「知瑾的胸口,確實,已經是平坦的了。替知瑾擦拭後背的時候,她的手不自覺地輕輕顫抖,像是身體裡有甚麼正劇烈地起伏,無法壓抑,無法平靜。」

在研究相關資料的過程中,溫泠發現不少人面臨類似困惑,面對伴侶的身份轉換,陪伴者本身也承受巨大考驗。不僅是對自我認同的一再拷問,原有的「我喜歡同性」的情感根基,往往因此受到動搖,還要面對群體內部的壓力:「既然你是女同志,為什麼要和一個認同為男性的人在一起?」

〈木棉〉並未給出明確答案,而是呈現一種嘗試的姿態,試著去調適,試著探索愛情與身份的可能性。對此,張亦絢表示,她相信讀者在閱讀時仍會感到困惑,然而這正是溫泠小說的價值所在:「重要的是先給這些問題一個存在的空間。」

很多事情無法立刻得到最好的解答,但溫泠勇於把這些模糊、曖昧、懸而未決的處境,以小說的形式攤開來,邀請讀者進入思索,「這就是這本小說的重要性所在。」●

沒有女人的女人們 內容簡介➤ 】

作者簡介:溫泠

本名高慧倩。一九九四年生,政大英文系畢,現為自由譯者、文字工作者。著有小說《傷後》、短篇小說集《讓我為妳寫一篇小說》、中篇小說《最好的時光》。

Tags:

溫泠的短篇小說集《沒有女人的女人們》,書名自然會聯想到村上春樹的《沒有女人的男人們》。村上春樹曾在自序中提到,他是以海明威的短篇集《沒有女人的男人》為「柱子」,圍繞而寫出一系列小說,而溫泠的小說集,再次敲響這根柱子。

在新書分享會上,作者溫泠與作家張亦絢展開對談,談起各種「沒有」——沒有被理解的女性、同志文學中沒有被照亮的陰影、性別二元下沒有被正視的歷史。女人的被迫缺席,溫泠要以小說敲出回聲。

➤從海明威、村上春樹,到溫泠的「沒有女人」

2022年,溫泠觀看濱口竜介執導的電影《在車上》(Drive My Car)後,重讀了村上的《沒有女人的男人們》,她深感神奇:「小說裡有許多女人,但她們從未被真正理解,只是被一廂情願地想像。」因此,她又回頭讀海明威,發現雖然海明威筆下多是硬朗的男性,不需要女人,但偶爾現身的女性角色仍擁有自己的聲音。

溫泠以「沒有女人的女人們」作為母題,透過7篇短篇小說與《沒有女人的男人們》展開對話。其中,有作品呼應村上春樹的「背叛」主題,描寫異性婚姻裡的同志第三者;也有向海明威致敬的作品,與〈白象般的山丘〉(Hills Like White Elephants)形成互文。整部小說集呈現了多元而立體的女性經驗:包括女同志的情慾、開放式關係的探索,以及對「免術換證」(跨性別者無需接受性別重置的手術即可更改身分證性別)議題的回應。

張亦絢回想起第一次讀溫泠的小說時,忍不住大力稱讚。她說,溫泠的作品展現了文學一個非常重要的力量:對迫切議題即時回應。她笑著打趣:「嬰兒掉在地上,三年後再去抱起來,已經沒有意義了。」在她看來,作家能將自身思考化為作品,以文學與社會對話,回應當下的迫切問題,這一點格外重要。而且,為女性、同志或跨性別群體書寫的小說仍相對稀少,《沒有女人的女人們》因此更顯得可貴和必要。

➤陰影中的敲擊聲:此處「有人在警覺」

「文學或小說有一個很大的作用是,讓你以為你沒有在思考時,你已經在思考。」張亦絢認為小說語言並非對現實的再現,而更像是敲擊出一種聲音,提醒讀者此處「有人在警覺」。精彩的小說中,作者或角色很常說出反話,或說出不該說的話,所拉扯出的語言張力,正正透出那些被迴避掉、被壓抑、被悶住的東西。而她特別喜歡書中〈沒有女人的女人〉:「這是一篇大膽且具爭議性的小說,完全不走捷徑、不懶惰,我非常非常喜歡。」

溫泠回憶,自己在創作這篇小說時確實感到戰戰兢兢,像是在走鋼索。她以一個被迫結婚生子的女同志所生下的女兒作小說的敍事者,寫出母愛的缺席和匱乏。她分享,在做田野調查的時候發現,1980年代同志運動脈絡下的母親形象,往往被描繪得正面、愛孩子。溫泠不禁困惑,不得已要和異性結婚,真的只有陽光的一面嗎?於是她嘗試去書寫「陰影」,她也承認,這樣的探索充滿驚險,因為她擔心有人會排斥,甚至拒絕看見影子的存在。

張亦絢認為《沒有女人的女人們》有承繼到像凱特・蕭邦(Kate Chopin)的珍貴傳統:作品中「義無反顧」的姿態。而溫泠「不到冷冽,潤澤也寡」的寫作風格,也讓她想起香港作家西西的早期作品,她指出,這並列是一種高度讚賞。溫泠的小說已經不只呈現出第一代同志的自我認同,更包括與下一代、家庭、社會的互動與衝突,觸及更寛闊的同志文化面向。

➤當歷史錯認了「她」 性別拓寛的必要

張亦絢進一步延伸在推薦序中提出的「性別拓寬」概念,這概念早在社會運動中已有討論,性別拓寬的核心,是對傳統「男女二元」性別系統的質疑,以此鬆動性別的邊界。

張亦絢舉出一則醫學史案例:詹姆斯・貝里(James Barry, 1792–1865),一位19 世紀大英帝國的軍醫,以男性身份行醫數十年,死後才被發現「他」其實為女性,本名為瑪格麗特・安・巴克利(Margaret Ann Bulkley),在那年代為了從醫而扮成男性。當時她的身份若未被發現,歷史或許會將他永遠記錄為「男性醫師」,這個案例揭示了歷史的可疑性:多少「男性」偉業背後,可能潛藏了跨越性別邊界的存在?

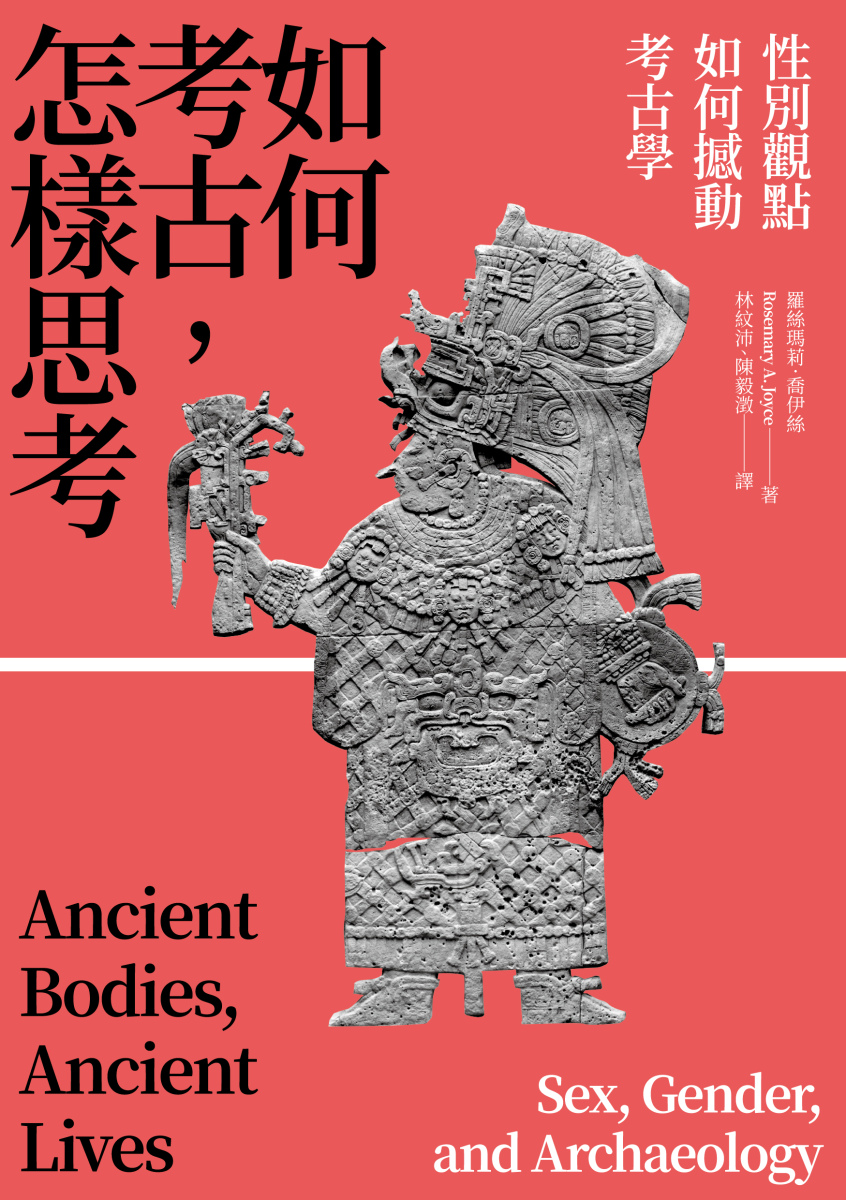

張亦絢認為「性別拓寬」的問題是非常嚴肅,且必須對抗性別二元的壓縮。她分享了從《如何考古,怎樣思考:性別觀點如何撼動考古學》所讀到的事實,這世界上即使以最保守估算,也至少有百分之一的人口,其生殖器官無法以簡單男女二元分類:「我們不能碰到不符合簡單二元分類標準的人,就直接說他們是「異常」、不算數。統計學上罕見的個體,仍然是活生生存在的人,況且說某些人正常、某些人異常,這根本不是生物學,而是意識形態。」

她主張,二元系統並非天然,而是長時間的政治與歷史產物,她不認為要完全拋棄沿用以久的二元分類法,但也必須承認它的局限。她認為應該要另闢一條軌道,建立起「雙軌制」,容納不被二元分類涵蓋的生命經驗,才可避免不符二元分類便被割除的錯誤判斷。

「性別拓寬不是一個禮貌的姿態,而是一種嚴謹的精神。」它要求我們重新審視人類經驗的複雜性,並為那些被忽視的生命,保留足夠的空間。

➤跨越性別與時空的縫隙

溫泠朗讀了短篇小說〈丈夫〉的選段,並分享其靈感來源,是以歷史人物Charles Hamilton為原型。溫泠當時偶然讀到18世紀歐洲社會中,許多女性選擇扮作男性生活,甚至娶妻成家,事業有成,而且並非人人都被識破。正如張亦絢的分享,溫泠也意識到跨性別並非現代才出現的,而是長久存在於歷史之中,這些歷史材料,成了她創作的源泉。

〈丈夫〉設定於十八世紀的英國,小說描寫一名女性以男性身份生活、娶妻成家,卻最終被妻子揭露身份,遭控猥褻罪。小說以交錯的手法展示法庭審判的過程,同時深入描繪主角扮作男性時的掙扎。溫泠在書寫時,更關注的是,當社會對女性的排斥與規訓過於嚴苛,那些無法符合傳統性別期待的女性,如何以一己之力,奮力敲開縫隙,就為了活下去。

在《沒有女人的女人們》中,最後一篇〈木棉〉也同時呼應書封上的木綿花。溫泠在最初構思小說時,是想回應「免術換證」的跨性別族群,她曾一度苦思小說角色的性別與結尾,「現實已經夠苦了,」她說,「如果再把它寫得苦不堪言,我自己都下不了筆。」最終,〈木棉〉以「女跨男」跨性別者的伴侶作敍事者,書寫她面對伴侶進行性別重置的手術時,要如何重新定義自己。

「知瑾的胸口,確實,已經是平坦的了。替知瑾擦拭後背的時候,她的手不自覺地輕輕顫抖,像是身體裡有甚麼正劇烈地起伏,無法壓抑,無法平靜。」

──〈木棉〉

在研究相關資料的過程中,溫泠發現不少人面臨類似困惑,面對伴侶的身份轉換,陪伴者本身也承受巨大考驗。不僅是對自我認同的一再拷問,原有的「我喜歡同性」的情感根基,往往因此受到動搖,還要面對群體內部的壓力:「既然你是女同志,為什麼要和一個認同為男性的人在一起?」

〈木棉〉並未給出明確答案,而是呈現一種嘗試的姿態,試著去調適,試著探索愛情與身份的可能性。對此,張亦絢表示,她相信讀者在閱讀時仍會感到困惑,然而這正是溫泠小說的價值所在:「重要的是先給這些問題一個存在的空間。」

很多事情無法立刻得到最好的解答,但溫泠勇於把這些模糊、曖昧、懸而未決的處境,以小說的形式攤開來,邀請讀者進入思索,「這就是這本小說的重要性所在。」●

作者:溫泠

出版:二○四六出版

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:溫泠

本名高慧倩。一九九四年生,政大英文系畢,現為自由譯者、文字工作者。著有小說《傷後》、短篇小說集《讓我為妳寫一篇小說》、中篇小說《最好的時光》。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

延伸閱讀

專訪》從社運組織者及研究者,變成寫小說的人:訪《變成的人》許恩恩

今(2024)年是太陽花運動10週年,曾參與運動,也以社運相關主題撰寫碩士論文的許恩恩,近日出版了長篇小說《變成的人》,以太陽花運動為記憶標籤,逐步展寫運動前後事件... 閱讀更多

評論》當代母性與歷史記憶的復原,評韓國小說家金息《女人與她們進化的天敵》與《最後一個人》

閱讀更多

人物》聽見零雨,也聽見自己:羅思容《女兒的九十九種藍》唱出女性的生命潮汐

編按:2022年詩人零雨出版詩集《女兒》,收錄10首描繪普世女性境遇的敘事詩,當年即獲得Openbook好書獎年度中文創作。今(2025)年零雨更榮獲美國「... 閱讀更多