3年前,作家及編劇譚玉芝輾轉來到花蓮玉里,從最初的陌生到逐漸熟悉小鎮步調,她觀察農田裡的植物,記錄市場間的人情,品味來自土地的食物及文化底蘊,完成《不是只有玉里麵》。4月中旬,她帶著新書與讀者相見,展開一場關於地方、記憶與書寫節奏的對話。

乍看書名,許多人誤以為這是一本飲食書。譚玉芝笑說,玉里麵當然好吃,但這本書要談的不只是食物,而是生活本身。她回憶起3年前,正值疫情之際,她從上海返台,短暫回到台北後,接到一位花蓮朋友的訊息,邀請她來玉里的老家暫居。

「那棟三合院像是在等我們一樣。」試住幾天後,譚玉芝與伴侶決定留下來生活。在這裡,她經歷了成為「外來者」的心理過程,從一開始的疏離與被懷疑,到後來與當地鄰里共植花草、交換食材。雖沒有玉里的血緣,但在地的生活讓她慢慢生出一種歸屬感。於是,有了《不是只有玉里麵》這本從田埂、溫泉、山路與鄰居口耳中長出來的散文集。

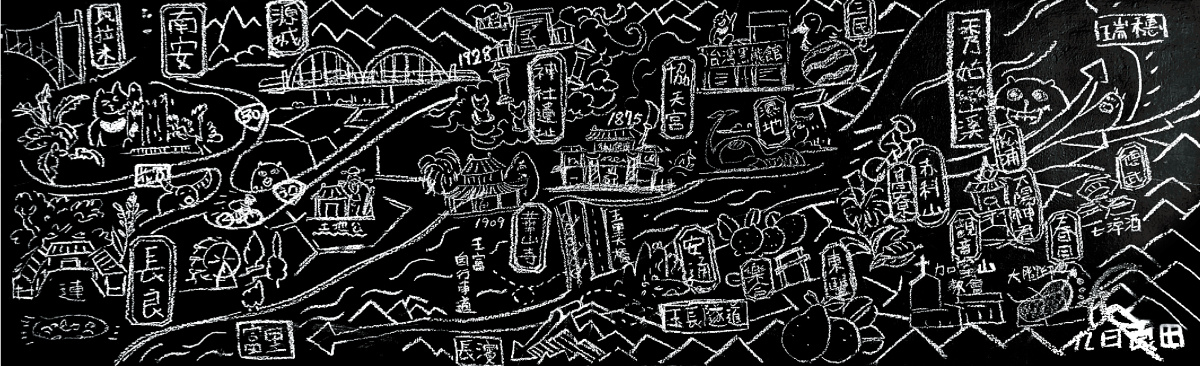

書中內頁插圖,黑板畫〈玉里全景〉,繪者陳明忠。(蔚藍文化提供)

➤散文的轉變:從炫技到沉靜

談到寫作過程,譚玉芝提到自己風格的轉變。「年輕的時候寫散文,像是在化濃妝。句子漂亮、節奏快,炫技、抒情,寫給別人看。」如今她說:「我慢下來了,也寫得誠實了。寫的是我真正感覺到的,而不是我想像出來的。」

這樣的誠實,體現在每一段與植物、山嵐、稻田相處的描寫中。她說,玉里有許多雲的層次,陽光落在稻浪上,會發出像蠟燭般的光暈。「那天我站在田邊,看到草的光線,我覺得我不需要拍照,只需要看。」這些凝視,成為她筆下的風景,也讓散文不再是形式上的優雅,而是生活的一部分。

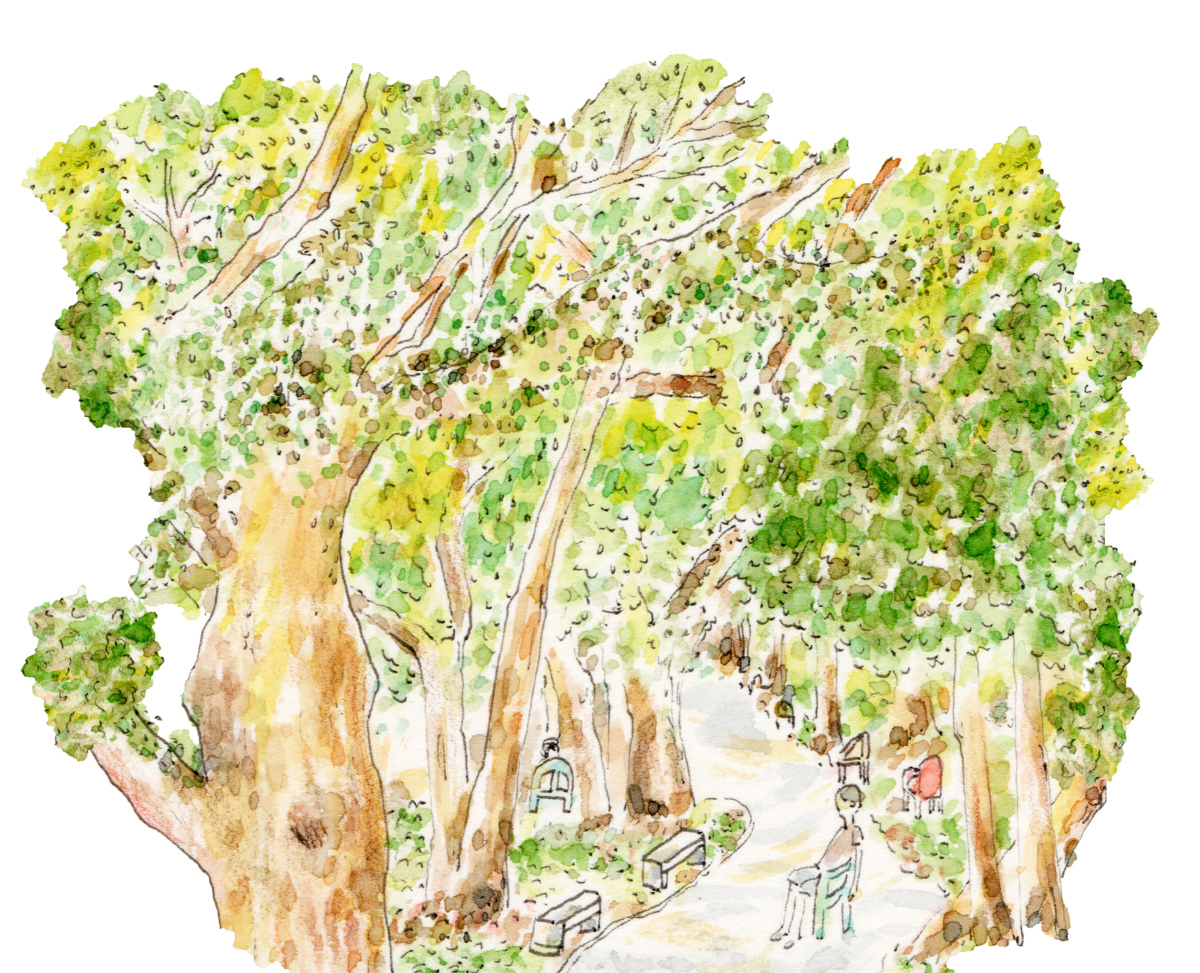

書中內頁插畫〈植物之香〉,繪者Yuma。(蔚藍文化提供)

書中令人難忘的〈湯圓滾了〉,書寫的起點看似是一道冬日甜品,卻轉出一整圈的飲食記憶、遷徙經驗與文化融合。「我在上海吃到客家湯圓的時候,那個感覺是完全不一樣的,吃到的是鄉愁,吃到家鄉的感情。」不管是紅白湯圓、鹹湯圓,或酒釀圓子,不同地方的湯圓不僅僅是味覺的差異,更是一種內心的辨識,是人在異地時,用來安放自己的文化坐標。

➤玉里是地名,也是一種生活方式

分享會中,譚玉芝不改「觀光大使」本色,熱情推薦了許多玉里景點:瓦拉米步道、玉里神社、安通溫泉、自行車道上的板塊交界點……她笑說:「騎著腳踏車一路往前,沒人打擾,一個轉角就是一整片白光,你會以為自己走進了另一個世界。」

譚玉芝說,很多人從花蓮往台東,或從台東北返時「經過」玉里,但沒有真正「住進」玉里。對她而言,玉里不只是地理位置,而是一種心靈的節奏,「在那裡,我可以與植物對話,也可以與自己說話。」

作為外省第二代,譚玉芝從小被灌輸故鄉在江蘇,但她知道,對現代人來說,原鄉未必在出生地,也未必在戶口名簿上。「對我來說,原鄉是當你一個人時,不再漂浮,而能好好和自己說話的地方。」她低頭笑說:「我幻想力很強,常常一個人就可以活在自己的小說裡。」而玉里,正是一個可以讓她放心幻想的地方。或許,對她來說,那裡不只是寫作的起點,更是重新與自己連結的出口。

活動尾聲進行快問快答,作者準備了10道題目與讀者互動,問題涵蓋書中細節,既有地方知識也有生活觀察。

「玉里自行車道會經過哪兩大板塊?」

「玉里八景之一的溫泉名字是什麼?」

現場讀者們熱烈搶答,答案此起彼落,不時傳來笑聲與鼓掌聲。譚玉芝一邊揭曉答案,一邊補充書中故事與寫作背景,讓現場的互動既充滿知識,也充滿感情。

《不是只有玉里麵》是一本帶著土地氣味的書。它寫人與地的互動、記憶的縫隙、日常的詩意,也寫下作家如何重新找回「書寫」這件事的初心。這場位於市區書店的分享會,看似安靜,卻因為一個又一個真摯故事與熱情提問,彷彿帶領所有讀者一起搭上了開往東部的慢車。從田邊的光線到騎車經過板塊交界的橋梁,從一碗滾燙湯圓到內心的鄉愁,故事可以很小,感情可以很慢,但只要是真誠寫下,它就能在某個午後,與某個讀者悄悄相遇。●

新書分享會最後,本書作者譚玉芝與讀者們大合照。(圖片:蔚藍文化提供)

|

不是只有玉里麵:神山腳下的菜市場 不是只有玉里麵:神山腳下的菜市場

作者:譚玉芝

繪者:Yuma, 陳明忠

出版:蔚藍文化

定價:400元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:譚玉芝

喜歡四處遊蕩,寫字看書,每到一地居住都能激發靈感。

喜歡山林跟植物,雖然不是綠手指。

寫小說也寫散文,文章散見報紙雜誌,跨界編劇。得過兩屆「鄭福田生態文學獎」、「台北文學獎」。著有:《台媽在大陸》《台媽在上海》。合著:《食在四方》。

|

Tags:

作家譚玉芝(圖片:蔚藍文化提供)

3年前,作家及編劇譚玉芝輾轉來到花蓮玉里,從最初的陌生到逐漸熟悉小鎮步調,她觀察農田裡的植物,記錄市場間的人情,品味來自土地的食物及文化底蘊,完成《不是只有玉里麵》。4月中旬,她帶著新書與讀者相見,展開一場關於地方、記憶與書寫節奏的對話。

乍看書名,許多人誤以為這是一本飲食書。譚玉芝笑說,玉里麵當然好吃,但這本書要談的不只是食物,而是生活本身。她回憶起3年前,正值疫情之際,她從上海返台,短暫回到台北後,接到一位花蓮朋友的訊息,邀請她來玉里的老家暫居。

「那棟三合院像是在等我們一樣。」試住幾天後,譚玉芝與伴侶決定留下來生活。在這裡,她經歷了成為「外來者」的心理過程,從一開始的疏離與被懷疑,到後來與當地鄰里共植花草、交換食材。雖沒有玉里的血緣,但在地的生活讓她慢慢生出一種歸屬感。於是,有了《不是只有玉里麵》這本從田埂、溫泉、山路與鄰居口耳中長出來的散文集。

➤散文的轉變:從炫技到沉靜

談到寫作過程,譚玉芝提到自己風格的轉變。「年輕的時候寫散文,像是在化濃妝。句子漂亮、節奏快,炫技、抒情,寫給別人看。」如今她說:「我慢下來了,也寫得誠實了。寫的是我真正感覺到的,而不是我想像出來的。」

這樣的誠實,體現在每一段與植物、山嵐、稻田相處的描寫中。她說,玉里有許多雲的層次,陽光落在稻浪上,會發出像蠟燭般的光暈。「那天我站在田邊,看到草的光線,我覺得我不需要拍照,只需要看。」這些凝視,成為她筆下的風景,也讓散文不再是形式上的優雅,而是生活的一部分。

書中令人難忘的〈湯圓滾了〉,書寫的起點看似是一道冬日甜品,卻轉出一整圈的飲食記憶、遷徙經驗與文化融合。「我在上海吃到客家湯圓的時候,那個感覺是完全不一樣的,吃到的是鄉愁,吃到家鄉的感情。」不管是紅白湯圓、鹹湯圓,或酒釀圓子,不同地方的湯圓不僅僅是味覺的差異,更是一種內心的辨識,是人在異地時,用來安放自己的文化坐標。

➤玉里是地名,也是一種生活方式

分享會中,譚玉芝不改「觀光大使」本色,熱情推薦了許多玉里景點:瓦拉米步道、玉里神社、安通溫泉、自行車道上的板塊交界點……她笑說:「騎著腳踏車一路往前,沒人打擾,一個轉角就是一整片白光,你會以為自己走進了另一個世界。」

譚玉芝說,很多人從花蓮往台東,或從台東北返時「經過」玉里,但沒有真正「住進」玉里。對她而言,玉里不只是地理位置,而是一種心靈的節奏,「在那裡,我可以與植物對話,也可以與自己說話。」

作為外省第二代,譚玉芝從小被灌輸故鄉在江蘇,但她知道,對現代人來說,原鄉未必在出生地,也未必在戶口名簿上。「對我來說,原鄉是當你一個人時,不再漂浮,而能好好和自己說話的地方。」她低頭笑說:「我幻想力很強,常常一個人就可以活在自己的小說裡。」而玉里,正是一個可以讓她放心幻想的地方。或許,對她來說,那裡不只是寫作的起點,更是重新與自己連結的出口。

活動尾聲進行快問快答,作者準備了10道題目與讀者互動,問題涵蓋書中細節,既有地方知識也有生活觀察。

「玉里自行車道會經過哪兩大板塊?」

「玉里八景之一的溫泉名字是什麼?」

現場讀者們熱烈搶答,答案此起彼落,不時傳來笑聲與鼓掌聲。譚玉芝一邊揭曉答案,一邊補充書中故事與寫作背景,讓現場的互動既充滿知識,也充滿感情。

《不是只有玉里麵》是一本帶著土地氣味的書。它寫人與地的互動、記憶的縫隙、日常的詩意,也寫下作家如何重新找回「書寫」這件事的初心。這場位於市區書店的分享會,看似安靜,卻因為一個又一個真摯故事與熱情提問,彷彿帶領所有讀者一起搭上了開往東部的慢車。從田邊的光線到騎車經過板塊交界的橋梁,從一碗滾燙湯圓到內心的鄉愁,故事可以很小,感情可以很慢,但只要是真誠寫下,它就能在某個午後,與某個讀者悄悄相遇。●

作者:譚玉芝

繪者:Yuma, 陳明忠

出版:蔚藍文化

定價:400元

【內容簡介➤】

作者簡介:譚玉芝

喜歡四處遊蕩,寫字看書,每到一地居住都能激發靈感。

喜歡山林跟植物,雖然不是綠手指。

寫小說也寫散文,文章散見報紙雜誌,跨界編劇。得過兩屆「鄭福田生態文學獎」、「台北文學獎」。著有:《台媽在大陸》《台媽在上海》。合著:《食在四方》。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.366》為什麼要叫勇者,不叫英雄?