➤大夢初醒

《神祕列車》、《查無犯罪事實》漫畫家森森,與她的北藝大劇場設計系學長KiKi各背著一個巨大背包,騎著機車來到早秋咖啡門口。KiKi同時也是森森的音樂合作夥伴,故事開始於2022年3月森森在「forgood 好多咖啡」舉辦的展覽《大夢初醒》。

「當時想辦展,就先book了場地時間,還沒想到要畫什麼主題,就發現生病了。」森森提起舊事,說轉念一想,生病還是能夠創作,於是在治療期間,畫下關於生病心情的點點滴滴,集結成了《大夢初醒》展覽作品及畫冊。「KiKi看了畫展,來找我畫專輯封面。」

「治療過程,半夢半醒的。明明知道是發生在自己身上的事情,但回想起來模模糊糊。」森森試著回憶:「每天早上都要非常早起,到淡水馬偕醫院,躺進一個像甜甜圈的放射治療儀器下面,聽著儀器發出白噪音,然後就睡著了。」

創作人是這樣的:歌手面對快抓狂的伴侶,滿腦子想的卻是「這可以寫成一首歌」;小說家看見自己的孩子摔得鼻青臉腫,靈光一閃「這可以當作故事轉折」;而生著大病,治療中的漫畫家,則把那些恍恍忽忽都用圖畫記錄了下來。《大夢初醒》畫冊中有一則漫畫短篇,後續在幾次合作機緣中,那則短篇逐漸長成了《夢遊》。

《夢遊》的場景圍繞著一座公園,許多畫面雖抽象,卻能引發共鳴。圖片提供:李華

➤從圖畫、聲音裝置到玩具書

「《夢遊》描述的是一個人在很不好的、人生低潮的狀態中,面對現實時的種種心情,我想用奇幻的方式來說這個故事。」森森補充:「風格和色彩希望有療癒感,螢光色則讓人感覺抽離。」

在某次校園藝術季的策展邀約中,KiKi與森森用這些圖畫結合聲音裝置,「小朋友要在一些關卡上製造出特定聲音,故事才會繼續下去。」森森說。後來這套裝置引發了她想將《夢遊》做成「玩具書」的念頭。

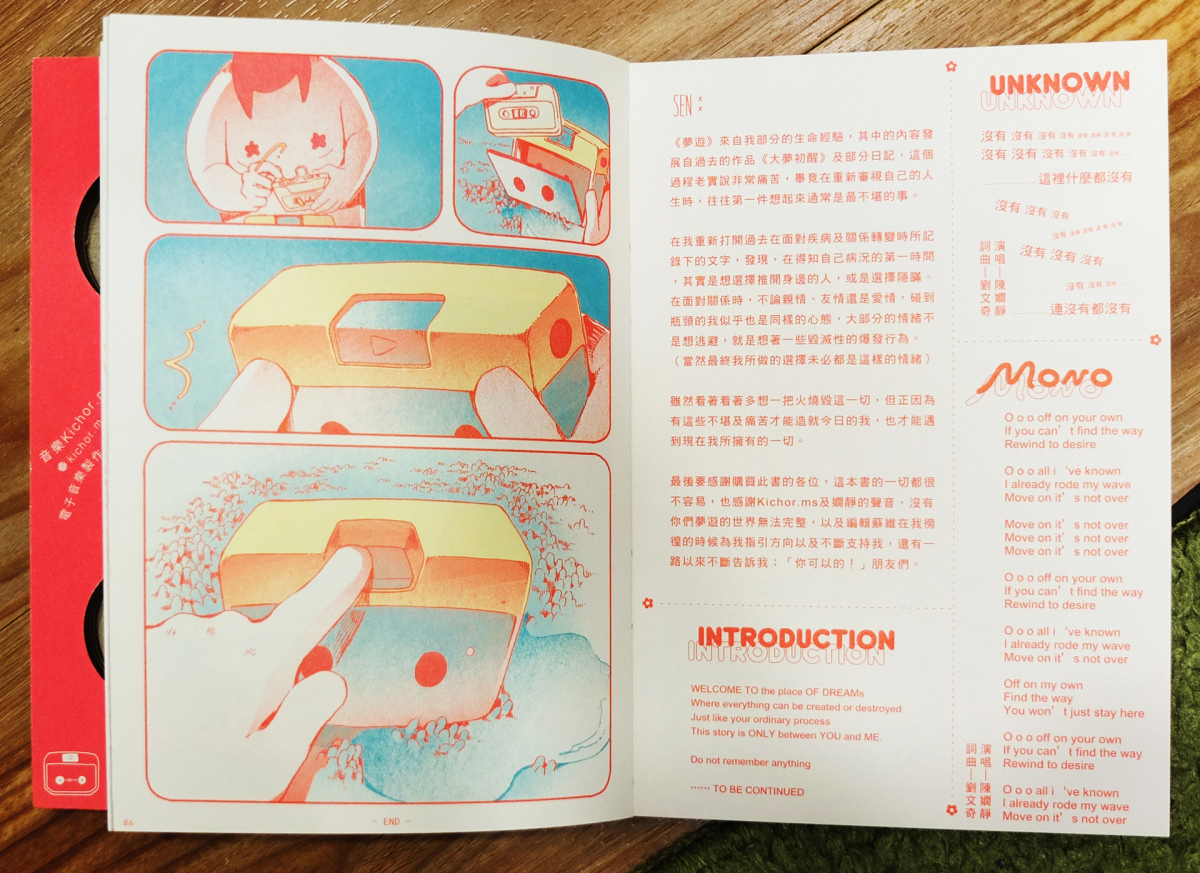

「我一直很想做漫畫玩具書。因為和KiKi合作的關係,就想做一本有音樂的漫畫玩具書。本來是想做成書裡有按鈕,配合畫面,按下去有音樂,後來成本實在太高了,就決定做成卡帶。」森森解釋。

小時候家裡有整套「大師名作繪本」,每個故事都附有卡帶。睡覺的時候放故事卡帶來聽,是森森珍藏的回憶。「我想要復刻當時看繪本、聽卡帶的感覺。」加上卡帶有A、B兩面,播放到底之後會換面回播,正好呼應故事的鏡像設計──主角到故事的中間時又回到故事的開頭,再接著走上一條相反的路。

《夢遊》是一本結合漫畫與卡帶的「有聲漫畫」。圖片提供:李華

「這個故事裡的聲音,應該要有人聲的成分。」森森說明,她很喜歡陳嫺靜古靈精怪的聲音。

「我們本來想要寫幾首歌請嫺靜演唱,後來覺得如果不是書裡有互動按鈕,音樂和故事的結合度可能不夠高,和嫺靜討論後,決定改成讓嫺靜來唸故事。」KiKi說,最後的結果,陳嫺靜不只唸了故事,也唱了主題曲,還有故事中那些「小小人」發出的古怪聲音,以及其他隱藏版聲音特效。「例如沙丘的聲音。」KiKi強調:「嫺靜真的很厲害。」

「我們玩得很開心。」森森說:「這可能是劇場人做事的習慣。」共同討論、腦力激盪,帶著實驗精神將所有人的點子整合,一次一次化為現實。「我還想再做更多玩具書!」

森森與KiKi在不知不覺中,經常以劇場人的工作習慣,抱持著實驗和玩耍的精神來進行每次的創作項目。

➤那些隨著時間消失的

「《夢遊》預購的時候,有個限量禮物,是我們三個(森森、KiKi、陳嫺靜)的合照。那時嫺靜說她有一臺感熱紙拍立得,我們用那個拍照,拍出來的影像會隨著時間慢慢消失不見,就像故事裡那本日記一樣。」然而,製作卡帶的工廠,也消失了──就在《夢遊》的卡帶即將壓製之時,原先談定的臺灣廠商不再接單。最後只好從一間加拿大的工廠下單。

「聽卡帶的人可能真的少,不像黑膠比較多人收藏。」KiKi說:「但現在技術都很厲害,聲音可以錄到很豐富。我還故意把高頻的聲音調圓潤一點,不然聽起來不太像卡帶呢!」他簡單解釋,明亮、乾淨的聲音是數位時代的產物,黑膠唱片在物理特性以及成音工程上,高頻和細節也比較少,因此才有那種復古低沉的味道。

「我現在在做一些將臺灣的老音樂,例如『紅孩兒』的歌曲片段融入編曲的創作。之後我也想要出黑膠。黑膠能夠播放整組live set,不像串流音樂是一首一首斷開的。」KiKi說。此刻所做的將在未來消逝,而曾經有過的又想再次尋回,就像是《夢遊》裡的鏡像迴旋,或許年輕的創作者們都在努力認清時間的模樣:從感熱紙上消失的影像、從卡帶裡的雜訊,從消失在黑膠唱盤裡的高頻音。

雖然知道如今大部分的人都沒有可以播放卡帶的機器,但還是希望「嫺靜的聲音必須透過一些儀式感的過程,才聽得到,感受上比較珍貴。」我們都有些厭倦了凡事只要點個一、兩下就能夠得到,也厭倦了片片段段的即刻滿足。

卡帶(卡式錄音帶)早期簡稱「錄音帶」,可將聲音錄製在磁帶中,「錄音機」(播放器)會捲動磁帶播放聲音。在光碟片成為新的資料儲存方式後,卡帶已逐漸被淘汰。

➤漫畫裡的聲音

每當接到不同劇本,森森都會以符合故事風格的方式來構思視覺語彙。「《神祕列車》、《查無犯罪事實》比較驚悚,我設計了一些覺得適合的材質去拼貼。」《夢遊》對森森來說,則是她探索私人創作的遊樂場。「我創造了一些符號來表達聲音,像是從溜滑梯上溜下來的聲音、播放器撞壞的聲音……漫畫裡通常會把聲音用狀聲文字寫出來,但我想保留詮釋空間給KiKi。」

「我們把聲音都擬人化了。我想要模糊音效、人聲、弦律之間的差異。音樂很自由,例如你可以用音階模擬毛毛蟲走路的感覺,而音效也可以擁有弦律性……我希望聲音之間沒有明確界線。」KiKi說。於是我們在畫面中看到爆破與波動,耳機裡傳來的可能是詭怪的電子音效,或是陳嫺靜發出的、小精靈般的歡呼聲。

森森以符號化的視覺語言,在圖像中表達聲音,並交由KiKi和陳嫺靜去詮釋。圖片提供:李華

劇場工作瘋狂又勞碌,森森覺得自己還是最想要畫畫。小時候練Bass的KiKi,高中時是熱音社成員,還是「毀容姊妹會」樂團的keyboard手,現在於電子音樂創作領域暫且安頓下來。需要休息充電的時候,森森會去看電影、聽演唱會,「實體活動充的電比較滿」;而KiKi的休閒活動仍然是聽音樂,「音樂有魔力啊!」

請兩人各自推薦一本喜歡的音樂漫畫。KiKi的答案是加拿大漫畫家布萊恩.李.奧馬利(Bryan Lee O'Malley)的《歪小子史考特》,而森森推薦的是石塚真一的爵士音樂漫畫《BLUE GIANT 藍色巨星》。

「我最近在聽一些法國歌,因為正在構思一個法國的旅遊愛情故事。」森森說。看來兩人就算休息也離不開工作,這種腦袋停不下來的症狀,或許也是劇場人的特質吧!●

森森Sen(@sen_1103)

1997年出生,漫畫創作者,畢業於北藝大劇場設計學系,偶爾畫畫插畫、做做平面、看看戲。漫畫作品有:《神祕列車》、《查無犯罪事實》上下、《夢遊》、《大夢初醒》、《失眠日記》、《黑貓》等,喜愛嘗試各種形式及風格的故事,挑戰漫畫可能性。

KiKi(@kichor.ms)

電子音樂製作,有一些可愛的合成器。成長於花蓮,現居台北。創作以呢喃般的電子聲響,堆疊數位與類比的各種樣貌,嘗試在沒有「倒帶」的當代,找回童年探索階段的心靈樣態。

《漫射報+》

國家漫畫博物館自籌備期起,過去以《漫射報》為名出版主題刊物,共發刊6期,編輯視角各有不同。國家漫畫博物館於2023年底正式落腳臺中,收穫著珍貴的回饋與善意,現在《漫射報+》重回舞臺.ᐟ .ᐟ 記錄籌備過程的多彩回憶,並將研究調查成果與圖像視野,持續與大家共享。

|

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「焦點人物》夢境廻旋曲:劇場人的漫畫實驗」。

Tags:

森森(右)、KiKi(左)在與歌手陳嫺靜於《夢遊》製作期間第一次見面相約的咖啡廳前。

音樂用各種方式在生活中陪伴我們,也以各種形式跨界出現在不同的創作領域中。以音樂為題材的動漫作品不在少數,例如描寫搖滾樂手的《NANA》、《孤獨搖滾!》,或是聚焦古典演奏的《交響情人夢》、《琴之森》,爵士樂的《坂道上的阿波羅》、《BLUE GIANT藍色巨星》等。除了題材,音樂也可能更抽象或更直接與漫畫發生火花,例如將歌曲改編為腳本等。《夢遊》是一本「有聲漫畫」,由漫畫家森森、電子音樂製作人KiKi與歌手陳嫺靜共同完成,特殊印刷的紙頁搭配卡帶,以電子音樂、口白、人聲音效結合故事,深具實驗性。

➤大夢初醒

《神祕列車》、《查無犯罪事實》漫畫家森森,與她的北藝大劇場設計系學長KiKi各背著一個巨大背包,騎著機車來到早秋咖啡門口。KiKi同時也是森森的音樂合作夥伴,故事開始於2022年3月森森在「forgood 好多咖啡」舉辦的展覽《大夢初醒》。

「當時想辦展,就先book了場地時間,還沒想到要畫什麼主題,就發現生病了。」森森提起舊事,說轉念一想,生病還是能夠創作,於是在治療期間,畫下關於生病心情的點點滴滴,集結成了《大夢初醒》展覽作品及畫冊。「KiKi看了畫展,來找我畫專輯封面。」

「治療過程,半夢半醒的。明明知道是發生在自己身上的事情,但回想起來模模糊糊。」森森試著回憶:「每天早上都要非常早起,到淡水馬偕醫院,躺進一個像甜甜圈的放射治療儀器下面,聽著儀器發出白噪音,然後就睡著了。」

創作人是這樣的:歌手面對快抓狂的伴侶,滿腦子想的卻是「這可以寫成一首歌」;小說家看見自己的孩子摔得鼻青臉腫,靈光一閃「這可以當作故事轉折」;而生著大病,治療中的漫畫家,則把那些恍恍忽忽都用圖畫記錄了下來。《大夢初醒》畫冊中有一則漫畫短篇,後續在幾次合作機緣中,那則短篇逐漸長成了《夢遊》。

➤從圖畫、聲音裝置到玩具書

「《夢遊》描述的是一個人在很不好的、人生低潮的狀態中,面對現實時的種種心情,我想用奇幻的方式來說這個故事。」森森補充:「風格和色彩希望有療癒感,螢光色則讓人感覺抽離。」

在某次校園藝術季的策展邀約中,KiKi與森森用這些圖畫結合聲音裝置,「小朋友要在一些關卡上製造出特定聲音,故事才會繼續下去。」森森說。後來這套裝置引發了她想將《夢遊》做成「玩具書」的念頭。

「我一直很想做漫畫玩具書。因為和KiKi合作的關係,就想做一本有音樂的漫畫玩具書。本來是想做成書裡有按鈕,配合畫面,按下去有音樂,後來成本實在太高了,就決定做成卡帶。」森森解釋。

小時候家裡有整套「大師名作繪本」,每個故事都附有卡帶。睡覺的時候放故事卡帶來聽,是森森珍藏的回憶。「我想要復刻當時看繪本、聽卡帶的感覺。」加上卡帶有A、B兩面,播放到底之後會換面回播,正好呼應故事的鏡像設計──主角到故事的中間時又回到故事的開頭,再接著走上一條相反的路。

「這個故事裡的聲音,應該要有人聲的成分。」森森說明,她很喜歡陳嫺靜古靈精怪的聲音。

「我們本來想要寫幾首歌請嫺靜演唱,後來覺得如果不是書裡有互動按鈕,音樂和故事的結合度可能不夠高,和嫺靜討論後,決定改成讓嫺靜來唸故事。」KiKi說,最後的結果,陳嫺靜不只唸了故事,也唱了主題曲,還有故事中那些「小小人」發出的古怪聲音,以及其他隱藏版聲音特效。「例如沙丘的聲音。」KiKi強調:「嫺靜真的很厲害。」

「我們玩得很開心。」森森說:「這可能是劇場人做事的習慣。」共同討論、腦力激盪,帶著實驗精神將所有人的點子整合,一次一次化為現實。「我還想再做更多玩具書!」

➤那些隨著時間消失的

「《夢遊》預購的時候,有個限量禮物,是我們三個(森森、KiKi、陳嫺靜)的合照。那時嫺靜說她有一臺感熱紙拍立得,我們用那個拍照,拍出來的影像會隨著時間慢慢消失不見,就像故事裡那本日記一樣。」然而,製作卡帶的工廠,也消失了──就在《夢遊》的卡帶即將壓製之時,原先談定的臺灣廠商不再接單。最後只好從一間加拿大的工廠下單。

「聽卡帶的人可能真的少,不像黑膠比較多人收藏。」KiKi說:「但現在技術都很厲害,聲音可以錄到很豐富。我還故意把高頻的聲音調圓潤一點,不然聽起來不太像卡帶呢!」他簡單解釋,明亮、乾淨的聲音是數位時代的產物,黑膠唱片在物理特性以及成音工程上,高頻和細節也比較少,因此才有那種復古低沉的味道。

「我現在在做一些將臺灣的老音樂,例如『紅孩兒』的歌曲片段融入編曲的創作。之後我也想要出黑膠。黑膠能夠播放整組live set,不像串流音樂是一首一首斷開的。」KiKi說。此刻所做的將在未來消逝,而曾經有過的又想再次尋回,就像是《夢遊》裡的鏡像迴旋,或許年輕的創作者們都在努力認清時間的模樣:從感熱紙上消失的影像、從卡帶裡的雜訊,從消失在黑膠唱盤裡的高頻音。

雖然知道如今大部分的人都沒有可以播放卡帶的機器,但還是希望「嫺靜的聲音必須透過一些儀式感的過程,才聽得到,感受上比較珍貴。」我們都有些厭倦了凡事只要點個一、兩下就能夠得到,也厭倦了片片段段的即刻滿足。

➤漫畫裡的聲音

每當接到不同劇本,森森都會以符合故事風格的方式來構思視覺語彙。「《神祕列車》、《查無犯罪事實》比較驚悚,我設計了一些覺得適合的材質去拼貼。」《夢遊》對森森來說,則是她探索私人創作的遊樂場。「我創造了一些符號來表達聲音,像是從溜滑梯上溜下來的聲音、播放器撞壞的聲音……漫畫裡通常會把聲音用狀聲文字寫出來,但我想保留詮釋空間給KiKi。」

「我們把聲音都擬人化了。我想要模糊音效、人聲、弦律之間的差異。音樂很自由,例如你可以用音階模擬毛毛蟲走路的感覺,而音效也可以擁有弦律性……我希望聲音之間沒有明確界線。」KiKi說。於是我們在畫面中看到爆破與波動,耳機裡傳來的可能是詭怪的電子音效,或是陳嫺靜發出的、小精靈般的歡呼聲。

劇場工作瘋狂又勞碌,森森覺得自己還是最想要畫畫。小時候練Bass的KiKi,高中時是熱音社成員,還是「毀容姊妹會」樂團的keyboard手,現在於電子音樂創作領域暫且安頓下來。需要休息充電的時候,森森會去看電影、聽演唱會,「實體活動充的電比較滿」;而KiKi的休閒活動仍然是聽音樂,「音樂有魔力啊!」

請兩人各自推薦一本喜歡的音樂漫畫。KiKi的答案是加拿大漫畫家布萊恩.李.奧馬利(Bryan Lee O'Malley)的《歪小子史考特》,而森森推薦的是石塚真一的爵士音樂漫畫《BLUE GIANT 藍色巨星》。

「我最近在聽一些法國歌,因為正在構思一個法國的旅遊愛情故事。」森森說。看來兩人就算休息也離不開工作,這種腦袋停不下來的症狀,或許也是劇場人的特質吧!●

森森Sen(@sen_1103)

1997年出生,漫畫創作者,畢業於北藝大劇場設計學系,偶爾畫畫插畫、做做平面、看看戲。漫畫作品有:《神祕列車》、《查無犯罪事實》上下、《夢遊》、《大夢初醒》、《失眠日記》、《黑貓》等,喜愛嘗試各種形式及風格的故事,挑戰漫畫可能性。

KiKi(@kichor.ms)

電子音樂製作,有一些可愛的合成器。成長於花蓮,現居台北。創作以呢喃般的電子聲響,堆疊數位與類比的各種樣貌,嘗試在沒有「倒帶」的當代,找回童年探索階段的心靈樣態。

《漫射報+》

國家漫畫博物館自籌備期起,過去以《漫射報》為名出版主題刊物,共發刊6期,編輯視角各有不同。國家漫畫博物館於2023年底正式落腳臺中,收穫著珍貴的回饋與善意,現在《漫射報+》重回舞臺.ᐟ .ᐟ 記錄籌備過程的多彩回憶,並將研究調查成果與圖像視野,持續與大家共享。

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「焦點人物》夢境廻旋曲:劇場人的漫畫實驗」。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.366》為什麼要叫勇者,不叫英雄?

延伸閱讀

漫射計畫》在愛情裡學習說「再見」:巴西漫畫家盧卡斯與臺灣樂團「理想混蛋」的漫音花火

漫畫是載體、是傳播媒介,也屬於時代的光。2023年底國家漫畫博物館籌備處正式落腳臺中,東側園區率先開放,多樣化展覽召喚人們踏入園區。2025年起,籌備處以「漫射計畫」... 閱讀更多

漫射計畫》專訪動畫導演王登鈺:懷著漫畫夢做動畫的大男孩

漫畫是載體、是傳播媒介,也屬於時代的光。2023年底國家漫畫博物館籌備處正式落腳臺中,東側園區率先開放,多樣化展覽召喚人們踏入園區。2025年起,籌備處以「漫射計畫... 閱讀更多

漫射計畫》專訪高妍:從「因為喜歡所以畫畫的我」到「以畫畫為職業的我」

2025年夏天,國家漫畫博物館籌備處與京都國際漫畫博物館聯合舉辦《臺灣少年與日本少年──臺日漫畫.百年邂逅》展覽,梳理臺灣與日本漫畫發展交匯的重要歷史時刻與火花... 閱讀更多