曾擔任故宮博物院院長、教育部長,幾度立於文教政策浪頭上的杜正勝,一派從容、氣定神閒地走進訪談的會議室。這裡是他自1980年以來,從事研究的中央研究院歷史語言研究所。直到今日,他仍然每天由家中步行至研究室,投身歷史,了解世界。

研究室外廊角落裡有張簡單的椅子,几案以箱子充當,案上疊著三兩本書,鎮著一塊奇木。他說:「這裡是我的『殖民地』,誰都可以來這裡休息。」不知道是不是真有他的同事(幾乎都是他的學生、後輩)會到這裡稍為歇腳。

我想起博士班時修杜老師的課,那時他正職掌故宮。一般來說,身兼要職的兼課老師都會對學生稍微包容,但那學期我見到杜老師怒斥報告準備不足的學弟,那頓訓斥結束在:「這樣子將來臺灣要怎麼交給你們!」

講臺上剛烈,後來又時而成為媒體話柄的杜正勝,對我輩學歷史的人來說,是中國上古史與醫療史、社會文化史的大家。他關於帝國政治社會結構的討論、生命觀與身體史的論述,以及史學研究方向的倡議,皆是學子必讀,甚至成為今日細究傳統中國時的前提。

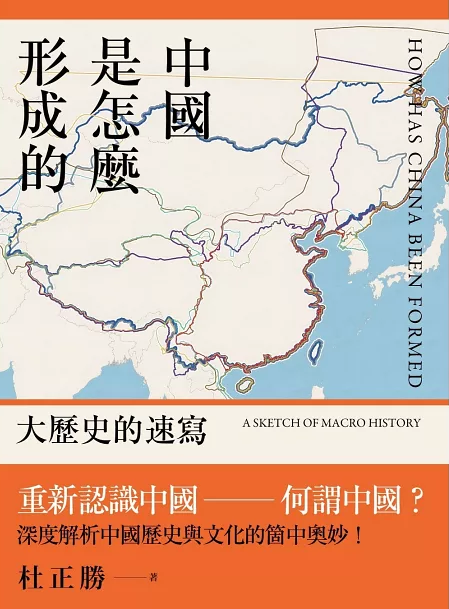

今年他出版的新書《中國是怎麼形成的》,是他的學術工作與對國家社會關心期許的交集。除了難得的歷史知識與重要的歷史視野,書中更蘊藏了一位知識分子厚重的身影。

我們試著從龐大糾葛的歷史之中退後幾步,請杜正勝從人生歷程談向歷史,看看能否從一個時代的中國史學者在學界與政界一路走來的軌跡,反照出歷史知識如何生成與實踐。

【海濱荒村一少年:問學】

➤電土燈下的說書人與遠方來的教書先生

「真正的歷史學——也就是要真正懂得歷史,要經過相當的人生歷練以後才會懂。」杜正勝的笑容顯然覺得,歷史的後見之明將他看得過於早慧。

他接觸歷史的開始,說難不難,說簡單不簡單,是《東周列國志》。

「其實是『聽』《東周列國志》。」他特別強調時間點是70年前,十分歷史學家。那是電視尚未出現、電影院難得、收音機罕見的時代。最主要的大眾娛樂除了看戲,賣藥郎中為聚攏人氣的「賣唱」也是一種。

「這叫做『hông iông』(臺語),應該是寫作『鳳陽花鼓』的『鳳陽』。鳳陽花鼓源於安徽,朱元璋的故鄉,那裡的人因為逃荒,沿途藉雜耍、演藝、說唱流浪到較為富庶的江南,後來仍以此謀生。」

「這個以地指人的詞彙,不知因何被帶到台灣,在過去就指流動不定的賣唱人。有陣容較大,甚至到十幾個人的。還有一種,在我們鄉下,就是『講古』——說書,同時賣藥,每天連著講。」

社會史家在回顧自己童年的時候,順便為70年前的大眾娛樂史考證了一章。

生長於高雄縣漁村永安的杜正勝,幼時最期待的就是說書。神祕的賣藥郎在小學五年級的杜正勝眼中,就是一介高人。傍晚村裡最主要、也是唯一的十字路口,這個蓄著絡腮鬍,被叫「鬍鬚仔」的郎中,擺開幾盞「電土燈」 ,講起西施、范蠡、越王勾踐,這些故事便是來自《東周列國志》。

「我學歷史是從這個賣藥人開始。」由此,兩千多年前春秋時代的歷史人物陸續走進了杜正勝的生命。他很歷史地稱此為「第一階段」。

進入初中後,少年杜正勝有著強烈的求知慾,他主動出擊,拿著《中央日報》副刊連載的南宮博《李清照》向老師郭雲中求教。郭雲中不是他的任課老師,卻願意為少年釋疑,陪少年琢磨。在他的引介下,少年也走出詩詞,開始讀起《戰國策》及《史記》。郭老師借給杜正勝閱讀的《戰國策》是鉛字排印本,有標點,《史記》卻是景印雕板,無標點,文光圖書公司出版。

就像武俠小說裡秉賦資質的主角遇上慧眼良師一般,杜正勝不知不覺一層一層向上精進。後來,這些奮發讀著一則又一則古人故事的時光,都化成師範學校畢業旅行時,在臺北重慶南路向同學們東借西湊買下的文光那套20冊木刻板《史記》,至今仍珍藏在杜正勝臺南家中。

➤上古史的偶像們

師範學校畢業後,杜正勝教了3年書,也琢磨了英文和數學。他知道不喜歡死背社會科的自己,必須靠這兩科才能進入理想中的校系——臺大歷史系。

杜正勝唸師範學校時(1960–1963)曾購買胡適先生的《白話文學史》,從中學到自然和自由。

在讀物有限的青少年時代,杜正勝較容易接觸到的著名歷史學者,諸如錢穆、胡適、傅斯年,都與古代史研究有關,他也自然萌生了「有為者亦若是」的心志。加上郭雲中推薦他讀的書、精彩的歷史故事多在上古時段 ,杜正勝更覺得要研究歷史,必須能直接面對古代史。進入臺大後,也就自然而然以中國上古史為研究對象。他笑說:「其實就是偶像崇拜。」

他敬重的郭雲中老師曾說過,諸子百家之中最重要的是「管子」,但年輕時的杜正勝更喜歡老莊之學。只是當人生的經歷滿版後,他衷心佩服來自江蘇淮陰,曾經從政的老師有此見地。老師當年對他說的,如今他也對我們說:「你們就慢慢體會吧。」這一句承載著人生的重量,意味深長。

直到研究生時期,杜正勝都持續浸潤在諸子百家,希望朝思想史深造。不過漸漸地,與其在哲學上論辨,他更渴望見到歷史中實際的社會樣態。

他主動去信求教當時隱居外雙溪的史學大家錢穆,且帶著剛發表於臺大歷史研究所研究生刊物《史原》的〈墨子兼愛非無父辨〉。杜正勝笑說:「錢先生一看,就知道你這從臺大來的傢伙,一定又是中了《古史辨》的毒。」

《古史辨》為疑古派史家顧頡剛等人所作,對於中國古代典籍中關於上古史的記載提出諸多質疑,而錢穆則對於國家民族與傳統經典懷抱溫情和敬意。初出茅廬的杜正勝因為「中了《古史辨》的遺毒」,連人帶文一起被錢穆叨唸了一個多小時。

「我就這樣一邊聽他說,一邊看著我那篇文章躺在桌上。但是我當時覺得,他講的也有道理啊。」研究生沒有被嚇走或氣跑,更與大師維持往來。在即將決定論文題目時,他特地請錢穆賜教。

而錢穆的回答令杜正勝震驚,他說:「題目要自己找。我給你題目,你就被我限制住了。」這句話不只開啟了杜正勝自己摸索研究議題的旅程,也成為日後他指導學生時奉行的圭皋。

史學家錢穆(左)與顧頡剛(圖源:wikipedia)

➤「國人」的意義

將錢穆的提點放進心裡,杜正勝重新回到自己與書本、文獻的對話中。50年代,中國歷史學界曾熱切地以左派思想建構對於中國歷史的解釋,開出了所謂的「五朵紅花」:古代史分期、封建土地所有制形成、農民戰爭、資本主義萌芽以及漢民族形成等五大問題,和杜正勝直接有關的是中國古代史分期的論辯。

這些問題國民黨禁止討論,臺灣歷史學界也不敢說,只極少機構有這類書籍,中央研究院傅斯年圖書館是其一。年輕的杜正勝滿懷求知欲與檢證精神,遠從臺大去閱讀,將書文涉及的原始材料全找出來。

史家重建歷史事實、探究事由,講究的並非單純堆疊材料,而是透過洞察幽微的史識。就在《左傳》的故事中,研究生杜正勝意識到「國人」的存在。

「國人」是周代(紀元前11-3世紀)城邦中的居民。三千年前的東亞大地上並沒有「都會帶」,而是散布著一座一座由城牆圈起來的城,城與城之間有廣闊的原野,一城等於一國。能夠居住於城內的民眾,多半具有一定身分。

杜正勝並未將眼光停留在事蹟彪炳的上層或貴族,他有意識地向下挖掘,於是久遠前的人們生活情景似乎被復活了,西周時期的社會結構與基層民眾力量也得以展現。

隨著成長,「社會」越來越進到個人生活與思索的視野之中,史家逐漸開始以學術研究回應現實。史學與史家身處時代的關聯,乃至於古代/過去與現代/當下的關係也因此映現。

「我生長的時代是一黨專政的時代,是戒嚴的時代。而且不只是一黨專政,是一人專政,一人說了算的時代。那時候,什麼中產階級、資本家都不重要,軍事與政治才是最主要的。中國歷史也是這樣,政治力量那麼強大,社會力量卻幾乎看不到。而我在《左傳》中竟然讀到這樣一種社會力量,就感到好奇啊,也會渴望把這股力量弄清楚。」

年屆80的杜正勝說起當年的意念,仍然鏗鏘有力,彷彿昔日那個對學問與世道懷抱熱忱的青年一直未曾遠去。

「當時的我們沒有機會真正去了解共產黨,我們也不相信國民黨宣傳的那個共產黨。那時候我們年輕人看得到的是國民黨對於軍、政的獨攬,我們不喜歡一黨專政、一人專政,而這也正是中國歷史的一環。我的研究學習與現實環境就這樣結合,產生了城邦時代的論述。」

後來出版的《編戶齊民:傳統政治社會結構之形成》 ,同樣是杜正勝出自現實關懷的研究。出身基層的杜正勝如同萬家編戶中的小民,閱讀歷史材料時,自然格外對中國歷史上只能盡義務、無法要求權利的平民百姓的困境產生同感。

,同樣是杜正勝出自現實關懷的研究。出身基層的杜正勝如同萬家編戶中的小民,閱讀歷史材料時,自然格外對中國歷史上只能盡義務、無法要求權利的平民百姓的困境產生同感。

如此強烈的「選邊站」,會不會在不知不覺中影響對於歷史的解釋呢?

「我就是生活在這樣的環境裡。我所看到的,自然會觸動到我,而讓我去處理這些問題。但我還是守住了一個基本原則:歷史學的要義是『求真』,求真就是要根據資料,有憑有據來講話。」

杜正勝雖然笑說自己仍然是個「史料學派」,但同時也展現出對於自己身為史家不為波濤所撼的操守,自信與無愧的姿態。

【策馬入江湖:入世】

➤從歷史社會到現實社會

回顧少年經歷,凡觸及時間與人物,我們幾乎沒有從杜正勝口中聽到一絲模糊不確定的語氣,彷彿這一切如同他腦中的歷史典故,不曾淡化。隨著研究的輪廓逐漸明晰,內涵逐漸飽滿,臺灣民主化的浪潮也已經向古代史學者的研究室漫淹過去。

「政治跟社會完全是分不開的,絕對不能。過去跟現在也分不開,這是我長期體會出來而形成的觀念。歷史是過去,但不是已死的東西,到今天它還存在,所以我會願意去從政。」

談到從政與政治關懷,杜正勝坦然道出自身抱持的理念和態度,細說起如何從一介書生,逐步跨入公領域江湖,承擔起各種職務。

一直以來,杜正勝專心學術研究,他自比:「我在史語所,就像以前的和尚在寺院裡面一樣。」但他研究社會史,背後其實抱持政治關懷,說是和尚,想必也是非常入世的那種。昔日沉浸在祕笈中的青年終是藝成入世,踏入江湖。

1987年他參與創辦歷史普及刊物《歷史月刊》,3年後臺灣重要的學術刊物《新史學》創刊,這兩份期刊正是他以學術方式展現現實關懷的實質作為。

兩份刊物的發刊詞皆由杜正勝主筆,尤其《新史學》發刊詞更盡現他當年抱負。文中說到史學家當以歷史學工作面對國際變局與即將來臨的新世紀;要有新視野則當有新技術、新觀點;更要有為世人溝通古今,導向未來的抱負。

杜正勝首度針對公共事務發言,是野百合運動時期在《聯合報》呼籲國民黨停止內鬥的評論 。他自忖,大概因為辦了《歷史月刊》,學界外的人留意到他,熟識的報界友人也鼓勵他將看法發表在報刊上,生命史遂開始了新階段。

真正讓杜正勝開始被大眾認識,不得不提他參與主編、日後卻引起爭議的教科書《認識台灣》。

他帶著有些冤枉的神情回顧:編輯《認識台灣》一套三冊是國立編譯館的業務。當時館長來邀請時,「歷史篇」已聘妥主編,所以請他擔任「社會篇」主編。

《認識台灣》一套三冊:社會篇、歷史篇、地理篇。(圖源:台灣通勤第一品牌/老葉)

三冊幾乎是各自分頭作業。「社會篇」主要內容定在1950年以後,當時受到批判的日本殖民時期內容,根本不是他負責的。但所有矛頭後來都指向他,並直指他是「李登輝的人」、李登輝就是這套書的幕後黑手。

杜正勝分析,爭議發生在1997年6月,或許因為他在1995年為李總統寫了二二八紀念碑揭幕式演講詞,1996年又為李總統寫了第一任民選總統就職演說詞,所以讓人有些聯想,而成為政爭的藉口。當年引發爭議的教科書內容,如今已成為臺灣年輕人對家國認識的基本框架。

「其實我沒有那麼偉大。」杜正勝為自己在此事中的角色如此定調。他並不認為自己是李登輝的幕僚,他說李總統只在覺得需要的時候讓人來約稿。「就這樣而已。他不下指導,只是給個題目,說是為了什麼,希望我寫一篇。其實我有很大的自由。」這是他認知中與李總統的關係。

杜正勝參政,但不加入政黨,不管是偶爾的文膽工作,或是後來到故宮博物院、教育部任職,都是本著學術研究的原理去完成任務:「就是要先蒐集資料,先研判,再去想辦法跟規劃。在我看來,(從政)是和學術研究差不多的。我是受歷史學訓練的,處理什麼事情也就是歷史學的思考。」當時他也以這些方法和步驟勉勵部會同仁。

也許因為《認識臺灣》的關係,或者加上後來他在教育部推動的歷史課綱,某些人因此視杜正勝為「臺灣史專家」。杜正勝說,臺灣史研究,他到現在仍不敢自居,但對臺灣教育,他自認是盡了一點力量的。

➤重新認識中國

儘管站穩了以臺灣為核心的中心思想,杜正勝並未將原來的中國史學識封印。今年出版的新作《中國是怎麼形成的:大歷史的速寫》就展現出他如何融匯對於中國史的認識,並充分體現了現階段對於中國史的態度與想法。也讓我們看到,一位學者為學,如何從議題的選擇轉而藉由角度與方法,來重新反思原先的歷史認識。

問起這本書的寫作緣起和構思過程,以及寫作中有什麼困難不易處?杜正勝表示:「寫這本書的過程,坦白講,沒有困難。」習讀中國史也算時間不短的我們,聽到這句話還是很震撼。

杜正勝說起自己在出版社的邀約下,如何在數個月內,將原刊於《古今論衡》的一篇文章擴充成一本面向大眾的讀物,頗有幾分得意。想必也是胸中有世界,文字才能順流而出。

這本書的前身源起於2020年政大第二屆「羅家倫國際漢學講座」,當時講座主題為「重新認識中國」。而其中的想法,又可回溯到90年代以來就逐漸產生的一些體會。那麼,這個「重新」究竟是由何而來呢?

杜正勝說他並非先知先覺者,從小受的教育便是要做「中國人」,無論是知識的內涵或人生的考量,很大部分來自中國。另一方面,年輕時也很自然地將對於社會主義烏托邦的幻想,寄託在未來的中國。

「現在看起來,就是用那個幻想的烏托邦,在心中抵制那個現實中的專制政權。」尤其在90年代以後,他獨自一人至中國各地踏查考古遺址。「一路上,我看到了、接觸到了,發現這個中國跟我所想的很不一樣,跟書本所寫的中國很不一樣。」

在逐步與當代中國的接觸中,杜正勝也意識到群體和個人的差異。80年代他在國外會議上結識中國學者:「作為個人的中國人,他們都是很好的人。但是一碰到政治,就會很不一樣,他們被政治籠罩得死死的,不敢和黨中央不同調。在中國那個社會,一個平民百姓會碰到很多困難和障礙。」

在這些互動、見聞中,杜正勝體認到的中國文化,是官本位文化。而此時正逢臺灣大步邁開了民主化、自由化、本土化的步伐,這就與親身接觸到的中國產生了相當大的對比。

「所以回到學術,我也開始反省:以前所了解的中國,正確嗎?」

為了說明自己想法的轉變,杜正勝唸起南宋文人辛棄疾的一闕詞,其中一句他一直牢記:「求田問舍,怕應羞見,劉郎才氣。」(〈水龍吟 登建康賞心亭〉)

為了表明復國北返之志,辛棄疾以三國時代的典故,說明南方只是暫居之所,不值得也不應該耗費精神於置辦不動產。

「我非常欣賞這兩句話,我青壯時期都不主張買房子——我現在還有自己的地方可住,完全是因為太太決定要買房子,果如我說的租房子就好啦,我現在會是無殼蝸牛。」

他臉上的笑容彷彿在嘲笑自己年輕時的傻氣,卻也讓我們看到當年那份知識分子的風骨和志氣。後來,當他的臺灣主體意識成形,再想起這幾句話時,更生出了另一種想法:當年的辛棄疾之所以不願置產,正是因為他一心北伐,對於讓他落腳、安居的南方之土從未產生認同。

正因為有了這樣的反省,杜正勝回想讀過的中國書,重新思索中國的特質。

在《中國是怎麼形成的》書中,杜正勝闡釋中國的特質——政治與經濟互相為用,但主動權掌握在政治上。因此,凡事以經濟出發,講究效益,計算成本的西方人,才會一直難以了解中國。

杜正勝說:「唸歷史你就會感受到這個。」而20世紀以來中國逐步形成的「民族國家」,在他看來似乎比「帝國」更成問題。

「帝國」原是在多民族的基礎上,以多元制度和多元文化交織佈置而成。杜正勝說:「真正的帝國,是會適應不同的需要,而有不同的法律的。」然而,「當清帝國滅亡,中國進入民族國家(National State),成為中華民國,創造了『中華民族』這個神話,變成單一民族的國家,並以此為信念,將全域編戶齊民化,就造成了往後的難局。」

➤與歷史為伍

讀歷史的樂趣何在?現今世界資訊的流動愈形便捷,時間感越來越快,人也離過去越來越遠。身為古代史專家,杜正勝會給今日的讀者與學子什麼樣的建議,以親近這些越來越遠的文明資產?

「主動的閱讀是培養對知識產生興趣的重要能源。」更要緊的是,必須縱觀全局,不可見樹不見林。得在掌握「結構」、「骨架」的前提下,再搭配字典、詞典去做細部解析。

在他看來,無論是現代文或古代材料,解讀的原則是一樣的。「結構」、「骨架」是這套功夫心法的要訣,當年他為歷史學謀劃的新格局也是依據此思維。順著這樣結構性的思考,他不認為所有人都應該做一樣的事、讀一樣的書,人文社會和自然科學應該有不同的設計和要求。

「『樂趣』也是要分不同層次的。小學生有小學生的樂趣,中學生有中學生的樂趣。在各自的程度自有他們能理解、能接受的東西,那自然會感到有趣。」

強調個別性的不可忽視後,杜正勝將問題轉換到普遍的「一般人」上,那就是:「一定要先去思考,歷史(過去的事情)和你、我現在有什麼關係。」

他舉成語「切膚之痛」說明,今日的情勢,若是能與歷史事實相參照,則無論贊否、敵友,歷史都將因著這樣的思維路徑與你產生關聯。而無論立場為何,都要將所見事實反照至本心,而後去問自我的感受,是否真能認可如此的作為。

這樣的比擬,想必反映出他一路行來,現實與過去加諸在他身上的「痛感」。

說著說著,他又丟出一個出自《莊子》的故事:三千年神龜是願意死了以後,身披錦緞被供奉於宗廟上,還是寧願在泥巴裡甩著小尾巴活著?莊子藉此反問請他出仕的楚國官員,以表明自己身在江湖之志(註)。 杜正勝確實很擅於用典故、說故事,而他個人的決意也寄寓其間。

【隨緣的拳擊手】

訪談的兩個半小時期間,杜正勝一口水也沒喝。他侃侃而談,表述清晰,信念堅定。除了髮色白了一些,歲月似乎沒有在他身上留下太多痕跡。

「剛毅」或許不是人們第一眼看到杜正勝會下的評價,但從他面對那麼艱澀的史料重建出的歷史,從他為博物館和教育帶來的改變,從他對學生的訓斥,從他的眼神,那的確是我所認識的杜老師。

訪談結束後,我們圍坐在他「殖民地」上的小小几案閒話。放下家國使命、知識分子情懷,他說:「你們最重要的,還是要鍛練身體。」

「老師都怎麼鍛練呢?」

「練拳擊啊。」語氣自然得像順口說起三餐日常。

他從研究室拿出使用多年的拳擊手套,說明器具,解釋練法。手套之外,另一個角落還有一堆健身器材。指著說著,他忽而隨手便抄起滾輪,伏地推了起來。這一連串舉動帶給我們的震撼度,完全不亞於當年唸拜讀他大作的心情。但轉念一想,揮拳的硬氣,也許正呼應他性情的剛毅。

在談到學術研究與政務工作之間的關係時,杜正勝幾度展現出柔韌的一面,提及很多事情來自大環境中的機緣:「突然會有一些事情找到你,或是你會遇見什麼人事,這是無法預料的。」

但另一方面,他也認為無論是過去與現在,學術與問政之間,都存有潛在的聯繫。「當你碰到事情,必須抉擇是不是接受;接受了以後,又怎麼處理。這將會形成你自己的歷史。」

這就是杜正勝,沒有習慣將所有的一切歸於自己的真知灼見,卻永遠有自覺與現實不斷進行對話的史家。●

|

中國是怎麼形成的:大歷史的速寫 中國是怎麼形成的:大歷史的速寫

How Has China Been Formed

作者:杜正勝

出版:一卷文化

定價:480元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:杜正勝

中央研究院歷史語言研究所院士

專研古代中國史,著作包括《周代城邦》、《編戶齊民》、《古代社會與國家》、《新史學之路》及《從眉壽到長生》等。1990年與同儕共同創辦《新史學》,主張開發新課題,拓展新領域。他的史學思想早期可分為兩個階段,第一階段增添歷史研究的內容,以下層人民補上層菁英、以社會生活與文化心態補政經與思想之不足。第二階段超越中國疆界的歷史研究,把中國放在歐亞大陸考察,並提出同心圓史觀,從臺灣及於中國、亞洲與世界。

1992年以青壯之年膺選為中央研究院院士。曾任國立清華大學歷史研究所所長、中央研究院歷史語言研究所所長、國立故宮博物院院長、教育部部長。卸任公職後悠遊學海,研究、論述不輟,人生經驗促使他領悟歷史從表層到內裡的奧義,可說是他的史學思想第三階段。

歷史研究之外,杜正勝對臺灣社會政治與文化多所關懷,90年代論述歷史教育、臺灣民主之路與政治、文化主體性,文章收入《臺灣心 臺灣魂》及《走過關鍵十年》。

|

Tags:

中研院院士杜正勝年初出版定位貼近大眾並濃縮其畢生思考與史觀的通史《中國是怎麼形成的》。相較於前作《周代城邦》、《編戶齊民》兩本學術論文改編的學術書,新作讓大眾得以一窺這位重量級史學研究者的歷史洞見。

本篇專訪由曾任國立暨南國際大學歷史系副教授的吳雅婷,以及與杜正勝相交數十年的成功大學歷史系退休教授、宋史與婦女史學者劉靜貞教授共同採訪撰稿。

曾擔任故宮博物院院長、教育部長,幾度立於文教政策浪頭上的杜正勝,一派從容、氣定神閒地走進訪談的會議室。這裡是他自1980年以來,從事研究的中央研究院歷史語言研究所。直到今日,他仍然每天由家中步行至研究室,投身歷史,了解世界。

研究室外廊角落裡有張簡單的椅子,几案以箱子充當,案上疊著三兩本書,鎮著一塊奇木。他說:「這裡是我的『殖民地』,誰都可以來這裡休息。」不知道是不是真有他的同事(幾乎都是他的學生、後輩)會到這裡稍為歇腳。

我想起博士班時修杜老師的課,那時他正職掌故宮。一般來說,身兼要職的兼課老師都會對學生稍微包容,但那學期我見到杜老師怒斥報告準備不足的學弟,那頓訓斥結束在:「這樣子將來臺灣要怎麼交給你們!」

講臺上剛烈,後來又時而成為媒體話柄的杜正勝,對我輩學歷史的人來說,是中國上古史與醫療史、社會文化史的大家。他關於帝國政治社會結構的討論、生命觀與身體史的論述,以及史學研究方向的倡議,皆是學子必讀,甚至成為今日細究傳統中國時的前提。

今年他出版的新書《中國是怎麼形成的》,是他的學術工作與對國家社會關心期許的交集。除了難得的歷史知識與重要的歷史視野,書中更蘊藏了一位知識分子厚重的身影。

我們試著從龐大糾葛的歷史之中退後幾步,請杜正勝從人生歷程談向歷史,看看能否從一個時代的中國史學者在學界與政界一路走來的軌跡,反照出歷史知識如何生成與實踐。

【海濱荒村一少年:問學】

➤電土燈下的說書人與遠方來的教書先生

「真正的歷史學——也就是要真正懂得歷史,要經過相當的人生歷練以後才會懂。」杜正勝的笑容顯然覺得,歷史的後見之明將他看得過於早慧。

他接觸歷史的開始,說難不難,說簡單不簡單,是《東周列國志》。

「其實是『聽』《東周列國志》。」他特別強調時間點是70年前,十分歷史學家。那是電視尚未出現、電影院難得、收音機罕見的時代。最主要的大眾娛樂除了看戲,賣藥郎中為聚攏人氣的「賣唱」也是一種。

「這叫做『hông iông』(臺語),應該是寫作『鳳陽花鼓』的『鳳陽』。鳳陽花鼓源於安徽,朱元璋的故鄉,那裡的人因為逃荒,沿途藉雜耍、演藝、說唱流浪到較為富庶的江南,後來仍以此謀生。」

「這個以地指人的詞彙,不知因何被帶到台灣,在過去就指流動不定的賣唱人。有陣容較大,甚至到十幾個人的。還有一種,在我們鄉下,就是『講古』——說書,同時賣藥,每天連著講。」

社會史家在回顧自己童年的時候,順便為70年前的大眾娛樂史考證了一章。

生長於高雄縣漁村永安的杜正勝,幼時最期待的就是說書。神祕的賣藥郎在小學五年級的杜正勝眼中,就是一介高人。傍晚村裡最主要、也是唯一的十字路口,這個蓄著絡腮鬍,被叫「鬍鬚仔」的郎中,擺開幾盞「電土燈」 ,講起西施、范蠡、越王勾踐,這些故事便是來自《東周列國志》。

「我學歷史是從這個賣藥人開始。」由此,兩千多年前春秋時代的歷史人物陸續走進了杜正勝的生命。他很歷史地稱此為「第一階段」。

進入初中後,少年杜正勝有著強烈的求知慾,他主動出擊,拿著《中央日報》副刊連載的南宮博《李清照》向老師郭雲中求教。郭雲中不是他的任課老師,卻願意為少年釋疑,陪少年琢磨。在他的引介下,少年也走出詩詞,開始讀起《戰國策》及《史記》。郭老師借給杜正勝閱讀的《戰國策》是鉛字排印本,有標點,《史記》卻是景印雕板,無標點,文光圖書公司出版。

就像武俠小說裡秉賦資質的主角遇上慧眼良師一般,杜正勝不知不覺一層一層向上精進。後來,這些奮發讀著一則又一則古人故事的時光,都化成師範學校畢業旅行時,在臺北重慶南路向同學們東借西湊買下的文光那套20冊木刻板《史記》,至今仍珍藏在杜正勝臺南家中。

➤上古史的偶像們

師範學校畢業後,杜正勝教了3年書,也琢磨了英文和數學。他知道不喜歡死背社會科的自己,必須靠這兩科才能進入理想中的校系——臺大歷史系。

在讀物有限的青少年時代,杜正勝較容易接觸到的著名歷史學者,諸如錢穆、胡適、傅斯年,都與古代史研究有關,他也自然萌生了「有為者亦若是」的心志。加上郭雲中推薦他讀的書、精彩的歷史故事多在上古時段 ,杜正勝更覺得要研究歷史,必須能直接面對古代史。進入臺大後,也就自然而然以中國上古史為研究對象。他笑說:「其實就是偶像崇拜。」

他敬重的郭雲中老師曾說過,諸子百家之中最重要的是「管子」,但年輕時的杜正勝更喜歡老莊之學。只是當人生的經歷滿版後,他衷心佩服來自江蘇淮陰,曾經從政的老師有此見地。老師當年對他說的,如今他也對我們說:「你們就慢慢體會吧。」這一句承載著人生的重量,意味深長。

直到研究生時期,杜正勝都持續浸潤在諸子百家,希望朝思想史深造。不過漸漸地,與其在哲學上論辨,他更渴望見到歷史中實際的社會樣態。

他主動去信求教當時隱居外雙溪的史學大家錢穆,且帶著剛發表於臺大歷史研究所研究生刊物《史原》的〈墨子兼愛非無父辨〉。杜正勝笑說:「錢先生一看,就知道你這從臺大來的傢伙,一定又是中了《古史辨》的毒。」

《古史辨》為疑古派史家顧頡剛等人所作,對於中國古代典籍中關於上古史的記載提出諸多質疑,而錢穆則對於國家民族與傳統經典懷抱溫情和敬意。初出茅廬的杜正勝因為「中了《古史辨》的遺毒」,連人帶文一起被錢穆叨唸了一個多小時。

「我就這樣一邊聽他說,一邊看著我那篇文章躺在桌上。但是我當時覺得,他講的也有道理啊。」研究生沒有被嚇走或氣跑,更與大師維持往來。在即將決定論文題目時,他特地請錢穆賜教。

而錢穆的回答令杜正勝震驚,他說:「題目要自己找。我給你題目,你就被我限制住了。」這句話不只開啟了杜正勝自己摸索研究議題的旅程,也成為日後他指導學生時奉行的圭皋。

➤「國人」的意義

將錢穆的提點放進心裡,杜正勝重新回到自己與書本、文獻的對話中。50年代,中國歷史學界曾熱切地以左派思想建構對於中國歷史的解釋,開出了所謂的「五朵紅花」:古代史分期、封建土地所有制形成、農民戰爭、資本主義萌芽以及漢民族形成等五大問題,和杜正勝直接有關的是中國古代史分期的論辯。

這些問題國民黨禁止討論,臺灣歷史學界也不敢說,只極少機構有這類書籍,中央研究院傅斯年圖書館是其一。年輕的杜正勝滿懷求知欲與檢證精神,遠從臺大去閱讀,將書文涉及的原始材料全找出來。

史家重建歷史事實、探究事由,講究的並非單純堆疊材料,而是透過洞察幽微的史識。就在《左傳》的故事中,研究生杜正勝意識到「國人」的存在。

「國人」是周代(紀元前11-3世紀)城邦中的居民。三千年前的東亞大地上並沒有「都會帶」,而是散布著一座一座由城牆圈起來的城,城與城之間有廣闊的原野,一城等於一國。能夠居住於城內的民眾,多半具有一定身分。

杜正勝並未將眼光停留在事蹟彪炳的上層或貴族,他有意識地向下挖掘,於是久遠前的人們生活情景似乎被復活了,西周時期的社會結構與基層民眾力量也得以展現。

隨著成長,「社會」越來越進到個人生活與思索的視野之中,史家逐漸開始以學術研究回應現實。史學與史家身處時代的關聯,乃至於古代/過去與現代/當下的關係也因此映現。

「我生長的時代是一黨專政的時代,是戒嚴的時代。而且不只是一黨專政,是一人專政,一人說了算的時代。那時候,什麼中產階級、資本家都不重要,軍事與政治才是最主要的。中國歷史也是這樣,政治力量那麼強大,社會力量卻幾乎看不到。而我在《左傳》中竟然讀到這樣一種社會力量,就感到好奇啊,也會渴望把這股力量弄清楚。」

年屆80的杜正勝說起當年的意念,仍然鏗鏘有力,彷彿昔日那個對學問與世道懷抱熱忱的青年一直未曾遠去。

「當時的我們沒有機會真正去了解共產黨,我們也不相信國民黨宣傳的那個共產黨。那時候我們年輕人看得到的是國民黨對於軍、政的獨攬,我們不喜歡一黨專政、一人專政,而這也正是中國歷史的一環。我的研究學習與現實環境就這樣結合,產生了城邦時代的論述。」

後來出版的《編戶齊民:傳統政治社會結構之形成》 ,同樣是杜正勝出自現實關懷的研究。出身基層的杜正勝如同萬家編戶中的小民,閱讀歷史材料時,自然格外對中國歷史上只能盡義務、無法要求權利的平民百姓的困境產生同感。

,同樣是杜正勝出自現實關懷的研究。出身基層的杜正勝如同萬家編戶中的小民,閱讀歷史材料時,自然格外對中國歷史上只能盡義務、無法要求權利的平民百姓的困境產生同感。

如此強烈的「選邊站」,會不會在不知不覺中影響對於歷史的解釋呢?

「我就是生活在這樣的環境裡。我所看到的,自然會觸動到我,而讓我去處理這些問題。但我還是守住了一個基本原則:歷史學的要義是『求真』,求真就是要根據資料,有憑有據來講話。」

杜正勝雖然笑說自己仍然是個「史料學派」,但同時也展現出對於自己身為史家不為波濤所撼的操守,自信與無愧的姿態。

【策馬入江湖:入世】

➤從歷史社會到現實社會

回顧少年經歷,凡觸及時間與人物,我們幾乎沒有從杜正勝口中聽到一絲模糊不確定的語氣,彷彿這一切如同他腦中的歷史典故,不曾淡化。隨著研究的輪廓逐漸明晰,內涵逐漸飽滿,臺灣民主化的浪潮也已經向古代史學者的研究室漫淹過去。

「政治跟社會完全是分不開的,絕對不能。過去跟現在也分不開,這是我長期體會出來而形成的觀念。歷史是過去,但不是已死的東西,到今天它還存在,所以我會願意去從政。」

談到從政與政治關懷,杜正勝坦然道出自身抱持的理念和態度,細說起如何從一介書生,逐步跨入公領域江湖,承擔起各種職務。

一直以來,杜正勝專心學術研究,他自比:「我在史語所,就像以前的和尚在寺院裡面一樣。」但他研究社會史,背後其實抱持政治關懷,說是和尚,想必也是非常入世的那種。昔日沉浸在祕笈中的青年終是藝成入世,踏入江湖。

1987年他參與創辦歷史普及刊物《歷史月刊》,3年後臺灣重要的學術刊物《新史學》創刊,這兩份期刊正是他以學術方式展現現實關懷的實質作為。

兩份刊物的發刊詞皆由杜正勝主筆,尤其《新史學》發刊詞更盡現他當年抱負。文中說到史學家當以歷史學工作面對國際變局與即將來臨的新世紀;要有新視野則當有新技術、新觀點;更要有為世人溝通古今,導向未來的抱負。

杜正勝首度針對公共事務發言,是野百合運動時期在《聯合報》呼籲國民黨停止內鬥的評論 。他自忖,大概因為辦了《歷史月刊》,學界外的人留意到他,熟識的報界友人也鼓勵他將看法發表在報刊上,生命史遂開始了新階段。

真正讓杜正勝開始被大眾認識,不得不提他參與主編、日後卻引起爭議的教科書《認識台灣》。

他帶著有些冤枉的神情回顧:編輯《認識台灣》一套三冊是國立編譯館的業務。當時館長來邀請時,「歷史篇」已聘妥主編,所以請他擔任「社會篇」主編。

三冊幾乎是各自分頭作業。「社會篇」主要內容定在1950年以後,當時受到批判的日本殖民時期內容,根本不是他負責的。但所有矛頭後來都指向他,並直指他是「李登輝的人」、李登輝就是這套書的幕後黑手。

杜正勝分析,爭議發生在1997年6月,或許因為他在1995年為李總統寫了二二八紀念碑揭幕式演講詞,1996年又為李總統寫了第一任民選總統就職演說詞,所以讓人有些聯想,而成為政爭的藉口。當年引發爭議的教科書內容,如今已成為臺灣年輕人對家國認識的基本框架。

「其實我沒有那麼偉大。」杜正勝為自己在此事中的角色如此定調。他並不認為自己是李登輝的幕僚,他說李總統只在覺得需要的時候讓人來約稿。「就這樣而已。他不下指導,只是給個題目,說是為了什麼,希望我寫一篇。其實我有很大的自由。」這是他認知中與李總統的關係。

杜正勝參政,但不加入政黨,不管是偶爾的文膽工作,或是後來到故宮博物院、教育部任職,都是本著學術研究的原理去完成任務:「就是要先蒐集資料,先研判,再去想辦法跟規劃。在我看來,(從政)是和學術研究差不多的。我是受歷史學訓練的,處理什麼事情也就是歷史學的思考。」當時他也以這些方法和步驟勉勵部會同仁。

也許因為《認識臺灣》的關係,或者加上後來他在教育部推動的歷史課綱,某些人因此視杜正勝為「臺灣史專家」。杜正勝說,臺灣史研究,他到現在仍不敢自居,但對臺灣教育,他自認是盡了一點力量的。

➤重新認識中國

儘管站穩了以臺灣為核心的中心思想,杜正勝並未將原來的中國史學識封印。今年出版的新作《中國是怎麼形成的:大歷史的速寫》就展現出他如何融匯對於中國史的認識,並充分體現了現階段對於中國史的態度與想法。也讓我們看到,一位學者為學,如何從議題的選擇轉而藉由角度與方法,來重新反思原先的歷史認識。

問起這本書的寫作緣起和構思過程,以及寫作中有什麼困難不易處?杜正勝表示:「寫這本書的過程,坦白講,沒有困難。」習讀中國史也算時間不短的我們,聽到這句話還是很震撼。

杜正勝說起自己在出版社的邀約下,如何在數個月內,將原刊於《古今論衡》的一篇文章擴充成一本面向大眾的讀物,頗有幾分得意。想必也是胸中有世界,文字才能順流而出。

這本書的前身源起於2020年政大第二屆「羅家倫國際漢學講座」,當時講座主題為「重新認識中國」。而其中的想法,又可回溯到90年代以來就逐漸產生的一些體會。那麼,這個「重新」究竟是由何而來呢?

杜正勝說他並非先知先覺者,從小受的教育便是要做「中國人」,無論是知識的內涵或人生的考量,很大部分來自中國。另一方面,年輕時也很自然地將對於社會主義烏托邦的幻想,寄託在未來的中國。

「現在看起來,就是用那個幻想的烏托邦,在心中抵制那個現實中的專制政權。」尤其在90年代以後,他獨自一人至中國各地踏查考古遺址。「一路上,我看到了、接觸到了,發現這個中國跟我所想的很不一樣,跟書本所寫的中國很不一樣。」

在逐步與當代中國的接觸中,杜正勝也意識到群體和個人的差異。80年代他在國外會議上結識中國學者:「作為個人的中國人,他們都是很好的人。但是一碰到政治,就會很不一樣,他們被政治籠罩得死死的,不敢和黨中央不同調。在中國那個社會,一個平民百姓會碰到很多困難和障礙。」

在這些互動、見聞中,杜正勝體認到的中國文化,是官本位文化。而此時正逢臺灣大步邁開了民主化、自由化、本土化的步伐,這就與親身接觸到的中國產生了相當大的對比。

「所以回到學術,我也開始反省:以前所了解的中國,正確嗎?」

為了說明自己想法的轉變,杜正勝唸起南宋文人辛棄疾的一闕詞,其中一句他一直牢記:「求田問舍,怕應羞見,劉郎才氣。」(〈水龍吟 登建康賞心亭〉)

為了表明復國北返之志,辛棄疾以三國時代的典故,說明南方只是暫居之所,不值得也不應該耗費精神於置辦不動產。

「我非常欣賞這兩句話,我青壯時期都不主張買房子——我現在還有自己的地方可住,完全是因為太太決定要買房子,果如我說的租房子就好啦,我現在會是無殼蝸牛。」

他臉上的笑容彷彿在嘲笑自己年輕時的傻氣,卻也讓我們看到當年那份知識分子的風骨和志氣。後來,當他的臺灣主體意識成形,再想起這幾句話時,更生出了另一種想法:當年的辛棄疾之所以不願置產,正是因為他一心北伐,對於讓他落腳、安居的南方之土從未產生認同。

正因為有了這樣的反省,杜正勝回想讀過的中國書,重新思索中國的特質。

在《中國是怎麼形成的》書中,杜正勝闡釋中國的特質——政治與經濟互相為用,但主動權掌握在政治上。因此,凡事以經濟出發,講究效益,計算成本的西方人,才會一直難以了解中國。

杜正勝說:「唸歷史你就會感受到這個。」而20世紀以來中國逐步形成的「民族國家」,在他看來似乎比「帝國」更成問題。

「帝國」原是在多民族的基礎上,以多元制度和多元文化交織佈置而成。杜正勝說:「真正的帝國,是會適應不同的需要,而有不同的法律的。」然而,「當清帝國滅亡,中國進入民族國家(National State),成為中華民國,創造了『中華民族』這個神話,變成單一民族的國家,並以此為信念,將全域編戶齊民化,就造成了往後的難局。」

➤與歷史為伍

讀歷史的樂趣何在?現今世界資訊的流動愈形便捷,時間感越來越快,人也離過去越來越遠。身為古代史專家,杜正勝會給今日的讀者與學子什麼樣的建議,以親近這些越來越遠的文明資產?

「主動的閱讀是培養對知識產生興趣的重要能源。」更要緊的是,必須縱觀全局,不可見樹不見林。得在掌握「結構」、「骨架」的前提下,再搭配字典、詞典去做細部解析。

在他看來,無論是現代文或古代材料,解讀的原則是一樣的。「結構」、「骨架」是這套功夫心法的要訣,當年他為歷史學謀劃的新格局也是依據此思維。順著這樣結構性的思考,他不認為所有人都應該做一樣的事、讀一樣的書,人文社會和自然科學應該有不同的設計和要求。

「『樂趣』也是要分不同層次的。小學生有小學生的樂趣,中學生有中學生的樂趣。在各自的程度自有他們能理解、能接受的東西,那自然會感到有趣。」

強調個別性的不可忽視後,杜正勝將問題轉換到普遍的「一般人」上,那就是:「一定要先去思考,歷史(過去的事情)和你、我現在有什麼關係。」

他舉成語「切膚之痛」說明,今日的情勢,若是能與歷史事實相參照,則無論贊否、敵友,歷史都將因著這樣的思維路徑與你產生關聯。而無論立場為何,都要將所見事實反照至本心,而後去問自我的感受,是否真能認可如此的作為。

這樣的比擬,想必反映出他一路行來,現實與過去加諸在他身上的「痛感」。

說著說著,他又丟出一個出自《莊子》的故事:三千年神龜是願意死了以後,身披錦緞被供奉於宗廟上,還是寧願在泥巴裡甩著小尾巴活著?莊子藉此反問請他出仕的楚國官員,以表明自己身在江湖之志(註)。 杜正勝確實很擅於用典故、說故事,而他個人的決意也寄寓其間。

【隨緣的拳擊手】

訪談的兩個半小時期間,杜正勝一口水也沒喝。他侃侃而談,表述清晰,信念堅定。除了髮色白了一些,歲月似乎沒有在他身上留下太多痕跡。

「剛毅」或許不是人們第一眼看到杜正勝會下的評價,但從他面對那麼艱澀的史料重建出的歷史,從他為博物館和教育帶來的改變,從他對學生的訓斥,從他的眼神,那的確是我所認識的杜老師。

訪談結束後,我們圍坐在他「殖民地」上的小小几案閒話。放下家國使命、知識分子情懷,他說:「你們最重要的,還是要鍛練身體。」

「老師都怎麼鍛練呢?」

「練拳擊啊。」語氣自然得像順口說起三餐日常。

他從研究室拿出使用多年的拳擊手套,說明器具,解釋練法。手套之外,另一個角落還有一堆健身器材。指著說著,他忽而隨手便抄起滾輪,伏地推了起來。這一連串舉動帶給我們的震撼度,完全不亞於當年唸拜讀他大作的心情。但轉念一想,揮拳的硬氣,也許正呼應他性情的剛毅。

在談到學術研究與政務工作之間的關係時,杜正勝幾度展現出柔韌的一面,提及很多事情來自大環境中的機緣:「突然會有一些事情找到你,或是你會遇見什麼人事,這是無法預料的。」

但另一方面,他也認為無論是過去與現在,學術與問政之間,都存有潛在的聯繫。「當你碰到事情,必須抉擇是不是接受;接受了以後,又怎麼處理。這將會形成你自己的歷史。」

這就是杜正勝,沒有習慣將所有的一切歸於自己的真知灼見,卻永遠有自覺與現實不斷進行對話的史家。●

How Has China Been Formed

作者:杜正勝

出版:一卷文化

定價:480元

【內容簡介➤】

作者簡介:杜正勝

中央研究院歷史語言研究所院士

專研古代中國史,著作包括《周代城邦》、《編戶齊民》、《古代社會與國家》、《新史學之路》及《從眉壽到長生》等。1990年與同儕共同創辦《新史學》,主張開發新課題,拓展新領域。他的史學思想早期可分為兩個階段,第一階段增添歷史研究的內容,以下層人民補上層菁英、以社會生活與文化心態補政經與思想之不足。第二階段超越中國疆界的歷史研究,把中國放在歐亞大陸考察,並提出同心圓史觀,從臺灣及於中國、亞洲與世界。

1992年以青壯之年膺選為中央研究院院士。曾任國立清華大學歷史研究所所長、中央研究院歷史語言研究所所長、國立故宮博物院院長、教育部部長。卸任公職後悠遊學海,研究、論述不輟,人生經驗促使他領悟歷史從表層到內裡的奧義,可說是他的史學思想第三階段。

歷史研究之外,杜正勝對臺灣社會政治與文化多所關懷,90年代論述歷史教育、臺灣民主之路與政治、文化主體性,文章收入《臺灣心 臺灣魂》及《走過關鍵十年》。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

延伸閱讀

人物》跨領域的求知為何重要?筆訪《大查帳》、《自由與干預》歷史暨會計學教授雅各.索爾

探討會計與當責重要性的暢銷歷史書《大查帳》,作者雅各.索爾(Jacob Soll)日前來台,除了參加中央研究院舉辦的活動外,也特別接受Openbook閱讀誌專訪。... 閱讀更多

話題》台灣欠缺的那本史景遷:《中國縱橫》

閱讀更多

書評》與史俱進的歷史學家:評提摩希.史奈德(Timothy Snyder)《到不自由之路》

閱讀更多