世紀大疫,萬事休生養息,暑假結束前,終於可以再度走進電影院。會吸引我離開穴居生活的,是日本好友去年在群組熱烈討論的電影《三島由紀夫vs東大全共鬥》,因為論戰地900號教室就在我們駒場東大,電影訪談也出現共同認識的師友。

「劉桑,你不是寫過李登輝總統跟「戰中派」(終戰時20歲前後)的評論,三島屬同世代,台灣人對他有何看法?文學的或政治的?」

朋友有的是目前日本學界第一線研究者,有的在出版文化界長期耕耘,即使專業分野不同,「人之共性」的敏感度依然經常刺激我的台灣思考,工作或教學都非常受用。他們隨意的提問,反讓我更在意。盤整過往閱讀筆記,一些根本困惑始終旋據心頭。三島文學已是世界性的研究,外國人可以透過三島深入理解戰後日本與日本人的精神世界,那麼,台灣人理解的日本,與歐美有何不同?跟中韓等亞洲國家當然也不可能一樣。但為何翻閱華文圈的三島相關評論,字裡行間的自肅感全無二致?隱晦的男男相愛出場享盡舞台鎂光注目,暴烈美感的日本之愛演出則淪為跑龍套。

電影《三島由紀夫vs東大全共鬥》劇照(取自映画.com,©2020映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」製作委員会)

因為工作所需,多年來我除了關注日本學界文化界最新動向外,也持續收集名編輯、出版人、評論家、翻譯家寫的回憶錄和隨筆散文。基於所學所思,特別留意他們筆下與台灣有關的部分。電影裡三島本人的風趣詼諧,讓我馬上想起他曾在《不道德教育講座》特別指明,他見過最有趣的揩油賊就是台灣的養蜂人家,故意把蜜蜂養在糖廠附近,蜜蜂不採花蜜,直接偷搬倉庫糖粒,不用自掏腰包買糖,然後誰也無從指責,那調侃捉狹的形象彷彿紙面文字躍上螢幕。

會心一笑之餘,又讀到《西川滿日記》描寫的戰後初期日本。在台灣渡過三十幾年青春歲月、啟迪葉石濤等台灣作家的西川滿,引揚回歸成為「異鄉人」後,在老中青跨世代文士團體「新鷹會」重新出發,躋身日本文壇,而後提拔邱永漢。三島年紀算他晚輩,當時曾近身接觸過,西川晚年將長篇敘事詩交給三島好友黛敏郎作曲演出,或許是命運的必然。

日本文藝工作者西川滿 (右二)(取自wiki)

三島與台灣的連結,最有名的事例當然就是他在自傳體小說《假面的告白》裡描述東京帝大生「勤勞動員」時,曾在海軍工廠與台灣來的十二、三歲少年工結為莫逆之交,他們教他講台灣話,他講《雨月物語》等日本傳統怪談給他們聽,感情甚篤。跟前述養蜂人家一樣機靈滑頭的台灣少年們,食慾旺盛非人,偷偷多拿了些白米蔬菜,用機油炒飯請客,風味特殊,這下可難為了三島,再如何誇讚喜愛這些小惡魔們也只能敬謝不敏。

三島與台灣的連結,最有名的事例當然就是他在自傳體小說《假面的告白》裡描述東京帝大生「勤勞動員」時,曾在海軍工廠與台灣來的十二、三歲少年工結為莫逆之交,他們教他講台灣話,他講《雨月物語》等日本傳統怪談給他們聽,感情甚篤。跟前述養蜂人家一樣機靈滑頭的台灣少年們,食慾旺盛非人,偷偷多拿了些白米蔬菜,用機油炒飯請客,風味特殊,這下可難為了三島,再如何誇讚喜愛這些小惡魔們也只能敬謝不敏。

吳明益《睡眠的航線》成功地連結了這段台日關係的戰爭歷史,但戰後日本與台灣的鴻溝遠比想像的更深層嚴重。1925年出生的三島,只比李登輝、司馬遼太郎小2歲。跟他們一樣青春期成長於昭和時代的台日青年男女,如何面對時代暴流的翻弄,在人生風華正盛的二十代走過戰敗後那段「假面的時代」?

文學刻畫人性的幽微、掙扎與救贖,透過三島文學的世界性,我想叩問的其實更多是台日之間的連帶、斷絕及其歷史意涵。筆者策畫主編《台灣對話錄 1989-2020》時,若林正丈老師指出「從台灣反思戰後日本精神史,深化台日共同課題」的重要性,直擊我長期的關懷。

戰後日本為何選擇性的遺忘台灣?一直到90年代才重新回眸凝視這塊島嶼?僅只因為台灣的民主化而不得不重視嗎?日本不是美國,跟台灣之間不可能只存在價值同盟。這段巨大的歷史空白該如何詮釋補足?

我的叩問很快就聽到了歷史的回聲。

觀影後帶著「補課」的心情,重新閱讀筆記,特別是四方田犬彥寫給三島的信(收錄於《続.三島由紀夫が死んだ日》),提供了許多線索。

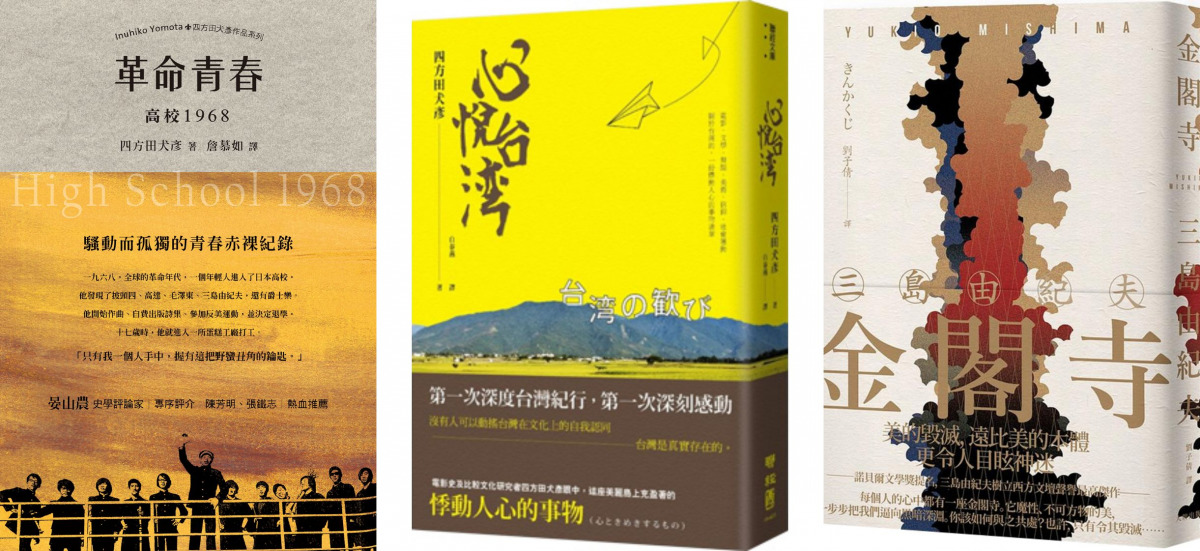

1953年出生的四方田,比電影中的全共鬥團塊世代(1947-1949年出生)年紀略小,1970年三島自決時他還是高三學生。四方田曾將自己的學運經驗寫成《革命青春—高校1968》一書,亦出版過《心悅 台灣》闡述自己的台灣觀察。信的一開頭就以台灣好友(張昌彥教授)為例,1969年,這位從台北到東京深造的電影研究者,在銀座知名的服部鐘錶行前偶遇三島。熱愛《金閣寺》的他自告奮勇跟三島打招呼,面對相差二十多歲的台灣年輕人,三島毫無保留地親切交談並鼓舞他往學問之道精進。

日本作家四方田犬彥(桑杉學攝)

不知當時銀座街頭的三島是否想起了高座的台灣少年們?自嘲「過早成為時代落伍者」的三島,時代卻永遠記住了他。2000年前後,三島研究開始受到日本新世代正視,山中湖文學館的開設、重新編輯作品全集、出版未公開的日記書信,文學以外的電影戲曲乃至政治的「演出」,亦成為跨領域研究對象,持續受到日本社會關注。

面對這位死後復活、不斷成長的偉大作家,四方田以書信體向素未相識的三島正式吿別,列舉他死後日本知識界各樣「明哲保身」的理論思想窘態,認為日本的「後現代社會」正是因為三島的不在才得以安心自我實現。1970年代以後,日本主流知識圈對三島刻意遺忘,連提到名字或作品都有所忌諱,可能的話甚至想抹消他文學史上的定位,存而不論。種種政治文化表象的精神結構與戰後對待台灣幾乎如出一轍。

三島由紀夫(取自wiki)

台灣人追求民主自由的歷程,其實就是在追問「何謂台灣」的認同之旅。台灣的忘卻,某種意義上也可以說是戰後日本人放棄了自我追尋。獨力采風補遺,我屢屢赤手揮拳洩憤歷史對台灣的無仁義,卻意外因一場觀影,從「三島由紀夫與台灣」得到同理的寬慰。

原來遺忘台灣,不只是像電影《海角七號》那樣無奈放棄而哭泣離別,日本人自己也曾集體抗拒了三島的淒厲存在,往眾生平等喜樂的烏托邦遁逃。直到進入90年代,被冷戰意識形態封印的「國家」與「歷史」得以復權,三島研究的華麗登場與重新「發現台灣」,兩者思想的地下水脈應該是相通的。

同理的寬慰,透過台灣,也延伸連結了三島與司馬遼太郎。

眾所周知,這兩位大作家雖同為「大正出生的故老」,由於戰場體驗的不同(司馬親睹戰爭慘烈,三島則未實際作戰),對於戰後日本的評價也不一。三島全盤否定,司馬則相當程度肯定戰後日本的發展。司馬認為戰後日本成為經濟大國的基礎並不在「萬世一系」的天皇制,而是所謂的「明治」這個國家,只要不再重踏昭和那場愚蠢戰爭的覆轍,努力邁向「坂上之雲」就能成功。他的創作相當吻合高度經濟成長期日本人的心情。三島自決前曾投書自述戰後25年來所目睹的「空虛」,其後司馬以「異常的三島事件」為題評論,顯然並不肯定三島作為。

日本知名編輯粕谷一希認為,大作家之死,象徵一個時代的結束與另一個時代的開端。三島死後,司馬從「文士」轉型為「國士」,不再只寫歷史小說,而是積極探索日本這個國家的具體「形貌」(国のかたち)並深刻影響輿論。著名的「街道漫步」系列,就是在三島死後開始連載的。

司馬於三島歿後25年的1996年初遽然辭世,彼時日本泡沫經濟崩壞,社會人心虛無。作家塩野七生認為司馬死得相當悲壯,評論家松本健一則認為司馬的「憤死」代表了他對當年三島憂國自決的「追認」。儘管兩人對於「美麗的日本」想像不同——三島高舉天皇的象徵意義,司馬則側重庶民社會文化——但兩人生涯最後都以憂國之「空虛」而終。

然而,兩人認為的「空虛」所指為何?如果前述日本的三島研究再興與「發現台灣」的同時性是必然的,那麼答案的關鍵或許就在台灣,特別是司馬「街道漫步」系列中最受矚目的《台灣紀行》。

司馬遼太郎與其著作《台灣紀行》(右圖取自wiki)

當年伴隨司馬來台取材,擔任紀行系列插畫的繪本大師安野光雅,後來單獨出版了《台灣小景》。他在自傳中,憶及司馬特別告訴他,那位在新營車站前蹲地嚎啕大哭的田中準造,就是1970年「三島事件」的獨家新聞記者。我對此敘述存疑,像半藤一利那樣當起了「歷史偵探」。三島自決舞台在東京市谷自衛隊駐地,事前已將檄文等遺書交給《每日新聞》的德岡孝夫與NHK的伊達宗克,田中當時是《大阪新聞》記者,正確來講或許應該是關西地方的新聞首發吧。

重點不是三島的自決新聞,而是司馬沒有寫在《台灣紀行》書中的幕後真言。但對於與三島同世代的司馬、安野來說,「昭和45年11月25日」像是一個座標,許多人事物的敘述據此展開。我循線挖掘該書相關人物的作品,發現《台灣紀行》連載(1993年7月—1994年3月)剛開始沒多久,司馬寫信給當年在台灣隨行的記者池邊史生,透露自己與責編村井重俊的對話:

「我大概就是為了寫作《台灣紀行》而生的吧?」

「政治作為國家的基本,台灣卻一直處於「政治的空虛」狀態,致使人們的歲月也充滿了無盡的虛無。」

「作為基本的政治的空虛」,不只台灣,日本亦然。身為一個活在戰後、對戰前與亞洲都有些認識的作家,司馬認為只剩自己能理解那種「喪失故鄉」的寂寥感,《台灣紀行》除了出於戰中派的世代共感,更多的是「為此而生」的義務感。也正因此,《週刊朝日》連載結束後,司馬特別請當時「唯一的特派員」《產經新聞》的吉田信行協助,與李登輝總統進行對談,留下了珍貴的時代紀錄。這封信的內容後來收錄在村井重俊的編輯回憶錄《街道をついてゆく》,從台灣見證了司馬對三島的「追認」。

司馬遼太郎與李登輝對談畫面(取自wiki)

這個「追認」的再確認,寬解了我的歷史扣問,也回答了我閱讀《台灣紀行》長期的困惑。書中面對昭昭女士兩度追問「日本為何拋棄台灣?」司馬始終窮於應答。理由或許一如三島自決之謎的研究持續至今,戰後日本人的自我追尋仍在進行式中。

三島自決已逾50年,司馬離世也過了四分之一世紀,不管是殉身或憤死,兩人追求的「美麗的日本」,並未如師匠川端康成所提示的道德性倫理性展開,而是日趨庸俗工具化。而台灣則逐步走出那段充滿無盡虛無的歲月,用和平的手法驕傲地終結了「假面的時代」與「政治的空虛」。一如李登輝等台日戰中派世代的死生相託,不管透過文學或政治,在各自的戰場努力賦予故鄉更多的文明國家高度,願我們的下一代永遠不再當個活在故鄉的異鄉人。●

Tags:

日本作家三島由紀夫(右)與司馬遼太郎(圖片來源:kimonokinenbi、wiki)

世紀大疫,萬事休生養息,暑假結束前,終於可以再度走進電影院。會吸引我離開穴居生活的,是日本好友去年在群組熱烈討論的電影《三島由紀夫vs東大全共鬥》,因為論戰地900號教室就在我們駒場東大,電影訪談也出現共同認識的師友。

「劉桑,你不是寫過李登輝總統跟「戰中派」(終戰時20歲前後)的評論,三島屬同世代,台灣人對他有何看法?文學的或政治的?」

朋友有的是目前日本學界第一線研究者,有的在出版文化界長期耕耘,即使專業分野不同,「人之共性」的敏感度依然經常刺激我的台灣思考,工作或教學都非常受用。他們隨意的提問,反讓我更在意。盤整過往閱讀筆記,一些根本困惑始終旋據心頭。三島文學已是世界性的研究,外國人可以透過三島深入理解戰後日本與日本人的精神世界,那麼,台灣人理解的日本,與歐美有何不同?跟中韓等亞洲國家當然也不可能一樣。但為何翻閱華文圈的三島相關評論,字裡行間的自肅感全無二致?隱晦的男男相愛出場享盡舞台鎂光注目,暴烈美感的日本之愛演出則淪為跑龍套。

因為工作所需,多年來我除了關注日本學界文化界最新動向外,也持續收集名編輯、出版人、評論家、翻譯家寫的回憶錄和隨筆散文。基於所學所思,特別留意他們筆下與台灣有關的部分。電影裡三島本人的風趣詼諧,讓我馬上想起他曾在《不道德教育講座》特別指明,他見過最有趣的揩油賊就是台灣的養蜂人家,故意把蜜蜂養在糖廠附近,蜜蜂不採花蜜,直接偷搬倉庫糖粒,不用自掏腰包買糖,然後誰也無從指責,那調侃捉狹的形象彷彿紙面文字躍上螢幕。

會心一笑之餘,又讀到《西川滿日記》描寫的戰後初期日本。在台灣渡過三十幾年青春歲月、啟迪葉石濤等台灣作家的西川滿,引揚回歸成為「異鄉人」後,在老中青跨世代文士團體「新鷹會」重新出發,躋身日本文壇,而後提拔邱永漢。三島年紀算他晚輩,當時曾近身接觸過,西川晚年將長篇敘事詩交給三島好友黛敏郎作曲演出,或許是命運的必然。

吳明益《睡眠的航線》成功地連結了這段台日關係的戰爭歷史,但戰後日本與台灣的鴻溝遠比想像的更深層嚴重。1925年出生的三島,只比李登輝、司馬遼太郎小2歲。跟他們一樣青春期成長於昭和時代的台日青年男女,如何面對時代暴流的翻弄,在人生風華正盛的二十代走過戰敗後那段「假面的時代」?

文學刻畫人性的幽微、掙扎與救贖,透過三島文學的世界性,我想叩問的其實更多是台日之間的連帶、斷絕及其歷史意涵。筆者策畫主編《台灣對話錄 1989-2020》時,若林正丈老師指出「從台灣反思戰後日本精神史,深化台日共同課題」的重要性,直擊我長期的關懷。

戰後日本為何選擇性的遺忘台灣?一直到90年代才重新回眸凝視這塊島嶼?僅只因為台灣的民主化而不得不重視嗎?日本不是美國,跟台灣之間不可能只存在價值同盟。這段巨大的歷史空白該如何詮釋補足?

我的叩問很快就聽到了歷史的回聲。

觀影後帶著「補課」的心情,重新閱讀筆記,特別是四方田犬彥寫給三島的信(收錄於《続.三島由紀夫が死んだ日》),提供了許多線索。

1953年出生的四方田,比電影中的全共鬥團塊世代(1947-1949年出生)年紀略小,1970年三島自決時他還是高三學生。四方田曾將自己的學運經驗寫成《革命青春—高校1968》一書,亦出版過《心悅 台灣》闡述自己的台灣觀察。信的一開頭就以台灣好友(張昌彥教授)為例,1969年,這位從台北到東京深造的電影研究者,在銀座知名的服部鐘錶行前偶遇三島。熱愛《金閣寺》的他自告奮勇跟三島打招呼,面對相差二十多歲的台灣年輕人,三島毫無保留地親切交談並鼓舞他往學問之道精進。

不知當時銀座街頭的三島是否想起了高座的台灣少年們?自嘲「過早成為時代落伍者」的三島,時代卻永遠記住了他。2000年前後,三島研究開始受到日本新世代正視,山中湖文學館的開設、重新編輯作品全集、出版未公開的日記書信,文學以外的電影戲曲乃至政治的「演出」,亦成為跨領域研究對象,持續受到日本社會關注。

面對這位死後復活、不斷成長的偉大作家,四方田以書信體向素未相識的三島正式吿別,列舉他死後日本知識界各樣「明哲保身」的理論思想窘態,認為日本的「後現代社會」正是因為三島的不在才得以安心自我實現。1970年代以後,日本主流知識圈對三島刻意遺忘,連提到名字或作品都有所忌諱,可能的話甚至想抹消他文學史上的定位,存而不論。種種政治文化表象的精神結構與戰後對待台灣幾乎如出一轍。

台灣人追求民主自由的歷程,其實就是在追問「何謂台灣」的認同之旅。台灣的忘卻,某種意義上也可以說是戰後日本人放棄了自我追尋。獨力采風補遺,我屢屢赤手揮拳洩憤歷史對台灣的無仁義,卻意外因一場觀影,從「三島由紀夫與台灣」得到同理的寬慰。

原來遺忘台灣,不只是像電影《海角七號》那樣無奈放棄而哭泣離別,日本人自己也曾集體抗拒了三島的淒厲存在,往眾生平等喜樂的烏托邦遁逃。直到進入90年代,被冷戰意識形態封印的「國家」與「歷史」得以復權,三島研究的華麗登場與重新「發現台灣」,兩者思想的地下水脈應該是相通的。

同理的寬慰,透過台灣,也延伸連結了三島與司馬遼太郎。

眾所周知,這兩位大作家雖同為「大正出生的故老」,由於戰場體驗的不同(司馬親睹戰爭慘烈,三島則未實際作戰),對於戰後日本的評價也不一。三島全盤否定,司馬則相當程度肯定戰後日本的發展。司馬認為戰後日本成為經濟大國的基礎並不在「萬世一系」的天皇制,而是所謂的「明治」這個國家,只要不再重踏昭和那場愚蠢戰爭的覆轍,努力邁向「坂上之雲」就能成功。他的創作相當吻合高度經濟成長期日本人的心情。三島自決前曾投書自述戰後25年來所目睹的「空虛」,其後司馬以「異常的三島事件」為題評論,顯然並不肯定三島作為。

日本知名編輯粕谷一希認為,大作家之死,象徵一個時代的結束與另一個時代的開端。三島死後,司馬從「文士」轉型為「國士」,不再只寫歷史小說,而是積極探索日本這個國家的具體「形貌」(国のかたち)並深刻影響輿論。著名的「街道漫步」系列,就是在三島死後開始連載的。

司馬於三島歿後25年的1996年初遽然辭世,彼時日本泡沫經濟崩壞,社會人心虛無。作家塩野七生認為司馬死得相當悲壯,評論家松本健一則認為司馬的「憤死」代表了他對當年三島憂國自決的「追認」。儘管兩人對於「美麗的日本」想像不同——三島高舉天皇的象徵意義,司馬則側重庶民社會文化——但兩人生涯最後都以憂國之「空虛」而終。

然而,兩人認為的「空虛」所指為何?如果前述日本的三島研究再興與「發現台灣」的同時性是必然的,那麼答案的關鍵或許就在台灣,特別是司馬「街道漫步」系列中最受矚目的《台灣紀行》。

當年伴隨司馬來台取材,擔任紀行系列插畫的繪本大師安野光雅,後來單獨出版了《台灣小景》。他在自傳中,憶及司馬特別告訴他,那位在新營車站前蹲地嚎啕大哭的田中準造,就是1970年「三島事件」的獨家新聞記者。我對此敘述存疑,像半藤一利那樣當起了「歷史偵探」。三島自決舞台在東京市谷自衛隊駐地,事前已將檄文等遺書交給《每日新聞》的德岡孝夫與NHK的伊達宗克,田中當時是《大阪新聞》記者,正確來講或許應該是關西地方的新聞首發吧。

重點不是三島的自決新聞,而是司馬沒有寫在《台灣紀行》書中的幕後真言。但對於與三島同世代的司馬、安野來說,「昭和45年11月25日」像是一個座標,許多人事物的敘述據此展開。我循線挖掘該書相關人物的作品,發現《台灣紀行》連載(1993年7月—1994年3月)剛開始沒多久,司馬寫信給當年在台灣隨行的記者池邊史生,透露自己與責編村井重俊的對話:

「作為基本的政治的空虛」,不只台灣,日本亦然。身為一個活在戰後、對戰前與亞洲都有些認識的作家,司馬認為只剩自己能理解那種「喪失故鄉」的寂寥感,《台灣紀行》除了出於戰中派的世代共感,更多的是「為此而生」的義務感。也正因此,《週刊朝日》連載結束後,司馬特別請當時「唯一的特派員」《產經新聞》的吉田信行協助,與李登輝總統進行對談,留下了珍貴的時代紀錄。這封信的內容後來收錄在村井重俊的編輯回憶錄《街道をついてゆく》,從台灣見證了司馬對三島的「追認」。

這個「追認」的再確認,寬解了我的歷史扣問,也回答了我閱讀《台灣紀行》長期的困惑。書中面對昭昭女士兩度追問「日本為何拋棄台灣?」司馬始終窮於應答。理由或許一如三島自決之謎的研究持續至今,戰後日本人的自我追尋仍在進行式中。

三島自決已逾50年,司馬離世也過了四分之一世紀,不管是殉身或憤死,兩人追求的「美麗的日本」,並未如師匠川端康成所提示的道德性倫理性展開,而是日趨庸俗工具化。而台灣則逐步走出那段充滿無盡虛無的歲月,用和平的手法驕傲地終結了「假面的時代」與「政治的空虛」。一如李登輝等台日戰中派世代的死生相託,不管透過文學或政治,在各自的戰場努力賦予故鄉更多的文明國家高度,願我們的下一代永遠不再當個活在故鄉的異鄉人。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.371》我有故事,你有真心嗎?

延伸閱讀

2021臺灣文學獎金典獎.複審觀察》張鐵志:臺灣文學世界外在與內在界線的再界定

由國立臺灣文學館主辦的2021臺灣文學獎金典獎,入圍名單揭曉。今年延續不分文類徵獎,小說、散文、新詩、非虛構書寫等作品同台競逐,共有235部作品參賽,創歷年新高... 閱讀更多

話題》如何讀一本經典好書:談《愛的藝術》

閱讀更多

話題》從台灣女性文學研究到性別文學論述:跨世紀革命暗語《性別島讀》

編按:今(2021)年4月,國立臺灣文學館策劃了「可讀.性—臺灣性別文學變裝特展」展覽,並據此延伸推出新世紀的性別文學專書——《性別島讀:... 閱讀更多