【作者的話】這個小說是我的小說

我曾相信寫小說是一個如同孩子玩樂高積木一樣,我可以任意創造一個世界,然後再加以摧毀的有趣遊戲,但並不是。寫小說就幾近於馬可.波羅一樣,去沒有人經驗過的世界旅行一般。首先,他們「要把門打開」,在首次訪問的那個陌生世界裡,我只能在我被允許的時間停留。他們說「時間到了」的話,我就必須離開,就算我想再停留也不可以。然後再次尋找充滿陌生人物的世界,開始流浪。這樣理解以後,我的心裡變得非常平靜。

小說家這個存在,很意外地,自律性很少,寫下第一句後,就會被那個句子支配,如果一個人物登場,就必須跟隨那個人物行動,如果到達小說的結尾,作家的自律性則將收斂為零。最後一個句子絕對不能違背前面所寫的任何一個句子。什麼?造物主怎麼會這樣?不可以這樣。

這次的小說因為進度特別緩慢,讓我吃了不少苦頭。常常一整天只寫了一、兩個句子,剛開始的時候,我非常煩悶,但想想,那正是主人公的步調,他不是個失去記憶的老人嗎?所以我決定放鬆心情,慢慢地寫下來。就那樣一個句子、一個句子寫下去的某一天,我突然覺悟到:

這是我的小說,我應該寫,而且只有我能寫。

如果再次回到旅人的比喻,我確信只有我訪問了那個世界,也只有我接受了那個世界。如果沒有這個過程,我大概也無法完成這個小說。

我在沒有像樣的收入,只是在習作的階段,靠著父母過活。我的父親和深更半夜才睡覺、日上三竿時才起床的疏懶兒子不同,總是黎明即起,照料家裡大小。他應該很討厭看到我異常雜亂的書桌,可是卻設法盡量忍受。一天我發牢騷說道:「如果有誰每天早上收拾我的書桌,我一定會成為滿不錯的作家」。從那天起,父親總是上來我在二樓的房間,清理乾淨我的書桌後,將塞滿菸蒂的菸灰缸清空,然後用水洗乾淨後放回原處。雖然有很多應該感謝的人,但我想把這本小說獻給每天清理想成為作家的兒子菸灰缸的父親。我停留在外國的期間,他得了重病,目前也還在與病魔對抗中,我祈求他能健康地活久一點,有朝一日看到兒子成為「滿不錯的作家」。

2013年 7月

金英夏

▉關於《殺人者的記憶法》的三篇幕後故事

一、這是我的小說

我分明曾經在哪裡讀過,可是為了引用而google時,卻遍尋不到。根據我的記憶,寫下《誰怕吳爾芙》(Who's Afraid of Virginia Woolf?)的作家愛德華.阿爾比(Edward Albee)在被問到寫一齣戲劇需要多長時間的問題時,他如此回答:

「一輩子(All my life)。」

因為這實在是太棒的回答,我心想應該會有人將之上傳到網頁,但是沒有。要麼就是我記錯了,要麼就是大家意外地對愛德華.阿爾比不感興趣,應該就是這二者之一吧?總之我沒能找到相關資料。

我也曾被問及寫一篇小說需要多長時間,我認為「每一本小說都不一樣」是最好的答案,但大作家阿爾比終究是與眾不同,他簡潔清楚地概括出創作的祕密:

All my life.

這次找到的其他訪談中,阿爾比有比較親切的回答:

「有一天我突然驚覺我正思考著某一齣戲劇,換言之,我在無意識中對其思索良久,因為不知道已經過了多久的時間,所以寫作一齣戲劇究竟要花多長時間的答案也不明確。如果我開始意識到我正構思某齣劇,那我就會持續思考,該思考會再次被鎖進無意識之中,然後又再次彈回(pops up)意識之中,終於在某個瞬間,會不想再把這個思考放回無意識中,希望將其留置在意識中加以探討,並且到達某一階段。直到那時,我才會比較清楚地知道我設定的人物。而為了搞清楚我有多瞭解我的人物,我會嘗試比較有趣的事,那就是我會設計一些我絕對不會放進那齣戲劇裡的場景,我的人物會在那個場景裡走上很長時間,也會說一些即興的台詞,如果很順利,我就可以放心地將我的人物投入劇裡,因為我已經充分瞭解了這些人物。從那時起,我才會開始執筆。」

根據妻子的記憶,聽到《殺人者的記憶法》的構思是在十年前,她說是在我們還住在麻浦區城山洞的時期,我很驚異地問道:

「已經有那麼久了?」

妻子對自己正確的記憶力極為自豪,毫不猶豫地說出正確的時間和場所,直到那時我才隱約記起。

那麼十年當中我做了什麼?我寫了別的小說,《黑色花》、《光之帝國》、《猜謎秀》以及《聽見你的聲音》。在書寫四本長篇小說的期間,我在無意識中也依舊懷揣著「罹患老年痴呆症的連續殺人犯」的故事,直到今年初,那個故事才又「彈回」(借用阿爾比的說法)我的意識之中。這類事情經常都是以這種方式開始,正如同在聽不到任何聲音的安靜時刻,我躺在房間地板上,沉浸於各種雜念的時候,快遞員突然上門一樣。我立刻知曉下次應該寫的小說是什麼。

也許是父親的緣故也未可知。我去年秋天停留在紐約的時候,接到父親罹患口腔癌第四期的診斷消息。他接下來進行了化療和三次大手術,恢復的期間也是十分漫長而艱辛。我回國的時候,手術雖都已結束,但因為長久麻醉的後遺症,父親出現譫妄的症狀,因為看到幻影而從床上猛然起身,有時連人也分辨不清。

父親曾是白馬部隊的成員,參加過越戰,當時沒有受過一次傷,安然無恙地回到國內,其後甚至沒有得過一次感冒,身體十分硬朗;而因為他連牙齒都非常堅硬,直到不久前,都是用牙齒打開燒酒瓶蓋。但就在過了花甲之後,突然得了腦中風,雖未能明確知悉罹患中風的原因,但退輔會大致認定是枯葉劑(又名橙劑)的後遺症所致,父親也因此領取了小額的年金作為補償。父親在越南時,美軍在空中噴灑了非常大量的橙劑,也許父親因此沾染到。枯葉劑的其他後遺症之一是喉癌,父親罹患的雖然是口腔癌,但發現當時,癌細胞已經擴散到扁桃腺和喉頭;究竟是因為枯葉劑的原因,還是抽了一輩子香菸的原因,抑或是否有其他原因,沒有任何人知道。我看著躺在病床上的父親,突然想起當時不知是否存在於身體裡的開關。無論是福島的輻射,還是越南的枯葉劑,只要時間一到,存在於某人身體裡的死亡開關都會啟動。不久之前,安潔莉娜.裘莉(Angelina Jolie)為了去除這個死亡的開關,乾脆就把尚未發生任何問題的乳房切除掉。

幾天之前,大韓民國的大法院在經過十九年的審理之後,枯葉劑訴訟的最終判決下來了,在這個越戰參戰軍人對製造橙劑的美國廠商提出受害賠償的訴訟中,法院只承認與「氯痤瘡」有關,其餘的傷害均認為無關。老實說,越戰參戰軍人敗訴了。誰會相信一次就能讓存在於地上的所有植物都枯死的可怕毒素,竟然只對人類的粉刺有所影響?但按照證據不充分時、只能判無罪的法律精神來看,法院也無法輕易認定其因果關係。

以前枯葉劑戰友會曾發起激烈的示威,還記得當時情景的警察表示,他們在判決前布署在大法院周邊戒備,但年紀已經超過七十歲的年老原告似乎已經預見敗訴的結果,紛紛安靜地離開法院。是的,他們是敗者,但不是輸給製造橙劑的廠商,而是敗給時間本身。在經過十九年漫長歲月後,因為枯葉劑的直接傷害致死的人都死亡了,剩下的人即便此刻離開人世,也會被稱為是喜喪。

我想起我曾使用特土良(Tertullianus)的話作為《聽見你的聲音》中的副標題,或許這句話用在這本小說會更合適。

「唯有出生的才會死,誕生是欠死亡的債。」

死亡的開關怎會只存在於受輻射或枯葉劑影響的被害者體內?正如證券營業員著名的笑話一樣,我們都會「定期地」死亡。死亡正如病毒一樣,在我們體內潛伏一陣子之後,終有一日必定會將我們擊潰。也許,以昏厥的樣貌躺臥於病床上的父親,開啟了我內在的另一開關也未可知,深埋在無意識中的故事又彈回意識之上。二○一三年一月十二日的日記本裡,我如此寫道:

「我開始構思新的長篇小說。」

如果是愛德華.阿爾比,他一定會這麼說:

「我領悟到我已經開始構思新的長篇小說了。」

兩句話約莫是相同的意思。

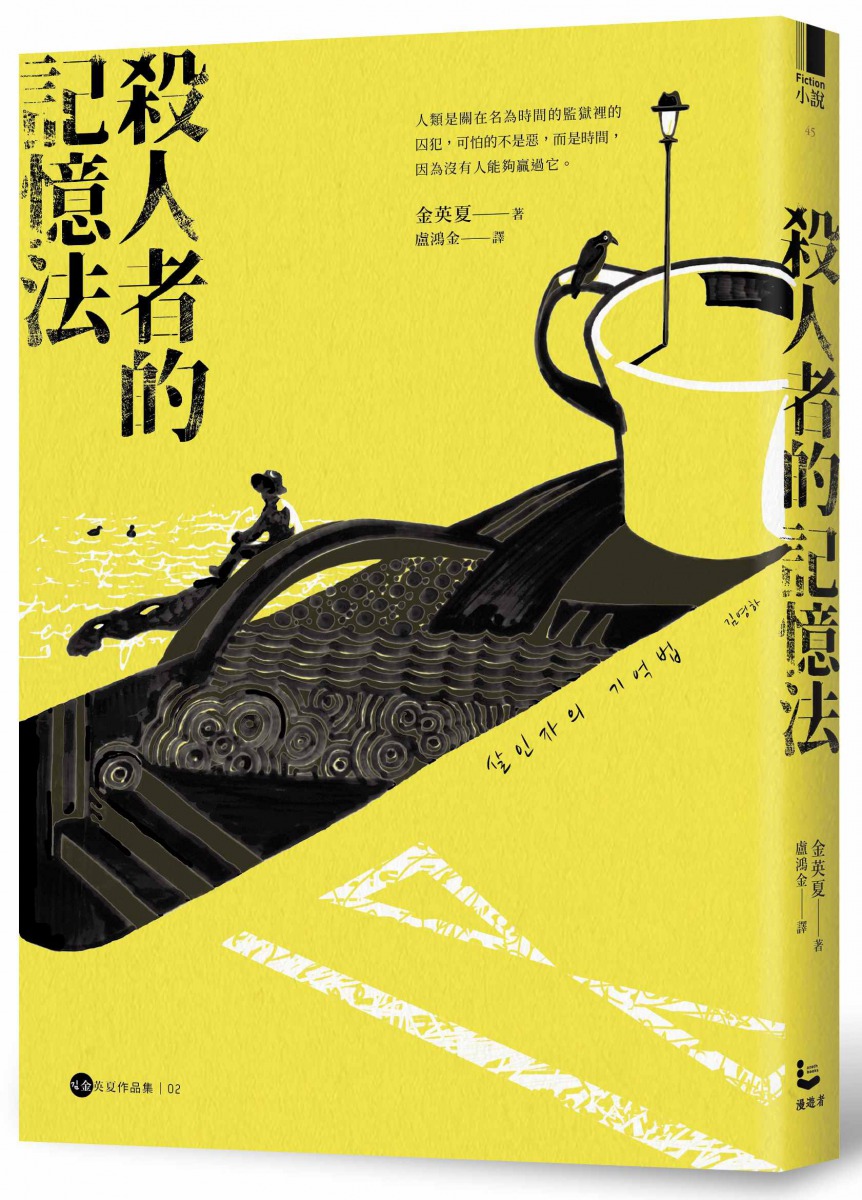

殺人者的記憶法 殺人者的記憶法

살인자의 기억법

作者:金英夏(김영하)

譯者:盧鴻金

繪者:楊忠銘

出版:漫遊者文化

定價:310元

【內容簡介➤】

|

作者簡介:金英夏(김영하)

1968年11月11日生,是韓國進軍國際文壇的先鋒作家,不少作品已經在美國、法國、日本、德國、義大利、荷蘭、土耳其等十餘個國家翻譯出版。

他畢業於延世大學企業管理系,1995年在季刊《批評》上發表〈關於鏡子的冥想〉,登上文壇。同年八月,金英夏以長篇小說《我有破壞自己的權利》與趙京蘭(《烤麵包的時間》)同獲第一屆文學村新人作家獎,受到文壇和讀者的廣泛關注。1998年,《我有破壞自己的權利》在法國翻譯出版,隨後又推出了德語版,1999年,金英夏憑藉短篇小說〈你的樹木〉獲得著名的現代文學獎(第44屆)。

2004年,韓國文壇颳起了強勁的「金英夏旋風」。他以短篇小說〈哥哥回來了〉、〈珍寶船〉及長篇小說《黑色花》在一年內勇奪黃順元文學獎、怡山文學獎,以及韓國三大文學獎之一的東仁文學獎。一年之內集三個著名文學獎項於一身,不僅成為年度文壇的一道亮麗風景,也是韓國現代文學史上的罕見傳奇。

金英夏給人的印象帶有特立獨行的感覺,他不畏世俗眼光,曾戴著耳環領取文學獎,原本學商的他,後來卻在韓國國立藝術大學教寫作,也寫影評、客串電影、主持廣播節目等等,以電影《腦海中的橡皮擦》獲得「大鐘獎」最佳改編劇本獎,2017年還擔任韓國tvN電視台《懂也沒用的神秘雜學詞典》共同主持人。他不只擅長運用媒體推廣文學,也關懷社會議題,並且勇於發聲。

他擅長描寫都市生活的冷冽、無奈,現代人的黑暗面是他關注的主題,性愛與死亡更是他直接大膽的著力點。評論家將他比喻為「韓國的卡夫卡」,足見他的作品為讀者帶來的省思與衝擊,有其重要的代表性。

著有長篇小說《我有破壞自己的權利》(1996)、《阿郎,為什麼》(2001)、《黑色花》(2003)、《光之帝國》(2006)、《猜謎秀》(2007)、《殺人者的記憶法》(2013),短篇小說集有《傳呼》(1997)、《夾進電梯裡的那個男人怎麼樣了》(1999)、《哥哥回來了》(2007)、《無論發生什麼事》(2010)、《只有兩個人》(2017),譯作有費茲傑羅的《大亨小傳》等。

|

Tags:

《殺人者的記憶法》電影海報(擷自hancinema.net)

被譽為「韓國卡夫卡」的韓國中生代暢銷作家金英夏,初登文壇即勇奪國內各大文學獎,颳起強勁的「金英夏旋風」,近年更進軍國際文壇,已有數本作品在歐美十餘個國家翻譯出版。

今年盛夏,漫遊者文化推出其出道作《我有破壞自己的權利》中文版,引起台灣讀者普遍關注,近日即將接續出版其話題作《殺人者的記憶法》。

前任連續殺人犯的女兒,竟然被現任連續殺人犯盯上,這是上天開的高級玩笑?還是審判?作案卅年、已退隱的連續殺人犯,因罹患阿茲海默症而記憶逐漸流失。《殺人者的記憶法》以第一人稱視角,敘述混亂的記憶逐漸拼湊出來的現實真相。對失去記憶的老人來說,恐怖的不是殺人,而是自我逐漸消亡的過程……

這部小說耗時十年才完成,2017年改編為同名電影,由韓國影帝薛耿求主演,上映時深獲好評。金英夏在書末以近萬言的篇幅,透露創作背後的所念所想及幕後故事,讀之彷彿進入作者的深層意識,觀看潛藏在小說根柢的因緣理路。新書上市前,Openbook特別刊出書摘,以饗讀者。

【作者的話】這個小說是我的小說

我曾相信寫小說是一個如同孩子玩樂高積木一樣,我可以任意創造一個世界,然後再加以摧毀的有趣遊戲,但並不是。寫小說就幾近於馬可.波羅一樣,去沒有人經驗過的世界旅行一般。首先,他們「要把門打開」,在首次訪問的那個陌生世界裡,我只能在我被允許的時間停留。他們說「時間到了」的話,我就必須離開,就算我想再停留也不可以。然後再次尋找充滿陌生人物的世界,開始流浪。這樣理解以後,我的心裡變得非常平靜。

小說家這個存在,很意外地,自律性很少,寫下第一句後,就會被那個句子支配,如果一個人物登場,就必須跟隨那個人物行動,如果到達小說的結尾,作家的自律性則將收斂為零。最後一個句子絕對不能違背前面所寫的任何一個句子。什麼?造物主怎麼會這樣?不可以這樣。

這次的小說因為進度特別緩慢,讓我吃了不少苦頭。常常一整天只寫了一、兩個句子,剛開始的時候,我非常煩悶,但想想,那正是主人公的步調,他不是個失去記憶的老人嗎?所以我決定放鬆心情,慢慢地寫下來。就那樣一個句子、一個句子寫下去的某一天,我突然覺悟到:

這是我的小說,我應該寫,而且只有我能寫。

如果再次回到旅人的比喻,我確信只有我訪問了那個世界,也只有我接受了那個世界。如果沒有這個過程,我大概也無法完成這個小說。

我在沒有像樣的收入,只是在習作的階段,靠著父母過活。我的父親和深更半夜才睡覺、日上三竿時才起床的疏懶兒子不同,總是黎明即起,照料家裡大小。他應該很討厭看到我異常雜亂的書桌,可是卻設法盡量忍受。一天我發牢騷說道:「如果有誰每天早上收拾我的書桌,我一定會成為滿不錯的作家」。從那天起,父親總是上來我在二樓的房間,清理乾淨我的書桌後,將塞滿菸蒂的菸灰缸清空,然後用水洗乾淨後放回原處。雖然有很多應該感謝的人,但我想把這本小說獻給每天清理想成為作家的兒子菸灰缸的父親。我停留在外國的期間,他得了重病,目前也還在與病魔對抗中,我祈求他能健康地活久一點,有朝一日看到兒子成為「滿不錯的作家」。

2013年 7月

金英夏

▉關於《殺人者的記憶法》的三篇幕後故事

一、這是我的小說

我分明曾經在哪裡讀過,可是為了引用而google時,卻遍尋不到。根據我的記憶,寫下《誰怕吳爾芙》(Who's Afraid of Virginia Woolf?)的作家愛德華.阿爾比(Edward Albee)在被問到寫一齣戲劇需要多長時間的問題時,他如此回答:

「一輩子(All my life)。」

因為這實在是太棒的回答,我心想應該會有人將之上傳到網頁,但是沒有。要麼就是我記錯了,要麼就是大家意外地對愛德華.阿爾比不感興趣,應該就是這二者之一吧?總之我沒能找到相關資料。

我也曾被問及寫一篇小說需要多長時間,我認為「每一本小說都不一樣」是最好的答案,但大作家阿爾比終究是與眾不同,他簡潔清楚地概括出創作的祕密:

All my life.

這次找到的其他訪談中,阿爾比有比較親切的回答:

「有一天我突然驚覺我正思考著某一齣戲劇,換言之,我在無意識中對其思索良久,因為不知道已經過了多久的時間,所以寫作一齣戲劇究竟要花多長時間的答案也不明確。如果我開始意識到我正構思某齣劇,那我就會持續思考,該思考會再次被鎖進無意識之中,然後又再次彈回(pops up)意識之中,終於在某個瞬間,會不想再把這個思考放回無意識中,希望將其留置在意識中加以探討,並且到達某一階段。直到那時,我才會比較清楚地知道我設定的人物。而為了搞清楚我有多瞭解我的人物,我會嘗試比較有趣的事,那就是我會設計一些我絕對不會放進那齣戲劇裡的場景,我的人物會在那個場景裡走上很長時間,也會說一些即興的台詞,如果很順利,我就可以放心地將我的人物投入劇裡,因為我已經充分瞭解了這些人物。從那時起,我才會開始執筆。」

根據妻子的記憶,聽到《殺人者的記憶法》的構思是在十年前,她說是在我們還住在麻浦區城山洞的時期,我很驚異地問道:

「已經有那麼久了?」

妻子對自己正確的記憶力極為自豪,毫不猶豫地說出正確的時間和場所,直到那時我才隱約記起。

那麼十年當中我做了什麼?我寫了別的小說,《黑色花》、《光之帝國》、《猜謎秀》以及《聽見你的聲音》。在書寫四本長篇小說的期間,我在無意識中也依舊懷揣著「罹患老年痴呆症的連續殺人犯」的故事,直到今年初,那個故事才又「彈回」(借用阿爾比的說法)我的意識之中。這類事情經常都是以這種方式開始,正如同在聽不到任何聲音的安靜時刻,我躺在房間地板上,沉浸於各種雜念的時候,快遞員突然上門一樣。我立刻知曉下次應該寫的小說是什麼。

也許是父親的緣故也未可知。我去年秋天停留在紐約的時候,接到父親罹患口腔癌第四期的診斷消息。他接下來進行了化療和三次大手術,恢復的期間也是十分漫長而艱辛。我回國的時候,手術雖都已結束,但因為長久麻醉的後遺症,父親出現譫妄的症狀,因為看到幻影而從床上猛然起身,有時連人也分辨不清。

父親曾是白馬部隊的成員,參加過越戰,當時沒有受過一次傷,安然無恙地回到國內,其後甚至沒有得過一次感冒,身體十分硬朗;而因為他連牙齒都非常堅硬,直到不久前,都是用牙齒打開燒酒瓶蓋。但就在過了花甲之後,突然得了腦中風,雖未能明確知悉罹患中風的原因,但退輔會大致認定是枯葉劑(又名橙劑)的後遺症所致,父親也因此領取了小額的年金作為補償。父親在越南時,美軍在空中噴灑了非常大量的橙劑,也許父親因此沾染到。枯葉劑的其他後遺症之一是喉癌,父親罹患的雖然是口腔癌,但發現當時,癌細胞已經擴散到扁桃腺和喉頭;究竟是因為枯葉劑的原因,還是抽了一輩子香菸的原因,抑或是否有其他原因,沒有任何人知道。我看著躺在病床上的父親,突然想起當時不知是否存在於身體裡的開關。無論是福島的輻射,還是越南的枯葉劑,只要時間一到,存在於某人身體裡的死亡開關都會啟動。不久之前,安潔莉娜.裘莉(Angelina Jolie)為了去除這個死亡的開關,乾脆就把尚未發生任何問題的乳房切除掉。

幾天之前,大韓民國的大法院在經過十九年的審理之後,枯葉劑訴訟的最終判決下來了,在這個越戰參戰軍人對製造橙劑的美國廠商提出受害賠償的訴訟中,法院只承認與「氯痤瘡」有關,其餘的傷害均認為無關。老實說,越戰參戰軍人敗訴了。誰會相信一次就能讓存在於地上的所有植物都枯死的可怕毒素,竟然只對人類的粉刺有所影響?但按照證據不充分時、只能判無罪的法律精神來看,法院也無法輕易認定其因果關係。

以前枯葉劑戰友會曾發起激烈的示威,還記得當時情景的警察表示,他們在判決前布署在大法院周邊戒備,但年紀已經超過七十歲的年老原告似乎已經預見敗訴的結果,紛紛安靜地離開法院。是的,他們是敗者,但不是輸給製造橙劑的廠商,而是敗給時間本身。在經過十九年漫長歲月後,因為枯葉劑的直接傷害致死的人都死亡了,剩下的人即便此刻離開人世,也會被稱為是喜喪。

我想起我曾使用特土良(Tertullianus)的話作為《聽見你的聲音》中的副標題,或許這句話用在這本小說會更合適。

「唯有出生的才會死,誕生是欠死亡的債。」

死亡的開關怎會只存在於受輻射或枯葉劑影響的被害者體內?正如證券營業員著名的笑話一樣,我們都會「定期地」死亡。死亡正如病毒一樣,在我們體內潛伏一陣子之後,終有一日必定會將我們擊潰。也許,以昏厥的樣貌躺臥於病床上的父親,開啟了我內在的另一開關也未可知,深埋在無意識中的故事又彈回意識之上。二○一三年一月十二日的日記本裡,我如此寫道:

「我開始構思新的長篇小說。」

如果是愛德華.阿爾比,他一定會這麼說:

「我領悟到我已經開始構思新的長篇小說了。」

兩句話約莫是相同的意思。

▶搶先讀》金英夏談《殺人者的記憶法》(下)

살인자의 기억법

作者:金英夏(김영하)

譯者:盧鴻金

繪者:楊忠銘

出版:漫遊者文化

定價:310元

【內容簡介➤】

作者簡介:金英夏(김영하)

1968年11月11日生,是韓國進軍國際文壇的先鋒作家,不少作品已經在美國、法國、日本、德國、義大利、荷蘭、土耳其等十餘個國家翻譯出版。

他畢業於延世大學企業管理系,1995年在季刊《批評》上發表〈關於鏡子的冥想〉,登上文壇。同年八月,金英夏以長篇小說《我有破壞自己的權利》與趙京蘭(《烤麵包的時間》)同獲第一屆文學村新人作家獎,受到文壇和讀者的廣泛關注。1998年,《我有破壞自己的權利》在法國翻譯出版,隨後又推出了德語版,1999年,金英夏憑藉短篇小說〈你的樹木〉獲得著名的現代文學獎(第44屆)。

2004年,韓國文壇颳起了強勁的「金英夏旋風」。他以短篇小說〈哥哥回來了〉、〈珍寶船〉及長篇小說《黑色花》在一年內勇奪黃順元文學獎、怡山文學獎,以及韓國三大文學獎之一的東仁文學獎。一年之內集三個著名文學獎項於一身,不僅成為年度文壇的一道亮麗風景,也是韓國現代文學史上的罕見傳奇。

金英夏給人的印象帶有特立獨行的感覺,他不畏世俗眼光,曾戴著耳環領取文學獎,原本學商的他,後來卻在韓國國立藝術大學教寫作,也寫影評、客串電影、主持廣播節目等等,以電影《腦海中的橡皮擦》獲得「大鐘獎」最佳改編劇本獎,2017年還擔任韓國tvN電視台《懂也沒用的神秘雜學詞典》共同主持人。他不只擅長運用媒體推廣文學,也關懷社會議題,並且勇於發聲。

他擅長描寫都市生活的冷冽、無奈,現代人的黑暗面是他關注的主題,性愛與死亡更是他直接大膽的著力點。評論家將他比喻為「韓國的卡夫卡」,足見他的作品為讀者帶來的省思與衝擊,有其重要的代表性。

著有長篇小說《我有破壞自己的權利》(1996)、《阿郎,為什麼》(2001)、《黑色花》(2003)、《光之帝國》(2006)、《猜謎秀》(2007)、《殺人者的記憶法》(2013),短篇小說集有《傳呼》(1997)、《夾進電梯裡的那個男人怎麼樣了》(1999)、《哥哥回來了》(2007)、《無論發生什麼事》(2010)、《只有兩個人》(2017),譯作有費茲傑羅的《大亨小傳》等。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

延伸閱讀

評論》新鮮的韓國風景與現代感覺:金英夏的「新世代文學」

閱讀更多

搶先讀》金英夏談《殺人者的記憶法》(下)

被譽為「韓國卡夫卡」的韓國中生代暢銷作家金英夏,初登文壇即勇奪國內各大文學獎,颳起強勁的「金英夏旋風」,近年更進軍國際文壇,已有數本作品在歐美十餘個國家翻譯出版... 閱讀更多

話題》書,是通往異境的機票:韓國山鷹出版社的台北暗黑地景之旅

閱讀更多